第99期主持人 | 林子人

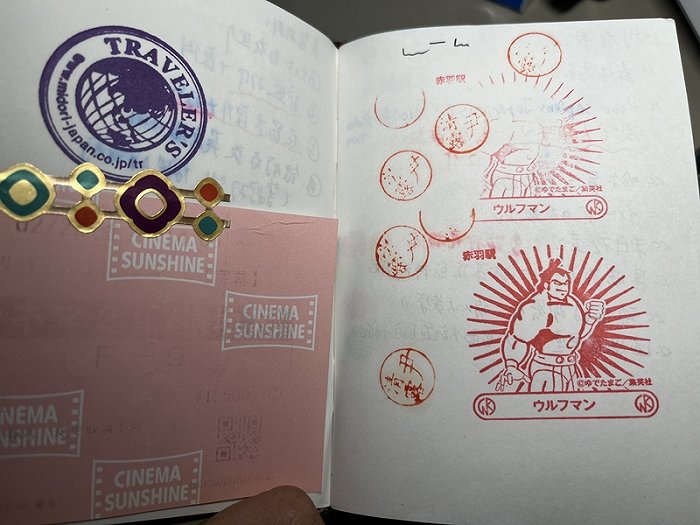

我和魯青在今年上海書展發(fā)現(xiàn)了一個有趣的現(xiàn)象:收集出版社印章圖案的讀者前所未有的多。魯青為此還出了一篇報道,她采訪了一位上海書展服務的長期志愿者,根據對方的觀察,“在上海書展的總服務臺蓋章、寄明信片蓋郵戳,是很早就有的(傳統(tǒng))。但今年這種規(guī)模這么大、(圖案)這么豐富的蓋章,應該是首次。”書展第三天我在現(xiàn)場看到,大排長隊的基本都是等著蓋章的讀者。書展期間小紅書也不斷給我推送書展集章攻略,我注意到出版社們也卷起來了,沒有提前準備印章的出版社火速制作自己的印章,以吸引讀者駐足。

每個人大概都有一點收藏癖,但收集印章圖案的人到底在收藏什么呢?那位接受魯青采訪的志愿者推測說紙質門票的消失可以推動了集章的火爆,順著這個思路來想這個問題,也許收藏癖是一種高度物質性的行為,即使只是將印章圖案落到紙面上這樣一個行為,也是創(chuàng)造了某種物質痕跡。收集印章圖案似乎也是社交網絡推動形成的風潮,并在某種程度上屬于今年大火的city walk的一部分。它至少確認了一個事實,就是網絡世界再豐富多彩,依然依托現(xiàn)實世界而生——拋開跟風的批評不談,我們的確對在線下親身經歷一些有趣之事有強烈需求。

01 收藏以一種物的方式將過去的不確定性固定了下來

林子人:我雖然不收集紀念章,但我會收集各種票據:電影票、演出票、公園門票。我知道有人甚至會有專門的票據收納簿(我沒有是因為我還是比較懶)。收集它們是因為我想留存下那些美妙經歷的物質證明。對虛擬藏品我就興趣寥寥,在我看來它們缺乏與擁有者的聯(lián)結感——當然虛擬藏品也強調專屬性,但這種專屬性似乎完全建立在你對這個收藏體系的信念之上,如果這個信念破碎了,你與虛擬藏品的關系也不復存在。

徐魯青:說到不具有物質性的物品,我身邊有人熱衷收集游戲道具,但虛擬收藏的確會讓我興趣大減,可能是因為可復制感更高,或者由于是虛擬的,每一個都沒有自己的獨特感。我以前很熱衷收集一家奶茶店的集點貼,最早去是帶著卡片,買一杯店員就用指甲摳一個貼紙,填滿其中一個小網格。這幾年它們家換成了電子集點。以前的小卡片帶著指紋、磨損和污漬,還有丟失的偶然性,現(xiàn)在一下變成了順滑的數(shù)字記錄,和買一杯奶茶返三毛錢沒有多大區(qū)別,我一下就興趣索然了。

我收藏欲好像一直很低,可能是因為懶,可能是因為一直沒有定居感,東西太多了不好搬家。采訪書展集章愛好者們的時候,發(fā)現(xiàn)他們很多特意從外地坐火車來,為了印一個章會排隊一兩個小時。我雖然不太理解,但又覺得好像是一種值得佩服的無功利的熱情。這不像很多藝術藏家或者NFT買家,收藏部分是投資行為,集章的流通性為0,閑魚上都轉不出去,泡泡瑪特打個三折還能轉手。想到小熊說起她朋友的故事,錢包丟了之后首先擔心的是711的集點卡不在了,而不是卡和錢——或許這些只有自己能理解的,沒有什么用的熱情,才是我們下意識里最在乎的吧。

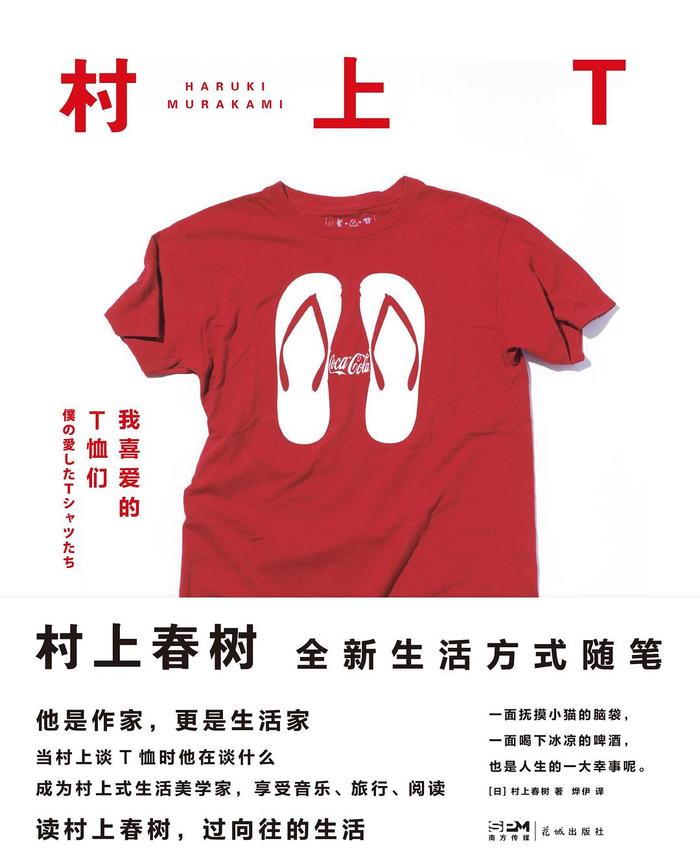

尹清露:人類學者約書亞·貝爾(Joshua Bell)認為,收藏不僅是一堆物品的集合或者過往的例證,最重要的是,它以一種物的方式將過去的不確定性固定了下來,令人感到過往有所憑依,書展蓋章大概也是如此吧。和在景點留下“到此一游”的侵占性行為不同,在筆記本上蓋印章,則有一種將回憶留存在自己一方小小領地的快樂。我在日本時也會在車站蓋上紀念印章,這是“打卡”的具象化,每當經過車站設有印泥的小臺子,如果身邊帶有紙張,勢必是要蓋一下的。翻開手賬才回想起來,竟也收集過不少小紙片,比如考學出結果那天的食堂收據(冷豆腐和照燒雞排)、服裝店面的介紹卡片(買了向日葵形狀的戒指),但這也不是有意為之,更像是隨處散落的回憶。村上春樹就是這樣一名收藏家,他在《村上T》中開宗明義:收藏T恤并非自己的興趣,但是不經意之間,各類物品就以緊逼之勢將其包圍了。

[日]村上春樹 著 燁伊 譯

磨鐵·文治圖書 | 花城出版社 2022

當然,藏品不僅屬于自己,它也可以流動起來。比如日劇《重啟人生》中小女孩們交換貼紙,如何體面地給對方拿得出手的漂亮貼紙,又不損失自己的珍藏,你來我往的過程簡直是一場社交心理戰(zhàn)!這也是本劇我最愛的片段之一。之前看到過一個觀點,物的功能有三層:“個體的獨特性”、“關系的記憶庫 ”和 “市場交換的媒介”,收藏品大概是凝結了這三者的最佳代表。買賣行為是與人格分離的,禮物則是包含著人格的另一種物品流通,送出某件藏品時也仿佛把自己的一部分交付出去、將其精神化了。總而言之,我喜歡收藏的概念和動作,它包含消費的一面,又與純粹的消費不太一樣,借用小說家稻垣足穗的話說便是:“愛(收藏)是垂直于日常的,這一刻包含著永恒。 這一刻垂直于普通的時間軸,在其無限廣闊的范圍內,除了這個宇宙之外,還有另一個宇宙。”

02 在僅僅為了審美的意義上,收藏與citywalk確實相通

潘文捷:在心理學者那里(施琪嘉《療愈你的內在小孩》),收藏癖也是某種癥狀,說明你有強烈的占有欲,意味著你是“缺乏愛的內在小孩”。《缺愛》一書作者、存在主義心理學家羅伯特·納伯格認為,收藏卻不使用,是因為有更迫切的欲求需要被滿足,更大的焦慮需要被消解——從根本上說,沒有比存在感更迫切的需求,也沒有比失去存在感更深的焦慮。

[法]羅伯特·特納格 著 趙麗莎 譯

時代華語國際 | 江蘇鳳凰文藝出版社 2019

收藏癖者是在用“物品”構建自己的領地,顯示自己的存在。這同時也意味著,其精神世界里缺乏堪當支撐、填充作用的要素。所以他認為“精神空虛”是收藏癖的根本原因,另求精神依托是唯一的解脫之道。羅伯特·納伯格把收藏癖和自傷、自殘、沉迷毒品、瘋狂地尋找激情、犯罪等行為都看做是凸顯自身存在感的行為,但這些做法的結果都適得其反——存在感愈發(fā)薄弱了。“這一現(xiàn)象的根本原因,是由于失去了對社會的興趣,無法從他人那里獲得安全感、歸屬感,無法獲得活著的意義。”

林子人:收藏癖等于精神空虛應該只是心理學其中一派的看法,也有學者認為人的自我其實與物質性不可分割。心理學家、實用主義倡導者威廉·詹姆斯(他是小說家亨利·詹姆斯的哥哥)認為,單純偏向思想或物質是愚蠢和不必要的,因為自我和物質世界實際上相互滲透,情感和經驗在二者之間流動,“一個人的自我是他能稱之為自己的物品的總和。”也就是說,自我不“只是指他的身體力量和精神力量”或者他的家庭、工作和名譽,還指“他的衣服和房子……他的土地和馬匹、游艇和銀行存款。”自我既是社會和精神的,也是物質的。

董子琪:收藏將日常物件從使用目的的苦役中解脫,這是本雅明的提法,這就意味著水杯不是為了喝水,書本不是為了閱讀,墨鏡不是為了遮陽,而是僅僅是為了審美,在這個意義上,收藏與漫游citywalk確實相通(尤其是不那么精致的那些),因為在毫無目的地游蕩中,街道、建筑、店鋪都從各自的目的和功能中解脫,成為了成人的樂園、夢想的沃土,這樣的游玩不是比專門去主題樂園更有趣味嗎?這又讓我想起濟慈所說的消極感受力,即一種對周圍事物保持松懈態(tài)度的詩意,不時刻準備辨析條理的寬容,這是全副武裝的citywalk、目的明確的打卡之旅無法包含的吧。

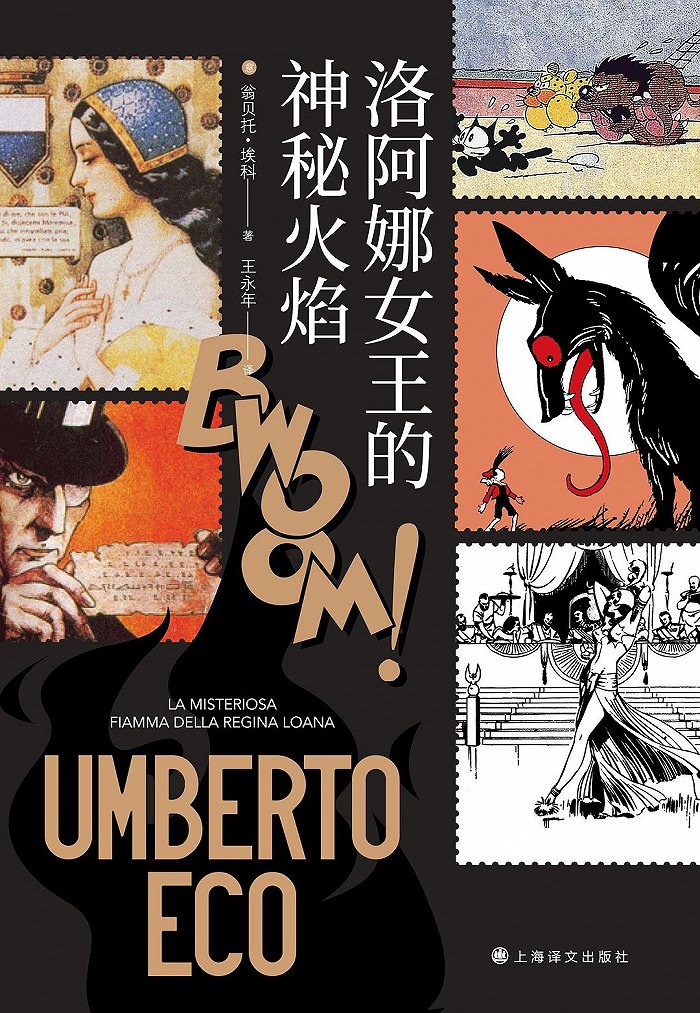

說起來有些人的寫作也很像收藏家,最有代表性就是翁貝托·埃科,我在讀《洛阿娜女王的神秘火焰》時,終于找到了讀埃科的方法,就是不要將他的書看成是一本要深入研究進去的書,而是看做怎么旋轉都能五彩斑斕的萬花筒,欣賞他“無限的清單”的炫目即可。

[意]翁貝托·埃科 著 王永年 譯

上海譯文出版社 2023

不過這么說來,集章這件事好像有點矛盾,一方面這是為了審美,另一方面又太過目標明確。不過,這也很像是當年的集火柴盒花火、集糖果紙衣、更風雅一點類似藏書票之類的。舊物件的陳列同樣動人,上海蘇州河邊的犀牛書店就有許多可供收藏的老物件賣,像是舊的糖紙衣和火柴盒,一些民國舊雜志和舊書的封面也很值得收藏,我經常會在社交平臺上追著看犀牛書店今天賣掉了哪些書,因為版畫的封面很美。