界面新聞記者 | 實習(xí)記者 李彥慧

界面新聞編輯 | 黃月 董子琪

按照現(xiàn)代高校學(xué)術(shù)委員會的標(biāo)準(zhǔn),如果司馬遷帶著《史記》來高校應(yīng)聘,會得到這“不是論文,不是學(xué)術(shù)成果”的評價,司馬遷可能被派去資料室整理資料;如果來求職的是清代以研究《史記》為業(yè)、寫出“研究性著作”《史記志疑》的梁玉繩,倒可以因為作品只是不符合學(xué)術(shù)寫作規(guī)范評個“副教授”。

被視為史學(xué)偶像和先師的人只能待在資料室,研究他的人反而拿到聘書,歷史學(xué)家李開元認(rèn)為,這就是“現(xiàn)代歷史學(xué)的羅剎海市”。

上海書展期間,在上海圖書館東館“歷史空白處的史學(xué)、文學(xué)和哲學(xué):從司馬遷、蘇東坡到亞里士多德”的活動中,李開元與讀者分享了他對于論文之外的歷史寫作的思考。

《史記》是司馬遷的推想

如何用有限的材料講述無盡的歷史,是古往今來歷史學(xué)家們一直面對的困境與課題。李開元同樣面臨這樣的困惑。他曾用計量史學(xué)的方法寫就《漢帝國的建立與劉邦集團》,又在三部曲《秦崩》《楚亡》《漢興》中嘗試了文學(xué)式的“復(fù)活往事”的敘述。他在活動中分享了自己的看法,真實的歷史具有不可抵達(dá)性,“一切歷史都是推想。我們只能合理推測,不能完全證明。合理的推想就是填補歷史的空白。”

李開元是這樣評價《史記》的,認(rèn)為它只是一部司馬遷基于他收集到的史料合理編撰的史書,是司馬遷的推想,但常常被誤認(rèn)為是不可動搖的史料。從這個意義上來說,我們和司馬遷一樣,都可以根據(jù)自己掌握的史料,推想真實的歷史,“就像在幾何證明題里畫輔助線。”

不同于與真實歷史相去甚遠(yuǎn)的歷史電視劇,推想歷史是試圖逼近真實的歷史。李開元喜愛推理小說,他感到“推理和歷史學(xué)的考據(jù)在思路上是完全一致的”。他“像寫推理小說一樣”寫《秦謎:重新發(fā)現(xiàn)秦始皇》,基于考據(jù)把秦始皇身上的種種謎題推理出來。

李開元說,蘇東坡和王世貞都曾以文學(xué)的形式,填補司馬遷在《史記》中未記載的楚漢媾和的詳細(xì)經(jīng)過。二人是文學(xué)家,但在填補歷史空白時有節(jié)有度、想象合理。這種合理的藝術(shù)建構(gòu)一度以假亂真,李開元解釋道,王世貞的補白是假借地下出土的竹簡寫成的,卻因偽造得太好而讓史學(xué)研究者們感到困惑——到底是王世貞的假托,還是真有文物出土?

這些作品細(xì)節(jié)顯然是虛構(gòu)的,但“邏輯的真實性也是一種真實”。他引用亞里士多德的說法指出可能發(fā)生的事情是可信的:“歷史記載的是已經(jīng)發(fā)生的事情,文學(xué)描述的是可能發(fā)生的事情。可能發(fā)生的事比已經(jīng)發(fā)生的事更本質(zhì),更富有哲學(xué)意義。概括來說,文學(xué)比史學(xué)更可信。”

合理推想比沉默更有價值

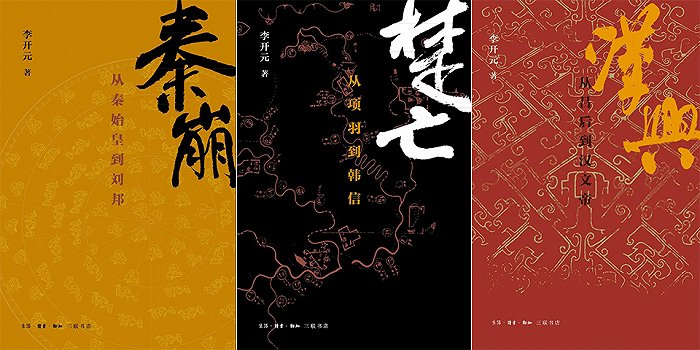

李開元將自己的作品《秦崩》《楚亡》和《漢興》視為復(fù)活往事的歷史敘述和紀(jì)實文學(xué),這些敘事性頗強的作品也走進(jìn)了公眾的視野。李開元因此曾被人評價“從頗有見地的學(xué)者淪為給大眾講故事的人”,但他自己“為了這種‘淪落’整整努力了二十年”。

當(dāng)前,論文被視為歷史學(xué)研究的主要表現(xiàn)形式,李開元這種“有一分材料,說十分話”、試圖用合理的推想做構(gòu)筑性填補的觀點,尚未完全被接納。對歷史空白處保持緘默,等待新文物的出土被視作是謹(jǐn)慎的學(xué)術(shù)態(tài)度。

在李開元看來,苦苦等待“永遠(yuǎn)也不會出土的新文物”只是在回避問題,而“合理的推想是填補歷史記載空白的方法”,他說,“這種方法,作為一種拋磚引玉的提示,比沉默不語更有價值。”