文 | 子彈財經 段楠楠

編輯 | 蛋總

在監管層提出活躍資本市場后,券商行業在A股迎來久違大漲。8月12日,中金公司卻給火熱的券商板塊“當頭一棒”。

當日中金公司公告稱:第三大股東海爾金控出于自身經營需要,計劃減持公司不超過1.45億A股股份,占不超過公司總股本3%。若按中金公司8月15日收盤價40.10元/股計算,海爾金控最高可套現58.14億元。

其中,以市場集合競價交易減持不超過4827萬股,不超過公司總股本1%,以大宗交易方式減持不超過9654.45萬股,不超過公司總股本2%。

這并非海爾金控第一次減持,早在2022年3月,海爾金控持有中金公司3.99億股迎來解禁,3個月后,海爾金控便拋出了1.35億股的減持計劃,最終實際減持9355萬股,減持金額高達36.85億元。

2023年5月,海爾金控再度提出9654.51萬股的減持計劃,實際減持9654.42萬股,幾乎是頂格減持,減持股份占公司總股本的2%,減持總金額高達35.21億元。

若算上本次擬計劃減持最高金額,海爾金控累計減持中金公司有望達到130億元以上。如此頻繁減持中金公司,是真如海爾金控所說因自身經營所需,還是另有隱情?

1、超百億減持,海爾金控賺翻了

天眼查顯示,海爾金控成立于2014年,是青島海爾集團成員企業,以金融業務為主,公司注冊資本高達117.37億元,且全部是實繳資本。

(圖 / 海爾金控官網)

由于海爾金控未上市,公司近幾年并未披露財務報告。因此,公司實際財務情況究竟如何,除了內部人士,外人恐怕無從知曉。

但從海爾集團以及海爾集團旗下其它子公司情況來看,海爾金控盈利能力大概率并不差。因此,海爾金控并不存在現金流緊張的情形。

排除企業自身原因,海爾金控如此大規模減持中金公司,很有可能是浮盈后選擇套現。

海爾金控持有中金公司股權還要追溯到2018年。當年4月11日,中金公司控股股東中央匯金,在北京金融資產交易所公開轉讓其持有的中金公司3.985億股股權,市場評估價值為50.5億元,掛牌價為54.12億元,要求交易對方一次性付清。

最終,海爾金控以低價拍得這部分股權,成為當時中金公司第二大股東。

早在2015年,中金公司便在港股完成上市。但由于港股流動性較差,且港股投資者并不熱衷投資金融股。因此,中金公司在港股估值一直較低,公司股價一直維持著12港元/股左右,海爾金控浮盈空間并不大。

這種情況在2020年發生了轉變,中金公司為了融資發展自身業務,2020年11月選擇在A股上市,上市首日中金公司股價便大漲30%以上,隨后連續上漲,市值一度超過行業龍頭中信證券。

隨著炒作退潮以及股份解禁影響,中金公司股價開始下跌。即便如此,以8月15日股價計算,海爾金控持有中金公司浮盈高達200%以上,面對如此巨大的盈利,海爾金控選擇逐步套現。

事實上,這并非海爾金控首次減持券商。

2002年,海爾金控前身海爾投資以4.7億元獲得長江證券20%股權,成為第一大股東。

2015年,海爾投資以14.3元/股價格將其持有長江證券全部股權轉讓給新理益集團的劉益謙,轉讓價格剛好100億元,算上長江證券多年的分紅,該筆投資讓海爾投資大賺超100億元。

此次投資中金公司,算上分紅,海爾金控浮盈也超過100億元。從交易本質而言,買賣股票是市場投資者自發行為,只要合法合規,大額減持也無可厚非。

但海爾金控作為青島市國有金融企業,在當前資本市場流動性較差、國家提出要活躍資本市場的大背景下,海爾金控再度拋出如此龐大的減持計劃,減持對象還是券商龍頭企業,這無疑是在本就虛弱的病人身上強行“放血”。

在海爾金控宣布減持中金公司的第一個交易日,中金公司當日股價最高跌幅接近6%,最終收盤下跌3.91%,證券板塊在該消息影響下當日下跌1.03%。

作為地方性國企,海爾金控此時大規模減持雖然合法合規,但減持時機似乎不合適。

2、配股進展緩慢,自營業務遭遇天花板

海爾金控減持中金公司一方面是賺取了大額浮盈,另外一方面跟中金公司本身的經營或許也有關系。

從收入來看,中金公司收入主要由經紀業務、財富管理業務、投行業務以及自營業務四部分組成。

自營業務為中金公司核心業務,2022年這一業務收入106.04億元,占公司營業收入比例為40.64%,公司自營業務收入規模也僅次于中信證券,排名行業第二。

(圖 / 中金公司2022年年報)

所謂自營業務,是指公司利用自有資金或者自己籌集的資金參與股票、債券等證券產品的投資。

中金公司自營業務投向分為三部分:一是科創板股票跟投以及其它股票投資,二是企業債、國債等債券投資,三是投資私募股權基金等產品。

不論是股票投資也好,債券投資也罷,都是“靠天吃飯”的投資品種。

2022年,由于A股整體表現不佳,國債利率不斷下行的背景下,公司自營業務表現較為萎靡,僅實現106.04億元收入,較2021年下滑28.59%。

從企業本身而言,想要擴大自營業務收入除“靠天吃飯”以外,最主要的是需要增加公司參與自營業務資金規模。

在券商行業開啟經紀業務“傭金大戰”后,以往券商行業最重要的業務——經紀業務收入和利潤率均不斷下降。為了尋找新的出路,頭部券商把業務重心慢慢轉移到自營業務上面來。

為了擴大自營業務收入,過去幾年頭部券商都選擇增加經營杠桿率,2021年中金公司經營杠桿率一度飆升至6.50倍,2022年下降至5.61倍。

但由于凈資產減少,中金公司資本杠桿率下降至11.24%,為券商行業最低。(編者按:資本杠桿率=凈資產/總資產)

(圖 / 中金公司2022年年報)

根據證監會發布的《證券公司風險控制指標管理辦法》及配套風控指標的計算標準要求,證券公司資本杠桿率不得低于8%,預警標準為9.6%。

從現有的凈資本規模來看,中金公司通過加杠桿的方式擴大自有資金來源并不現實,公司自營業務成長遭遇階段性天花板。

為了擴充凈資本,中金公司發布了不超過270億元的配股方案,希望借此來擴充公司凈資本。但由于整個券商行業頻繁向資本市場再融資,引起投資者反感。

監管層也表態:希望證券公司走資本節約型、高質量發展的新路。監管層喊話后,不少證券公司再融資項目或取消或減少募資額度。

中金公司配股計劃雖未取消,但截至目前,中金公司配股仍未獲得監管層批準,進程較為緩慢。

從這點來看,除非行業復蘇,中金公司自營業務才會有所增長。在資本杠桿率接近預警線,以及配股計劃受阻的情況下,依靠自身加杠桿的方式擴大自營業務,顯然難度較大。

3、IPO審核放緩,中金公司員工降薪

子彈財經注意到,在監管層提出活躍資本市場后,IPO審核注冊節奏開始放緩。

有媒體報道,2023年7月,有25家IPO排隊企業接受交易所上市審核,較6月的54家有明顯降低,并且遠低于去年同期的49家。

另外,IPO企業注冊速度也在放緩。2023年3至5月,每月IPO注冊數均在40家以上,7月份下降至只有29家,根據媒體報道2023年7月,兩市IPO申報企業為0。

對于以投行起家的中金公司來說,IPO發行放緩勢必會對公司經營造成不利影響。數據顯示,截至2022年底,中金公司投行業務收入為54.31億元,投行業務收入也是僅次于中信證券,排名行業第二,占公司營收比例為20.82%。

(圖 / 中金公司2022年年報)

在自營業務以及投行業務均面臨不利的局面下,中金公司開始推動內部降本增效,其中尤為突出的是大幅下調員工薪資。

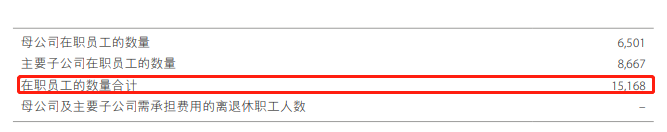

中金公司2022年年報顯示,截至2022年底,公司共有15168名員工,較2021年底凈增1611人。

Choice數據顯示,2022年中金公司員工提供的工資、獎金、津貼和補貼總額為人民幣98.2億元,員工人均薪酬為81.96萬元,較2021年同比下降29.6%。

(圖 / 中金公司2022年年報)

對此,中金公司內部人士對子彈財經表示:2023年中金公司員工薪酬仍在下調,中高層以上的管理人員薪酬普遍下調50%以上,普通職工以及新入職的員工薪酬下調幅度為30%左右。

從近幾年海爾金控減持中金公司結果來看,頻繁大規模減持勢必會對公司短期股價造成不利影響,尤其是在資本市場普遍比較弱的時候,負面效果將更加明顯。

但長期來看,中金公司能否擴充凈資本,繼續擴大經營杠桿率,提升業績才是公司股價能否長期走牛的核心所在。

不過,券商不斷擴充自營業務,通過龐大的資金規模來產生利潤,讓券商經營模式逐漸“銀行化”,資本市場對其估值體系也將發生重構,在沒有找到新的業務增長點時,僅靠自營業務拉動公司業績增長,會讓低PB成為龍頭券商估值常態。

美編 | 倩倩

審核 | 頌文