文|互聯網那些事

“今天,你為自己休息感到羞恥了嗎?”

“怎么辦,我很不好意思提休假”,“破防了,家人們,我已經連續上班兩周,但卻不敢休息”。

這屆年輕人在經歷“996是福報”、“內卷”等浪潮后,反而更加不敢休息了。一想到休息,就會產生愧疚、焦慮的心理,這就是“休息羞恥”,和之前網上熱議的“請假羞恥”類似,都是源于“努力”和“放松”之間的糾結。被“休息羞恥”困住的人,并不是真的不想休息,而是不敢、不好意思休息,直呼“太難了”。

“休息羞恥”沖上微博熱搜,相關討論已達1.2萬,閱讀高達2140.3萬。在小紅書中,與之相關的筆記也數量眾多,關系到當代年輕人的學習、考研、就業、升學、請假。

1、年輕人身上的“休息羞恥”

凌晨1點30,小張復習完今天的考研學習任務,準備從自習室回宿舍。抬頭發現仍有許多同學未離開,他看了看今天還未來得及背的書,便把書包放下,重新回到座位。

凌晨4點,打工人李先生已經醒來,為了節省房租開銷住在五環以外,每日公交地鐵通勤四個小時,雖然賺得不多,卻忙得很。他仍然希望靠自己的努力,在這座城市留下來。

早上5點,小王因為處理項目上的問題已經一夜未眠,此刻正盯著微信群等待客戶的反饋。他走到休息間給自己泡了一杯咖啡,以應付接下來還要苦戰的新的一天。這對于小王來說,是生活的常態。

街頭、車站、深夜的CBD,你可以看到許多正在努力的你啊年輕人。

從小到大,家長、老師都在用“努力”“奮斗”“不能懈怠”來激發動力,卻很少有人告訴年輕人們“休息也很重要”,一些人休息時會覺得:“明明可以用這段時間讓自己進步,我居然在擺爛......”。

所謂的“上進”,讓年輕人的身體、心理承受著持續的壓力,反而影響了學習工作的良好狀態。用“喝咖啡”、“冷水洗臉”來驅趕疲憊,或許并沒有“睡一覺”來得有效。餓了就吃,困了就睡,休息才是人的本能需求。被“奮斗”主題教育熏陶長大的孩子,在固定思維的枷鎖里成長,影響著這屆年輕人,他們羞于休息,一旦停下就很罪惡。

2、刻在骨子里的勤奮感

中國人速來以勤奮著稱,據美國國家統計局的統計顯示,中國人的勞動參與率(參加工作的人占全體人口的百分比)達到76%,相比之下,美國為65%,日本58%。德國知名媒體的一項統計顯示,中國員工每周工作44.6小時,而德國員工每周有35.5小時。中國員工每年工作時間超過2200小時,居世界第一。

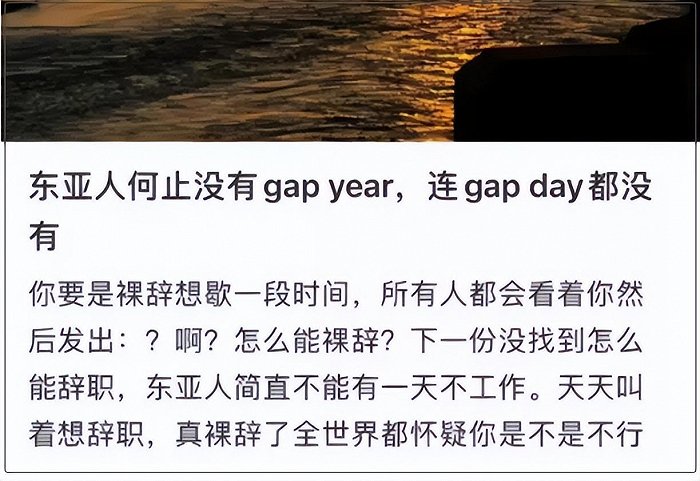

“歐美人有閑又有錢,南美非洲人沒錢卻有閑。只有東亞人苦哈哈,大多數人沒錢也沒時間”的段子總是會在社交媒體上出現,可是中國人為什么如此勤奮,甚至不會偷懶?

從宏觀維度維度來看,從一窮二白到解決溫飽,再到全面小康,邁向共同富裕的歷史發展中,中國人收獲了勤奮帶來的增益。改革開放后,伴隨著時代的紅利,也嘗到里勞動致富的甜頭,勤勞致富并不是一句空話。在此之后,互聯網、汽車、新能源、電商等多個行業的發展,讓這個世界充滿了“財富自由”的聲音。

從微觀維度來說,一個人的成長也離不開個人的努力,小時候不想練琴,就會被批評彈得差,是因為心思只想著玩;初中成績下降,父母會認為多學一會兒成績就會好了;工作后,領導不走,我不走,認為只有耗時長才是好員工的體現。在每一個階段,因為不夠勤奮帶來的壓力影響著這屆年輕人,更可況,還有時不時出現的peer pressure在釋放。

“你到點下班,是態度問題”“年輕人,不要在意加班”

“你看看別人都在工作,你多學學”

“我們都活在拼命自我剝削的環境里”韓炳哲在《倦怠社會》中的一句話照進現實,即便沒有任何外力壓迫的情況下,年輕人也完全自愿地剝削自我——要努力奮斗,要出人頭地,要買房買車……。在這種崇尚自我剝削的功績主義盛行之下,年輕人不會,也不敢停下。

重構“價值”,尋找真實的快樂

“休息羞恥”與“躺平文化”仿佛是二元對立的兩種人生,但大多數人來說,是想卷卷不動,想躺沒機會才是真實寫照。在這個高度競爭的快節奏時代,“美麗羞恥”、“請假羞恥”、“休息羞恥”,不同的“羞恥癥”不論帶有何種前綴,都似乎意味著只要處于享樂、愜意且放松的狀態,羞恥感和罪惡感便會隨之而來。在功績主義的認知之下,人被僅僅當作“實現目的的手段”,工具性的價值被視作人唯一的價值。

對于工具而言,休息和玩樂自然是無用的。然而人并非換取功勞與業績的生產工具,人們需要工作上的井然有序,也同樣需要生活中的無序放松。對這屆年輕人來說,停止對自我的剝削,尋求一種內在的松弛感顯得可望而不可及。

從心理學的角度講,一個人長期執行一項任務,大腦會逐漸適應這種持續的刺激,對工作目標的注意力會減少,但是短暫的注意力轉移可以讓大腦再次被激活。也正是因此,我們需要勞逸結合,因此重構休息的意義對這屆年輕人來說至關重要。

韓炳哲將休息視作“安息日”,在這一概念中,它沒有任何別的目的,不是為了追求更遠的目標,也不是為了更好的工作。可以是一次說走就走的旅行,也可以是大吃一頓、睡個懶覺。它可以是毫無意義的,它不需要被賦予價值和期待。

休息羞恥更多的來自于社會對“奮斗”的凝視,作為一種無型的框架和約束,困擾著一屆又一屆年輕人。

參考文章:

方一一《不死的中國人?中國的勤奮令世界驚嘆和汗顏!》

sshamily《勤勞的中國人:刻在基因里的閑不住》

軟糖大王 《焦慮的打工人,困于“休息羞恥”》