文|鋅刻度 黎炫岐

編輯|高 智

“是不是每家都有一臺落灰的SKG?”

曾經在互聯網上幾乎“人手一臺”的網紅頸椎按摩儀SKG,在近兩年逐漸淡出人們視野。而靠著爆款產品家喻戶曉的SKG母公司“未來穿戴健康科技股份有限公司”(以下簡稱“未來穿戴”),盡管仍在不斷推陳出新,卻難再掀起消費熱潮。

日前,在未來穿戴更新了四次招股書后,深圳證券交易所公告顯示,未來穿戴創業板上市申請終止。而在不到一個月之前,未來穿戴回復了深交所第二輪問詢函。當時,問詢函對未來穿戴的營業收入、營業成本、募投項目、銷售返利等方面進行了問詢。

從迅速躥紅,到終止上市,幾年間按摩儀市場幾經迭代,當另一品牌倍輕松于2021年順利上市,SKG卻逐漸陷入了營收困境,也逐漸被年輕人列入“落灰名單”。

業績滑坡,終止上市

據深交所網站顯示,深交所8月2日下發關于終止對未來穿戴首次公開發行股票并在創業板上市審核的決定。距離2022年6月27日未來穿戴的IPO進程顯示獲受理,至今一年的時間,未來穿戴曾4度更新招股書。

事實上,早在2022年9月30日和2023年3月30日,由于IPO申請文件中記載的財務資料已過有效期,深交所就曾兩次中止未來穿戴發行上市審核,而在最新一次的問詢函中,關于創業板的定位、大額現金分紅及管理費用都是其問詢的重點,2023年7月28日,未來穿戴向深交所提交了關于撤回首次公開發行股票并在創業板上市申請文件的申請。

憑借一款頸椎按摩儀,SKG曾迅速在按摩儀市場打下一片江山。而眼下終止上市,對于外界而言卻并不算令人意外。畢竟,近三年來,無論是業績還是營收結構,SKG的相關數據都暗藏危險信號。

根據招股書數據顯示,2020年至2022年,公司的營收分別為9.91億元、10.60億元和9.05億元,期間營收增速分別為25.13%、6.96%和-14.62%;凈利潤分別為1.43億元、1.32億元和1.15億元。連續3年呈下降趨勢。

另一方面,SKG的凈利、毛利全面下滑,利潤端表現低迷。2021年,SKG凈利潤和凈利率分別為1.49億和12.41%,后者三年內下滑超過五成。值得一提的是,2020年-2022年,未來穿戴經銷收入占主營業務收入的比例分別為97.75%、98.74%及94.99%。但經銷模式的毛利率卻也在不斷下滑,從2020年到2022年,經銷模式的毛利率從58.14%下滑到51.74%。

營收和利潤端的表現,也連鎖影響到其現金流。據招股書數據顯示,2022年SKG經營活動產生的現金流凈額為-100.03萬元,較上年同期的2.65億元減少100.38%。此外,投資活動產生的現金流凈額從2021年的3.14億元下降至-2.36億元,籌資活動產生的現金流量凈額報告期內均為負值,2022年為-1105.80萬元。

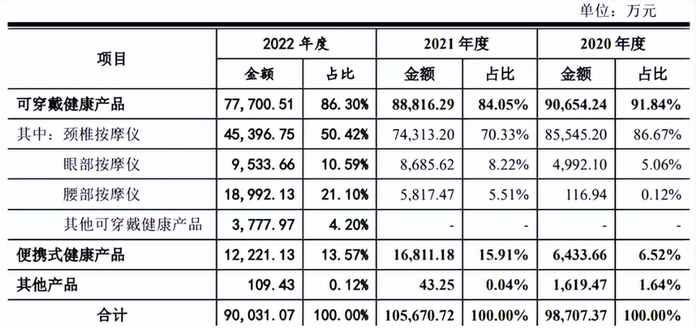

再看其營收結構,不難發現SKG多少有些“躺在功勞簿上吃老本”。盡管在爆款產品頸椎按摩儀點燃市場熱情之后,SKG既不斷為這款產品迭代,也推出了眼部、腰部按摩儀、筋膜槍等新品。然而,后續產品始終再難掀起爆款效應。

圖片來源:SKG招股書

這一點從其營收比例也可得以驗證。2019年-2022年,眼部按摩儀占總營收的比例由2.03%上升至10.59%;腰部按摩儀則由0.57%上升至21.1%,但這兩款產品都尚難成為SKG 的營收主力。

所以,一面是明星產品的銷量大滑坡,另一面則是新產品線難提業績,而SKG的管理費用和營銷成本卻一度居高不下,如此處境之下,上市之路自然不會太平坦。

昔日爆款,如今落灰

正如上文所提,SKG曾憑借密集的營銷投放,以及年輕人“朋克養生”的市場需求,讓其頸椎按摩儀一度成為各大銷售平臺和社交平臺上的爆款,以及公司的明星產品。

根據歐睿咨詢出具的《市場地位聲明認證函》,按2021年B2C渠道零售額計,SKG品牌頸椎按摩儀銷售額全國第一。但2022年,頸椎按摩儀創造的營收相較巔峰時期已經跌去近一半。

銷量滑坡的背后,最主要的原因或許是拳頭產品的口碑滑坡。

從2020年開始,SKG先后成為《這就是街舞》、《乘風破浪的姐姐》等大熱綜藝的贊助商,并在小紅書、抖音等平臺投放大量廣告。后來,SKG簽下內娛頂流王一博擔任全球代言人,更是掀起銷售熱潮。

但流量來得快,去得也快。

在消費者服務平臺黑貓投訴平臺檢索SKG,有三百余條相關投訴,其中不乏較多質量方面投訴,如機器出現故障、脖子被燙傷、續航時間問題等。

其中,最近有消費者于8月1日投訴稱,“skg g7pro頸椎按摩器,身為按摩器,按摩的力度小到可以忽略不計,電子脈沖功能把人電的頸部發紅,所謂的紅外熱敷功能完全就是一個紅色的燈,連紅外線不可見都不知道的產品,用了他們產品,脖子現在出來刺疼。”

還有消費者于6月27日發起投訴稱,“2021年11月18日,買了一款SKG頸椎按摩器G7PRO,由于充電問題,導致機器無法正常工作。于2021年12月18日,換過一次機器,(出現)同樣的充電問題,2022年8月27日,又換過一次機器,依商家售后提示要求,機器多次換充電器和充電線,還是同樣無法充電。”

此前還有名為“谷小姐原創設計”的消費者在黑貓投訴平臺表示:“在抖音平臺買了SKG頸部按摩儀,2月21日收到產品后使用兩次把脖子燙傷,事后商家沒有道歉也沒有賠償,一直在推卸責任,反復問我是怎樣使用的、用了哪個檔位,因為是新買的產品,所以我說哪個檔位我都有試用一下,品牌方客服說三檔就會導致輕燙傷,我就說你說明書上也沒有寫明會燙傷,直播間賣產品時也沒有說三檔會導致輕燙傷……你們這個品牌拿消費者當小白鼠嗎?”

另據《紅星新聞》于2021年報道,2020年7月,33歲的李先生在使用完SKG一款頸椎按摩儀后暈倒,隨后被診斷為腦梗死(動脈夾層),高血壓3級(極高危)。李先生質疑所使用的按摩儀質量,因此于1月28日,先通過黑貓投訴平臺上投訴了SKG頸椎按摩儀的涉事企業SKG,并要求其出示3C認證等產品安全認證。彼時,“SKG未來穿戴”在投訴平臺回復李先生稱,該公司產品非國家要求強制認定的產品類型,非3C認證產品目錄內產品,無法申請3C認證。該產品經過中國質量認證中心華南實驗室檢測。

盡管極端性的個案仍為少數,但從各大社交媒體平臺的反饋來看,大部分消費者對SKG的網紅頸椎按摩儀的評價都并不高,其中有不少網友表示“不好用”、“閑置落灰”和“巨坑”。

“這么多人推,良心不痛嗎,真的難用,已經落灰了,為了讓姐妹們避坑又翻出來。”有網友在小紅書上列舉SKG頸椎儀的缺點,“不同類型的按摩方式用起來都沒有很舒服,即便搭配凝膠使用也會有刺痛感……產品雖然造型好看顏色好看,但我買來不是看的,是要用的呀。”

而SKG的腰椎按摩儀也有同樣的吐槽聲,“幫大家拔草一波SKG腰部按摩儀……試了以后發現這東西要么沒反應,要么跟觸電一樣,客觀說這玩意兒確實雞肋、智商稅,質量堪憂,有安全隱患,存在燙傷的可能性。”

此外,在知乎、豆瓣,不論是“618打算買這些的,趕緊移除購物車”還是“年終雷品總結”等討論帖中,大多少不了“SKG”的姓名。

按摩儀的“黃金時代”過去了?

如果細看便攜式按摩儀賽道,不僅SKG身陷困境,另一網紅品牌倍輕松其實也算不上輕松。

2021年7月登陸科創板上市后,倍輕松利用IPO募資大規模開店,錯判了市場復蘇節奏,導致2022年營業收入下降四分之一,虧損1.24億元。2023年市場進入修復周期,但倍輕松的業績仍未回正,營業收入下滑接近8%,繼續虧損上百萬元。

此外,據“斑馬消費”,上市之前,倍輕松通過直營店和亞馬遜等電商平臺,外銷業務占比超過10%。近年則出現萎縮,2022年外銷收入下降近四成,占比已不足9%。

倍輕松線下門店 圖片來源:倍輕松官方微博

實際上,從用戶口碑來看,倍輕松和SKG面臨的質疑也大同小異。截至2023年8月,在黑貓投訴上與倍輕松相關的投訴量已超400條,其中不少提到“質量差”、“體驗效果不好”,也有消費者提及,“愛人首次使用該產品,其后不到15分鐘出現疼痛,取消后發現后頸出現了大面積的受傷。”

值得一提的是,2022年4月份,國家市場監管總局就針對全國10個省、89家企業和98個批次的按摩器具進行大規模抽查,結果顯示不合格率達到37.6%,較上次抽查時上升了近六個百分點。

顯然,這一系列的“避雷帖”正勸退為健康而來的消費者。

不過,這并不意味著年輕人對按摩儀的需求降低了。據CBNData發布的《2021年職場白領健康圖鑒》顯示,活動腰頸、推拿按摩、購買按摩器是職場白領應對腰頸椎問題的三大舉措,超過50%的“打工人”將緩解腰痛的希望寄托于按摩儀器。

另據后浪研究所發布的《2022年輕人恐病報告》顯示,有90.58%的年輕人認為自己的身體不健康,其中30.27%的年輕人選擇購買按摩儀。而在便攜式按摩儀逐漸受到消費者青睞背后,則與多方面的原因有關。

這意味著,按摩儀“SKG們”被閑置,并不是因為消費者不需要,而是他們需要更好的產品。靠營銷能夠換來短期的銷量熱潮,但從長遠來看,一旦流量光環褪去,留在臺前的只會是那些有硬實力的產品。