文|24潮

中國動力電池20年,波瀾壯闊,跌宕成長。

如今我國已在全球動力電池多個核心供應鏈占據優勢地位。比如2022年我國動力電池累計裝車量達294.6GWh,占全球總銷量的56.9%;正/負極材料出貨量約占全球市場份額的90%,電解液出貨量全球占比超85%,鋰電隔膜占據全球超80%市場份額。

但在強勢崛起的背后,也有風險在加速聚集。尤其在當下全球經濟下行/增速放緩的大背景下,新能源產業內部也在發生劇烈變化,比如 “瘋狂擴張與產能過剩,供需博弈與原材料價格劇烈波動,全球化發展與貿易保護” 等諸多因素都在加劇產業分化,幾乎可以確定,動力電池產業已步入新一輪競爭與洗牌周期。

首先看24潮團隊統計的一組數據:截止目前,在動力電池、正極材料、負極材料、電解液與鋰電隔膜這5大細分產業鏈中,企業產能規劃均遠超2025年第三方研究機構對市場需求預測上限,目前很多核心產業鏈已隱現產能過剩風險與壓力,未來三年內出現嚴重產能過剩似乎已經不可避免。

甚至,部分核心產業鏈出現產能過剩的時間點要超乎很多人的想象,這從今年部分核心產品價格變化中已得到部分印證。

比如據電池及材料資訊平臺鑫欏資訊統計,7月27日方形三元動力電芯報價0.65-0.76元/Wh;方形磷酸鋰鐵動力電芯:0.56-0.68元/Wh;方形三元(高鎳):950-1100元/KWh。

鑫欏資訊的分析稱,“目前電芯已經全面產能過剩,動力電池領域早早進入價格戰,儲能市場需求雖然旺盛,但當前也表現出產能過剩的趨勢,價格出現明顯下降。”

但有業界人士認為,鑫欏資訊的統計價格偏高一些。真實價格還要更低。無論如何,動力電池價格已經走到歷史最低水平。比如《電動汽車觀察家》從業界人士獲知的信息是,2023年初部分動力電池企業就開打價格戰,到年中,價格戰更加劇烈。磷酸鐵鋰未稅動力電池報價已經低到5毛甚至5毛以下,三元則在6毛左右。對比2020年,當前的動力電池價格已經是歷史最低水平。

如今降價潮還在持續向上游傳遞,7月初,有媒體報道,寧德時代要求正極材料廠以市價的9-9.5折(不同類型正極材料廠的折扣要求稍有差別)與其結算碳酸鋰價格。

事實上,2023年上半年,受原材料價格劇烈波動、市場供需變化等因素影響,鋰電池核心主材價格均出現不同程度下降。據高工鋰電統計,截至2023年6月,正極材料、電解液價格較上一年年底下滑超35%,負極價格下滑超30%。受隔膜產品技術路線轉換以及市場競價影響,濕法隔膜價格下滑超25%,干法隔膜價格降幅在5-8%。

這一切都在預示著,動力電池產業進入新一輪的產業與技術迭代期,未來企業將圍繞全球化布局與發展、技術突破與產業化進程、財務健康與資本實力等多維度進行新一輪較量,競爭成敗必將對未來產業格局與發展產生深遠影響。

在動力電池江湖,高企不下的庫存規模,最直接的展示了產業所面臨的風險與壓力。

EVTank統計數據顯示,2022年全產業鏈的動力電池庫存高達164.8GWh,創歷史新高。此外根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布數據顯示,2023年上半年我國動力電池累計產量293.6GWh,而同期動力電池累計裝車量僅為152.1GWh,以此計算,上半年動力電池庫存增加了141.5GWh。

回歸到企業層面,即便強如寧德時代,其產能利用率也已降至近三年來最低點,2023年上半年其產能利用率僅為60.50%,同比下降了20.75個百分點。(詳見 “穿透財報看特斯拉與寧德時代的現實困境與戰略抉擇!” 一文)

這還只是產業困境的冰山一角,在資本狂熱追逐下,未來三年內動力電池江湖可能進入慘烈的產業洗牌周期。

據24潮團隊統計,2022年至今,已公布的重大動力電池項目超150個,總投資預算超17000億元。

而此前24潮團隊綜合各券商、企業公告等數據發現,僅統計已公開產能規劃的全球17家動力電池企業,其在2022年底的產能總計就將近1600GWh,而到2025年的總產能規劃更是高達5868GWh!這近乎是2022年全球動力電池總需求量的11.33倍!

再看市場需求方面,根據興業證券分析認為,預計2023年全球動力電池需求為765.4GWh,到2025年動力電池需求將超1200GWh,“十四五” 期間CAGR達50.8%,正式邁入TWh時代。

即便是高工產業研究院(GGII)較為樂觀的市場預期:2025年全球新能源汽車滲透率將達到25%以上,將帶動全球動力電池出貨量超過1550GWh。

但再樂觀的市場預期,也抵不住動力電池領域瘋狂擴張浪潮的沖擊。

我們若考慮全球范圍內其他產業巨頭的發展規劃,2025年全球動力電池企業產能規劃很可能將超8000GWh。而這是上述興業證券預測2025年總需求(1226.1GWh)的6.52倍,是GGII預測值的5.16倍!

綜上所述,未來動力電池領域出現嚴重產能過剩幾乎已成定局。不久前,國金證券分析認為, 2023年、2024年動力電池過剩幅度分別為25%、42%,未來幾年將深度洗牌。

“過剩” 是制造業競爭的市場常態,但絕對過剩或巨量過剩,必將引起市場慘烈競爭和強烈洗牌。

作為2022年新能源產業中風頭最勁的細分賽道之一,正極材料江湖產能過剩風險與危機也隱有愈演愈烈之勢。

據德方納米、夏鎢新能、龍蟠科技這三大正極材料巨頭公布的2023年半年業績預告/快報顯示,三巨頭無一例外,凈利潤均出現50%以上巨幅下滑,其中德方納米和龍蟠科技甚至出現巨額虧損,詳見下表:

24潮團隊查閱公告發現,三巨頭公布的業績下滑原因近乎一致:“下游需求放緩、產業鏈處于去庫存狀態、產品銷售價格下降” 等。

事實上,嚴峻的產業形勢在一季度已經有所顯現。據24潮團隊統計,2023年一季度,十大正極材料巨頭營業收入在保持32.14%增長趨勢下,歸母凈利潤卻同比下降了74.55%。具體到企業層面,十巨頭中只有當升科技和容百科技實現正增長,其他巨頭凈利潤降幅均在兩位數以上。

實際上,磷酸鐵鋰的價格趨勢已近涵蓋了一切產業變化。Wind數據顯示,7月21日磷酸鐵鋰價格為9.35萬元/噸,較一個月前下降了5.56%,較年初最高點的16.20萬元/噸下降了42.28%。

而未來產業形勢之嚴峻,仍可能要超乎很多人的想象。

據高工鋰電統計,2022年中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量111萬噸,同比增長132%。筆者綜合券商分析發現,大多認為到2025年全球磷酸鐵鋰需求約為230-270萬噸。

而此前根據高工產業研究院(GGII)統計,2022年國內投資新建的磷酸鐵鋰正極材料項目超過40個,總計規劃新增產能超過525萬噸,遠超上述券商需求預測。

根據華金證券分析認為,2023年,磷酸鐵鋰有效產能將達256.7萬噸,約是全球需求量的2.10倍。

而據24潮團隊不完全統計,目前國內29家企業公布的正極材料/磷酸鐵鋰總產能規劃已達1064.15萬噸,海外企業產能規劃近110萬噸左右,海內外企業產能規劃合計近1200萬噸左右。這是上述券商對2025年最樂觀需求預測的4.53倍。

幾乎可以預見,正極材料賽道必將出現一輪血腥的產業洗牌,未來中低端產能可能被大量出清。

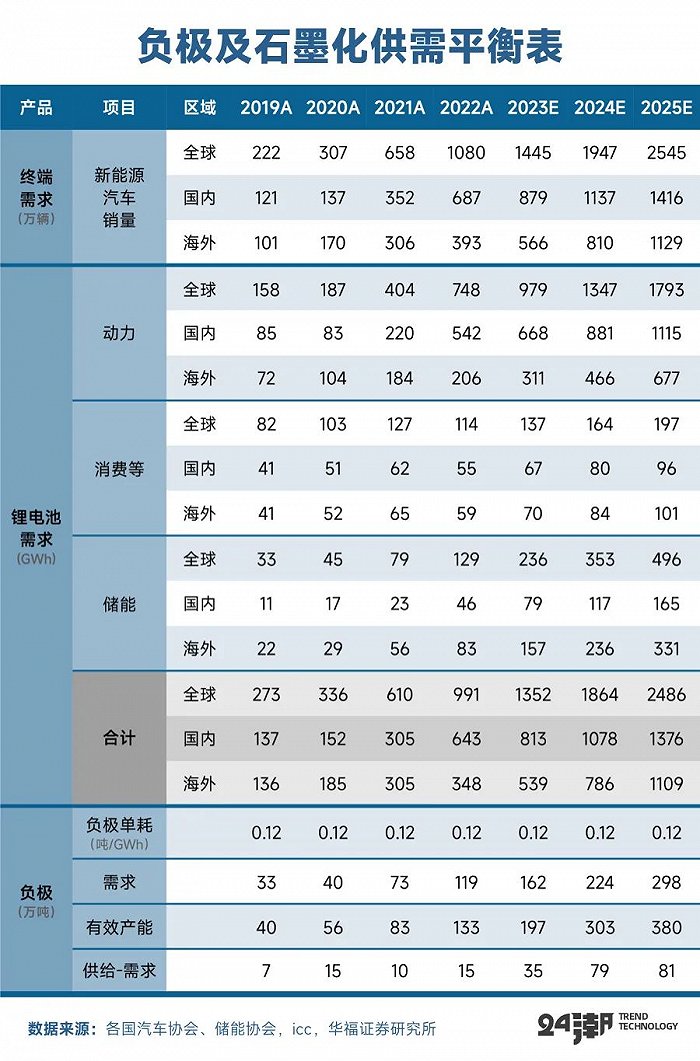

公開數據顯示,2022年我國負極材料出貨量為137萬噸,同比增長90.28%;負極材料產業中,總體以人造石墨和天然石墨為主,其中人造石墨占比總體持續提升,2022年我國人造石墨出貨量為115.1萬噸,占比達84.01%。

綜合券商分析預測,未來幾年負極材料保持增長趨勢是大概率事情,預計到2025年全球負極材料需求在240-298萬噸。

但是,在兇猛的擴張潮下,負極材料賽道卻已出現產能過剩現象,且呈現加速趨勢。

據GGII不完全統計,2020-2022年中國負極材料項目擬投資金額超2200億元,其中2021年擬投資金額超550億元,2022年擬投資金額超1600億元,同比增長超200%。

而據鑫欏資訊預測, 到2023年年末,負極材料名義產能將達440萬噸左右,遠超上述負極材料需求預測;另據華福證券分析預測,2023年-2025年,全球負極材料 “產能-需求” 分別為35萬噸、79萬噸和81萬噸,加速趨勢非常明顯。

供需矛盾凸顯下負極材料價格也難尋支撐,中端人造石墨負極價格從年初4.55萬元/噸降至3.45萬元/噸,低端人造石墨負極價格降至1.8-2.1萬元/噸,已逼近成本線附近,行業利潤極致壓縮的困局下,降本增效也就成了負極材料企業的重要目標。

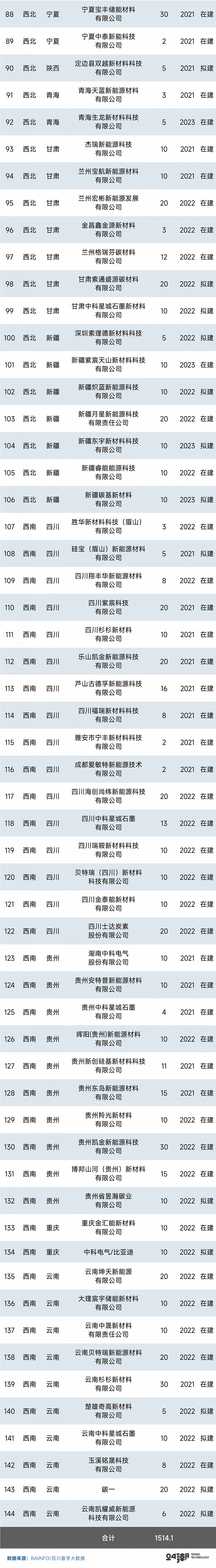

另據百川盈孚大數據統計,目前140多家企業負極材料產能規劃合計約為1514萬噸,遠超上述券商未來三年全球市場需求預測,未來產業形勢不容樂觀。

滑動查看完整內容

眾所周知,電解液的選擇會影響電池各項主要性能,尤其是倍率性能、高低溫性能、循環次數。

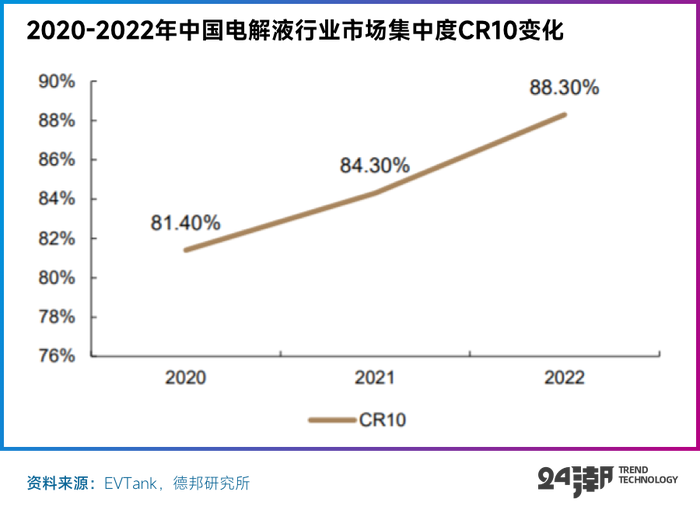

2022年,全球電解液出貨量達到104.3萬噸,中國鋰電池電解液出貨量達到89.1萬噸,占全球電解液出貨量比重為85.4%,較2021年提升約2.6個百分點。

根據EVTank統計,2020年-2022年中國電解液行業CR10市場份額占比分別為81.40%、84.30%、88.30%,行業集中度持續提升。主要原因有:第一,電解液產品定制化程度高,龍頭企業技術先進,更容易綁定下游優質客戶,并享受客戶擴張帶來的紅利;第二,規模大的企業往往有較深的一體化布局,規模效應與優勢更加顯著,應對上游原材料價格波動的能力更強。

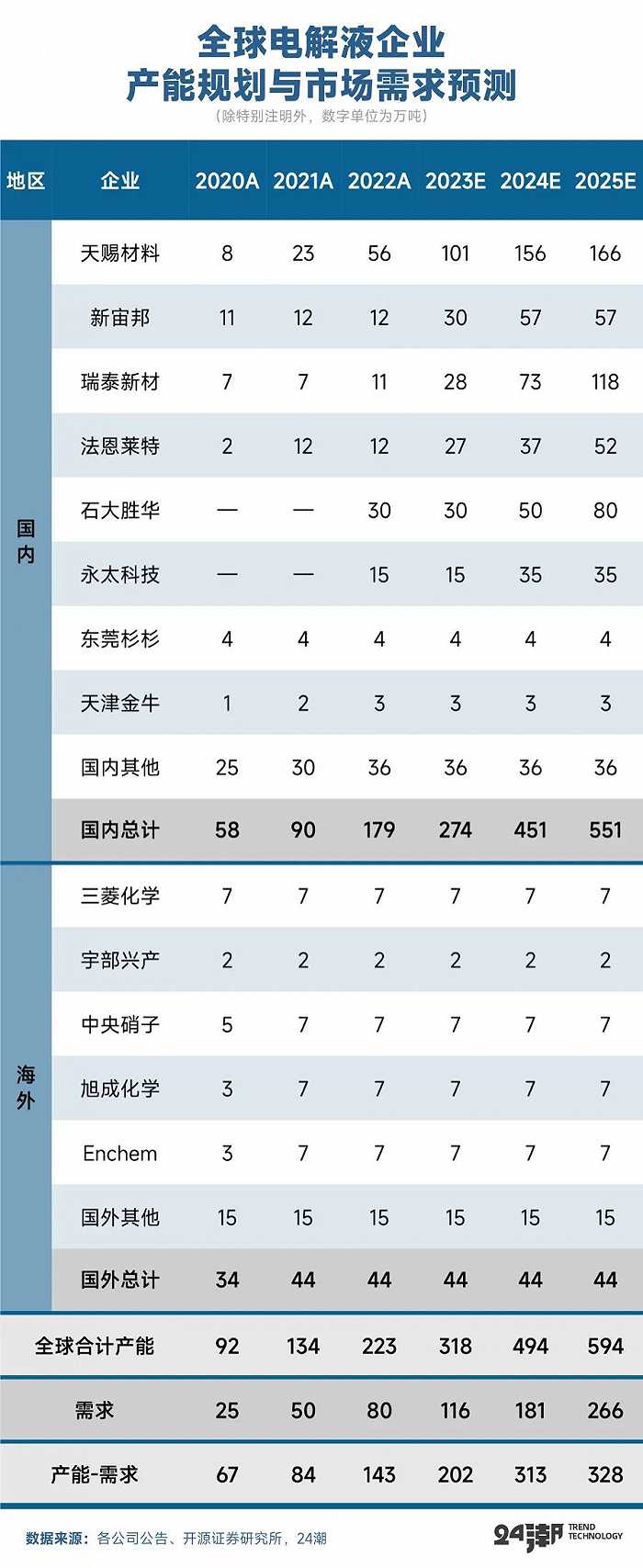

從產業趨勢看,未來電解液市場需求還將保持增長趨勢,綜合券商分析預測,2025年全球電解液需求約為264-273萬噸。

但回歸企業層面,未來產業競爭加劇已是必然。比如據開源證券統計,預計到2025年全球電解液產能約為594萬噸,遠超上述需求預測。

市場分析認為,未來隨著競爭加劇,有望加速落后產能出清,未來電解液行業的競爭核心一方面是在新型鋰鹽、新型添加劑、高電壓電解液等新產品的研發技術儲備,另一方面是原料的成本控制和規模化降本速度。

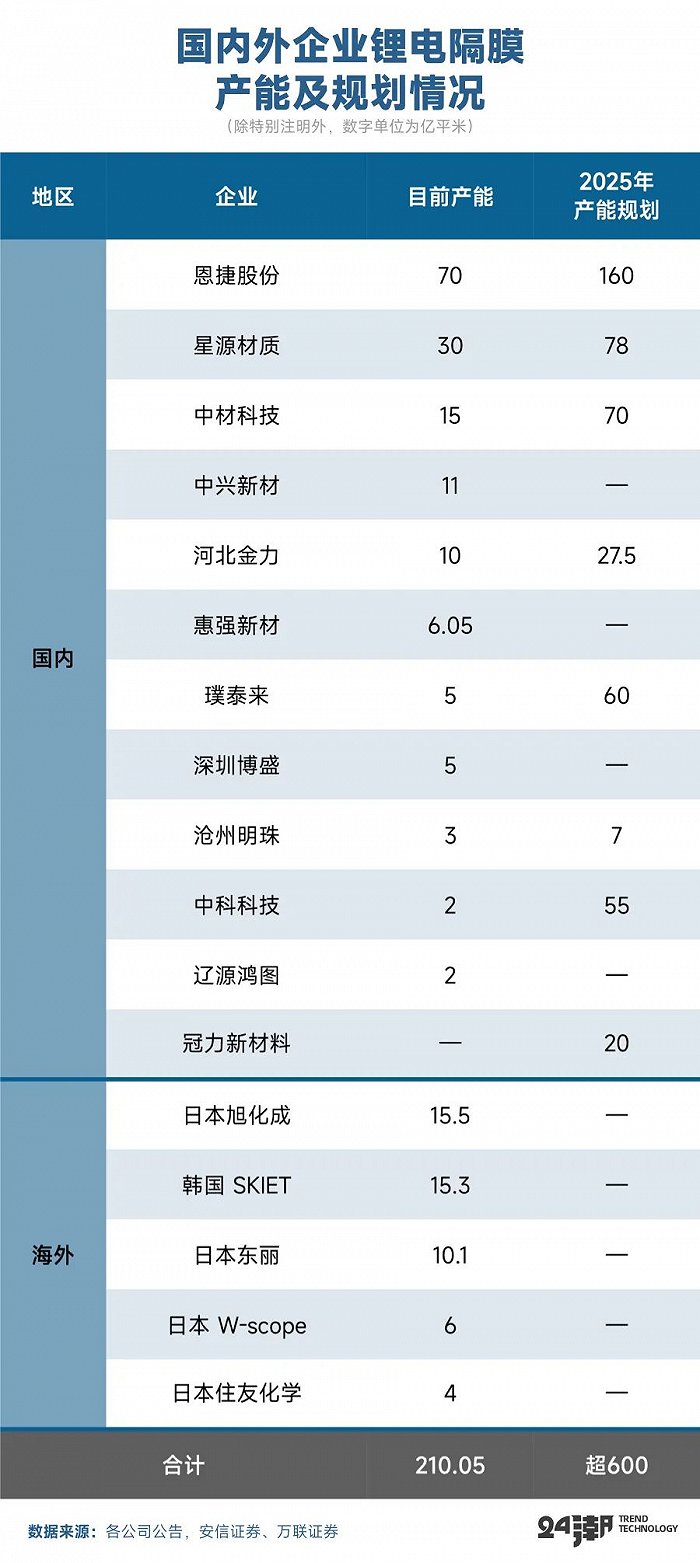

根據 EVTank數據顯示,2022年,2022年全球鋰離子電池隔膜出貨量已經突破160億平米,中國企業鋰電隔膜出貨量占全球比例突破80%,標志著隔膜行業已經基本完成國產替代,正在走向全球替代。

在新能源產業崛起的大勢下,鋰電隔膜需求量未來幾年大概率仍將保持增長趨勢,綜合中信證券、浙商證券、廣發證券等券商分析2025年全球鋰電池隔膜需求約為260-439億平米。

不過需要注意的是,目前國內外鋰電隔膜企業到2025年產能規劃已突破600億平米,未來市場競爭形勢也不容樂觀。

筆者分析認為,在未來產業新競局下,更早實現一體化與全球化布局,以及擁有雄厚的研發底蘊及資本實力的企業,才更可能在殘酷的產業競爭中存活下來,這樣的企業也更具有穿越周期、持續發展壯大的基因與實力。

早在2001年,任正非在 “歡送海外將士出征大會” 上說,隨著中國即將加入WTO,我們不僅允許外國投資者進入中國,中國企業也要走向世界。“我們還完全不具備在國際市場上馳騁的能力,我們的帆船一駛出大洋,就發現了問題。……我們總不能等待沒有問題才去進攻,而是要在海外市場的搏擊中,熟悉市場,贏得市場,培養和造就干部隊伍。……若三至五年之內建立不起國際化的隊伍,那么中國市場一旦飽和,我們將坐以待斃。”

中國鋰電產業激蕩二十年間,從產業跟隨者到領跑者,強悍的市場戰斗力毋庸置疑,但其仍難以擺脫市場對其 “大而不強” 的質疑聲。

究其原因,其距離真正的 “建立全球性的商業生態系統” 還有一段很長的距離。比如公開數據顯示,2023年第一季度,海外市場市占率前十名企業的企業分別為LG新能源、寧德時代、松下、SK On、三星SDI、比亞迪、遠景動力、孚能科技、PEVE、欣旺達。中國企業僅占據5席,動力電池市占率合計僅為29.6%。

在征戰海外的策略上,出海建廠幾乎已經是行業共識,且刻不容緩。全國政協常委、經濟委員會副主任苗圩曾指出:“歐美正在加快培育本土動力電池企業,保護主義有所抬頭。”

孚能科技董事長王瑀在參加央視《對話》欄目時也曾預測,以2026年為分水嶺,之后北美、歐洲對電池必須本地化生產的要求就將進入實操議程。

事實上,很多動力巨頭都在加速海外產能布局。據24潮團隊不完全統計,截至目前,國內已有寧德時代、遠景動力、國軒高科、中創新航、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、欣旺達等10家動力電池巨頭計劃或者已在海外有深度的產業布局,其公開對外披露的/媒體公開報道的項目達33個,總投資預算超4000億元。

其中至少10個項目投資預算在100億元以上,僅15個項目披露的動力電池產能規劃就已超440GWh。

此外據高工產業研究院(GGII)不完全統計,截至2023年7月23日,我國已有22家鋰電材料企業公布海外擴產項目37個,合計投資金額超1370億元。其中僅統計2023年初至7月23日期間,就有16家企業公布海外擴產項目20個,合計投資金額超957億元,擴產項目數量和合計投資金額占近幾年總擴產項目的比重分別高達54%和69%以上。

縱觀動力電池發展史,可以說,由創新所帶來的新技術驅動是企業成功與崛起的關鍵——新技術推動行業持續降本增效,成本下行帶來需求向上,銷量增加反哺技術研發。

時下,動力電池產業進入新一輪的技術迭代期,又到了決定下一個十年產業新格局的歷史關鍵節點。毫無疑問,未來誰能解決產業痛點,更快實現產業化布局,誰就擁有改變或重塑產業新格局的力量與歷史機遇。

比如當前被動力電池產業視作 “未來動力電池的終極形態的固態電池” 。據24潮團隊不完全統計,目前A股約有64家企業進入 “固態電池” 概念股名單,幾乎涵蓋上下游全產業鏈,諸如寧德時代、比亞迪、天齊鋰業、恩捷股份等各產業鏈龍頭企業都紛紛下場布局,參戰!

截至目前,這64家企業總市值達3.21萬億元,2022年總資產和總營收規模分別為2.56萬億元和1.52萬億元,分別同比增長57.89%和82.42%, “固態電池” 概念軍團實力不同小視。(詳見“固態電池江湖”一文)

又如被業界認為可能成為 “產業王者” 的大圓柱電池:“單體能量提升5倍,行駛里程提高16%;未來,隨著電池材料和汽車設計的改進,將使續航里程凈增加56%,生產成本下降54%。” 這是2020年特斯拉在其 “電池日” 上公布的4680大圓柱電池一系列核心數據,震撼業界。

除特斯拉外,寶馬、奔馳、通用、保時捷、沃爾沃等車企巨頭也都紛紛宣布未來將使用或考慮使用大圓柱電池,都希望在下一代車型和電池設計上爭取主動權。

如今,寧德時代、億緯鋰能、松下、LG新能源、三星SDI、比克電池等海內外電池巨頭目前也紛紛下場,重金布局大圓柱電池領域,加速大圓柱電池產業化進程。

綜合各券商研報及相關公司公告,預計2025年大圓柱電池市場需求在144.2GWh-235GWh;其中華泰證券分析認為,2027 年全球大圓柱電池裝機量有望達到429.0GWh,對應總體市場規模將達到2144.8億元人民幣。(詳見“大圓柱的戰爭”一文)

縱觀中國動力電池產業20年發展史,特別是在過去十年間,中國動力電池產業歷過了一輪瘋狂的野蠻生長和殘酷洗牌。

產業最瘋狂時,比如在2013-2016年期間,國內動力電池企業從最初的40余家,迅速成長至200余家,幾年間玩家數量增長了四倍多。但隨著政策與市場周期的調整,動力電池產業也遭遇殘酷洗牌。據東方證券統計,僅過去五年,我國動力電池行業在經歷大洗牌后,能夠配套車型的電池生產企業數量已經從2017年的81家降至36家(2023年4月),降幅達55.56%。

那些倒下的明星企業,甚或產業巨頭,大多死于“現金流斷裂引發的資金危機”,筆者分析認為,在未來慘烈的市場競爭中,也尤為考驗企業的財務健康程度與資本實力。

據24潮團隊統計,截止2023年一季度末,79家動力電池產業鏈上市公司資金凈值(資金儲備-短期有息債務)合計為4390.95億元,同比增長106.70%,但資金大多掌握在少數巨頭手中,其中前十名企業資金凈值合計為3412.15億元,占比達77.71%。

此外,多達17家企業目前的資金儲備還不足以覆蓋短期債務,資金壓力與風險不言而喻,其中包括恩捷股份、格林美、德方納米、杉杉股份等產業巨頭。

不可否認的是,中國新能源汽車產業已進入 “新競合時代”。何謂 “新競合” ?其是建立和保持產業里優秀參與者的一種動態合作競爭關系,優勢互補,協同增長,最終實現雙贏與產業共贏。

比如據24潮統計,2022年至今,新能源企業聯合投資建設的項目至少在35個以上,聯合投資規模超1600億元!投資領域涵蓋鋰鎳原材料、正負極材料、動力電池、鋰電銅箔等鋰電池全產業鏈。

其中既有恩捷股份、億緯鋰能、華友控股、云天化等企業跨領域聯合投資517億元共建 “新能源電池全產業鏈項目” ;還有向欣旺達、偉明環保、盛屯礦業等跨界聯合投資115億元共建 “溫州鋰電池新材料產業基地項目”;以及欣旺達、東風集團等聯合投資120億元建設 “30GWh動力電池生產基地” 等等。

此外,即便強如比亞迪、寧德時代等產業巨頭也在通過 “合縱連橫”,搶市場、搶政策、搶資源!

據24潮團隊統計,2021年至今,寧德時代至少與59個伙伴簽署了戰略合作協議,其中既有豐田、福特等國際汽車巨頭,也有蔚來、賽力斯、極氪汽車等新能源汽車新勢力,更是與上海、廣東、山東、貴州等省市級政府建立戰略合作關系。

此外,其戰略合作伙伴還涵蓋國家電力集團、中國移動等其他行業巨擘,可見寧德時代已建立了堪稱豪華的戰略合作伙伴陣容。

而比亞迪也已至少與29個伙伴簽署了戰略合作協議,合作伙伴也呈現多樣化:諸如英偉達、殼牌、百威等國際巨頭,還與河南、安徽、四川等多地政府建立深度戰略合作關系。合作業務領域涵蓋智能汽車、智能駕駛、充換電、聯合研發、聯合投資等,總投資規模也達百億級規模。(詳見 “寧德時代PK比亞迪,誰的戰略朋友圈陣容最豪華?” 一文)

有句話說的好:詩和遠方很重要,但與誰同行更重要。毫無疑問,中國新能源汽車產業正進入一種全新的 “大競合時代”。

對于企業而言,如何重新定位自己,如何找到合適的合作伙伴,乃至如何融入 “大競合” 的體系,將關系到企業未來的長遠發展。不同企業間的結盟與 “合縱連橫”,也將在未來三五年內塑造新的競爭格局。