文|化妝品觀察

一場醫藥反腐風暴正席卷全國。

在這場“史上最強反腐”中,已有168位醫院黨委書記、院長公開通報被查,實際上這一數字或許更多。

醫藥行業中所有企業、個人都無法置身之外,亦波及醫美領域并在化妝品行業掀起波瀾。

本次反腐的主導文件《2023年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點》(以下簡稱《工作要點》)明確指出,將聚焦“醫療美容”等重點領域,并嚴禁醫生利用職業身份“違規直播帶貨獲利”或者“假借學術活動名義收受‘紅包’”。

一石激起千層浪,A股醫美、醫藥板塊迎來“跌”聲一片,一眾上市公司不得不排著隊辟謠,以“玻尿酸”聞名的醫美巨頭華熙生物也公開回應:醫藥反腐“對公司影響有限”。中超控股則發布公告,鑒于國家加強對醫美行業的管理,決定終止設立醫療健康產業基金,已注銷江蘇中超醫美健康投資管理有限公司的工商登記手續。

化妝品行業也人心惶惶。隨著功效、安全成為消費者的主要護膚訴求,許多品牌與醫生“強綁定”,隨著反腐風越刮越猛,敏感時期需要“避風頭”成了許多業內人士的共識,那么,在化妝品行業,反腐風暴究竟會引發怎樣的連鎖反應?

千億醫美賽道被按下“暫停鍵”

《工作要點》由國家衛健委、國家藥監局、國家市監局,聯合公安部、財政部、商務部、審計署、國家稅務總局、教育部等14個部門,聯合發布,陣容強大,規模空前。換言之,這次反腐在深度、廣度和力度上,堪稱前所未有。

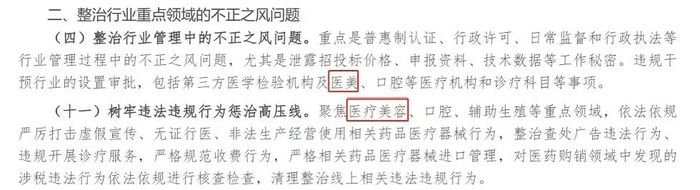

醫美也是本輪反腐的重點之一。《工作要點》在第(四)點“整治行業管理中的不正之風問題”和第(十一)點“樹牢違法違規行為懲治高壓線”中均提到了醫美,指出要依法依規嚴厲打擊虛假宣傳、無證行醫、非法生產經營使用相關藥品醫療器械行為,整治查處廣告違法行為、違規開展診療服務,嚴格規范收費行為。

截自 《2023年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點》

“醫療美容產品不是化妝品,應由醫生操作使用。”就在不久前,廣東省藥監局亦發文強調,進行醫療美容,必須在有資質的醫療美容機構內,由具有執業醫師資格的醫生操作。

高壓之下,各地紛紛掀起自查自糾浪潮。典型如重慶,先是立案查處了重慶米格醫療美容門診部等10家醫美機構,而后又組織26家醫美機構簽訂了《重慶市醫療美容機構守法經營承諾書》。

這無疑給一路狂飆猛進的醫美行業按下了“暫停鍵”。

弗若斯特沙利文報告顯示,2021年中國醫療美容市場規模1891億元,預計2026年將達到3998億元,2030年將達到6382億元。千億藍海賽道吸引了眾多入局者,天眼查數據顯示,2022 年醫美企業增長近1萬家,亦有多家上市企業宣布跨界布局醫美賽道。

醫美市場蓬勃發展的同時,亦衍生諸多亂象。“醫美行業的問題包括從上游藥械廠商到醫療機構的各個環節,其中包括不規范宣傳、私下交易、過度治療、技術缺陷等。”北京醫療美容爭議研究與調解中心理事長劉峰舉例,作為醫美行業的供應商,藥械廠商相當于醫美行業的第一道防線,但目前醫療器械設備質量不合格的問題非常嚴重,這意味著廠商在生產、銷售等環節暗藏貓膩。

醫美鏡醫療美容爭議研究調節中心在官方公眾號發文指出,中國的肉毒桿菌注射等治療費用遠超歐美國家,但醫美機構盈利并不多,錢去了哪里?主要有三個黑洞:上游藥械商、轉診渠道居間商、互聯網利潤海盜。具體而言,上游藥械商巧立名目賣高價藥械,轉診渠道居間商的傭金高達總交易額的80%,互聯網利潤海盜則是那些給醫美機構提供顧客“信息服務”的平臺,據稱投產比已經突破1:1。

顯然,醫美行業正處于暴風雨前夜。劉峰呼吁,藥械廠商要積極反思整改,醫美機構從業者應該認真遵守行業規范和法律法規,“徹底清理出所有的安全隱患和違規操作,才能讓醫美行業得以長久發展。”

醫生為化妝品站臺要“涼”了?

醫藥反腐風也吹到了化妝品行業。

《工作要點》第(九)點“明確‘九項準則’行業底線”,嚴禁醫療機構工作人員“違規直播帶貨獲利”;第(十)點“劃清‘紅包’回扣問題紅線”,重點關注醫療機構及其工作人員“利用執業便利或職業身份,假借學術活動名義,收受‘紅包’、回扣的問題。”

截自 《2023年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點》

有業內人士分析稱:這實際可能是給所有醫務人員下了一道禁令,不能利用職業身份,為化妝品“站臺”了。

無功效不護膚時代,當“藥妝”一詞被禁后,“醫生”便成了化妝品的宣傳法寶。譬如,在抖音、小紅書、微博、B站等平臺,醫生類KOL興起,在小紅書上以“醫生護膚”為關鍵搜索相關詞條有16萬+,抖音平臺上“皮膚科醫生”相關賬號超200個。

雖然大多皮膚科醫生是通過短視頻為大眾進行護膚科普,但有一些醫生刻意“打擦邊球”,譬如抖音上某賬號認證為“某醫院中醫皮膚科副主任醫師”,科普護膚的同時亦介紹產品,且已開通了櫥窗,還有不少賬號直接亮出“找我合作上星圖”的標簽。

“相比其他KOL,醫生自帶‘光環’,但若利用‘專業權威’為不合格商品吆喝,就相當于職權變現、以權謀私了。”某護膚品牌負責人表示。

對于醫生參加行業學術會議,行業資深人士郭曉峰表示,“通常醫生參加行業會議都是正規邀約和付費,只要不涉及產品回扣,一般不屬于腐敗。”

在他看來,這次反腐主要還是“院內腐敗”,即對于臨床需要的產品進醫院是嚴查重點,這也意味著,長期以醫院為主要渠道的功效護膚品或會受到牽連,“存在一定利益輸送的概率”。

化妝品與醫生合作只剩一種模式

這次被嚴打的醫藥企業,不少將觸角伸到了化妝品領域。

據《化妝品觀察》此前報道,目前我國涉及化妝品業務的醫藥企業已超過300家,其中不乏片仔癀、云南白藥、馬應龍等知名藥企。而在此次反腐風暴中,某入局化妝品領域的傳統醫藥企業董事長,被立案調查,引發行業震動。

郭曉峰指出,目前入局化妝品和醫美領域且同時擁有國資背景的企業不少,不排除存在涉及腐敗問題的可能,雖然企業個別管理人員落馬不會影響企業的產品研發和銷售,但該案例無疑給廣大企業敲響了警鐘,“行賄受賄常發生在渠道流通方面,相關從業者應該重視本次反腐力度,防微杜漸,以產品質量為突破口,合法合規的推廣”。

而皮膚科醫生,因為職業身份的加持以及供職醫療單位的背書,亦與化妝品行業多有交集。

一是直接創建品牌,如,綻妍品牌創始人張穎霆,深耕醫藥行業長達20余年;博樂達品牌創建者鐘錦璐,創業前曾當過多年醫生。

二是合作研發產品,比如薇諾娜、玉澤、百植萃等“國貨之光”背后,都有一個皮膚科專家組成的研發團隊。典型如薇諾娜,在產品研發上與昆明醫科大學第一附屬醫院云南省皮膚病醫院執行院長何黎有著深入的合作。

“國家一直大力支持‘產學研醫’和‘醫研共創’,只要不涉及非法收入,正常的知識成果轉化報酬應該不屬于懲治之列。”郭曉峰如是表示。

某業內資深人士亦表示相同觀點,“國家鼓勵醫院、醫生和品牌在研發端展開深度合作,而不是在銷售端做‘招牌’。”在他看來,反腐不是目的,只是手段,目的是倒逼醫藥企業建立合規的管理制度,也促使化妝品企業合理合規的借力醫院、醫生從研發端夯實競爭力。

“醫藥重拳反腐也可凈化美妝行業環境,屬于利好。”上述護膚品牌負責人直言,監管趨嚴,將引導和規范化妝品行業健康有序的發展,推動企業和醫院、醫生的合作真正落實到科研上來,從而推動行業高質量發展。