文|毒眸

你或許曾經聽說過虎撲給美女照片打分、給體育選手打分或者給娛樂明星打分,但你一定想象不到,現在能加入“打分”陣列里的對象有多么千奇百怪。

比如剛剛落下帷幕的TFBOYS十周年演唱會,也被虎撲拿來打分。打分的對象可不是三小只在演唱會上的表現,畢竟沒幾個虎撲用戶真會去看,他們給分的的是事件本身:“演唱會門票”“演唱會線上直播”“粉絲斗毆事件”等等。

符合慣常認知的是,除了“十周年蛋糕塌了”這一個詞條拿到了8.7的“高分”之外,其他都是清一色的兩分出頭。

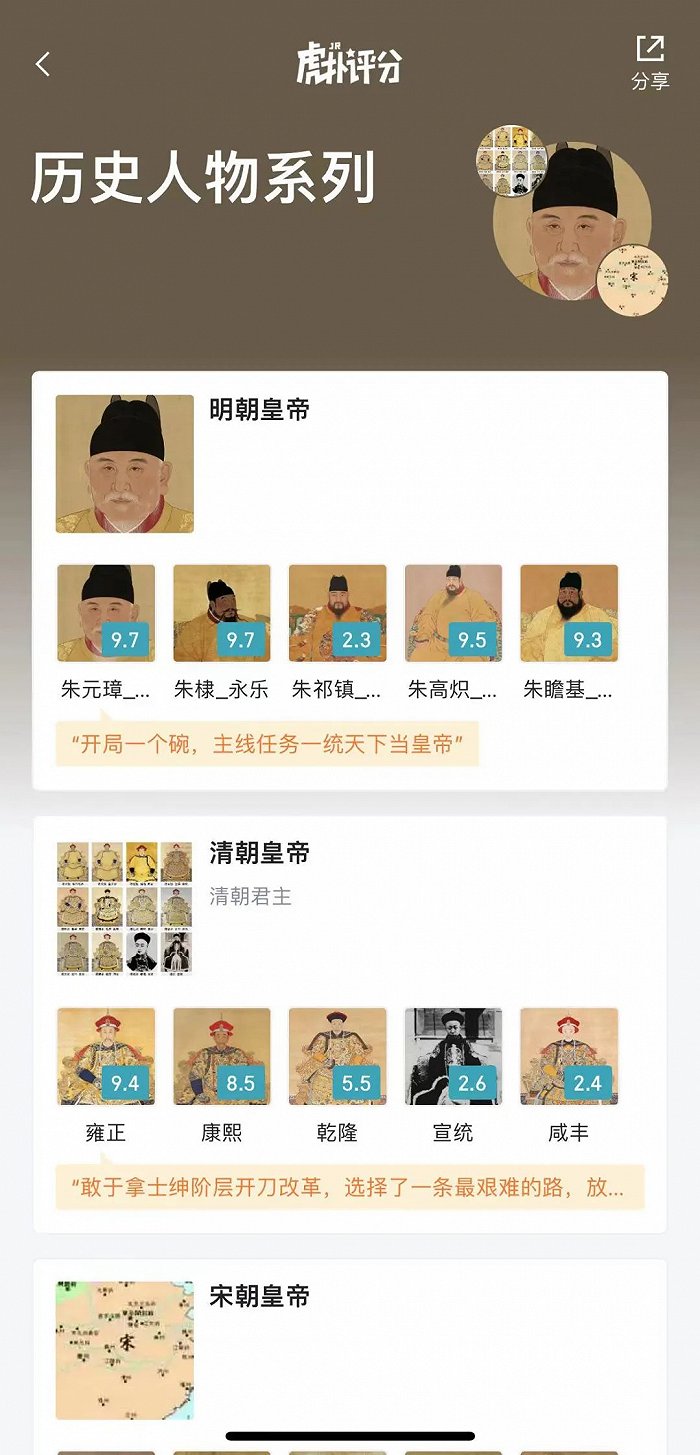

虎撲還給歷史上的每一位皇帝打分,給每一位短視頻網紅打分,甚至給地攤夜市上的每一種小吃打分......所有你想得到想不到的東西,在虎撲都可以拿來打個分。

要觀察線上社區希望加碼的內容形態,最簡單的方式就是看其主界面UI設計的變化。在虎撲的主界面中,“評分”已經在底部和“首頁”“專區”升級到同等地位。在虎撲搜索一個人名,最先映入眼簾的不是相關的帖子,而是這個人在各種維度上的“虎撲評分”。可見官方對這一功能的重視程度。

這也就不難理解,千奇百怪評分的本質,其實是圖文社區在內容產出形式受限的情況下,重新押寶的促活手段。“老活新整”的背后,雖是無可奈何的自救,但在這批用戶的身上依舊吃香。

打分,究竟有什么不為人知的魔力呢?

萬物皆可打分

一開始,虎撲的評分功能還處于正常人能理解的范疇里。彼時也沒有單獨拎出來,成為在主界面中可以直接進入的功能分區。

作為以體育內容為主的社區,虎撲一直以來都會在各種體育賽事結束后發布“賽后帖”,供用戶在比賽結束后迅速獲悉戰報以及數據統計,同時發表評論。而“評分”功能一開始正是在“賽后帖”當中額外加入的一個小組件,讓用戶可以給本場選手、教練、裁判等人員打分,并在打分的同時發表簡短的評價。

這個功能的加入無疑豐富了賽后討論的維度,每個選手的表現可以被單拎成一個話題來討論,尤其是在有明星選手參與的比賽中,他們的個人表現有時比賽事結果更讓用戶有討論興致。

對于體育之外的內容,虎撲很早就有了給明星打“喜愛值”的功能,只不過這一功能一直沒有形成統一界面,打分不便,往往也只以一些階段性榜單的形式對外公開。

這一功能目前已經在虎撲不可見,取而代之的是明星們在各自的影視作品中的角色或者各自的音樂作品的評分。這樣的評分體系很大程度上在和豆瓣的傳統評分體系看齊——打分五星制,評分呈現為十分制,以作品為對象打分。

但慢慢地,當“評分”功能開始真正泛化之后,畫風就逐漸變得奇怪了起來。比如,在“評分”板塊的一些專題中,會將同一IP下的不同影視作品橫向比較打分,甚至二次元和三次元角色都會被放在一起打分。而打分的傾向也和歷年的虎撲女神大賽的傾向一樣,“厚古薄今”是最常見的規律。

賽事的賽后評分也逐漸變成粉黑爭奪的戰場,成為能向站外輸出的內容。每次比賽結束的第一時間,在B站、抖音等平臺,都會出現搬運虎撲賽后打分結果的視頻,以供非虎撲用戶“獵奇”使用。

對個人表現的評價難免主觀,一些人氣更高、風評更好的選手,總是容易收獲更高的評價。如果其所在的隊伍失利,便容易出現“輸的隊某位隊員打分比贏的隊更高”的情況,“X隊輸了,XX沒輸”成為粉黑大戰中用以嘲諷的絕佳素材。

更多的內容分類加入到評分隊伍當中。除了體育、娛樂內容外,虎撲本身有非常多的內容專區,如歷史、數碼、汽車、二次元等等。但這些專區日常的活躍度非常有限,無法呈現出短視頻社區中百花齊放的狀態,反倒有些類似貼吧的狀態——看似選擇都有,實際無人問津。

評分功能在統一板塊中的出現,能大大強化這些冷門分區的活躍度,加大其中的話題被討論的可能。比如“歷史人物系列”,虎撲將每個朝代的皇帝拉出來進行評分,極大地滿足了歷史“懂哥”們想秀理解的心理。每個皇帝的評分人數都在四位數,和“NBA歷年常規賽MVP”的評分人數不相上下。

慢慢地,打分的對象被無限泛化,甚至不需要具體的作品或者人。在“徐靜雨大戰柯凡”這樣的網紅事件里,評分體系自然也不能缺席。不僅能給事件的兩位當事人打分,徐靜雨穿的球衣,說過的某句垃圾話,也成為打分的對象。

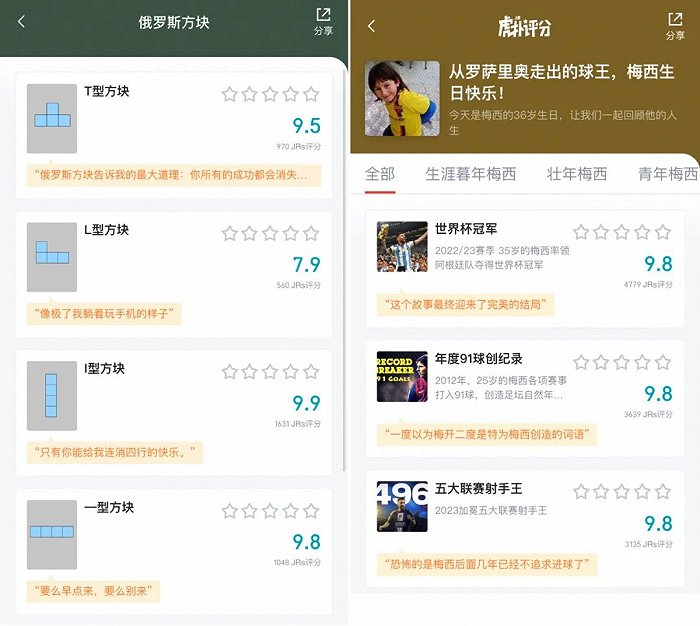

在經典游戲《俄羅斯方塊》里,不同形狀的方塊也可以被打分;在電視劇《征服》里,那個“保熟”的瓜也可以被打分;每一天“歷史上的今天”發生過的事,也都能被拿來打分;梅西過生日,他的人生的每個節點也可以拿來被打分......

總結,只有你想不到的,沒有虎撲不能拿來打分的。

老活新整

打分不是虎撲首次發現的富礦,在圖文剛剛興起的互聯網時代,打分就是流量密碼。

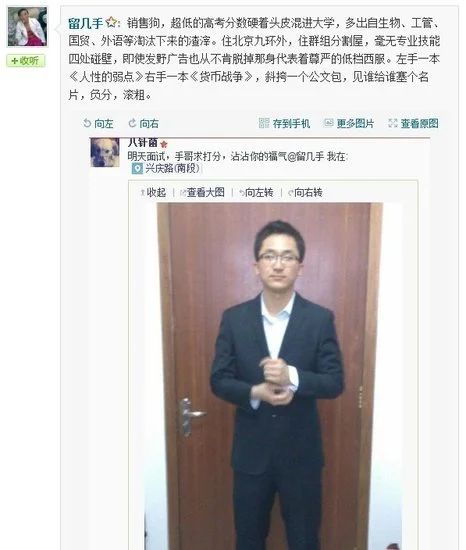

比如微博古早網紅“留幾手”,當年靠的就是給別人照片打分并銳評而出圈的。大部分時候,“留幾手”會給出零分或負分,且評價也非常毒舌。在早期的圖文社區中,單靠文字或者段子就能出圈的網紅不在少數,今天已經幾乎不太可能。

虎撲早期內容生態中,也有類似的“打分情結”。在虎撲步行街,一度十分流行發女生照片讓JR打分。連高圓圓也只能拿到8分的苛刻標準下,大部分路人中的美女能獲6分已是“殊榮”,由此也衍生出了“街6無感”的名梗(意為“在步行街能拿6分但我對她沒有感覺”)。

但到了現在,步行街的造梗能力在極速下滑,類似“高鐵很晃”“我沒上過學”等等能被站內用戶一直流傳的名帖或金句,出現的頻率越來越低。而當一個社區失去造梗能力,就是其失去活力的一個顯著特征。

于是,虎撲“老活新整”,本質上是希望調動用戶參與討論的積極性,從而達到社區促活的目的。

通過“評分”的方式,給萬事萬物形成一個可視化、可量化的評判體系,這種思維模式本身當然是荒謬的,因為顯然不是任何事物都能被量化。但它的優勢在于,不論是理解門檻還是參與門檻都拉得非常低。

在新一代互聯網人習慣了被推薦算法投喂的形勢下,形成確定性的、體系化的表達,似乎正在變得越來越困難。多數人更傾向于扮演點贊者或分享者的角色。

但如果一個圖文社區中的用戶都只想觀看而不表達,那必然會慢慢無物可看。而“評分”是一種極度簡化后的評論形式,你可以在打分的同時兼帶著抖兩句機靈,被點贊的概率不低。

想不出抖機靈的評論可以不評論只打分,起碼能成為參與話題討論的一分子;“評分”本身自帶的比較屬性,也更能勾起人們主動參與表達的欲望——讓自己更認可的事物不能比別人更低分,讓自己不認可的事物不能比別人更高分。

在圖文社區們失去“留幾手”的時代里,它們希望讓每一位用戶成為低配“留幾手”,從而拼湊出一個像樣的內容生態。

虎撲想建立“男人的豆瓣”?

除了促活,評分體系的架設某種程度上也是試圖重建權威的過程。虎撲創始人程杭曾經有過一個廣為流傳的金句,也是虎撲一直以來奉行的運作理念——男人喜歡和男人在一起。“評分”恰恰是一個給“在一起的男人們”達成價值認同,重構互聯網男性審美話語權的窗口。

在體育內容領域,虎撲最早就是以海外一手翻譯資訊、專業體育KOL來吸引第一批用戶的,因此其話語權毋庸置疑。而破圈是每一個社區必經的道路,就像B站不能永遠只有二次元一樣,虎撲也不能永遠只有籃球,所以它開始圍繞男性用戶的興趣向外破圈。

在泛體育內容中,由于主流受眾就是男性,建構權威是一個簡單的過程。比如虎撲電競,作為社區發展的時間并不長,但由于較少受到飯圈控評影響,主打一個“真實”,因此虎撲的賽后評價才會被不斷搬運到站外,某種程度上也是話語權強勢的體現。

但走到體育內容之外,尤其是娛樂圈這種,一直以來雖然男性用戶也消費但大多時候話語權總掌握在女性用戶手中的領域時,虎撲需要開辟新的討論場域。

程杭曾經在2020年對外表達過虎撲發力影視內容的原因,“目前主流的發聲渠道還是偏女性化,比如微博、小紅書等等,很多直男的表達欲其實是有所被壓抑的,他沒有渠道去很好的表達自己的觀點。”

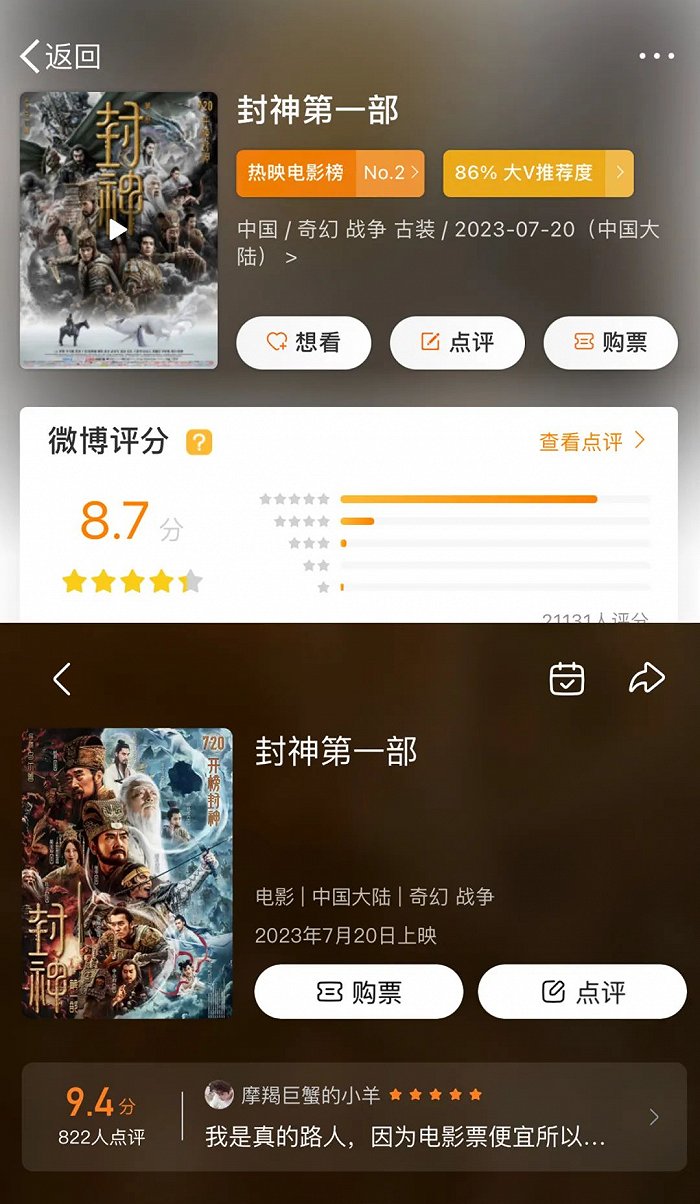

只是表達觀點當然沒法形成統一的輸出,而建立一套像豆瓣一樣的評分體系,才更能體現出“男性普遍的選擇”。事實上,給影視作品搭建專門的評分系統,是除了豆瓣貓淘這種傳統平臺之外,很多內容社區都在努力做的事,比如B站、微博等。它們都希望自建的評分體系能展現出更符合自己社區用戶口味的口碑,同時也便于影視作品在站內的營銷。

只不過,這些社區雖然都有各自的用戶特征,但均沒有虎撲的用戶標簽這么突出。虎撲的男性用戶屬性之強多年不變,對于影視從業者來說,即便不考慮虎撲營銷,但如果想從市場調研的角度了解中國男性到底喜歡怎樣的影視作品,虎撲評分還是具備不小的參考價值。

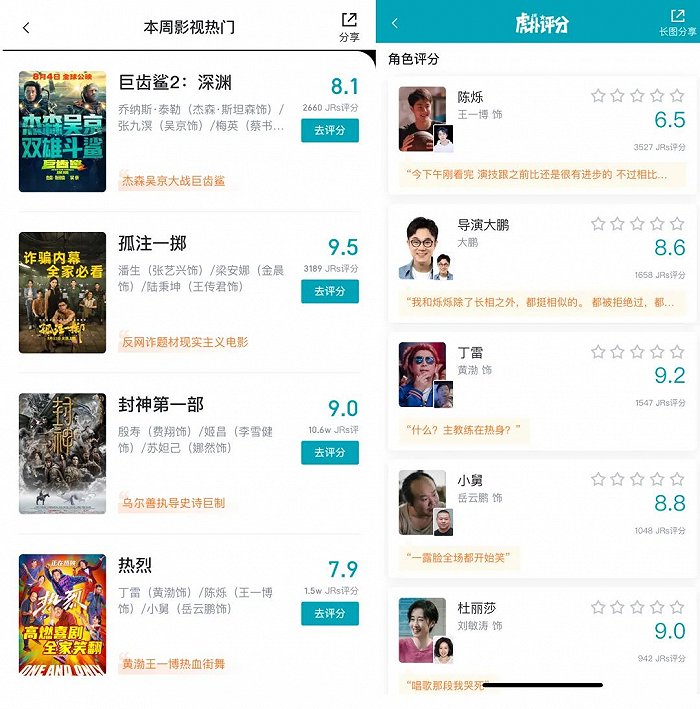

以最近上映的影片為例,在豆瓣5.7分的《巨齒鯊2:深淵》在虎撲能夠收獲8.1分,甚至超過了豆瓣7.2分的《熱烈》。而《熱烈》評分因何而低,在點進角色評分界面后也基本一目了然。

在虎撲之外,當然沒有多少人會把這些“評分”當作權威,但它的確提供了一個觀察國內部分男性用戶的切口。作為消費群體之一,如果審美與觀點總是被淹沒,也不利于行業的長期發展。

自從女神大賽逐漸沒落之后,虎撲能給站外輸送的“獵奇”內容已經不多了,希望“評分”能接過整活的大旗,同時盡量少整點爛活。