文 | 新聲Pro 陸娜

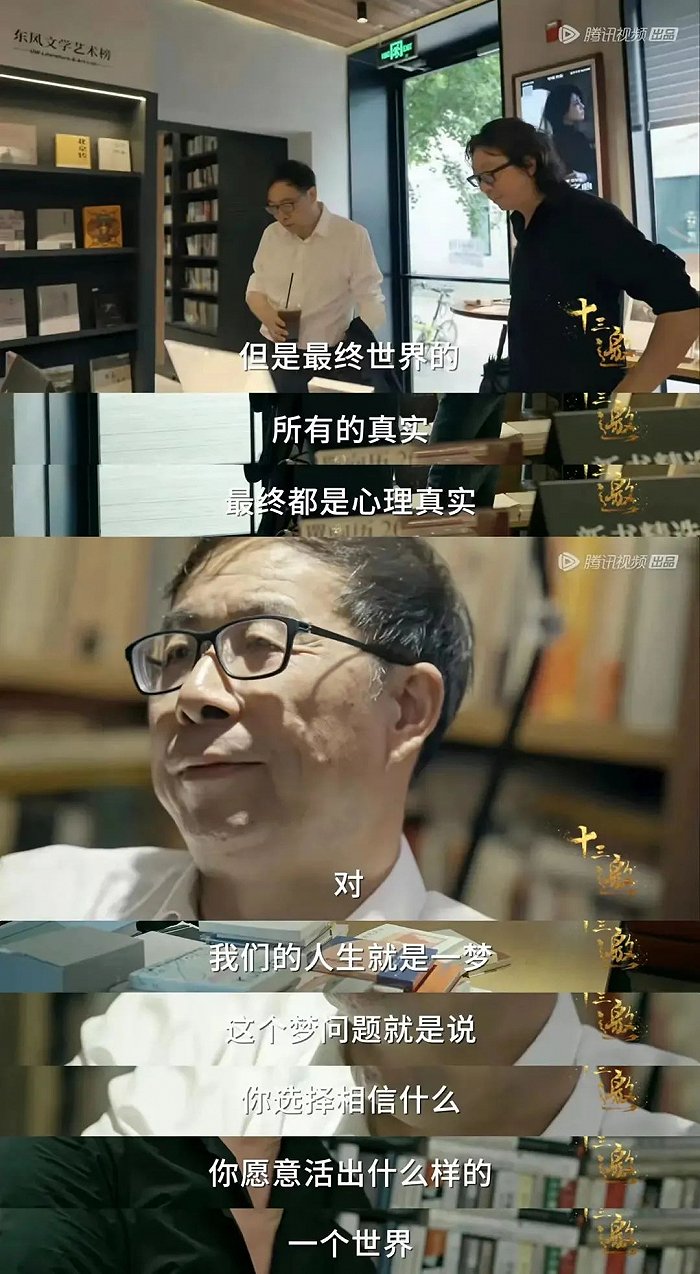

通常來說,做了多季的節目越到后期越難創新和維系口碑,但觀眾對《十三邀》的需求和喜愛卻穩步上升。正在更新的第七季更是收獲了該系列的豆瓣最高評分,9.5分。

作為騰訊視頻重點打造的智識文化品牌,《十三邀》第七季在運營、市場傳播和商業表現上都取得了不錯的成效。無論是出于對長線IP制作運營的觀察,還是對文化訪談類節目這一市場稀缺品類的研究,《十三邀》都是值得拆解的對象。

《十三邀》啟動之初定位為「許知遠的視頻專欄」,他天然的好奇是節目選擇嘉賓的首要標準。許知遠的個人特質決定了他所關注的話題、觀察世界的方式,也使得節目以一種私人化,且極具辨識度的視角展開。

其制作團隊有著相似的現實困惑和探索世界的欲望,「本身并沒有去迎合和揣摩觀眾心理,在做自己的過程中慢慢受到了大家的認可和欣賞」。這也形成了《十三邀》此前相對固定的受眾類型,他們期待思想的碰撞,言語的交鋒。

節目的立意至今未曾改變,它依然以內部的原發好奇為動機,關注著個體與時代的關系,關注嘉賓們成為如今樣貌的動力,以及通往未來的想象。許知遠曾經說,「你在關照這些人的命運時,他會給你一個看待自身的維度。」

隨著外部世界的變化和許知遠自身的持續成長,節目也在不斷打開對當下的理解。制作團隊前期更多伴隨式地呈現了許知遠不同時期的觀念和思考,節目文案也從「帶著偏見出發」調整到「觀念固然重要,行動才是靈魂」。

疫情的出現是一個巨大而顯性的變量,迫使所有人在變得隔絕的世界之中學習自處,同時渴望回歸真實的連接和親密的接觸。

那一時期,許知遠意識到,「親密帶來勇敢,因為感到彼此支撐。」第五季節目開始,《十三邀》更多地進入個體的生活。比如許知遠清晨四點半在橫店做群演,體驗式地參與訪談對象生活的某個階段。

史學家許倬云、出版家鍾叔河等嘉賓的出現,則在此之上提供了一些更為開闊的精神內容。他們是穿越了時間的智者,生命中布滿時代的氣候印記,在風雨飄搖的當下,提供了一種篤定和安寧,讓我們恢復氣力「向內走,安頓自己」。他們的談話不僅進一步確立了節目的影響力,也讓《十三邀》超越一檔節目,成為對現實有真實啟發和助益的心靈指南。

整個社會心態和內容審美的變化,讓文化訪談類節目的價值終于在大眾層面凸顯,而《十三邀》通過自身的稀缺性帶來了穿越周期的價值。

行至第七季,出品人李倫找到徐嬋娟做制片人,希望節目帶來制作上的新視角。徐嬋娟此前制作過《禿然發生》《口罩獵人》《僅三天可見》等節目,和前制片人朱凌卿都曾經是李倫在央視時期的實習生。

徐嬋娟希望用自己的方式呈現許知遠本身也存在的感性一面,并通過一些他舒適圈外的嘉賓,一些話語之外的具體行動,打開新的面向。

《十三邀》第七季開篇,許知遠在探訪蔡皋構建的「桃花源」中感知到了區別于觀念的新鮮維度,第一次表現出被生活的細節和經驗折服。

作為對照的是,上一季節目中同樣是觀察自然,畫家何多苓告訴他,「花和樹的生長是有韻律的」。而許知遠坦言,「我恰恰是一個對生活細節不那么強烈的人,我需要歷史意義下的生活細節」。

變化在第七季中遞進式地呈現。觀眾隨之看到了許知遠和蔡皋去鄉下勞作、和陳曉卿逛早市、和徐京坤航海、和王笛在茶館的觀察……他也不由感慨道,「詞語引發詞語,感受激發感受,行為激發行為。越具體的事物,越可能幫助你。」

值得一提的是,對具體生活的關注和行動,走出節目,在現實中由制作者們率先做出了回應。包括許知遠在內,節目的好幾位主創都開始了自由搏擊的學習,在做完綜合格斗運動員李景亮那期節目之后。

這是在以往很難看見的嘉賓選擇和職業類型,用許知遠自己的話形容,「完全是另一種人生」。在節目中第一次面對搏擊賽事的沖突和殘酷時,他甚至極度不適。隨著節目制作的推進,深入了解這項運動的魅力后,所有人紛紛被感染。

節目還通過天文學家張雙南、心理學家彭凱平等人則帶來了全新的學科視角,讓觀眾從日常的瑣碎和糾結中脫身,將視野擴展至無垠的外太空和內心宇宙,重新理解萬物的尺度。

類似嘗試也讓《十三邀》在它的核心受眾之外,產生新的影響,給節目帶來了持續走高的口碑。

在徐嬋娟眼中,《十三邀》像是一個在持續進化的生命體。底層是貫穿其中的主角許知遠,以及他自身的發展變化,同時制作團隊也在每一期節目里投入了真誠的情感和真實的追問動機。

具有當下性的選題則是和觀眾建立連接的通道,也是團隊認為媒體產品應該具備的公共表達。這要求團隊要始終保持好奇心,并持續進步。

我們則好奇他們如何切中當下的重要議題和時代情緒,并做出回應?如何為目標用戶提供持續感,并穩定地擴大受眾?如何從呈現嘉賓的桃花源到成為當下觀眾的心靈棲息地?

以下是《新聲Pro》(微信公眾號ID:xinsheng-pro)和《十三邀》第七季制片人徐嬋娟,及第七季監制、騰訊視頻尤里卡工作室負責人侯振海的部分訪談整理:

1、釋放言語之外的情節

新聲Pro:這一季更加關注具體和經驗,轉向來自于什么?

徐嬋娟:新一季節目制作之初是去年疫情最嚴重的時候,我們都經歷了長時間的封控,很多人的心理狀態實際上也處于臨界點,內心很有沖動去到外界觸摸很多東西,做節目說白了有點像自救。

那個狀態下也不缺乏言語上的交流,因為所有的東西幾乎都改為線上了。我們就想莫不如走出去感知一下,重新喚起身體的某種記憶,視覺的某種感受,人與人之間交流最親近的感覺。

對我自身而言,做《十三邀》可能帶著以前做紀實影像的一些慣性和看待世界的方式。在這個過程之中,我會把話語之外的一些情節釋放出來,和節目之前的呈現上就會有一種不同的表達方式,也是對素材取舍的不同。

侯振海:節目做到第七季,我們也主動求變。《十三邀》真正奠定整體風格、帶來廣泛認知和認可,應該是從第三、四季開始。緊接著三年疫情,整個社會心態、對于內容的審美,都在發生變化,無論從創作角度、產品角度,我們也希望有一些調整。

新聲Pro:這一季嘉賓選擇上的面向更豐富了,前期策劃時有哪些選擇標準,會從哪些維度判斷是否適合?

徐嬋娟:節目一直是隨著許老師的好奇、他想交流和探訪的人去尋找嘉賓的,我們就想能不能再打開一點,讓他去見一些沒有在他世界里出現過的人、職業、行業。看截然不同的兩個世界會碰撞什么,能否給到他新的刺激。他也很尊重整個創制的團體,愿意去嘗試。

新聲Pro:許知遠天然的好奇是節目啟動之初選擇嘉賓的首要標準,這一點的比重在當下發生了哪些變化?

徐嬋娟:依然非常核心。如果沒有這個,我們可能就會走向拍紀錄片,或做人物專題的方式,呈現的純粹是長時間紀錄下的人物狀態和導演的認識。

正因為許老師帶著個人色彩介入到嘉賓里面,讓節目有了難以忽視和磨滅的氣質。剛好到我來做的階段,他自身也發生了一些變化。

新聲Pro:可能之前節目有相對固定的受眾類型,更多期待話語之間的交鋒、思想上的碰撞,現在你們在這個穩定的類型之上提供了一些更開闊的東西。怎么去找到這種表達?

徐嬋娟:我自己覺得《十三邀》一直做的還挺私人的。從骨子里它的邏輯有點反過來,沒有說市場上缺一個這樣的內容,我們要針對這類群體精準地做節目。

而是說有這樣一幫人,和許知遠志同道合,對現實也有困惑,想去探索世界和交流,在這個基礎上他們把個人的感觸用影像的表達方式傳遞出去。

所以我們的策劃會、嘉賓選擇,并沒有太多的顧忌和判斷,更多是看我們當下對這個人是否有真正的好奇,能否幫我們去解答一些問題,人物本身有哪些魅力和特點讓我們折服、欽佩。

新聲Pro:選定嘉賓前后通常要做哪些準備?

徐嬋娟:整體都是從龐雜到清晰的。第一步肯定是全面地了解嘉賓過去的點滴,生平著作、人物特征個性。

開策劃會的時候會和許老師一起討論想和嘉賓聊什么,除了以往的故事之外,還有什么被忽視的細節,再一起篩選出想要的一些方向。

因為片子拍攝最后要落到具體的場景里,拍攝地點、聊天環境、一塊能做什么,這三個向度確認清晰,就可以出發了。

新聲Pro:會細致到什么程度?比如團隊淘到了韓紅的舊筆記,從節目呈現上看,確實打開了她的狀態和信任,前期怎么判斷這個是重要的?

徐嬋娟:我們每和一位嘉賓展開交流,都希望能給到他們一些帶著誠意的禮物。

有些東西會幫助他們回到當年的那一段歷史時光里,也能開啟一些話題的探討。就像韓紅說它們「散落在人間」,意外出現后也勾連起了她歌唱生涯初期的記憶。

新聲Pro:前期準備通常需要多久?

徐嬋娟:這個就不定了,我們也是邊做邊播的。比如蔡皋老師,從上一季就在我們的人選里了。

侯振海:本身許老師還是在出版界,人物之間就有一些關聯。上一季做鍾叔河老先生去到湖南的時候,大家又討論到她。

節目也要增加女性嘉賓,就會想到底哪些人可以進入我們的視野。那個時候可能大家就開始準備資料了。

2、呈現當下的真實困惑

新聲Pro:議題方面的選擇維度主要是什么,你們的好奇通常來自于什么?

徐嬋娟:當下性是一個很重要的標準。

比如王笛老師那一期,就是我們越來越感受到個體不能夠左右大的動蕩,我們需要自我救贖和開解,尋找新的方向,不然就是躺平、虛無、頹。茶館中的「不變」提供了一個坐標。

再比如當下越來越二元對立,網絡上戾氣很重。我們就找到最早翻譯《正義論》的學者何懷宏,和他探討什么是正義,如何面對嘈雜的輿論環境。他多年來一直在研究這些問題,會怎么詮釋當下的現象。

訪問時有一個段落,他說完后現場集體沉默,有一種毛孔炸開的感覺。他聊的問題非常宏大,可能是人類的命運,但其實又非常具體,都是在幫我們理解當下的處境。

新聲Pro:張雙南教授那期也是,聊的是宇宙的問題,但給我們提供了一個更開闊的視角去看現在的生活。

徐嬋娟:我們容易在一些細節和小事上糾結,又用非常極端的方式討論它。跳開來看那些宏大的議題可能比任何一個時代都離我們的處境更近。這都是我們內心的困惑,想去找一位智者探尋。

新聲Pro:整體的選題思路既延續了之前思想性的討論,也有更加具體和行動的回應。

徐嬋娟:我們會根據實際的觀察走訪做出調整。

比如蔡皋那期的出發點最初是因為有段時間社會上對教材的爭議很大,我們就在想那畫得好的教材在哪?誰畫過?帶著這些疑問搜集資料時發現了蔡奶奶這樣一個人。

她給湖南教材畫過封面,作品也被納入過日本的國民教材,她還是兒童繪本最高獎布拉迪斯拉發「金蘋果獎」的首位中國獲得者。聯系到她后,我們先去做了一些前采,卻被她的家震驚了。

她家中的陳設、天臺的植物園、樓下種的那些藤蔓,和她的繪本一樣觸動我們。這個小世界甚至超越了對教材的研究,更具象地呈現出來她對兒童真切的關心,對美的理解。

更關鍵的一點是在她這個年紀依然能保持如此的童真去生活,并通過她的筆觸描繪出來。你會發現她從學畫畫那天起,日常就被她用手賬的方式記錄了下來。

在當時如此消沉和灰暗的疫情背景下,你會發現還有人在用這種生活方式去面對。她也會告訴你,畫家有畫家的方式,鞋匠也有鞋匠的方式。

新聲Pro:給你們帶來了一個全新的視角。

徐嬋娟:對,早期的切入點和最后呈現出來的片子有偏差,是因為這個人本身更廣闊的部分把你打開了,讓人深受觸動。

她的畫里有下雨時候一滴水落下,水暈是一層層暈轉開的觀察,多少人有時間有心境去感知?

在那一期里,我們保留了許老師坐在院子里聽風聲、鳥鳴。一般剪輯按照節奏會去掉這些部分,但我們反而拉長了,就是想通過影像讓觀眾感知到她的世界是如何感受這些細微之處的。

這也是對觀看心理的一個挑戰,因為違背他們日常接受信息的方式。但我們很明確這些東西不是急著要填滿的,而是邀請大家一起進入到這個意境中。

再回頭想,她也是40多歲才開始正式繪畫,之前也吃過很多苦,但我們不想用那種過來人的方式和故事,告訴觀眾曾經比你更苦的人是怎樣的,還是想呈現她的童真、樂觀,不管在什么樣的情境之下,依然把生活照顧得很好。

新聲Pro:蔡皋那集也是第七季開篇,你們放出了團隊內部的一些階段性思考,呈現了許知遠的「受困感」。為什么?

徐嬋娟:這是我和許老師第一次接觸,可能沒有以往的慣性或者負擔,見到他第一眼后更多是感受他是一個什么樣的人。他也很真實,喜怒哀樂也比較完整地呈現在我面前。

這個東西對我來說是有觸動的。他作為我片子里的一個核心人物,除了跟嘉賓的思想碰撞之外,情緒的部分也會比較自然地就進入到我理解這個節目的一種視野。他的受困感和表達在我心里也能夠激發共鳴。

新聲Pro:和剛才說的那個大背景,現在的時間節點,是相關的。

徐嬋娟:《十三邀》永遠都是在現實大背景之下的,我們面臨的危機也好,挑戰也好,投射在內心的共鳴是一樣的。尋求答案的過程中哪些東西刺激到我們了,也會努力和觀眾建立起橋梁一起共振,這樣片子才是有效的。

不管前采后采,我們都會針對彼此的困惑去交流,再共同出發展開一趟旅程。很多時候從我們提出一個人的名字,討論為什么想做的時候,這個故事已經就開啟了。再到踏進被訪者家門,采訪完交流還想去哪里詮釋一些新的感觸,都是故事的一部分。

新聲Pro:這也體現在了這一季剪輯思路的變化,不止于訪談這條邏輯線,而拎出四條線交叉推進。具體怎么調整、把控節奏?

徐嬋娟:對我來講,這是依托于許老師行為構成的節目,當故事開始時,他的反應、行為,交流過程中的思想變化,一定是我們觀察中很重要的一條線。

同時嘉賓也是一條人物線,包含著他的性格、過往經歷、當下關照的話題。導演作為一個見證故事和交流發生的旁觀者,他的理解也是一條線,牽扯到后期怎么去架構成片。最后還有一條共情的線,是我代入觀眾視角,去想如何讓更多人共情,如何激發他們心里同樣的感觸。

這四條線會在過程中不斷地切換。

像李景亮這一期很清晰,他和他的團隊不斷遭遇著各種各樣外界的壓力和挑戰。許老師是一個陌生世界里的闖入者,他從不面對到面對,再到識別這樣一種運動背后的魅力,甚至最后也開始練拳了。這是一個非常戲劇性的一個轉變。

片子里一直有一個幽靈女聲音,是我在對他的一些反應即時發問。比如開頭我就會問他轉化是怎么樣產生的?由此引出整個故事關于面對的主題。

3、持續進化的生命體

新聲Pro:團隊內部的分工和流程是怎樣的?

徐嬋娟:《十三邀》的片子基本上還是導演負責制,我在這個過程是他們配合得更密切的人。

導演在前期會完成資料的搜集梳理,產生自己的觀點輸出,再和許老師還有我們一起碰撞討論。之后會出拍攝方案,拍完后我們會一起看素材,交流片子的方向,以及更細節的落地制作的一些問題。

最后我們會探討出一個主題,在主題下去理解所有我們拍攝到的東西,并不是主題先行的。

新聲Pro:幾季以來,你們都怎么去找到合適的導演?

侯振海:首先我們在這個行業時間非常長了,能做這類型內容的我們也都比較熟識,大部分都是之前就合作過。這個節目也做了很長時間,來來回回從第一季到現在有幾十位導演參與過這個項目,然后有固定合作的總導演和制作團隊。具體就是看當季總體的團隊狀況和導演時間。

徐嬋娟:導演興趣也是我們會首要考慮的維度。比如李景亮這一期的導演東東本身就對綜合格斗很感興趣,也知道所有規則和幕后故事,那肯定就比一個小白更適合。

因為許老師已經是這個世界之外的人了,你再找一個完全陌生的主創,就感受不到這種反差。

再比如之前擅長紀實的導演葉子,也想有一些突破,做一期關于學者的理性討論,我們也會一起交流。

新聲Pro:團隊人員構成相對穩定,讓大家能持續在這里工作的核心原因是什么,成長和獲得感會在哪些環節體現?

侯振海:做媒體的傳統就是原來所謂的「同仁辦報」,內部都有習慣的對于問題的看法、認知、呈現方式和價值表達。

基于大家是志同道合的一群人,所以能夠走得比較遠。包括從紀實影像的這種手段和技術上來說,風格也比較一致。

可能對于創作者來說,每做出一個作品,而且還能夠獲得比較好的外界反饋,就是挺好的激勵。從整個行業來說,項目運作層面能穩定地保證品質,經營上持續有資源投入,也很難得。

隨著團隊逐漸成熟,每個人的工作更熟練,內部分工也更加清晰。比如一個客戶需求或者嘉賓的具體要求來了,我就會判斷是否有必要傳導給制片人和導演,傳導到多大程度,有多少需要在我這個環節解決掉。

大家面臨不同的壓力時感受和反饋是不一樣的,很多邊界性的工作,就需要互相承擔和支撐。

新聲Pro:怎么對客戶和潛在客戶闡述《十三邀》為什么值得贊助?

侯振海:節目處于不同成熟度和周期時,商業經營售賣方式是不一樣的。

最開始的時候也很艱難,你可以看到廣告客戶有一些更迭。比如前三季都是不同的廣告方,之后就是比較穩定的兩個汽車客戶,一次投幾季。這有一個品牌成長和品牌認知度在市場上價值認定的問題。除了節目本身,也包括許老師個人IP的影響力。

還有就是看市場上有沒有同類題材和同等體量的內容。在這樣一個背景之下,我們去和廣告主溝通。每個品牌在這一季想傳達的信息和方向也會不一樣,我們再看是否能匹配需求。

以及整體的行業狀況到底怎么樣,對于一個商業型的內容也非常關鍵。如果行業沒有錢來做這件事了,那節目也會很困難。

新聲Pro:除了廣告收入外,是否考慮進一步發掘節目IP價值?

侯振海:我覺得對于一個節目而言,如果讓它生存和往下持續,還是要先看到它大的商業可能性在哪里,先滿足這個。所謂多種經營和新的收入方式肯定也在探索。

但我們本身作為一個內容創作團隊,主業還是在于創作本身,不是把它當成一個產品在做。商業是節目基本存在和發展的一個前提和條件。平臺角度也有商務和銷售體系會做溝通和支持。

總體上來說內容和經營它還是兩件事。

新聲Pro:市場上成功的訪談類節目很少,團隊內部有復盤《十三邀》的成功要素嗎,節目做好了什么?

侯振海:本身這個類型有自身的難度。再就是李倫老師也提過好幾次的,不論什么類型都要找到內容展示的獨特性,再去實現它的表達。

《十三邀》底層是找到了許老師這樣一個獨特的人物,這就和我們日常拍紀錄片形成了識別度,也有了稀缺感。我們的選題也不是從某個比較泛的角度切入,而是很有當下感。

徐嬋娟:我覺得它有點像生命體,是一個不斷生長的東西,不是一個冷冷的節目的概念。就像景亮那一期,許老師還提到了徐京坤,京坤那一期他又提到了前一季的一些感觸。整體是非常完整的一個有組織感的內容。

侯振海:節目是在講一個大的故事,它被生產出來之后,也有了自己的生命。包括許知遠、導演、制片人在這個時代當下應該做一個什么樣的反應?我們應該關注什么?一直是一個活的狀態。

有時候我們可能拍了也先不播,比如101那期,我們隔了三年才把這個話題再激活,就是想識別當下社會大家的興趣和變化。

新聲Pro:再拆解一下生命體這個關鍵詞,做到這樣對團隊每個人的要求是什么?很多創作者或者做多季的項目都有這種愿景,能否實現之間的差異是什么造成的?

徐嬋娟:我覺得最根本的還是人,它不是一個從節目來講功能性的轉變。

首先是許知遠對世界的好奇能否一直延續,加上他本身的經歷、閱歷,以及認識世界、跟人交流的方式是否在不斷變化。他個人生命的變化與轉折,是我們所謂這個生命體的一條核心內容。

從制作團隊來講,就是能否在每一期節目里投入我們真誠的情感和真實的動機。隨著節目更新我們也會有成長和新的困惑,我們帶著這些變化去到新的一段人生旅途中,就是在讓這個生命體延續。

恰巧我們有幸能夠借由客戶和平臺去完成這種記錄,同時把它展現給公眾。

新聲Pro:怎么去找到持續的熱情和好奇?

徐嬋娟:我覺得這個工作還挺滋養人的,因為它會帶來挺大的認知提升。

除了前期瑣碎繁雜的準備之外,到了后期基本就是導演和制片人在重新建構素材,那我們就需要反復地逐字逐句去看這場談話。尋找邏輯主題和方向的過程中,可能會有更加深入的理解。

這不是今天這活干完掙了多少錢的反饋,而是一種潛移默化的影響,我說不上來影響具體有多大,但如果你尋求的是一種精神滋養和心靈體驗的話,確實能收獲很多。

拍攝完我們和許老師一起喝酒,他就說一定要把這個節目做到老。這也說明未來人生對這件事有期待,它就超出了一個通常項目的意義。