文|覽富財經

近日,據業內人士透露,又一科技巨頭三星電子開始制定進軍機器人市場的戰略,此舉針對的是特斯拉、谷歌和微軟正在開發的由人工智能驅動的人形機器人領域。為此,三星還推遲了用于醫療保健的可穿戴機器人的上線。

據高盛預測,在技術得到革命性突破的理想情況下,人形機器人2025-2035年銷量CAGR可達94%,2035年市場規模達1540億美元。人形機器人有望成為繼智能駕駛電動車后又一AI落地場景藍海,產業鏈各環節有望迎來高速發展機遇。

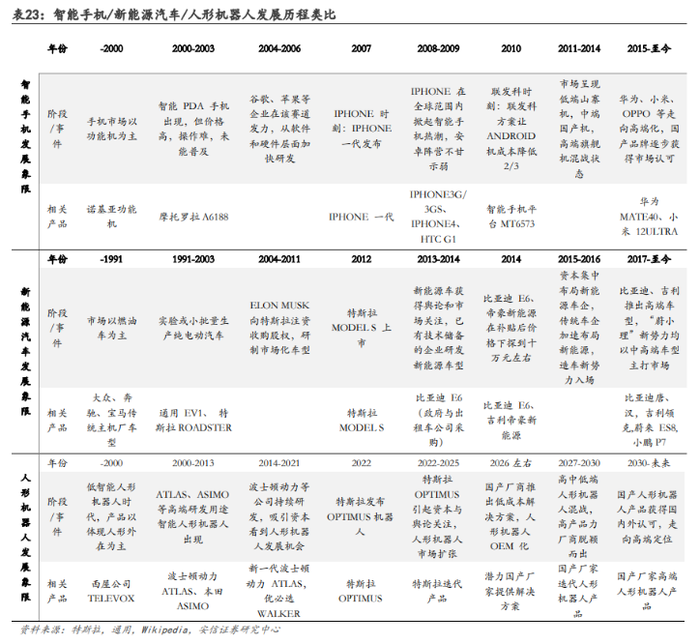

迎接“IPhone時刻”

2007年1月9日,喬布斯正式發布人類史上第一部真正智能化的iPhone,為人類智能手機打開了新篇章,并加速了移動互聯網時代的到來。“iPhone時刻”,也被用以表示一項創新科技對人類帶來的革命性影響。

人形機器人是具有與人類似的身體結構和運動方式(雙足行走、雙手協作等)的智能機器人。

目前人形機器人并沒有普遍定義。根據專業書籍《Humanoid Robots》的歸納,人形機器人應當能“在人工作和居住的環境工作,操作為人設計的工具和設備,與人交流”。

相比于傳統機器人,人形機器人的核心突破在于人機交互,即能夠聽懂人的語言指令并進行分析推斷以及決策執行。這個過程涉及仿生感知認知技術、生機電融全技術、人工智能技術、大數據云計算技術、視深導航技術等各領域的尖端技術。

今年以來,AI大模型的爆發,為人形機器人帶來了關鍵的契機。AI大模型以及后續的多模態,可以從語音、視覺感知、決策、控制等多方面為機器人更好進行學習訓練和進化,極大推動研發進程。

與此同時,政策面的強力支持,以及制造成本持續降低,將會大大拓展人形機器人的應用場景。

根據北京市人民政府辦公廳印發的《北京市機器人產業創新發展行動方案(2023—2025年)》,其中提出:加緊布局人形機器人,對標國際領先人形機器人產品,支持企業和高校院所開展人形機器人整機產品、關鍵零部件攻關和工程化;以3C電子制造、新能源汽車生產、安防應急等典型場景應用示范為牽引,通過“揭榜掛帥”等方式支持產業鏈上下游企業聯合開展產品攻關和產線建設,加速全產業鏈自主化進程。

可以說,人形機器人的“iPhone時刻”,正在一步步逼近。

重磅玩家入局

特斯拉等重磅玩家的入局,使得人形機器人賽道從曇花一現逐漸變成產業趨勢。投資機構看好特斯拉做成人形機器人的原因有三:

一是迭代速度與進展可期。2021年特斯拉首次公布人形機器人項目計劃Tesla Bot(也稱為Optimus);時隔一年,特斯拉便在2022 AI DAY上展示了最新一代原型機,此次展示的機器人已經具備行走、搬運、識別物品、澆花等基本能力。

而在2023年5月的股東大會展示的新版本中,Tesla Bot還表現出了更強大的功能。未來,人形機器人可以使用FSD構建強大的視覺系統,通過攝像頭讓模型快速遷移,有望構建有史以來最大的人形機器人數據飛輪。

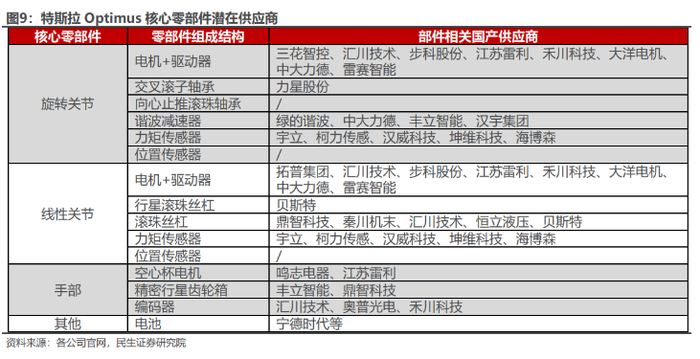

二是技術和供應鏈可復用和遷移。其中,未來人形機器人的視覺識別、場景構建等都采用了和汽車FSD相同的神經網絡學習技術;人形機器人零部件價值量占比高,可共用其成熟的汽車供應鏈。

三是降本效應可期。特斯拉規模化降本能力已在車端得到驗證,據測算特斯拉汽車銷量達37萬輛時開始盈利,同時從2017-2021年,單車固定成本、可變成本等持續下降,規模效應顯著。從決心上看,ASIMO單臺成本為250萬美元,而特斯拉人形機器人直接將目標價格控制在2萬美元。

根據Payscale數據,特斯拉工廠工人的平均時薪為23.75美元,每日工作8小時,假設25-26年人形機器人能滿足工廠作業需求,其每日工作20小時(其余時間為充電、維護),約2年便可回收投資成本,具備商業可行性。

馬斯克的目標是,未來十年特斯拉人形機規劃500萬臺產能。按量產后的2.5萬美元單價計算,未來3-5年市場空間超百億美元,十年后市場空間超千億美元。

在特斯拉的推進下,其他科技企業也快速跟進,國內代表性產品有小米的CyberOne、優必選的WalkerX等。

國內產業鏈可期

機器人常被各國視作衡量國家創新水平、產業能力的標志,人形機器人更被譽為機器人皇冠上的明珠。

機器人產業鏈主要分為上游核心零部件研發與生產、中游本體制造和系統集成,以及下游各行各業的具體應用等三方面。

其中,減速器、伺服電機、控制器等核心零部件是整個機器人產業的核心壁壘,也是產業鏈中成本占比、附加價值最高的部分。

控制器作為機器人的心臟,負責規劃機器人的運動方式。目前,ABB、KUKA、新松、新時達等國內外各大機器人廠商的控制器均為在通用的多軸運動控制器平臺基礎上進行自主研發。

伺服系統是機器人的動力系統,負責驅動機器人的運動,由伺服驅動器和伺服電機組成。國產伺服廠商在產品性能、尺寸等指標上正在努力趕超國際先進水平,同時國產品牌擁有更低的銷售價格,性價比優勢不斷凸顯。

減速器主要用于機器人各個關節,負責將伺服電機輸出的高速運轉動力轉化為低轉速、高轉矩的運動。因此人形機器人若要實現接近人體的活動自由度,則減速器用量將數量級增長。

我國減速器代表廠商有綠的諧波、雙環傳動、中大力德等;電機代表性廠商包括匯川技術、禾川科技、鳴志電器、江蘇雷利等。

正如比爾·蓋茨在1995年的《未來之路》所言,“我們總是高估了未來兩年的變化,卻總是低估了未來十年內的變革。但無論高估低估,我們都不能無所作為。”

誠然,今天的人形機器人離商業化落地還有相當長的一段路要走,但是市場依然需要保持謹慎的樂觀主義。只有當越來越多的企業沉下心來認真打磨技術與產品,才能越來越接近人形機器人的“IPhone時刻”。