界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

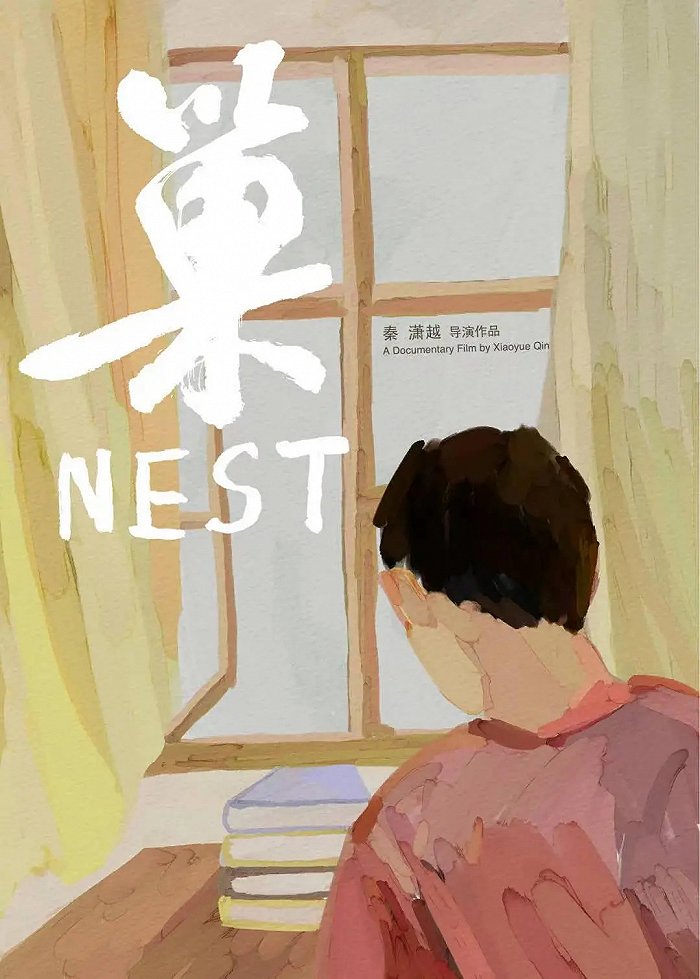

第17屆FIRST青年電影展昨晚在西寧閉幕,本屆主競賽共有13部劇情長片、5部紀錄長片入圍。最終,秦天導演的作品《但愿人長久》獲得最佳劇情長片,《漫漫長日》導演王子川當選最佳導演,《巢》獲得最佳紀錄片獎。

“家庭、婚姻生活、情感關系構成了大部分影片的核心敘事……個體表達在不斷受限的外部環境下,影片內外傳遞出某種關照現實的困頓。”本屆FIRST的評審寄語如此評價入圍的競賽作品們。作為國內為數不多的青年影展,FIRST的入圍片單在一定程度上展現了華語青年電影人們的創作生態:他們在關心什么?是冒犯還是固守?他們的困頓于何處?

01 故鄉主題:城市影像增多,方言成為“殺器”

《但愿人長久》的導演秦天在返場談里談到了他做導演前賣燒烤的經歷,“我開了燒烤店之后,才知道市場上你可以選到五十年、四十年或者三十年的凍肉,它們的價格都是什么樣的。”

秦天大學時讀經濟學,為了拍電影回到成都老家,干過游泳救生員、閃送、燒烤、網約車司機……他從這些經歷里吸收養料,并寫進一個個劇本里。這部電影是他導演的第一部長片,也是今年主競賽單元的FIRST最佳劇情長片。

《但愿人長久》描繪了三代女性群像。從四川縣城來到成都打拼的夏蟬在城市尋求棲身之地,試圖建造新的故鄉。秦天以遷徙與故土作為故事主線,升學擇校、城鄉差距、代際隔閡等社會問題交織其中,以車流和高樓呈現成都景觀,穿插著被拆遷的老房子、外婆做的葉兒耙、成都市井小巷等畫面。秦天希望在電影中探討城市化進程,及其帶來或主動或被動的遷徙。“2010年之后,我開始想,什么樣的人是更具有當代性的?從遷徙的角度來看,是女性,她們經歷過身份、地位與處境的劇變,所以我選擇了女性作為視點。”

在歷屆FIRST入圍片單中,故鄉是一個常見的主題。本屆許多作品都呈現了對于故土與身份的代際性認知,以及出走后再次凝視故土的復雜情緒,從家庭到校園,從鄉村到城市。

在《乘船而去》里,離鄉工作的子女回村照顧母親時,不斷發現母親的秘密,也逐漸失去與故鄉最后的連接;位于山東省南部的“蒼山”是一個已經消失了的地名,也是導演張帆的故鄉,他的首作《蒼山》講述的是逃避過往的小妹在上海做家政工,后來又重新回到故鄉蒼山的故事。

北方依舊蒼涼破敗,南方仍然曖昧潮濕,鄉鎮是最多創作者熱衷的場景,但城市影像也比以往更受關注。在采訪中,FIRST影展創始人宋文提到:“早期我們的作者電影比較聚焦在講鄉村生活、或者城中村的困境,到最近一個明顯的變化是,低成本的、關注城市人家庭關系、自身困境的作品越來越多。從2019年的《春江水暖》開始,后來又有了《雨打芭蕉》這些作品。”

故土關系外化的另一個體現是方言的運用。短片預審評委、影評人子戈說,“我看了七百多部短片,方言創作的有一百多部。”《軍軍》里的山西方言,《去馬廠》里河南人當著北京人說的普通話,背著北京人說的老家話,《但愿人長久》里“真正的成都人才不會說普通話”。當方言成為作者電影的一大殺器,創作者們需要持續思考的是,方言如何延宕影像意義,而不是淪為刻板景觀的輔助?怎樣避免方言簡化為身份符號的表達?當方言常與大量文學性表達夾雜時——如網友評論,十部文藝片九部要讀詩——如何避免文本語言威脅視聽,不使影像成為文本的圖解?

02 女性影像:私密是否有可能抵達公共

“我覺得整體來看就是表達的收縮,大多數電影都是朝向個體、家庭,其中帶有無奈感的和解。”在本屆FIRST關注女性影像的FIRST FRAME主題論壇中,學者戴錦華如此評價這次評選的感受。

今年FIRST參賽影片中,女性導演占比31%,是影展歷年最高的一年。本屆FIRST FRAME單元入圍的影片涉及中產階級家庭、身體的探索、不同年齡層女性的困境,關于底層女性、邊緣群體的影像相對較少。在女性影像涌現之時,我們或許需要思考,如何避免題材趨同、觀點蓋過內容,如何在自身經驗范圍之外,看到更廣闊的女性群體處境。

《這個女人》是FIRST FRAME單元的年度影像——一個三十五歲的普通女人,在疫情失去工作后回老家尋找出路,在各種親密關系中游走探索。這是一部虛實交融的偽紀錄片,主角在影片最開始直視攝影機鏡頭如同紀錄片訪談,后來又進入到標準劇情片情境中,引誘觀影者猜測她的丈夫與情人到底是誰,最后嘲弄了所有人的預期,推翻看似流暢存在的現實。

入圍片單中的私影像創作數量突出,許多影片都回到了單一空間內的制作模式,或因疫情導致行動受阻,也或因制片預算有限。但這些電影仍然在受限的空間中發揮出了創造力,比如《長談》《試鏡》等作品。

《試鏡》中,兩位女主角間進行了漫長深切的對話。這是一部帶有自傳屬性的電影,兩位女主角似乎是導演曹冼將自己一分為二的兩個鏡面——一位導演,一位演員,試鏡的女導演在最后又變成了一個“被試鏡”的人,開始講述自己的傷痛。映后評價兩極分明,戴錦華認為導演止于把個人生命的創痛停留在獨白形式,“很多優秀的青年創作者存在的問題,是我就想把作品拍出來,不知道拍給誰,作品就變成了獨白,而不是講述,不是‘我說給你聽’。”然而,在電影返場談中,有數位觀眾表示對電影中二位女性間綿長細膩的對話感同身受。

戴錦華還提到了自己的一個觀察,如今整體的電影創作都呈現出向內的收縮性——然而私密影像一定次于公共表達嗎?這二者一定是二元對立的嗎?或許更重要的,是女性電影如何挑戰影史中傳統的抵達公共的方式,讓私人影像、私人經驗也能夠走向更廣闊的意義 。戴錦華說,“現在的問題不是重新用當年的方式去表達公共議題,拒絕私密問題,而是如何讓私密成為一個抵達公共性的路徑。每個創作者應該有一點反思或者抽離,試試再換一下角度來看我們自己的位置,看見一些不一樣的、比如不同階層的生活樣態的人。”

03 紀錄片:社會議題退場,家庭影像突出

電影《巢》獲得了這屆FIRST的最佳紀錄片獎。八年前,導演秦瀟越在一次放映會上遇到了《巢》的拍攝對象房君睿——三十歲,想做文物修復,同父母蝸居在靜安寺30平米老房子的人。在最開始,秦瀟越只是想拍一部關于理想的短片,但她沒料到的是,自己從此進入了一家人的痛苦糾葛,鏡頭也成了他們傾訴內心痛苦的出口,隨著拍攝時間的延長,勾連出了越來越多的時代記憶。

在影片后半部分,秦瀟越開始懷疑自己,原本作為局外觀察者的她,聲音幾次都出現在了電影里:“我拍這些會不會影響到你的生活?”她一再問道。電影映后,導演回憶制作這部電影的過程:“有時覺得自己就像房君睿,拿著他要修復的碗,在黑漆漆的房間里不知道怎么辦。”

《巢》最終呈現的文本議題是復雜的,除了導演自言的理想失落,也關于物質與精神生活、紀錄片與拍攝者、代際關系,以及對民主空間的理解。

本屆FIRST紀錄片單元共有五部長片入圍,三部涉及家庭、代際與情感困境。觀眾票選中評分最高的《風起前的蒲公英》,關注的是一所北京進城務工子女中學因大興機場修建需要搬遷,學校合唱團面臨離別的故事。雖然涉及流動兒童、城市擴張與拆遷等議題,但影片絕大多數篇幅都聚焦于合唱團的苦樂悲喜。《金雞冠的公雞》則聚焦母女關系,女兒自殺后,母親在痛苦中掙扎,為了彌補缺憾,她又養育了一個女兒,女兒青春叛逆期難以相處,母親則困于黑暗的隧道中。

本次紀錄片的預審評委黎小鋒的作品曾在2016年的FIRST獲得最佳紀錄片獎,對比兩屆入圍片單,他評價:“那一年的入圍片創作手法大都偏觀察型,社會議題性更強。《黃星綠地滿天紅》觀察的是中國臺灣地區左翼群體,我們做的《昨日狂想曲》則是關于一個堂吉訶德式的人物要建立一個共產主義大學。這幾年很明顯的趨勢是私影像、家庭影像在增加。”另一位預審評審沈燕妮則向界面文化記者提到,在五十多部報名作品里,只有2-3部作品直接或間接與疫情有關。

青年影展為獨立紀錄片提供了些許被看見的機會,FIRST紀錄片單元曾出現了《囚》《四個春天》《棒!少年》等口碑頗高的作品,而諸多影評人對這屆FIRST的共識是一個紀錄片“小年”。宋文說:“我認為這幾年都是小年,紀錄片作品比較少。”

FIRST紀錄片實驗室執委會委員張新偉也向界面文化記者談到了紀錄片導演的困境,“能上院線的紀錄片非常少。獨立紀錄片此前有幾年生存環境稍微好一點,比如《人生一串》《我在故宮修文物》在網絡平臺火了,平臺就會去委托作者型導演拍片。最近幾年這樣的機會少了,紀錄片導演生存更加艱難了。”宋文補充道,從全世界的范疇內來看,能夠在主流院線里廣泛傳播、得到很好票房的紀錄片都不多。“我們不能陷入到那樣的語境里,但是我們應該創造出更多傳播的渠道,比如大學的圖書館、學術場地,應該給紀錄片更多的放映和討論機會。”

(本文圖片均來自FIRST青年電影展主辦方,經授權使用。)