文|華商韜略 張宇彤

天氣正一年比一年熱,而且環球同熱。

去年夏天,歐洲就有超過6.1萬人死于熱浪。今年,全球多地最高氣溫持續超過40℃。

歐洲,是曾經全球空調安裝比例最低的地區,在極端天氣之下,開始爆搶空調。

厄爾尼諾的威力還在持續!

全球大部分國家正在遭受熱浪沖擊,其中受影響最大的,是罕見出現過高溫的歐洲。

歐洲空間局表示,歐洲南端氣溫將攀升至48°C,這可能是當地有記錄以來的最高氣溫。

在英國,高溫已經讓物流陷入半癱瘓,有的超市連冰淇淋柜都關閉了,還貼條寫著“因高溫暫停供貨”。

最可怕的是,歐洲大部分地區,并沒有使用空調的傳統。

這里地處海洋氣候,夏季短暫且涼爽,高溫罕見。且歐洲的電費高昂,很多線路負載有限,安裝空調,可能需要業主委員會批準、手續繁雜。

根據《華盛頓郵報》的數據,在歐洲,只有不到5%的法國家庭和英國家庭裝有空調,在德國,這一數字僅為3%。

但今年,歐洲人實在扛不住了。

在意大利擁有500多家門店的消費電子零售商Unieuro給了個數據:截至7月21日當周,其空調銷量相比去年已經翻了一番——而其中60%以上,都是中國品牌。

根據中國機電進出口商會的數據,今年4、5兩月,中國家用空調出口量分別為807萬臺和707萬臺,這讓中國空調品牌的全球市場占有率,提升到了40%左右。

其中,西班牙增長27%、阿根廷增長32%、伊拉克增長40%、巴西增長43%。

曾經的歐洲,是中國空調出海久攻不下的市場。

但現在,中國機電進出口商會家電分會秘書長卻給了完全不一樣的判斷:歐洲地區市場廣闊,中國空調的新機會,要來了。

中國空調產品出現晚,出口更晚。

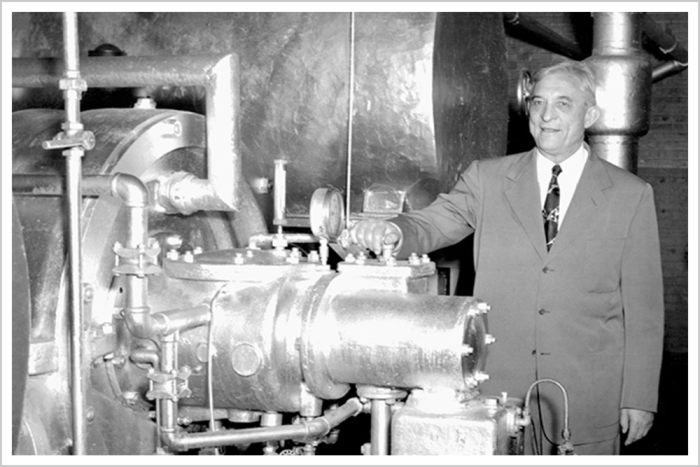

1965年,上海冰箱廠研制出了第一臺空調,但距離美國工程師威利斯·開利發明出空調,已經過去了半個多世紀。

▲威利斯·開利

開利創辦的公司,空調產品橫掃了海外市場。

在三十年代的上海,著名的中國銀行大樓、大光明電影院,用的都是開利的空調系統。

改革開放后,中國各行業都在快速發展,為空調行業放響第一炮的,不是格力美的,而是一家江蘇企業:春蘭。

1985年,技術員出身的陶建幸,接手了原名泰州冷氣設備廠的春蘭。他砍掉了四十多種產品,集中開發適合家庭使用的3000大卡以下窗機、7000大卡以上的柜式空調,從兩端包抄現有市場。

不到一年時間,春蘭的7000大卡空調,就壟斷了國內市場。

三年后,在廣東順德,華寶空調生產出了全國第一臺分體式空調,并因此名聲大噪。中國空調行業因此形成了“南華寶、北春蘭”的格局。

1992年,華寶空調產值突破10億元,但真正的空調行業霸主,是從1990開始,連續8年全國產銷量第一的春蘭——在1994年,春蘭就以150萬臺的產量,53億元的營收,成為國內最大空調制造商。

這是中國空調行業的第一個黃金十年,日后的空調新勢力,都是從這時開始起步的。

1995年,由分體空調模具開始步入產業的格力,研制出了國內第一款變頻空調;收購了廣州航海儀器廠一條空調生產線的美的、已經在冰箱領域站穩腳跟的海爾,都在90年代中期,推出了自己的空調產品。

90年代的中國,空調和許多行業一樣,最大的問題是供不應求,只要能生產出來,就不愁賣不出去。

這成為了全行業擴產的開始。

1992年,格力還只有一條生產線,靠著工人24小時三班倒,硬是用2萬臺年產能造出了12萬臺空調。但從1993年到2001年,格力就在珠海生產基地,連續投資了四期工程,十年時間產能翻了十倍。

美的的辦法更直接——通過MBO拿到了自主決策權,依靠對上下游的收購,也躋身空調產能第一梯隊。

行業大擴產的結果,是供需關系倒轉。1998年,中國空調產能就達到了供需平衡,3年后,產能已經超過市場需求的兩倍,僅憑旺季生產,就能覆蓋整個國內市場。

供需倒轉的結果是:國內大打特打價格戰,各家企業只得開始“向外看”,去國外尋找產能出海口。

1998年,國際化開始成為中國制造業的潮流,而此前的空調霸主春蘭與華寶,卻一個因多元化經營倒下,一個因擴張過快而被收購。

中國空調出海的大戲,要由后起之秀來上演了。

在空調出海上,格力的步子相當早,也相當蹣跚。

1994年,時任格力總經理的朱江洪在意大利檢視第一批出口空調時,被羅馬的飯館小老板劈頭蓋臉地罵了一頓:“你們的空調很不好,聲音大的像拖拉機一樣。”

被奚落得面紅耳赤的朱江洪看到,格力空調正掛在飯館墻上運行,不斷發出刺耳的嘩嘩聲。拆機檢查一看,所有人都傻了眼:

一塊沒有粘緊的海綿,正在風葉上飄動。

受這件事觸動,格力開始全面進行質量整頓,不僅提出了“精品戰略”,還頒布了《總經理十二條禁令》。早在董明珠主理格力之前,格力的質量管理就已沒有人情可講。一個曾經評為先進的員工,就是因為沒有蓋好防塵零件,直接被開除。

有一次,三菱的老總問朱江洪,“你是怎么抓質量的”?朱江洪答道:“我是左手拿著鞭子,右手拿著刀子。”

在當時的美國與日本市場,開利、麥克維爾、大金、日立等大品牌,幾乎占據了本土市場的全部份額;在歐洲,有主打環保概念的瑞典伊萊克斯;在東南亞,富于性價比的LG、三菱又是優選。

所以到了2000年,搞定了產品質量的格力,選了一個突破口:南美洲。

格力出海一開始就溝溝坎坎,在巴西經銷商眼里,中國制造就是“質差價廉”的代名詞。他們建議格力抹去品牌的身影,隨便掛一個巴西牌子,再進行銷售。

格力拒絕了,并且第二年就開始在巴西自建工廠。

堅持等來了機會。2001年,經濟衰退開始波及南美洲,不少國際空調品牌都因運營困難,紛紛停產。

時任格力巴西總經理的李偉連夜給董明珠打電話,兩人冒險決定——他們撤出,正好我們闖入,是輸是贏,也要搏一把!

利用匯率制造的短暫市場真空,格力快準狠地搶奪了市場份額,其在當地的經銷商,從50增至300多家。

和格力一樣,幾乎同一時期選擇出口的中國家電企業,無一不被強行要求“貼牌”。

2002年,海爾的出海第一站,選在了東南亞的泰國。日韓品牌已經安營扎寨多年,泰國消費者不認識中國品牌,經銷商只能不斷壓價。

海爾創始人張瑞敏曾經有個經歷——他先問海外消費者這款產品怎么樣?對方答很好。他隨后告訴對方,海爾是個中國牌子,對方當場回答,那我還要考慮一下。

和格力一樣,海爾也斷然拒絕了“貼牌”求生,選擇用本地化的思維,在技術上做突破。

泰國潮濕,一年四季都需要空調,酷熱制冷,雨季除濕,而且潮濕季節容易使空調內部滋生霉菌,對健康影響極大,當地每個家庭一年空調的清洗費用,就超過1000元。

海爾根據這一點,研制出了可以內部自動清潔的空調,一經出售,備受歡迎。

美的創始人何享健有句名言——不與國內同行爭天下,走出國門闖市場。所以出身順德小鎮的美的,很早就開始了自己的出海歷程。

為了融入當地市場,美的想了一個迂回攻敵的新辦法。

第一步,美的與國外企業合作,獲得他們的技術和訂單;第二步,美的參股國際二線品牌,順利在海外設立生產基地和合資公司,繼續利用他們已經成熟的外資體系開拓市場;最后,設立自主品牌,在海外建設生產基地。

2001年,美的實現了在越南建立生產基地。而在三大空調巨頭出海同時,長虹、TCL、奧克斯、海信等品牌的空調業務也開始加入到國際化的征途。

在2018到2020年的三年里,中國家用空調產量持續占據全球80%以上份額,暢銷全球160多個國家和地區,服務了20億以上的家庭和用戶,是名副其實的“空調之王”。

從“抗拒貼牌”到空調之王,中國空調品牌,走過了一條最難的路:用品質贏得消費者。

2022年,格力珠海總部,收到了一封來自烏茲別克斯坦的信。

來自格力烏茲別克斯坦的客戶Artel工廠,這封信主要是感謝,因為格力空調過硬的質量、優異的性價比,成為工廠交付的有力保障。

這僅僅是格力全球出海的冰山一角,2016年的里約奧運會,格力空調進駐了多個運動場館以及相關酒店和機場等配套設施,成為唯一一個,以100%自主品牌入駐奧運會的中國產品。

2018年,格力成功中標了巴基斯坦瓜達爾港的項目,此地屬于“一帶一路”的核心樞紐,具有國家能源戰略通道之稱。

為產品提供技術支撐的,是格力遍布全球的126個研究所、1045個實驗室。而把發展重心轉移到海外的海爾,則走出了另一條路——成為最懂數字營銷的中國家電企業。

在Instagram、Facebook、Twitter這些社交軟件上,會發現海爾擁有超高的粉絲量,其中Facebook粉絲甚至高達3000萬。

除了早期通過機場和雜志來推廣空調,在互聯網時代,則轉為以“Inspire”為核心營銷詞的一系列營銷策略。

海爾因此成為了海外年輕人、時尚的KOL、新中產最愛的品牌。在泰國、緬甸、馬來西亞等東南亞地區,在那些時尚、高檔社區的外部,甚至可以看到整墻整齊的海爾外掛空調箱,當地人給它起了一個名字:“海爾墻”。

美的空調的出海,則更像一場高歌猛進的并購戰。

2016年,美的先后收購了日本東芝白電業務、萬家樂、三洋等企業,2017年,又收購了德國庫卡集團94.55%的股份,取得了對庫卡公司的控制權,完成并購。

直到今年5月,美的依舊沒有停止擴張,據悉,美的集團與瑞典知名高端品牌伊萊克斯有過初步接觸,并提出了收購建議。

并購讓美的迅速獲得了原公司的材料供應、產品制造、營銷和服務,擁有了其曾經的上游供應商、下游經銷商、各種客戶等完整鏈條,拉動了美的的海外業務。

2022年,美的海外業務收入為1426.45億元,占營業收入比重約41.48%,相比于2021年的40.34%,同比增加3.63%。

在過去一年,中國空調又在全世界干了票大的。

2022年全年,中國家用空調出口6121.1萬臺,出口金額達129億美元。在中國家庭空調總銷量中,出口份額連續三年占據40%以上比例。

和許多行業不同,中國空調出海的二十年,并不是“廉價的二十年”。

它是用品質贏得消費者的二十年,是中國企業在新環境、新零售、新渠道、新技術不斷變化成熟的過程中,讓中國制造和時代變革持續共鳴共舞的二十年。

30年前,日本家電曾經橫掃全球,如今,這個主角換成了中國空調。

在格力第一代掌門人朱江洪的自傳里,他引用了一句達爾文的話:“不是最強的物種能生存下來,而是最能適應變化的物種能生存下來。”

中國空調如是,中國家電如是,中國制造亦如是。

[1]《El Ni o Could Boost China’s Air Con Exports》

[2]《The growing air conditioner market in China》

[3]《國產消暑產品歐洲暴漲300%,美媒:全球制造業中心仍在中國》

[5]《出口爆單!厄爾尼諾“烤熱”這一產品出口》

[6]《家電行業進入存量競爭,大小家電齊齊出海》創互FA

[7]《史上最熱一年!這些“清涼產品”在海外賣爆了》億歐新消費

*華商韜略ID:hstl8888