文|動脈網

又是一年畢業季,“學醫熱”再度引發社會關注。

2023年,北京協和醫學院與北京航空航天大學、北京理工大學、北京師范大學、中國科學技術大學四所高校合作,在這些合作院校開設本博銜接的“協和醫班”,按照“4+4”學制,學生完成4年本科學習后,進入北京協和醫學院進行博士階段的學習,以此培養復合型醫學人才。

事實上,北京協和醫學院、上海交通大學、浙江大學等高校此前就已探索過“4+4”的本博復合型人才培養模式,或從雙一流高校招收非醫學專業的優秀本科畢業生,進行4年的高強度醫學教育;或將八年制分為“4年非醫學+4年醫學”模式。如果說此前的模式更偏向選拔,北京協和醫學院此次“協和醫班”的合作各則更偏向于“定制”。

近年來,一些高校還在醫學研究生教育中實行雙導師制,醫學學科導師與非醫學學科導師共同培養學生。

以上創新教育模式都指向一大趨勢:學科交叉融合,培養高層次復合型人才、啟發創新。

學科交叉融合已成為創新源動力之一

當前,我國正面臨深刻的科技革命和產業變革。隨著新的學科分支、關鍵技術涌現,學科交叉融合已成為大勢所趨,也是培養高層次創新型和復合型人才的前提。

為了進一步提升對科技創新重大突破、重大理論創新的支撐能力,2020年國務院學位委員會、教育部增設了第14個學科門類——交叉學科,與原有的文學、理學、工學、醫學等13個學科門類并列。

2021年11月,國務院學位委員會又制定了《交叉學科設置與管理辦法(試行)》,對交叉學科發展作出制度性安排:明確交叉學科的界定、適用范圍、設置與退出等內容,以統一學界對交叉學科概念與內涵的認知,引導社會公眾對交叉學科的認同度。

據教育部公布的信息顯示,截至2022年6月,全國已有200多個學位授予單位自主設置了700多個交叉學科點。

學科交叉融合也頻繁地發生在醫學領域。數字技術、生物技術、智能制造、新材料等領域快速發展,與醫學的融合程度加深,產生了諸多潛力巨大的創新點,對衛生健康事業和醫療健康產業價值重大。

近年來,醫學教育提出“新醫科”理念,不斷優化專業結構,建設一批新的醫學相關專業,強力推進醫科與多學科深度交叉融合,以加快高層次復合型醫學人才培養。

2023年,教育部等五部門印發《普通高等教育學科專業設置調整優化改革方案》,提出要瞄準醫學科技發展前沿,大力推進醫科與理科、工科、文科等學科深度交叉融合,培育“醫學+X”“X+醫學”等新興學科專業。

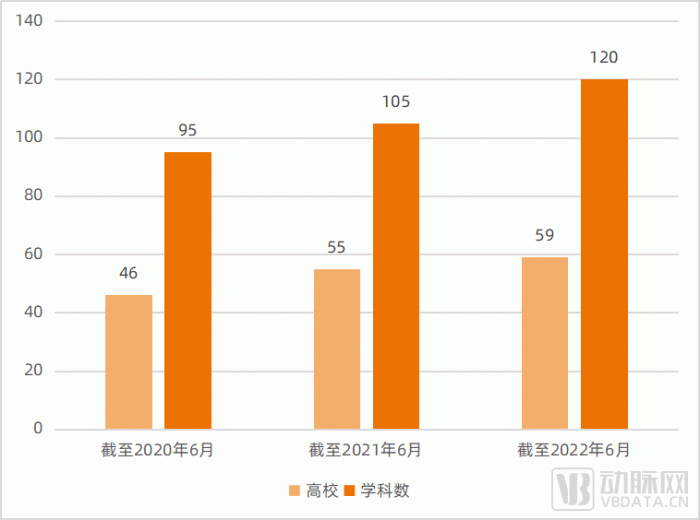

在第14個學科門類“交叉學科”發展機遇下,醫學交叉學科也快速發展。動脈網梳理教育部近幾年來發布的《學位授予單位(不含軍隊單位)自主設置二級學科和交叉學科名單》發現,涉及醫學交叉學科的高校、學科數逐年增長,截至2022年6月,已有59個學位授予單位自主設置了120個醫學交叉學科。

注:此處梳理了兩種情況,以醫學類學科為主,與其他學科交叉;以其他學科為主,與醫學類學科交叉。

近幾年來高校自主設置醫學交叉學科的情況,資料來源:教育部

哪些高校熱衷探索醫學交叉學科?

120個醫學交叉學科所涉及的59所高校中,有20所是醫學院校,39所是綜合大學。

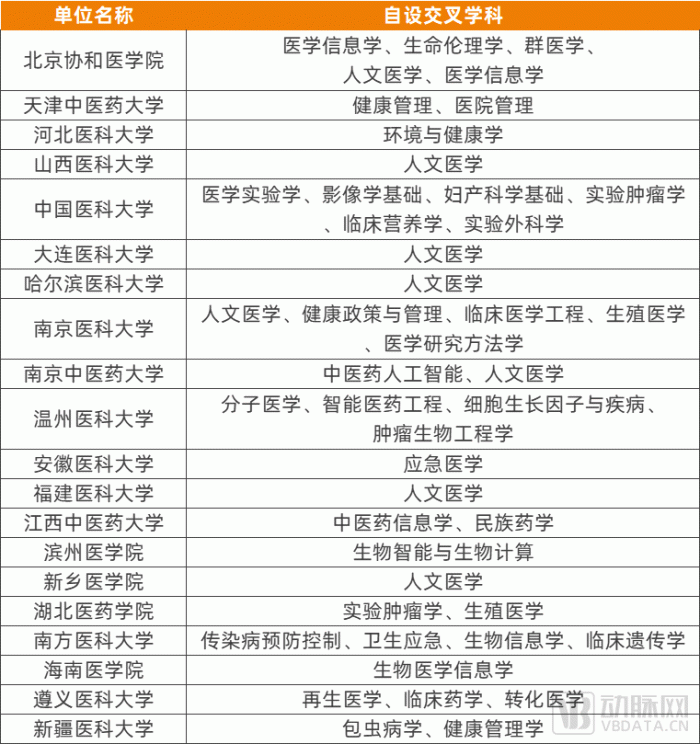

醫學院校結合自身既往優勢設置交叉學科,以加快復合型創新人才的培養。20所醫學院校中,北京協和醫學院、中國醫科大學、南京醫科大學、溫州醫科大學、南方醫科大學積極探索,分別設置了4個或以上的交叉學科。

醫學院校自主設置交叉學科的情況,資料來源:教育部

作為頂級醫學院校,北京協和醫院的學科建設、培養理念,是醫學教育趨勢的體現之一。目前,北京協和醫學院已經設置了醫學信息學、生命倫理學、群醫學、人文醫學等交叉學科,體現了對醫學人文、對人群健康的重視。

其中,群醫學學科由北京協和醫學院校長王辰院士團隊創立,是基于臨床醫學、公共衛生與預防醫學、基礎醫學形成的交叉學科。

以往,基礎醫學、臨床醫學、預防醫學、公共衛生并行發展,忽略了學科間的融合,弱化了對醫學生大健康意識的培養,成為“以治病為中心”的根源性因素之一。而群醫學根據不同群體健康和疾病的差異特點,應用多學科技術和方法,研究影響人群健康的相關因素,對某個群體疾病進行的防診治活動,使群體或整個人類的生命全程健康效益最大化,醫療衛生的成本及資源分配最優化。

為了促進學科融合,加快群醫學學科發展,2020年,北京協和醫學院還成立了群醫學及公共衛生學院。

溫州醫科大學在諸多原有優勢學科的基礎上,自主設置了分子醫學、智能醫藥工程、細胞生長因子與疾病、腫瘤生物工程學四個交叉學科。

據溫州醫科大學博士研究生專業目錄顯示,智能醫藥工程是基于生物醫學工程、臨床醫學、藥學形成的交叉學科,2023年招收博士的研究方向為眼科藥物遞送系統。

智能醫藥工程所涉及的三個學科中,生物醫學工程建有浙江省智慧醫療工程技術研究中心、浙江省臨床功能材料與診療器件工程技術研究中心;臨床醫學(眼科學)建有眼視光學與視覺科學國家重點實驗室、國家眼部疾病臨床醫學研究中心等機構;藥學建有細胞生長因子藥物和蛋白制劑國家工程研究中心、教育部省部共建生物醫藥協同創新中心,這些都是支撐交叉學科及研究方向的優質資源。

綜合大學方面,北京大學、清華大學等高校均已經較早開始進行“醫學+X”或“X+醫學”的交叉探索,將其他學科門類的雄厚實力與醫學教育融合,實現“強強聯合”。

綜合大學自主設置醫學交叉學科的情況,資料來源:教育部

早在2006年,北京大學就成立了前沿交叉學科研究院,醫學領域包括生物醫學跨學科研究中心、生命科學聯合中心、環境與健康研究中心、磁共振成像研究中心、腦科學和類腦科學研究中心、睡眠醫學研究中心等,涵蓋數學、物理學、化學、生物學、醫學、工學等學科的眾多交叉研究領域。

2021年,北京大學新增數據科學(涉及公共衛生與預防醫學)、整合生命科學、納米科學與技術(涉及生物醫學工程)三個交叉學科博士點。

此外,北京大學醫學部還開展了醫學創新交叉博士研究生項目,探索基于國家高水平科研項目、重大科技創新平臺、重大工程項目和急需緊缺學科的研究生培養模式。

清華大學除了自主設立精準醫療與公共健康交叉學科之外,還開展臨床交叉人才培養項目,臨床醫學院聯合精準醫學研究院六大中心依托的工科院系進行,針對醫學背景的學生強化工科相關知識和能力培養,針對工科背景的學生強化醫學相關知識和能力培養。

醫工交叉是近年來引導科技創新最熱門的領域之一,清華大學在理工科的優勢,是促進醫學交叉科研成果產生的重要動力。

繼開辦醫學院之后,設立醫學交叉學科也已成為綜合大學提升整體實力的重要途徑之一。

上海大學從2015年開始規劃建設醫學學科,2020年正式成立醫學院。為了建設創新型醫學院,在綜合大學醫學院中體現差異化,上海大學醫學院聚焦老年醫學、智能醫學工程、海洋醫學和生物醫藥四大領域,重點進行交叉學科支撐的新醫科建設;目前已有智能醫學診療、新藥物與新材料兩個交叉學科博士學位授權點。

不難看出,無論是醫學院校還是綜合大學,在頂尖高校的帶動作用下,越來越注重醫學與其他學科融合,甚至設立更具有理論和方法體系的交叉學科。

120個交叉學科,展現了哪些創新熱點?

交叉學科打破了原有學科按知識體系的劃分的邊界,將原有的多個學科知識融合貫通,以關鍵核心技術突破、科技創新以及解決社會發展的重大問題為出發點而設置;這些學科所涉及的原有學科,能在很大程度上體現出科技創新與社會發展熱點。

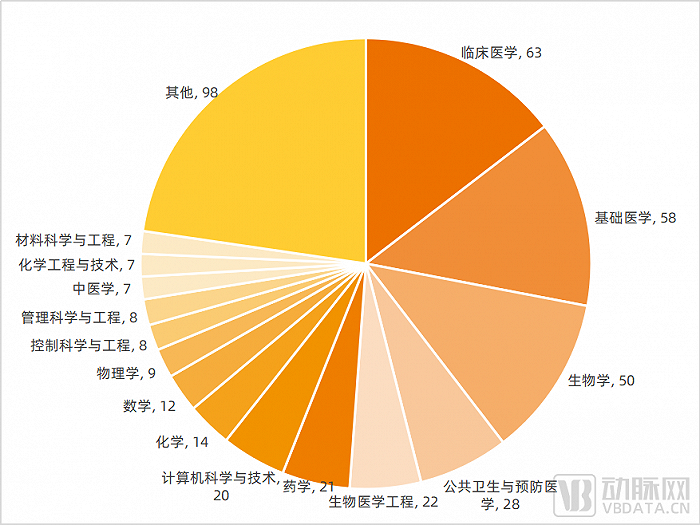

120個醫學交叉學科所涉及的一級學科,資料來源:教育部

據教育部公布的信息顯示,120個醫學交叉學科中,大多涉及3-5個原有一級學科。

梳理這些一級學科可以發現,臨床醫學、基礎醫學、公共衛生與預防醫學、藥學等作為交叉學科內的核心知識體系,學科占比高;除此之外,生物學、生物醫學工程、計算機科學與技術等學科是重要組成部分;涉及的其他學科則包括儀器科學與技術、安全科學與工程、生態學、光學工程、力學等理工類學科,以及法學、教育學、社會學等人文學科。

醫生學科與醫學學科交叉的頻繁程度,直接體現了產業創新熱點和趨勢。

首先是加快智能技術與設備的研發應用,生物信息學、生物醫學信息學、生物智能與生物計算、機器人科學與工程等學科發展起來,最終可運用精準診斷、藥物研發、生物芯片、生物3D打印、高端器械等領域。

南方醫科大學設置了生物信息學,結合合生命科學、計算機科學和統計學,進行DNA、RNA、蛋白質等生物學和醫學數據的分析理解和有效管理,以實現對海量數據的智能分析、科學認知,進而實現輔助決策。

東北大學融合融合機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、生物醫學工程等多學科知識,設置了機器人科學與工程交叉學科,探索研究機器人智能行為、運動控制、信息感知、機器人本體優化 設計等,其中也包括對醫學影像處理等的研究。

2021年,浙江師范大學成立數理醫學院,是融合數學、計算機科學與技術、人工智能、數據科學、信息學與醫學等多學科交叉的新型醫學院。2022年,“數理醫學”交叉學科在教育部獲批備案,學科主要解決在醫學影像的精準分析與疾病的智能診療中出現的關鍵科學問題。

其次是再生醫學已成為熱門學科,已有6所高校自主設置再生醫學交叉學科,基礎研究和臨床應用并重。

再生醫學融合生物學、材料科學與工程、基礎醫學、臨床醫學、藥學等的理論和方法,通過激活機體內源性干細胞,或植入外源干細胞、干細胞衍生細胞、功能性組織器官,來修復、替代和增強人體內受損、病變或有缺陷的組織和器官,實現疾病治療。

四川大學的再生醫學交叉學科主要進行實體器官再生的基礎研究,以及進行組織再生和免疫調節、免疫防御的構建、3D生物打印等的研究。四川大學還成立再生醫學研究中心,以修復人體衰竭器官功能進而改善生活質量為目標,以重建組織損傷信號傳遞系統為核心,整合基礎與臨床等多方面的資源,研究和創建調動組織自我修復能力、促進衰竭器官再生的理論與方法。

新材料研發應用也是重要的學科交叉方向,尤其是運用到藥物制備與遞送、新型設備與耗材當中。例如,上海大學的新藥物與新材料交叉學科研究和解決諸如藥物設計與合成、藥物作用機制研究、醫藥用新材料制備以及大數據驅動的藥物研發等關鍵問題;主要面向藥物設計與合成、納米材料與藥物遞送、分子藥理與靶向干預、大數據藥物分析等領域。

醫工交叉、醫理交叉是較為普遍的交叉領域,然而,醫學始終是解決人的問題,人文學科在其中的重要性不言而喻,越來越多醫學院校更加注重“醫文交叉”,目前已有10所高校人文醫學、生命倫理學交叉學科。

此外,山東大學大學還將外國語言文學、中國語言文學與臨床醫學融合,設置了“臨床語言學”交叉學科,利用現代語言學理論方法圍繞兒童與成人語言障礙、神經系統疾病診斷、精神心理健康、語言健康產業、醫患溝通與醫患關系等開展研究。

一些交叉學科還與社會發展問題相呼應,力求更好地解決人群健康問題。

例如,生活環境、飲食結構等是健康狀況的重要影響因素,許多慢性病的發生都與這些因素密切相關;對此,中國科學院大學、天津科技大學、武漢輕工大學等高校設置了食品安全與健康、發酵食品與健康、營養科學與健康工程等學科。

面對現階段的人口結構和生育形勢,促進優生優育的輔助生殖成為熱門領域,現有輔助生殖技術可分別針對女性不孕、男性不育或胚胎植入前遺傳學檢測等問題。

生殖醫學領域,南京醫科大學、湖北醫藥學院設置了生殖醫學交叉學科,將基礎醫學、 臨床醫學、公共衛生與預防醫學、醫學技術等學科知識進行融合。其中,南京醫科大學還成立了生殖醫學與子代健康全國重點實驗室,重點進行生殖調控的分子基礎與生育力促進技術創新、生殖障礙重大疾病機制與臨床診療策略優化、重大出生缺陷的生殖或發育源性研究,以及子代健康影響因素與健康促進研究,從更早的源頭促進生殖健康和下一代健康。

整體上看,醫學交叉學科已經呈現出百花齊放、百家爭鳴的態勢,以解決臨床應用、社會發展、科技創新關鍵問題為導向的學科建設目標越來越清晰。

寫在最后

交叉學科以研究生培養為主,輸出的人才整體層次較高。動脈網訪談的創新企業中,多數都認為高層次復合型人才是企業核心競爭力之一;也談到前沿交叉領域人才稀缺的現狀,例如,國內一家核藥企業成立7年僅招到兩個對口人才。發展醫學交叉學科,是破解這一人才問題的重要方式。

交叉學科作為一門學科而非一門課程,其重點也并非傳授一項技能或解決一個具體問題,在培養多學科背景、高層次人才的同時,交叉學科還需研究和構建獨立的理論、知識與方法體系,以支撐學科的持續發展。

隨著交叉學科研、學、產之間的聯動加深,未來其為產業所創造的價值,不僅僅是人才輸出,還會成為科技創新的源泉。