界面新聞記者 | 潘文捷

界面新聞編輯 | 黃月

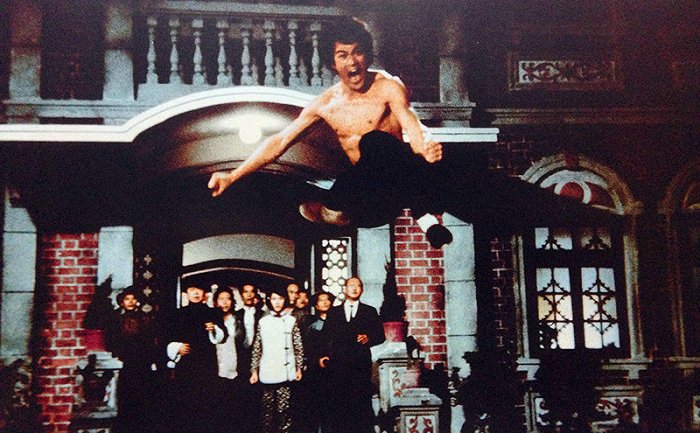

1973年7月20日,32歲的李小龍還沒有拍完《死亡游戲》就倏然逝世。他的一生雖然短暫,卻在好萊塢歷史、流行文化和武術迷心中占據著永久的位置。李小龍將武術引入現代世界,并開創了截拳道風格,僅憑四部半電影——《唐山大兄》(1971)、《精武門》(1972)、《猛龍過江》(1972)、《龍爭虎斗》(1973)以及未竟的遺作《死亡游戲》——就幾乎影響了世界各地的流行文化。

他是如何做到的?

中國的李小龍

《衛報》在紀念李小龍逝世50周年的文章中稱,20世紀60年代中期李小龍初入好萊塢時,東亞男性常常被描繪成仆人、陰險小人或齙牙小丑(且通常由白人演員扮演——如《蒂凡尼的早餐》中的米奇·魯尼)。在這種背景下,李小龍塑造了一個獨特的形象——認真、嚴謹、體格健壯且頭腦聰明——與彼時西方對亞洲男性的刻板印象相去甚遠。

最開始,李小龍在好萊塢飾演了《青蜂俠》中青蜂俠的跟班加藤,這一形象使得李小龍的位置頗為矛盾。加藤是一個日本人,在故事中,他在唐人街破獲了中國秘密社團的犯罪活動,并用自己的功夫制服了中國功夫大師。Everybody Was Kung Fu Fighting一書作者Vijay Prashad指出,1967年《青蜂俠》制作了特別節目,其中青蜂俠、加藤和蝙蝠俠與羅賓都出鏡了。Prashad意識到,“雖然青蜂俠、蝙蝠俠和羅賓都尊重他(李小龍)的武術,但他們不會允許他獲勝或者和他們平等。百余年的種族文化等級是不會被一個年輕的華裔美國演員掃平的。”

1971年,李小龍先是被電視劇《功夫》劇組選角選上,但之后又被拒絕,因為他“太中國了”。《龍爭虎斗》的非裔演員吉米·凱利曾經談到,對李小龍來說,成為一名演員十分困難,原因就是“他是中國人”,“美國人不想要中國英雄,所以他去了中國香港地區。他窮困潦倒。他告訴我自己想要堅持下去,但沒有辦法得到想要的工作。”

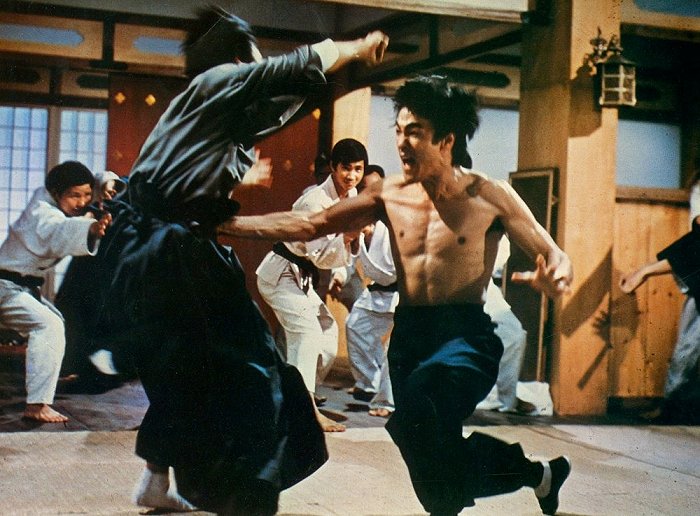

李小龍選擇來到中國香港地區拍攝電影,《精武門》是其中民族主義情緒最為強烈的一部,他在片中飾演陳真。影片中,民國三年,霍元甲在上海被日本人用慢性毒藥殺害,他的弟子陳真趕回武館。這時,日本武館派人送來了一塊寫有“東亞病夫”的牌匾,暗示中國功夫不過是花拳繡腿。葬禮后,陳真只身來到日本武館,用中國功夫教訓了館員和教練,讓他們吃下了那張寫著“東亞病夫”的紙。在回歸精武門的路上,陳真看到一座公園掛著“狗與華人不得入內”的告示牌,還有幾個日本人在門口挑釁,說如果愿意做他們的狗,就可以把他帶進去。陳真把這塊牌子凌空踏碎。

《精武門》展示了中國功夫與日本武士道的抗爭,其中暗含著中國民族主義與日本帝國主義相抗爭的意涵。M.T.加藤在From Kung Fu to Hip Hop一書中指出,在侵華戰爭中,日本人使用武士道并非是為了紀念武士的精神,而是為了種族滅絕。武士道構成了帝國神話的象征,從根本上促進了軍國主義和法西斯主義的文化。在殖民地朝鮮,武士道甚至變成政策的一部分,強加給當地人民,以脅迫他們服從日本皇權。盡管日本武士道帶來的是最野蠻和殘酷的帝國主義侵略,而陳真等人用“中國功夫”進行了不屈不撓的抵抗。

學者裴開瑞(Chris Berry)和法克哈(Mary Farquhar)曾進行統計,發現李小龍生前扮演的人物角色都是中國人或海外華人——散居華裔、第三世界反帝斗士、亞裔美國人。李小龍在影片中往往要與日本男性或歐美男性進行對抗,加之電影拍攝地是當時仍為英屬殖民地的中國香港地區,這些元素都加重了李小龍身上的民族特質。

李小龍講的是“中國人不是東亞病夫”,反抗的是“狗與華人不得入內”,改變的是中國人被動順從的形象。但是,為什么這樣一個頗具民族特質的男性演員,不僅僅長久為中國觀眾懷念,還能夠得到世界性的贊譽?為什么在全球化的概念流行之前,李小龍就已經全球化了?

世界的李小龍

美國俄克拉荷馬州大學電影與媒體研究系副教授葉曼豐在《武俠電影與香港現代性》中指出,武俠片強調以身體來挑戰敵人和克服逆境,不只反映了中國國族的自豪感,也是中國香港地區當時急速增長的勞動密集式經濟的特點,那就是工人以身體力量和技術換取生活所需、提升社會地位。在現實生活中,工人的身體需要面對不同的監督與規訓,但電影主人公的身體卻能超越各種限制,因而成為“解放的勞工”(liberated labor)的標記,這也是作為電影觀眾的勞工階層容易認同的。

葉曼豐認為,李小龍之所以能夠引發世界觀眾的追隨,不是因為他具有“種族獨特性”,而是因為他具有“普遍種族性”。雖然李小龍的對手是日本人、俄羅斯人、美國黑人,但他常常能夠讓斗爭超出身份政治。舉例來說,在《猛龍過江》中,主人公唐龍身為一個鄉下青年,前往羅馬幫助親戚家開的餐館,餐館經常受到白人資本家商業集團的威脅。商業集團逼迫餐館出賣地皮,因此常派來歹徒滋事,唐龍用自己的中國功夫打倒了他們。在這里,種族議題被轉化成了階級矛盾。

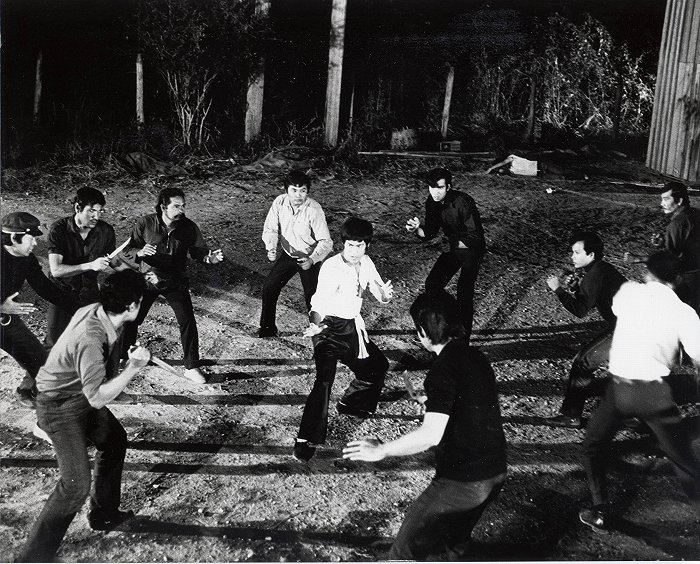

影片《唐山大兄》所講述的也是勞資矛盾。由于制冰廠工人常常無故失蹤,調查者慘遭殺害,工人們決定集體罷工,老板派遣打手逼迫工人復工,李小龍飾演的主人公在緊要關頭出手解救,工人也開始尊稱他為“唐山大兄”——此處的“唐山”意指中國,不是河北唐山。工廠老板見狀改變了策略,設局分化團結的工人們,試圖收買主人公。這樣的故事內容與現實生活中的工會斗爭不無相似之處。資本家成為了敵人,工人成為了英雄,在李小龍的故事中,弱小的工人是可以憑借自己身體的力量去解決階級沖突的。

Vijay Prashad認為,李小龍對第三世界亞非地區(以及美國的亞裔移民和非洲裔美國人)長期遭受奴隸制、種族主義和帝國主義壓迫的種族群體具有獨特的魅力。因為在李小龍的功夫世界里,“非白人夢想著用赤手空拳的革命來對抗全副武裝的白人至上主義堡壘。”

但問題是,如果把李小龍“去中國化”,變成全世界的英雄,是否涉嫌文化挪用?美國密歇根大學教授大衛·卡龍在《作為文化圖標的李小龍:不入流的電影類型與引述的樂趣》一文中談到,雖然“挪用”的說法非常流行,但其實并不是每個人都有實施挪用的權力。“西方”觀眾并不是同質的,“實際上,在西方對李小龍電影產生共鳴的主要是一群被拒絕、被拋棄的人。”企業擁有經濟資本,學者擁有符號資本,可是“什么資本都沒有的人是無法挪用任何東西的”。對于全世界被邊緣化的人而言,因為李小龍而受到激勵,跟在一個國家取材、拿到另一個國家制成商品、再以巨額利潤賣回原料產地的挪用行為截然不同。

因此,李小龍是中國的還是普世的,不是一個非此即彼的問題。大衛·卡龍提出:“當他說出那句‘中國人不是病夫’的時候,那種憤怒從內心爆發,在我和其他很多人聽來,都分明感到這不單單是一句民族主義或種族主義的口號。我們聽到的是,‘作為一個人,我不遜于其他任何人。’”

法國哲學家阿蘭·巴迪歐(Alain Badiou)看到,人類生活的內在差異按照等級制形式編碼和符號化了——窮人和有權有勢的人、外國人和本國人、城里人和鄉下人——這個結構秩序決定了人們的地位以及這些地位之間的相互關系。社會上的壓迫雖然形式不一,其實又相互關聯,構成一個系統整體。全世界喜愛李小龍的觀眾們,生活在各種各樣的排外或壓迫環境之中,又同時在李小龍這樣一個外來者身上看見了自我形象的外來性,因為他們都有著“同一價值規范體系排斥的傷痕”。

(本文圖片均來自豆瓣)

參考資料:

Everybody Was Kung Fu Fighting Vijay Prashad Beacon Press 2002

From Kung Fu to Hip Hop M. T. Kato State Univ of New York Pr 2007

《武俠電影與香港現代性》葉曼豐 著 譚以諾 譯 手民出版社 2020

“李小龍的神秘之死,中國民族主義,以及電影遺產”《哈佛新編中國現代文學史》王德威 主編 張治 等譯 四川人民出版社 2022

“作為文化圖標的李小龍:不入流的電影類型與引述的樂趣”《文化沖突與跨文化傳播》單波 等 社會科學文獻出版社 2015

https://www.theguardian.com/film/2023/jul/13/zero-body-fat-anti-imperialism-and-tom-cruise-bruce-lees-legacy-50-years-after-his-death