文|未來跡FutureBeauty 林宇

2023年前6個月,本土化妝品企業的專利數量大幅下滑。

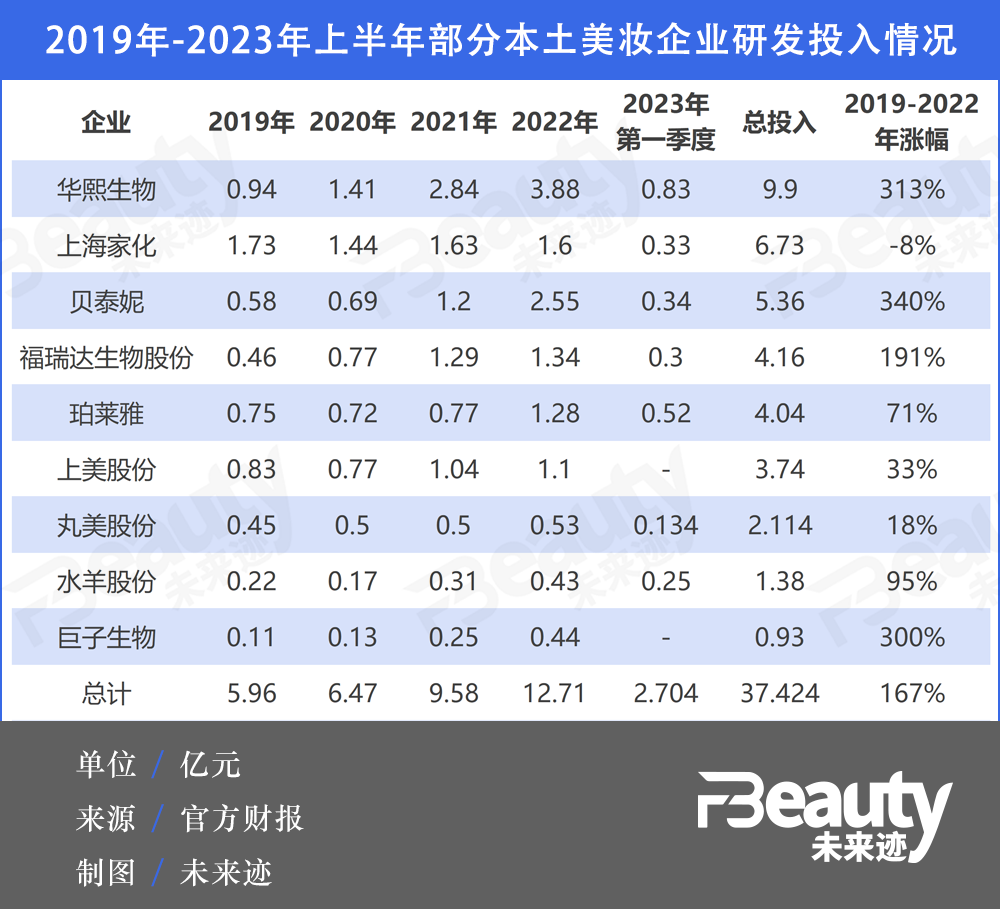

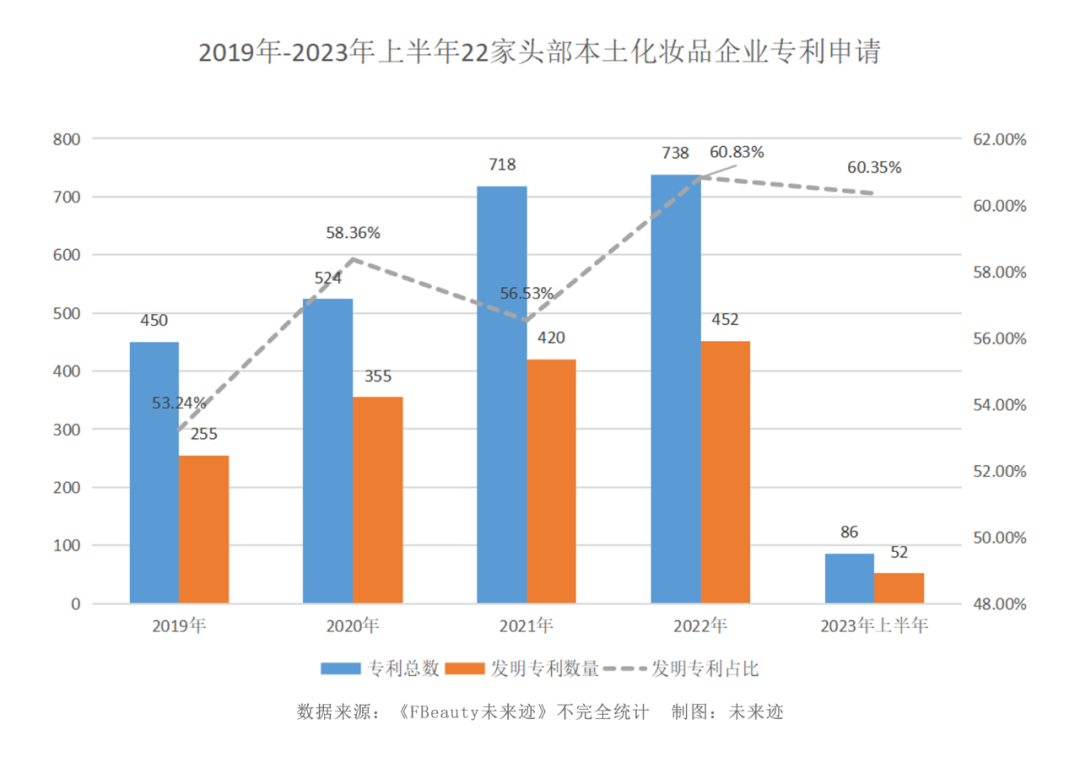

《FBeauty未來跡》梳理22家本土美妝和生物技術企業上半年專利申請信息,發現它們共申請了86條專利,其中發明類專利52條,去年同時期發明專利總數為204條,同比下滑74.5%。但與之相反的是,截至今年一季度,幾乎所有本土化妝品企業的研發經費仍持續增長。

研發投入增加,但產出的數量下滑,為什么會出現這種情況?或者更進一步說,專利數量下滑就代表企業研發“滑鐵盧”嗎?《FBeauty未來跡》與幾位行業資深人士聊了聊,發現表象背后,本土企業研發正在朝著縱深發展。

專利數量遭遇“斷崖式”下滑?

《FBeauty未來跡》梳理珀萊雅、上海家化、貝泰妮、伽藍、巨子生物等共22家本土企業近四年來的專利申請情況,有三點發現:

1、本土化妝品企業專利產出Top10,專利成果與研發投入成正比。

在“卷研發”就是“卷未來”的今天,化妝品行業中誰是本土企業研發能力的前排兵?這個問題放在3年前看投入,放到現在看結果。

因此,在為本土化妝品企業研發能力排序時,《FBeauty未來跡》一共參考了22家企業在過去4年中的專利申請總數和發明專利數量,首先梳理出了兩份榜單:

可以發現,在這兩份Top10排名中,華熙生物無論在專利申請總數、發明專利申請數量上都是最多的,穩居本土化妝品企業第一;除了華熙生物之外,上海家化、丸美股份、環亞股份、宜格集團(花西子母公司)、水羊股份、貝泰妮、福瑞達生物股份在這兩個維度上均進入Top10。

另外百雀羚在專利申請總數上也進入國貨Top10,伽藍集團進入發明專利申請數量Top10,合成生物原料企業深圳瑞德林也進入發明專利申請數量Top10。

對比研發投入看,可以發現,專利總數及發明專利總數多的企業,也恰好是研發投入最高的那些企業。

近四年來,華熙生物、上海家化、貝泰妮、福瑞達生物股份和珀萊雅的研發總投入分別為9.9億元、6.73億元、6.36億元、4.76億元和4.04億元,是本土化妝品企業中研發投入最高的Top5。另外,貝泰妮、華熙生物、巨子生物、福瑞達生物股份和水羊股份也是近4年多以來研發投入增長最快的5家企業,2022年研發投入相比2019年增長在100%左右,貝泰妮和巨子生物的研發投資增長甚至翻了3倍。

可以說,這11家企業基本上是研發投入力度最大的本土化妝品代表。

2、發明專利占比明顯提升,截至2023年達六成以上。

值得關注的是,雖然大多數企業上半年發明專利的實際數量有所下滑,但在全部專利中的占比卻有所提升。從表格信息可以看出,21家企業在2019年—2022年四年間發明專利總和占專利總數的比例一路提升,到2023年增長至60.35%。

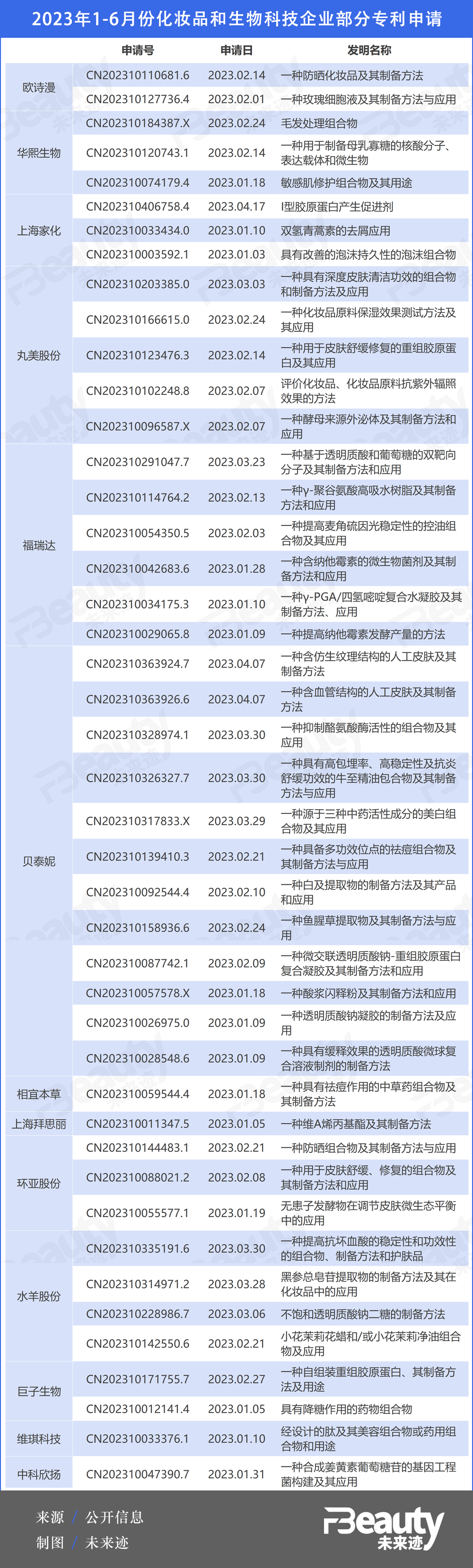

另外具體到2023年上半年看,貝泰妮、福瑞達生物股份、水羊股份和丸美股份是申請發明專利數量最多的,分別有14、7、5、5條。可以認為,這些企業過去的研發積累正在逐漸釋放。

發明專利比例的上漲,一部分原因是國家扶持。“國家為高新技術企業提供了支持政策,同時也會有對發明專利的考核指標,用來推動國家發展。”廣州荃智美膚生物科技研究院研發總監張太軍告訴《FBeauty未來跡》,尤其在2008年以后,中國發明專利申請數量獲得了大幅提升。

另一方面,發明專利比例的上漲也可以從側面透露出美妝企業自我創新意識的覺醒。比起實用新型專利和外觀專利,企業正在逐漸將目光放置在難度更大、含金量更高、更加耗時耗力的發明專利上來。“在過去,美妝企業都有一種‘背靠大樹好乘涼’的想法,但現在都勇于自我創新,直面挑戰,是一件好事。”一業內研發專家認為。

3、專利數量創四年來最低值。

但僅從數字看,2023年上半年的確是近四年來專利申請數量最少的一年。

2019年—2022年四年期間,22家美妝企業共申請了2623條專利,其中包含1514條發明專利,平均每年申請378條,占申請總數的57.72%。但在2023年上半年,專利申請總數為86條,發明專利申請書為52條,不及上述平均數量的六分之一。可謂“斷崖式”下跌,絕大部分企業發明專利數量降到近四年來最低值。

除此之外,《FBeauty未來跡》還觀察到,相較于上半年,美妝企業的專利申請普遍集中在下半年,華熙生物、珀萊雅、上海家化等多家企業的發明專利申請數基本都在下半年翻番。“這一情況很可能與企業研發周期有關。”張太軍表示,企業大都在上半年進行準備工作,下半年提交給法務部門。

“含金量”大幅提升

為何企業研發投入增加了,但專利數量卻大幅下滑?中國日化協會化妝品專委會秘書長賈焱告訴《FBeauty未來跡》,發明專利申請數下降,主要由于專利申請難度和企業研發方向的影響,但無論從哪種角度來說,這種現象對行業而言絕不是壞事。

有業內研發專家告訴《FBeauty未來跡》,今年臨床審查更加嚴格,整個研發和申請周期都會被拉長,這是導致今年申請數量下滑的原因之一。

“專利申請容易,但獲批的實際難度在增加。”賈焱表示,近兩年,專利局對發明專利創新性、科學性的要求在提高,而每一條專利的申請和公開都要投入相應成本。“如果最終沒有過審但又進行了公開,對企業本身是一種損失。所以很多公司在申請上都會更加嚴謹,不斷權衡專利創新性是否達標,能否通過審查。”

另外一方面,《FBeauty未來跡》發現,這些頭部企業的專利研發方向都在往縱深發展,這也意味著,新發明專利的“含金量”更高了。

從專利細節,可以看出企業上半年的研發導向有三。

第一,更具壁壘意義的靶向創新、生物技術創新。

除了從消費者角度出發,也有的專利成果是從產品角度出發,針對市場痛點,提出創新性的研究。

例如高端品牌第十四章母公司上海拜思麗提出的“一種維A烯丙基酯及其制備方法”,是一種創新新成分,通過對相應靶點的激活或抑制,在抗衰化妝品以及抑制痤瘡、銀屑病等藥物方面有良好的應用前景。“這種研發一些輸送方式,找一些靶點的技術有比較強的壁壘性,相較于其他類型的發明專利更加具有差異化。”上述業內研發專家認為。

此外,企業對皮膚科學的研究越來越深,開始轉向從生物技術角度尋找解決方案。例如丸美提出的“一種酵母來源外泌體及其制備方法和應用”、貝泰妮提出的“一種含仿生紋理結構的人工皮膚及其制備方法”,“明顯看到生物技術的滲入越來越多。”賈焱認為。

與此相對應的,植物提取物類專利明顯減少。去年在《FBeauty未來跡》梳理的11家美妝企業中,超一半企業都發布了植物提取物相關專利申請。

賈焱告訴《FBeauty未來跡》,植物提取物類原料的工藝和制備過程相對而言比較確定,導致市場上相似的植物類原料越來越多,無法打出差異化。

第二,在專業方向精耕細作,加強研發深度。

例如華熙生物申請的“敏感肌修護組合物及其用途”、環亞“一種用于皮膚舒緩、修復的組合物及其制備方法和應用”等專利成果,都能夠起到舒緩、修護效果,主要針對敏感肌人群進行研究。

此外,抗衰作為消費者一直高度關注的功效,也在上半年引來不少企業深挖。例如丸美提出的“一種用于皮膚舒緩修復的重組膠原蛋白及其應用”、水羊“黑參總皂苷提取物的制備方法及其在化妝品中的應用”,都具有緊致、抗衰老功效。

“企業都在深耕貼合品牌的技術,這比過去情況有進步,更加務實精準。”某業內技術專家告訴《FBeauty未來跡》。

第三,是企業從品牌規劃出發,為品類延伸而申請的專利。

例如貝泰妮今年上半年申請了14條發明專利,在22家本土企業中排名第一。申請內容除了肌膚修護類成分的制備和應用外,還包括用于醫美領域的注射填充材料、具有抗衰修護能力的成分制備方法和應用,極有可能應用在去年貝泰妮新推出,瞄準抗衰賽道的高端專業護膚品牌AOXMED璦科縵中。

此外,貝泰妮還申請了“一種酸漿閃釋粉及其制備方法和應用”,用于功能性食品、保健食品和口服護膚品等領域的產品制備方法和應用,未來或將在口服美容賽道發力。

研發卷起“千堆雪”,映照創新意識覺醒

但不可否認的是,目前本土美妝企業仍然面對研發創新難的問題。

上述業內研發專家告訴《FBeauty未來跡》,從上半年發明專利申請的具體情況來看,所針對的研發點變動不大。“普遍以技術門檻較低、容易找到差異化的組合物為主,創新性比較弱。沒有出現如當年的玻色因一般創新性足、具有絕對保護意義的結構性成果。”

某業內研發人員向《FBeauty未來跡》表示,目前相對成熟的美妝企業,都會先對進入的領域和專利技術進行全面布局,然后再上線相應產品。一般創新性原料的研發要經歷篩選、成分、功效測試等漫長過程,周期長、投入高。從開啟項目到專利申請號公開一般要三到四年時間。

這也導致企業與消費者之間存在“信息差”。一品牌創始人告訴《FBeauty未來跡》,自家品牌首款產品上市時,小紅書平臺內便有消費者吐槽“技術LOW”,“未達到內心期待值”。“但實際上好的技術想要面市是需要周期的,當然這也是品牌的市場溝通沒做到位的表現。”

賈焱向《FBeauty未來跡》預測到,未來伴隨企業對皮膚科學研究的深入,專利申請方向或許會呈現這三大趨勢:

1、申請類型上,會從產品配方延伸到制備工藝、功效評價方法等方面。

2、市場越來越追求成分的簡單、安全,未來可能會從劑型上創造差異。

3、生物原料可能會不斷增加,例如不同類型的膠原蛋白,仿生類化妝品。伴隨消費者和市場對綠色、安全訴求的不斷提升,對功效明確、具有一定市場基礎的成分研究會越來越多。

“最近這兩年,國內美妝企業正在爭分奪秒尋找自己的創新點。”第十四章品牌創始人梅鶴祥表示,這證明本土美妝企業的自我創新意識正在逐漸覺醒。“非常難能可貴,這是經歷血的教訓后獲得的領悟。”

中國化妝品工業發展歷史接近40年,從最初粗糙、浮于表面的產品到現如今精細到每一靶點的成分技術,從購置原材料坐地生產到完備的研發體系。經歷如此漫長的周期,從頭部企業開始,本土美妝企業終于有足夠資本和實力走上自主創新之路。雖不快,但逐漸找到了屬于自己的節奏。