文|投資界PEdaily

又一個明星獨角獸要IPO了。

投資界-天天IPO獲悉,6月30日,黑芝麻智能正式向港交所提交上市申請書,預期募資規模2億至3億美元,中金公司和華泰國際為其聯席保薦人。值得一提的是,這是自港交所18C規則生效以來,第一家正式遞交上市文件的特專科技公司。頗具戲劇性的是,黑芝麻智能的背后掌舵人單記章、劉衛紅是多年好友,早年均畢業于同一所高中——

武漢黃岡中學。

高中之后,單記章考入清華,后來進入芯片行業;而劉衛紅去了上海交大,最終投身汽車行業。兜兜轉轉,2016年,目睹國內汽車智能化浪潮,二人一拍即可,共同創辦了黑芝麻智能,主攻自動駕駛芯片。2021年9月,黑芝麻智能與青山區人民政府簽訂投資協議,將公司全球總部落戶。一路走來,黑芝麻智能成為近年創投圈的現象級項目,身后集結龐大的投資人隊伍。在全球缺芯潮的背景下,中國汽車芯片創業公司融資一個比一個火爆,迅猛崛起。如今,該到了檢驗真正實力的時候了。

從黃岡中學走出,他們聯手創業,要IPO了

這是一個高中好友聯手創業的故事。

黑芝麻智能創始人之一單記章出生于湖北省黃梅縣,中考時順利考入赫赫有名的黃岡中學。憑借著高升學率、高獲獎率,湖北黃岡中學曾被譽為高中教育“神話”。在這所高中,單記章度過了難忘的高中時光,并結識了此后的創業伙伴——劉衛紅。

1986年,單記章考入了清華大學無線電電子學系,而劉衛紅被上海交通大學錄取。大學畢業后,單記章直接到了硅谷工作,進入世界知名圖像芯片公司OmniVision(豪威科技),一干就是20余年;而劉衛紅繼續深造,拿到了清華大學和加拿大多倫多大學學位,而后就職通用汽車、博世,曾出任博世底盤制動事業部亞太區總裁。

身處產業一線,單記章和劉衛紅見證了中國汽車產業日新月異的變化。2016年左右,硅谷和沃爾沃、奔馳、福特等知名車企紛紛開展自動駕駛項目。單記章也嗅到了商機,時常找劉衛紅交流、談心,共同探討汽車行業的機會。

經過長時間的觀察和思考后,單記章和劉衛紅一致認為汽車與人工智能的結合將帶來巨大的市場機會。于是,兩人一拍即合,并在2016年創立黑芝麻智能科技——目標是利用在視覺感知領域的技術專長和AI技術,為自動駕駛提供完整的解決方案。

乘著AI和自動駕駛的東風,單記章快速搭建了一個團隊,核心成員均來自英偉達、微軟、高通、安霸、Marvell、arm等芯片巨擘。“很多人在資金還沒有完全到位的情況下,義無反顧地辭去了原來的工作,降薪加入我們的團隊。”單記章曾在一次公開演講中分享道。

一個初創公司如何做好難度極高、極為復雜的自動駕駛芯片?單記章結合自身的經驗,決定先從核心IP做起,“這也是硅谷的文化所在,要在技術上領先就要從核心技術入手,要建一個跟別人不一樣的技術體系,筑起自己的護城河。”

2019年,黑芝麻智能正式發布華山一號A500計算芯片,并和一汽達成了合作。“一次流片成功,只花了6個星期的時間,就讓芯片運行起來了,工具鏈以及所有的軟件也全部運行正常。”公司創始人兼CEO單記章曾接受集微網采訪時,談及了這一細節。

隨后,黑芝麻智能加快了節奏——2020年,發布了華山二號A1000芯片;2021年,旗下華山A1000通過了所有的車規認證,而且啟動全新的產品線研發,發布了華山二號A1000Pro;2022年,華山二號A1000系列芯片正式量產,并且在國內首個提出了艙駕一體的概念。

今年4月,黑芝麻智能推出了武當系列跨域SoC,主打跨域計算,這是業內首個智能汽車跨域計算芯片平臺,覆蓋座艙、智駕、網關等不同領域,具有多種融合功能,瞄準L2+級別智能駕駛及融合計算應用市場。C1200是武當系列的第一款芯片,預計將在今年內提供樣片。至此,黑芝麻智能的產品線覆蓋自動駕駛和跨域計算兩大領域。

走過7年,總部位于武漢的黑芝麻智能成為了芯片領域現象級獨角獸。根據今年4月發布的《2023年·胡潤全球獨角獸榜》,黑芝麻智能位列第504位,估值140億元人民幣。如今,單記章和劉衛紅這對好兄弟踏上了IPO敲鐘的征途,一同等待人生第一家上市公司。

芯片生意很燒錢,783名研發人員,三年虧15億

黑芝麻智能靠什么撐起一個IPO?

先從具體產品來看,黑芝麻智能作為車規級智能汽車計算SoC及基于SoC的解決方案供應商,主要的芯片產品是華山系列和武當系列。其中,華山系列專注于自動駕駛,包括華山A1000、華山A1000L、華山A1000 Pro、華山A2000等多款不同的產品,前面兩款均已進入量產狀態;而武當系列則專注于跨域計算,旨在通過融合自動駕駛、智能座艙、車身控制及其他計算功能于一個SoC,迎合智能汽車跨域計算需求。

自動駕駛SoC是什么?其實在汽車芯片領域,MCU及SoC是典型的計算芯片。但隨著汽車行業朝著電動化、智能化發展,傳統MCU難以處理復雜數據,自動駕駛SoC靠著計算能力強、數據傳輸效率高等優勢,成為汽車芯片設計和應用的主流趨勢。一般而言,自動駕駛SoC會集成到一塊攝像頭模塊或一個自動駕駛域控制其中,是自動駕駛汽車的“中樞大腦”。

目前,黑芝麻智能已獲得10家汽車OEM及一級供應商的15款車型意向訂單,同時已與30多家汽車OEM及一級供應商合作,如一汽集團、東風集團、江汽集團、合創、億咖通科技、百度、博世、采埃孚及馬瑞利等。

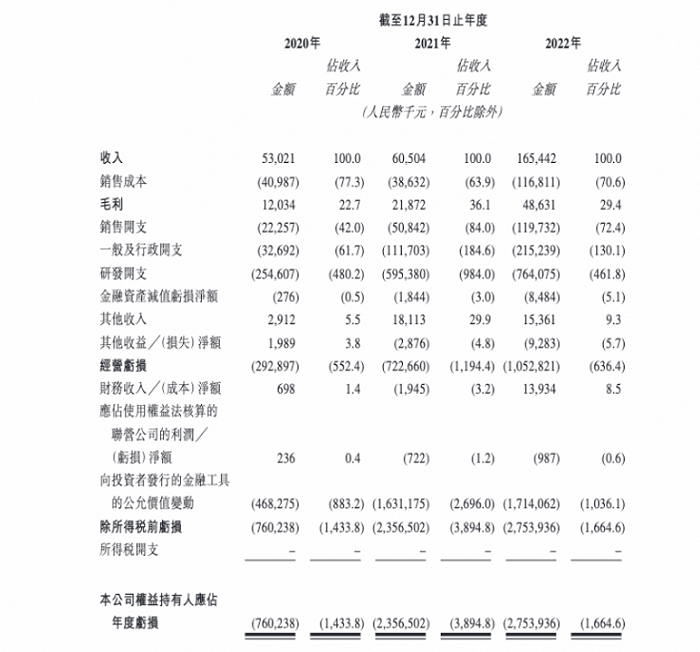

然而車規級芯片終究是一門燒錢的生意。招股書顯示,2020年-2022年,黑芝麻智能收入分別為5302萬元、6050萬元以及1.65億元,累計收入2.79億元。而對應的經營虧損為2.93億元、7.23億元以及10.53億元,經調整凈虧損為2.73億元、6.14億元以及7億元,三年合計虧損15.87億。

黑芝麻智能在研發上舍得砸錢。數據顯示,2020年-2022年黑芝麻智能研發投入分別為2.55億元、5.94億元及7.64億元。截至2022年底,研發團隊有783名成員,其中55%擁有碩士或以上學歷。研發團隊成員占雇員總人數的85.5%。

黑芝麻智能坦言,未來經營過程中還存在著諸多不確定因素。根據佛若斯特沙利文的資料,按2022年車規級高算力SoC的出貨量計,黑芝麻智能是全球第三大供應商。但黑芝麻智能SoC出貨量僅為5%左右,與英偉達差距高于80%的市場份額存在明顯差距。

此外,黑芝麻智能現有的意向訂單,可能無法直接與未來芯片產量掛鉤,甚至有可能無法轉化成真金白銀。因為汽車OEM可能需要很長時間才能開發意向訂單車型,甚至可能推后或取消有關車型,存在著巨大變動。

與此同時,黑芝麻智能的芯片均由臺積電代工。如果臺積電無法正常供應芯片,都會對黑芝麻智能穩定供應能力有影響。尤其缺芯潮的危機尚未完全消散,車企客戶在選擇芯片供應商時,持續穩定的供貨能力是他們最為關心的事情。

如此看來,黑芝麻智能沖刺“國內自動駕駛計算芯片第一股”的道路,依舊艱險。

投資人搶瘋了,國產汽車芯片大爆發

這幾年,黑芝麻智能一筆筆融資留給創投圈深刻印象。

公司起步階段恰逢國內創投圈掀起AI和自動駕駛熱潮,而黑芝麻智能團隊有著芯片和車企的雙重背景,自然而然地吸引了無數投資方的目光。2016年9月,黑芝麻智能剛成立近3個月,便拿到了北極光創投的獨家投資。

彼時,北極光創投曾分享背后投資邏輯:“智能會越來越廣泛地應用于前端領域。車規芯片是一個非常復雜的領域,黑芝麻核心團隊在汽車領域有多年的產業經驗,率先洞察到汽車+視覺的市場機遇,即自動駕駛的感知部分,市場潛力不言而喻。”

2018年,黑芝麻智能宣布完成近億人民幣A+輪戰略融資,由蔚來資本領投,芯動能投資基金、北極光創投等跟投;2019年完成B輪融資,由君聯資本旗下專業半導體基金君海創芯領投,上汽集團、SK中國、招商局集團旗下招商局創投、北極光創投、達泰資本、風和資本等跟投;2020年,海松資本投資了黑芝麻智能。

2021年,公司迎來了一個重要的戰略投資方——小米。彼時,雷軍剛宣布要親自下場造車,并開始帶著團隊考察汽車產業鏈項目。在對黑芝麻智能進行投資盡調時,雷軍曾召集公司高管向黑芝麻智能提問,甚至還開了調研會。在《中國企業家》的報道中提到這一細節,雷軍曾與單記章就商務、產品定位等細節進行深度交流,并提醒單記章:“行業毛利很高,未來競爭會很激烈。”

多番論證后,小米決定投資黑芝麻智能,并擔任了兩輪融資投資方——2021年,黑芝麻智能宣布已完成戰略輪和C輪融資,融資金額未透露,投后估值近20億美元,投資方包括小米長江產業基金、富賽汽車等;C輪融資由小米長江產業基金領投,聞泰戰投、武岳峰資本、天際資本、元元禾華、聯想創投、臨芯資本、中國汽車芯片產業創新戰略聯盟等跟投。同年4月,黑芝麻智能還拿到了騰訊、博世集團、東風汽車集團的投資。

轉眼到了2022年,黑芝麻智能依然保持著高頻率的融資節奏——1月,獲得蔚來資本和吉利控股投資;8月,再次宣布了C+輪融資,武岳峰科創領投,興業銀行集團、廣發信德、漢能基金、北拓一諾資本、新鼎資本、之路資本、揚子江基金等機構跟投;12月,東風集團旗下東風資產管理有限公司對黑芝麻智能進行戰略投資。

身后集結如此龐大的投資方隊伍,黑芝麻智能堪稱恐怖的融資歷程算是全球汽車缺芯潮的一縷寫照。

過去幾年,汽車產業向電動化、智能化轉化已經是大勢所趨。加之全球范圍的“缺芯潮”,讓更多車企意識到汽車芯片的重要性,進而帶動了一波融資熱潮。僅在2022年,地平線、芯馳、景略半導體、云途半導體等公司接連官宣數億融資。

“車規級芯片的融資潮仍將繼續上演,2023年投資車規級芯片企業的現象會更多。”一位關注芯片賽道的投資人表示。毫無疑問,汽車芯片是一個前景可觀的市場,尤其在中國。IHS預計,2025年全球汽車SoC市場規模將達到82億美元,并且L3級別以上自動駕駛預計2025年之后開始大規模進入市場,配套高算力、高性能SoC芯片將會帶來極高附加值,有望帶動主控芯片市場快速擴容。

不過,留給國產汽車芯片廠商的時間并不多了。

正如黑芝麻智能曾預判:在2025年,車企會建立起相關的供應商體系,汽車供應鏈一旦穩定后便少有調整,到時候不會有太多機會給新公司。因此,對于國產芯片廠商來說,能否在2025年之前上車至關重要。“行業窗口期也就是未來三、四年時間。”

沒有人愿意缺席。單記章曾感嘆:“我自己有一個夢想,我希望中國的智能汽車上的核心芯片是由我們中國公司做的。”為了這個樸素的目標,無數創業者和投資人悄然投身到這一場歷史洪流里。