文|首條財經 李歡

編輯|蒙多

風品:令煜

三十年河東,三十年河西。盲從國際大牌、“更香”迷戀已是歷史。

據乘聯會統計,今年1-5月,中國狹義乘用車市場累計銷量763.2萬輛,同比增長4.2%。其中廠商批發銷量顯示,比亞迪力以99.65萬輛,力壓一汽大眾高居榜首。且長安汽車、奇瑞汽車、吉利汽車分列三至五名。

自主品牌銷聲勢日隆,離不開降碳減排大勢,為押注新能源創造的“天時”;離不開消費者日益成熟理性、更重性價比、質價比的“地利”;更離不開日拱一卒“國貨自強”下、創新鏈、產業鏈共振的“人和”。

正如王傳福所言,高端品牌不是依賴堆砌配置,而應依托于技術,不看出身看技術,這是中國品牌的機會。

大潮起落、此消彼長間,如今壓力棒傳導到國際品牌、合資品牌一端。面對咄咄逼勢,該如何防止滑落、做出哪些調整呢?

1、市場份額下滑,出售工廠 以退為進?

唯有更全面、更精準擁抱市場。

6月20日,“2023CEO投資者日”上,現代汽車發布了中長期經營戰略和財務計劃:

未來10年內,將投資109.4萬億韓元(約合854.1億美元),加快向智能移動解決方案企業轉型。其中,約35.8萬億韓元將被用于電動汽車。到2030年,公司每年銷售200萬輛電動汽車,并在同年實現電動汽車利潤率超過10%。

意外的是,其中國市場的產能卻在收縮,宣布將出售兩處工廠。

公開資料顯示,現代2002年在中國的合資工廠有5處,總產能可達165萬輛。

實際上,2021年現代便出售了一家中國工廠,若加上上述兩家,收縮態勢明顯。

何以至此?要知道,2022年,現代汽車集團全球總銷量684.82萬輛,僅次于豐田、大眾,位居全球第三。中國作為世界最大的汽車市場,2016年之前也一直是現代“利潤奶牛”。

據韓國汽車業聯合會4月數據,韓系車在中國市場的占有率僅為1.6%。相較2012年10%市占率,隱已邊緣化。

另據北京汽車財報,北京現代銷量已連續4年下滑。2022年銷量25萬輛,同比下滑30.55%,僅為2014年銷量巔峰期的21.55%。

產能下滑,無疑是關廠直接原因,那么深層癥結又是什么?

現代汽車首席執行官Jaehoon Chang曾坦言:現代及其子公司起亞,都在執行力和創新力更強的造車新勢力面前失去競爭力。

除了錯失新能源浪潮先機,往期自身積弊也值反思。如瀏覽車質網,以現代領動為例,用戶評分只有3.1分(5分制),除了外觀靚麗,在駕乘體驗、質量口碑上不乏吐槽質疑、頗有些乏善可陳。

跌眼球的是,不久前,起亞中國首席運營官楊洪海表示,起亞今年首季在全球一共掙了21億美金,貼得起中國市場,你本土企業有這些資金實力玩嗎?你先(自己砸錢砸市場)燒死了,我后面再等著進來搶市場也可以。“我兜里都是錢都是技術,我又沒有放棄這個市場,在合適的時間進來收拾你們也是一種策略。”

字斟句酌,現代仍志在中國市場、實力雄心可嘉。只是今時不同往日,車圈高速迭代,不缺資金不缺新技術,所謂一步慢步步慢,以退為進是好策略么?有無過于樂觀自信呢?

要知道,2022年中國已超越日本化身全球汽車出口第一。2023年勢頭仍在加速,1-5月出口量達到175.8萬輛,同比增長81.5%,5月出口量達到38.9萬輛,環比增長3.4%,同比增長58.7%。

其中,新能源汽車是拉升主力。5月出口量達10.8萬輛,同比增長1.5倍;1-5月累計出口45.7萬輛,同比增長1.6倍。

行業分析師于盛梅表示,經過多年市場風雨歷練、堅持不懈的技術投入、產業鏈培育,目前蔚來、理想、問界、極氪等新勢力都基本形成了平臺化造車的能力,在智能駕駛系統、傳感器、芯片、算法等方面各具優勢。

完成了從0到1的進階,而從1到100,飛輪效應往往呈現加速狀態,這也是新勢力們新車型不斷問世、產品迭代加速、品牌矩陣日益豐滿的原因所在。

沒錯,國產品牌已是今非昔比。除了新勢力產品升級、提升性價比,長安、廣汽、吉利等傳統車企的覺醒追趕,也堪稱風起云涌,均推出了自主高端新能源品牌,且價格戰打得更決絕。

以比亞迪為例,極致性價比、全面產品矩陣、疊加產能優勢、核心三大件自研的成本優勢讓其傲視群雄。

一定意義上說,今年以來國內車市的一波波價格戰,帶來格局洗牌的同時,也是行業成熟、車企綜合競爭力提升的一種表現。意味著國產自主品牌已從追隨者、模仿著,日益走到舞臺中心,日益掌握主導權。

可以預見,隨著各國降碳減排目標的持續推進,占據先發優勢的中國新能源汽車出海步伐將不斷加快。從進口大國到出口大國,卷向海外的中國車企大殺四方,寄希望借海外彌補中國市場的現代又將如何應對?

大浪淘沙,不進則退。狹路相逢,精準進攻是最好的防守。

2、銷量十年首降 何破“心賊”

相似考量的,還有豐田汽車。

面對電動化潮流,這位曾經全球車企“一哥”戰略態度有些左右搖擺。

就在上月,豐田前掌門豐田章男再度發聲“日本汽車工業的優勢在于電池電動汽車、氫能和混合動力等技術的多樣性。日本企業應該提煉其獨特的技術優勢,提高競爭力。我相信日本汽車工業的多途徑是在需要的地區利用該技術。”

玩味在于,嘴上喊著拒絕的豐田,實際動作卻沒落下。早在2021年12月,其便發布了電動化戰略。彼時,豐田宣布將在2030年前,在全球范圍內推出包括乘用車、商用車等領域在內的共計30款BEV(純電動汽車)。屆時,其BEV汽車全球年銷計劃達到350萬輛。

2023年4月7日,新社長佐藤恒治更新了電動化轉型策略:擬在2026年前將電動汽車全球銷量提高到每年150萬輛,并推出10款新電動車型。

提速肉眼可見。據新華網報道,2022年全球電動汽車銷量僅為2.4萬輛。豐田披露的新發展戰略意味著未來4年豐田的電動汽車銷量將提高60多倍。

不加勁兒不行了。2022年,豐田在中國市場的新車銷量同比減少0.2%,降至194萬600輛,為10年來首次下滑。

全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹分析稱,日系車銷量下滑與汽車行業的整體趨勢有關,燃油車市場份額正劇烈萎縮,而日系車企的新能源車仍處弱勢,部分銷量被自主品牌新能源車分流,從而導致市場份額下滑。

欣喜的是,相比現代,豐田展現出更多迎戰意愿。

2022年10月,首款純電動車——bZ4X亮相。資料顯示,該品基于豐田的e-TNGA架構打造,定位純電動中型SUV,CLTC工況最長續航里程可達615km,售價19.98-28.78萬元。

2023年3月,又推出首款純電中型轎車——一汽豐田bZ3。同樣基于豐田e-TNGA平臺打造,包括3款車型,續航超600KM,售價在16.98萬—19.98萬元。

遺憾在于,至于目前看,兩款產品銷量并不算多出彩頭。

懂車帝數據顯示,廣汽豐田bz4x自上市以來,除去年12月銷量破千輛以外,其余各月銷量均未破千;即使表現更好些的豐田bz3,今年5月銷量也只有2553輛,在新能源轎車銷量排行榜中位列第29,尚未躋身一線頭部。

客觀而言,銷量不佳并非豐田品牌出了問題,而是市場競爭足夠激烈。消費者面對眾多選擇,唯有產品力更優者才被“用腳投票”。

橫向對比,與bz4x、bz3同價檔的國產品牌不在少數。比如AION S 2023款Plus80,后者動力更強,續航要多出93KM,且官方承諾首任車主終身質保(責任免除條款以官方為準)。

比亞迪總裁王傳福曾言,中國品牌在技術層面已全面超越,不管造型技術,還是電池、電機、電控等新能源汽車核心技術,以及智能網聯、智能座艙等智能化技術,已經超越了合資品牌的技術水平,引領全球新能源車發展。

言語夠犀利,卻能找到印證點。比如bz4x選用的是寧德時代的電池組,bz3則選用的是比亞迪的電機和電池。

推新只是一方面,想要夯實消費心智、銷量提振,根本還在產品內力、全產業鏈的深耕打磨,這自然離不開決絕擁抱轉型。那么,上文前掌門的吐槽可是加分項。

只有時代的企業,沒有企業的時代。戰機稍縱即逝,往往一轉身就是一個時代。不破“心賊”,轉型怎能順遂?

3、重金加碼、補短板,百萬目標任重道遠

沒錯,產品力的競爭,就是創新力的競爭、全產業鏈的競爭。

選擇不同,過程不同,結果也不同。

在電動化轉型這件事上,大眾沒有現代的“以退為進”、豐田的內心“擰巴”,只有承認落后,勇敢直追的決心。

2023年3月,大眾汽車集團表示,計劃2023年至2027年投資1800億歐元,用于推進電池戰略、擴大北美地區業務、強化在中國的數字化實力和產品競爭力等。

其中,超三分之二資金將被投入到與數字化、電動化相關的領域。相比公司上一個五年計劃中的56%,押寶追擊之心肉眼可見。

可以說,中國市場既是銷售重心,也是轉型重心,扮演重要角色。

如早在2020年,大眾中國便通過受讓股權方式,獲得了中國動力電池廠商國軒高科的股權。次年又通過定增,提升了持股比例。合計出資約87億元,共獲26.47%股權,以此補齊自身短板。

2021年7月,國軒高科、大眾集團簽署諒解備忘錄,前者成為首個標準電芯研發的定點開發商,為大眾開發第一代標準電芯。據媒體報道,標準電芯將通過采用統一的設計標準,大幅降低電芯成本,預計未來將覆蓋大眾旗下80%車型,綁定深度可見一斑。

另外,大眾汽車2022年還在“在中國,為中國”策略指引下,與地平線攜手,推動在中國駕駛輔助系統和高級自動駕駛技術的發展。

據悉,兩者將攜手成立CARIAD中國子公司,加速研發進程、拓展軟件研發,并推動面向中國市場的技術概念落地。

國士待之、國士報之。拿出真金白銀強鏈補鏈、真正研究國民心智的大眾也收獲了成長。

2022年,大眾汽車集團在中國市場純電動車型的整體交付量同比增長68%。

2023年2月,首席執行官奧利弗·奧博穆訪華時表示,“中國市場正驅動全球創新,我們也在為中國市場不斷開發出新的解決方案,并應用于全球。”在奧博穆看來,了解中國市場的前沿技術發展趨勢對大眾至關重要,能夠幫助其正確選擇業務的輕重緩急。

能夠放下身段、自我反思變革、虛心學習,本身就是一種進化。尤其對一家國際大牌而言,分清戰略輕重緩急尤為重要。

放眼國內市場,大眾汽車仍在負重前行,要繃緊這根追擊弦兒。

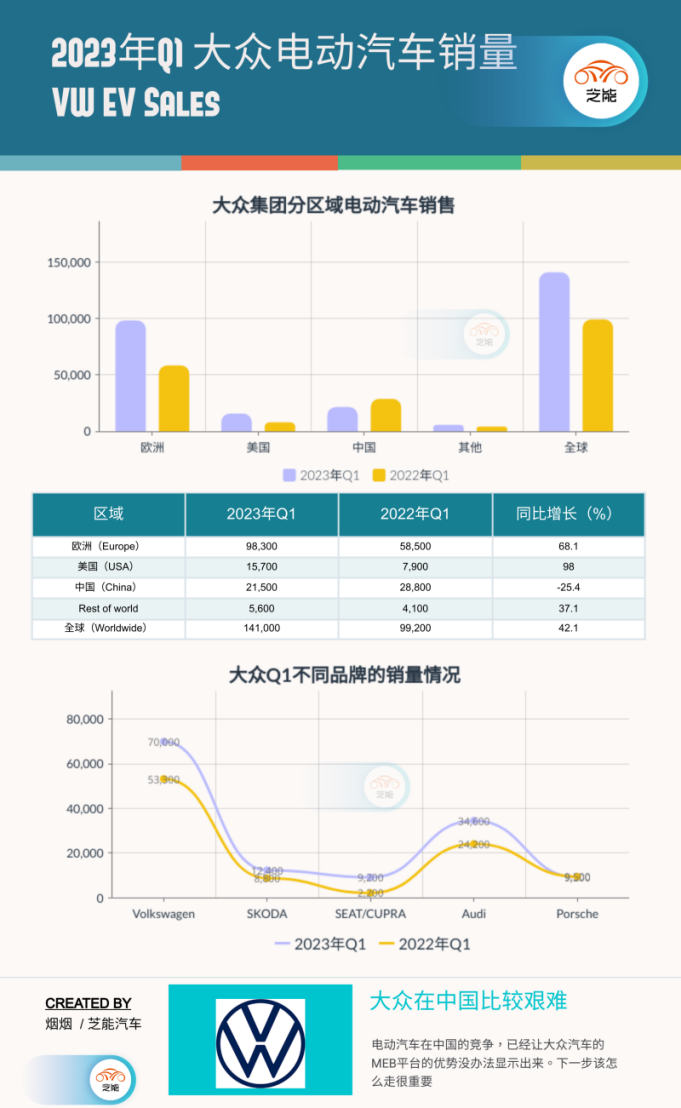

據IT之家報道,大眾汽車集團報告稱,2023年Q1大眾電動汽車大眾汽車集團銷售了14.1萬輛純電動汽車,同比增長42.1%,占總銷量6.9%。去年同期為 5.2%。

但細分看,大眾電動汽車歐美市場增速分別高達68.1%、98%,中國市場卻下滑了25.4%。結合大眾原先定下的100萬臺純電動汽車目標,眼前進度已遠遠落后于目標。

深入產品層面,大眾ID.家族產品銷量表現不錯。懂車排行榜數據顯示,今年5月大眾ID.4 CROOZ和ID.4X的銷量分別為3937輛和2323輛。

從用戶評價來看,無論ID.4 CROOZ,還是ID.4X,都給予用戶不錯的駕駛體驗,然智能化方面卻仍遜于國產新勢力。

誠然,企業轉型從不是輕松話題。尤其大型車企牽一發動全身、如烹小鮮如履薄冰,時間的沉淀、戰略的堅守隱忍、實操的果敢精準缺一不可。

但愿,乘著上下共識的戰略東風,大眾能靜待花開、盡早云開見月明,為中國用戶提供更多優質產品。

4、扣準主旋律 百花齊放

說千道萬,消費者為王。沒有永恒的勝者,面對新舊交替、行業迭代,精準拿捏用戶消費喜好、市場消費趨勢,是所有車企的必修課。

蔚來汽車創始人李斌曾言:“如果我去做一家傳統車企的 CEO,做的并不一定比他們好。推動一個傳統巨頭轉型,比做一家創業公司要更難。”

在李斌看來,作為創新創業公司,蔚來有一些傳統車企不具備的特點,比如決策非常靈活,也更加迅速,可以重構產品和商業模式等。

的確,打破路徑依賴、自我進化,往往是一件難而又難的事。不僅要投入資金、技術,還要打破原有的利益鏈條。想高效渡過轉型陣痛,管理層必須拿出大智慧,決策精準性是重中之重。

以豐田汽車為例,押錯寶、糾正路線代價不小。早在2014年,其便推出了電動汽車Mirai。然在選擇技術路線時,卻倒向了氫燃料汽車。

電動亦或氫燃料,究竟誰代表,未來我們不做評價。但一個不爭事實是,在特斯拉等品牌帶動下,電動化潮流已然不可阻擋。誠然,豐田氫動能汽車已實現商業化、或許更符合自身實情,卻難掩起大早趕晚集的遺憾。

尤其對合資車企而言,由于決策權往往委于外方,即便直面國內市場春潮,卻苦于心有余而力不足,最終導致一步慢,步步慢,銷量被分食。

相比之下,國產自主品牌不僅市場環境寬松,更憑借與狼共舞中鍛煉出的耐力韌性、戰略定力、決策前瞻性,死磕創新力、產業鏈優勢,最終實現了彎道超車、逆襲超越。

當然,企業起伏興衰本是常態,一時領先不代表時時領先。行業分析師郭興認為,國際大廠仍有成熟的造車工藝、創新體系、用戶沉淀,如能放下老眼光老經驗執念、積極融入中國市場,加速構建供應鏈、創新技術卡位,用拳頭產品以點帶面,重溫榮光也未可知。

沒錯,江湖未定,你我皆黑馬。國產自主品牌,遠未到彈冠相慶時。君不見,補貼退場、價格戰加劇、新品牌魚貫而入、傳統國際大廠覺醒,新能源車市看似繁花似錦,實則烈火烹油。負重前行、查漏補缺、保持市場敬畏優勢敬畏,仍是國產自主品牌的主旋律。

在首財君看來,無論國內國外,無論洋品、合資、自主,唯有充分競爭才能充分發展,才能滿足人民日益增長的美好生活需要。

王傳福曾說過,一切技術都是紙老虎。那么,一時落伍又何嘗不是。但愿在汽車大國到汽車強國的進階中,從業者們能勝而不驕、敗而不餒。中國車圈能海納百川、百花齊放。