文|青眼

近日,義烏市展策電子商務有限公司(下稱:展策公司)因涉嫌擅自使用或仿冒香奈兒特有的名稱、包裝、裝潢,被監管部門罰款30萬元。

青眼調查了解到,2020年至今,香奈兒至少從13起化妝品相關產品商標侵權案件中勝訴。整體上,國內外知名品牌維權打假意識和行動力都大幅提升,對山寨品甚至假冒品來說,違法成本變高了,生存空間越來越窄了。

成本僅1.4元,山寨香奈兒香水被罰30萬

據義烏市市場監督管理局發布顯示,展策公司于2023年2月委托浙江麥雅化妝品有限公司生產標有“COCOSILIYA”商標的香水。2023年4月,該批香水生產完交付至當事人位于義烏市佛堂鎮大士路67號的倉庫內。

經查,該香水外觀與香奈兒五號香水的瓶身外觀及外包裝外觀有較高相似度,足以引起消費者混淆,行為構成擅自使用與他人有一定影響的商品包裝、裝潢等相近似的標識。

處罰書顯示,至案發日,展策公司共委托生產了包裝、裝潢混淆的香水1155箱(96瓶/箱),該香水單瓶購入成本僅為1.4元,實施混淆不正當競爭行為的違法經營額達177408元。

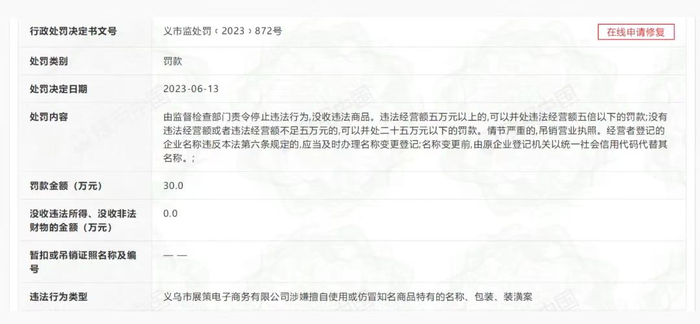

綜上各項,義烏市市監局認定,展策公司違反了《中華人民共和國反不正當競爭法》第十八條,屬于不正當競爭,對其作出了責令停止混淆行為、沒收查獲在案的實施混淆的香水、并罰款30萬元的處罰決定。

截自信用中國

據企查查顯示,展策公司成立于2014年,主要從事化妝品等產品的批發與銷售。該公司法定代表人、實控人均為宋志峰,他共關聯了6家企業。

截自企查查

青眼發現,宋志峰于2016年申請了“COCOSILIYA”第3類商標(包含化妝品、香波、空氣芳香劑等)。據中國商標網顯示,目前,該商標仍在專用權使用期限內。

截自中國商標網

據青眼進一步調查,COCOSILIYA在天貓開設了旗艦店,店內一款沐浴露宣稱“香奈味”,瓶身造型像是加長版的香奈兒五號香水,該店內未見香水產品。不過在其他店鋪,COCOSILIYA香水仍在正常銷售,50ML單瓶售價在13.8~129元不等,與正品香奈兒五號香水價差最高達近55倍。

截自淘寶(6月28日15時截圖)

值得一提的是,宋志峰關聯的義烏市靚點化妝品有限公司(曾用名上海靚點化妝品有限公司),也曾因商標侵權被阿道夫起訴,目前案件還在二審當中。

17家企業侵權敗訴

五號香水作為香奈兒公司的經典王牌產品,已成為全球最受歡迎的香水之一。據香奈兒發布2022年財報,按固定匯率計算,其去年銷售額同比大漲17%至172億美元(約合人民幣1215億元)。其中,香奈兒的香水和美妝產品銷售額幾乎翻了一倍,五號香水功不可沒。

也正因如此,不斷有企業“碰瓷”,甚至生產銷售假冒偽劣香水、化妝品。青眼在中國裁判文書網上以“香奈兒股份有限公司”(下稱:香奈兒)“民事案由”為條件檢索,共有338個搜索結果。在這之中,“侵權”案件共有186起,涉及商標專用權案件145起。

據青眼不完全統計,近些年來,約有16起化妝品行業商標侵權案件,涉及17家企業,香奈兒獲賠總金額約260萬。其中,廣州市名仁堂化妝品有限公司出現率最高。(詳見青眼號外文章《這些年,香奈兒打過的官司》)

由上表可見,香奈兒侵害商標權糾紛案在2018年以后明顯增多,被告對象涉及個體戶、百貨超市、代工廠以及經銷商等多個主體,其中,法院判賠金額最低為1萬,最高為40萬。

值得一提的是,在這16起案件當中,涉及香水產品侵權的案件就高達11起。從以往香奈兒起訴維權成功案例來看,法院支持香奈兒一方的理由是:香奈兒五號香水在境內具有一定的市場知度,為相關公眾所知悉,且該商品的包裝裝潢具有區別商品來源的顯著特征。

除了以上這些碰瓷案件,更有甚者直接生產銷售偽劣大牌香水。日前,富川人民法院審結一起生產、銷售偽劣香水案,涉案五名被告人因假冒生產并銷售蒂芙尼、香奈兒、寶格麗等22個國際品牌、104個系列偽劣香水,分別被以生產銷售偽劣產品罪判處有期徒刑4年至7年不等。

合力抵制,驅除劣幣

打造原創品牌所需的高額成本,再加之消費者對大牌的偏愛和信賴,很多小企業或者新企業常常在利益面前迷失,企圖通過傍品牌、知名大牌等來仿制相應山寨產品,獲取高額收益。

對此,青眼粗略梳理了近年來化妝品行業的幾類抄襲亂象:一是國際大牌被頻繁仿冒,如赫蓮娜、香奈兒、雅詩蘭黛等一直飽受其害;二是本土新銳品牌被國內白牌圍攻,如HOLD LIVE曾因接連抄襲完美日記和花知曉被罰;三是國外小眾品牌被國內白牌抄襲;四是國外品牌抄襲國內品牌,如花西子同心鎖口紅系列曾疑似被日企“山寨”。

亂象的背后,本質是對知識產權缺乏敬畏之心。然而,不論是政策法規方面,又或是品牌,都在不斷加強對知識產權的保護。

在政策上,國家知識產權局三次修改專利法,不斷強化對假冒產品的管理。其中,2021年6月1日新修改的《中華人民共和國專利法》已將法定賠償額上限提高至500萬元、下限提高至3萬元,旨在加大對知識產權保護的力度。

在“中國制造”走向“品牌強國”的大潮下,品牌方們也紛紛拿起法律武器,日漸重視對企業知識產權的保護,打擊侵權行為,維護品牌形象與聲譽。

電商平臺也加大了手段,重拳嚴打平臺假冒行為。與此同時,越來越專業、理智的消費者也會助力市場肅清,主動提供線索、幫助企業“打假”。

總而言之,在強監管的“共治”之下,山寨產品沒有未來。