文|創瞰巴黎

Pierre-Marie Lledo

法國國家科學研究中心(CNRS)研究主任、巴斯德研究所系主任、歐洲科學院院士

導讀

延長“健康壽命”,意味著必須突破人類壽命的自然上限。為了了解衰老機制,眾多科學家加入到延緩衰老的研究行列中。衰老在生物學層面表現出了哪些特征?逆轉衰老要從何處入手?假如真的實現了“長生不老”,又會給學術界和社會帶來哪些影響呢?

一覽:

- 近年來,各界向生物醫學研究投入了大量資金,開啟了多個項目,試圖破解長壽密碼。

- 控制衰老過程,意味著要避免所有由器官老化而引起的疾病,如大腦的神經退行性疾病等。

- 目前最新的研究表明,衰老或可逆轉。細胞可以通過重新編程“返老還童”。改變血液成分也可以逆轉衰老。

- 法國國家統計局(INSEE)估計,在法國,2000年后出生的兒童中,至少有11%有望成為百歲老人甚至“超級百歲老人”(壽命超過115歲)。

- 但是,如果生命永遠不會自然結束,人類是否會因無聊、抑郁而主動選擇死亡?

近年來,各界向生物醫學研究投入了大量資金,以更好地了解衰老機制,并為人類長久以來對永生之謎的追求譜寫了新篇章。鑒于人類平均壽命已經增加,現在研究的重點在于延長“健康壽命”。這意味著必須突破人類壽命的自然上限[1](目前長壽記錄的保持者是法國的Jeanne Calment,享年122歲164天,該上限暫時無人突破),使人們即使115歲后仍享有較高的生活質量 [2](壽命達到115歲以上者,可稱為“超級百歲老人”)。現代衰老生物學家表示,延長壽命不再是浮士德般遙不可及的天方夜譚。然而,如果昔日的無稽之談成為今日的現實,人類的生活方式,以及本就對人口變化敏感的社會現狀必將面臨翻天覆地的變化。本文將探討人類對永生的追求會在學界和社會范圍帶來哪些具體的影響。

01 人類能健康生活到100歲以上嗎?

人類的平均壽命正在以每十年延長兩年的速度增長,已經翻了一番多。1750年,男性的平均壽命只有27歲,女性28歲,而現在法國這兩個數字分別為80歲和86歲[3](法國公民的健康預期壽命在歐洲僅排第十位,男性64歲,女性65歲)。這一巨變歸功于兒童出生后頭幾年存活率的大大提高。特別是法國微生物學家巴斯德倡導的疫苗接種和衛生措施,有效地降低了嬰兒死亡率。后來,英國細菌學家弗萊明發現了抗生素,進一步增加了平均壽命。在現代,晚年研究成為了新興熱門課題,圍繞兩個目標:一是提高老年人的生活質量,二是減輕醫療系統的負擔,以維持老齡化社會的經濟和社會穩定。

“控制衰老過程,防止生命因機體衰亡而終止,意味著要避免所有由器官老化而引起的疾病。”

然而,這一切皆說來容易做起來難。控制衰老過程,防止生命因機體衰亡而終止,意味著要避免所有由器官老化而引起的疾病,包括大腦的神經退行性疾病、關節的風濕病、心臟的心血管疾病等。如果真能實現,那我們就會變成王爾德筆下的道林·格雷:身體永葆青春,除非遭遇意外,否則不會死亡。那么,這究竟是幻想還是現實呢?

02 抗衰老生物學:一門年輕的學科!

許多企業預見到了抗衰老學未來可能帶來的巨大利潤,紛紛投資建設老齡化研究實驗室。谷歌創始人Larry Page和Sergey Brin創辦的Calico生命健康公司和Verily生命科學公司,承載了二人突破永生不老技術的期許。近日,Open.AI公司(ChatGPT的開發方)的CEO Sam Altman向一家研究死亡延緩技術的公司投資了1.8億美元。截止2022年,加州初創公司Altos Lab已籌集了超過30億美元,用于研究逆轉細胞衰老的方法,甚至將2012年諾貝爾醫學獎得主山中伸彌教授也納入麾下 [4]。

衰老學投資熱的原因不難理解,其在科研界產生的深遠影響也顯而易見。許多曾經研究衰老相關疾病的研究者紛紛開始轉而關注衰老機制研究。衰老機制研究始于上世紀90年代,當時使用簡單的生物,如小型蠕蟲、秀麗隱桿線蟲或果蠅作為研究模型,哈佛大學醫學院Gary Ruvkun教授在研究線蟲在惡劣條件下的生存機制時,發現了“多爾階段”——一種類似休眠的停滯狀態,使線蟲能夠通過減緩新陳代謝來生存,其調控機制與人類控制胰島素分泌的機制類似。

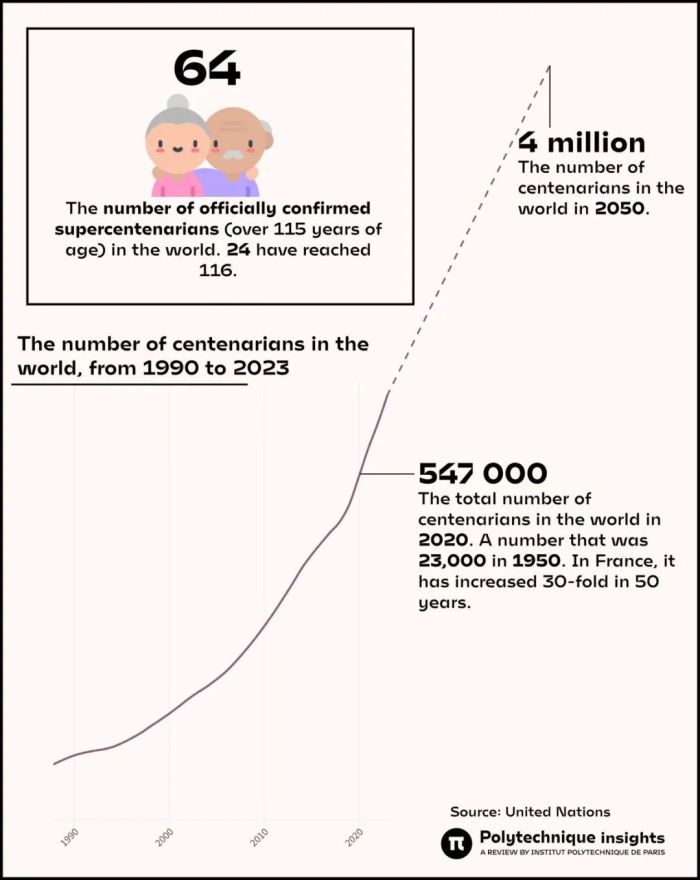

圖片來源:聯合國

注:圖中實線顯示了聯合國統計的1990-2023年全世界百歲老人數量的增長,虛線是對未來的預測。1950年時是兩萬三千人,2020年時是五十四萬七千人。在法國,百歲老人人數三十年間增加了三十倍;其中,年齡達115歲的超級百歲老人有64人,達到116歲有24人。預計到2050年,全世界的百歲老人將達到四百萬。

與此同時,美國著名分子生物學家Cynthia Kenyon通過激發一種參與胰島素生長因子分泌的基因的突變,使小型蠕蟲的預期壽命延長了一倍。她的這項極具開創性的工作,吸引了眾多科學家加入到延緩衰老的研究行列中。Kenyon如今已被Calico公司聘用為副總裁。

03 逆轉衰老:生物科學的一場革命?

衰老,代表著一系列隨著年齡的增長而積累的生理變化,但衰老本身不是一種病變。衰老生物學最初提出于2010年,屆時,科學家們歸納出了衰老的種種特征,包括:基因組不穩定、端粒逐漸縮短、表觀遺傳學改變、線粒體功能障礙、蛋白質折疊失調、營養感知失調、細胞衰老、干細胞周轉衰竭和細胞間通訊缺陷等等。后來,學者們陸續增加了一些新的特征,如細胞自噬受損、RNA剪接失調、體內微生物群落紊亂和不同程度的慢性炎癥等。新特征的納入,尤其是最后二者,反映了一種人體系統整體觀,即亞里士多德所說的“整體大于部分的總和”[5]。一個完整的人體,不僅由基因及其表達組成,還依托于自身(宿主)和外來寄生者(微生物群落)之間的互惠共生。衰老與否,離不開這份微妙的共生平衡的維系。

那么,與微生物群落相輔相成的人體免疫系統,與衰老生物學有著怎樣的關聯呢?我們知道,免疫系統由一系列受體組成,能區分自體組織和外來異物,從而識別抵御各種危險。當受體遇到微生物分泌物、細胞碎片或失調的營養物質,會發生相互作用,觸發先天免疫反應,啟動自噬(一種調節機制,可去除不必要或功能失調的細胞成分,并回收代謝底物)。衰老相關的病狀,有可能是長期自噬失調的結果,導致細胞內廢物積累,發生慢性炎癥。這一過程循環往復,便會導致機體衰退。

圖片來源:聯合國

注:圖中顯示聯合國統計的長壽冠軍是法國的Jeanne Calment,壽命122歲零164天。亞軍是日本的Kane Tanaka,壽命119歲零107天。季軍是美國的Sarah Knauss,壽命119歲零97天。全世界平均壽命在1950年是46.46歲,2023年是73.36歲。日本平均壽命在1950年是59.23歲,2023年是84.95歲。塞拉利昂平均壽命在1950年是29.57歲,2023年是60.79歲。

還有另一種研究方向近年來備受關注:逆轉衰老。學者現在已經開發出細胞重新編程手段,使其“返老還童”。巴斯德研究所和其他機構的實驗室也成功地證明通過改變老年受試者的血液成分,可以逆轉大腦衰老[6]。我們甚至能對細胞的分子機制重編程,使大腦神經細胞恢復活力[7],在小鼠身上進行的實驗將壽命延長了33%,且不影響其身心健康。

04 壽命更長,人生觀會如何改變?

根據法國國家統計局(INSEE)的估計,2000年后出生的法國兒童中,至少有11%有望成為百歲老人甚至“超級百歲老人”(壽命達到115歲以上)。自20世紀60年代以來,法國百歲老人的數量激增:從當時的450人增加到現在的近3萬人,其中近90%是女性。根據人口學家的模型預測,到2060年,百歲老人人口可能會增加13倍[8]。

“法國國家統計局估計,2000年后出生的法國兒童中,至少有11%有望成為百歲老人甚至‘超級百歲老人’。”

這些估計雖然樂觀,但是我們不應忘記全球各地的平均壽命漲幅并不均勻。近年來,法國的僅略有上升,而美國的正在以令人擔憂的速度下降[9](在美國,由于肥胖、藥物依賴、醫療資源分配不均等因素,公民平均壽命比法國短了四年)。隨著20世紀70年代以來心血管疾病預防手段的成熟,相關的死亡率曾大幅減少,但如今這些手段帶來的紅利近乎耗盡,無法再顯著提高人類預期壽命。

如果科學進步能讓人類有朝一日不再死于衰老,那么我們會死于什么呢?蒙田在《論年齡》中寫道:“等到年老力衰再壽終正寢,這樣的死法是少之又少最不常見的 [10]。”未來的人類也許真的只會在慘烈的意外中死去,或者自愿死去。未來的安樂死,不再會是飽經病痛折磨者的選擇,因為疾病將不復存在。相反,人們選擇死亡的原因將是難以忍受的無聊、抑郁和永遠一成不變的乏味生活。如果科學讓永葆青春成為現實,是否意味著協助自殺將是所有人必然的結局?

作者

Pierre-Marie Lledo

編輯

Meister Xia

參考資料

1. A true biological wall , the natural limit reached by the oldest person in the world is still Jeanne Calment – 122 years and 164 days.

2. People who reach the age of 115 are called supercentenarians.

3. In contrast, healthy life expectancy ranks 10th in Europe at 64 years for men and 65 years for women.

4. A Japanese researcher who has demonstrated that cells can be reprogrammed, using a cocktail of just four genes, to become embryonic cells.

5. A maxim attributed to the philosopher and polymath Aristotle (384–322 BC).

6. Moigneu C, Abdellaoui S, Pfaffenseller B, Wollenhaupt-Aguiar B, Chiche A, Kuperwasser N, Pedrotti Moreira F, Li H, Oury F, Kapczinski F, Lledo PM and Katsimpardi L (2023). Systemic GDF11 attenuates depression-like phenotype in aged mice via autophagy, Nature Aging 3, 213–228.

7. Katsimpardi L, Kuperwasser N, Camus C, Moigneu C, Chiche A, Tolle V, Li H, Kokovay E and Lledo PM (2019). Systemic GDF11 stimulates the secretion of adiponectin and induces a calorie restriction-like phenotype in aged mice. Aging Cell e13038. doi: 10.1111/acel.13038.

8. However, life expectancy in the European Union is decreasing for the second year in a row, following a larger decline between 2019 and 2020. Compared to 2020, life expectancy for women and men has decreased by 0.3 years. In 2021, life expectancy is 82.9 years and 77.2 years for men. The highest life expectancy at birth was recorded in Spain (83.3 years), Sweden (83.1 years), Luxembourg and Italy (both 82.7 years), while the lowest was observed in Bulgaria (71.4 years), Romania (72.8 years) and Latvia (73.1 years).

9. The frequency of obesity, deaths due to opioid dependence, or very unequal access to health care mean that the United States lives on average four years less than the French.

10. To die of old age is a rare, singular and extraordinary death, and all the less natural than the others; it is the last and extreme kind of death; the further away from us it is, the less hopeful it is; it is indeed the limit beyond which we will not go, and which the law of nature has prescribed not to be exceeded; but it is a very rare privilege to make us last until then. Michel de Montaigne, On Age , The Essays, 1595.