文|動脈網

借助資本的力量謀求企業做大做強是醫療企業發展過程中的常態,然而對于沒有明星創業者的中小醫療企業來說,融資難、融資貴依然是繞不開的問題。特別是藥品研發,一做就是10年起步,即便是從臨床試驗到上市也要花費7年甚至更久,并且還有極高的失敗風險,使得這類企業融資越來越難。

據不完全統計,國內目前有醫藥制造企業約8000多家,醫療器械企業約30000余家,其中超過半數都是中小型企業,他們在發展過程中同樣面臨資金短缺的問題。北京證券交易所(簡稱北交所)的出現為這些有創新發展意愿的中小企業提供了資本化融資發展的機遇,也將從源頭上推動我國醫療大健康產業的高質量發展。

滬深之外的補充

歷經570個日夜,北交所迎來了第200家上市企業。

自2012年新三板籌建并掛牌,2013年正式運營,2016年推行分層管理,2020年推出精選層并確立轉板機制,到2021年北交所正式開市,2023年6月第200家企業上市,北交所可謂是“十年磨一劍”。

無論是從自身定位還是服務范圍來看,北交所和深交所、上交所是完全不同的,三者各具特色形成了功能上的互補,分別服務處于不同發展階段的企業。

北交所是由新三板精選層組成的,其中基礎層只要有1000萬收入就能掛牌、創新層,只要有1千萬利潤或兩年1.2億營收就能掛牌,而精選層只要有1500萬利潤或兩年營收2個億就可以。

這樣的政策規定無疑是讓北交所面向更早、更小、更新的中小創新型企業,為他們量身打造的一套融資路徑。

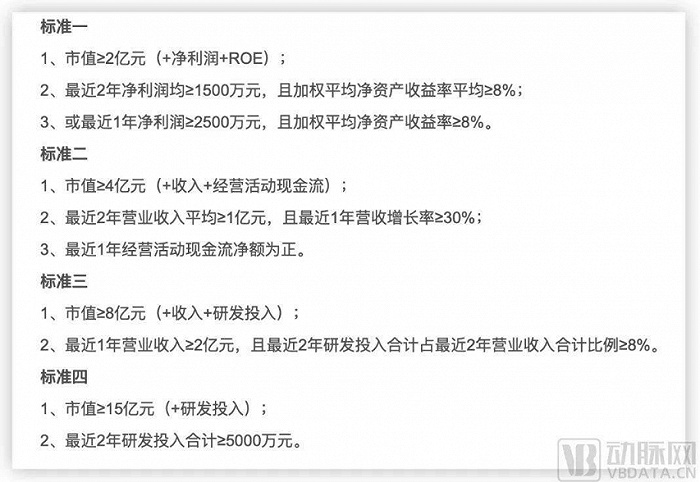

北交所上市財務標準,數據源于官網

從區域布局來看,深交所輻射珠三角、粵港澳大灣區,服務新經濟。上交所背靠上海輻射長三角地區,為硬科技企業服務。而北京作為國內另一大創新中心,聚集了數量眾多的科研機構、高校及科技企業,他們有豐富的科創成果,將這些科創成果轉化需要資本市場賦能。北交所的成立不僅能幫助他們走上持續發展的道路,還能平衡國內南北地區的金融資源。

截至今年6月初,新三板掛牌公司數量近7000家,其中多數企業都符合國家產業政策及戰略方向。這些企業暫時無法達到科創板和創業板的要求,北交所正好承接了他們的需求。

另一方面,目前北交所上市的多數企業都屬于新興戰略產業,覆蓋生物醫藥、高端精密制造、信息技術等細分領域。從Choice數據來看,200家上市公司總市值約2600億元,盡管規模較小,但業務相對聚焦,得到金融市場的支持后,才有快速發展壯大規模的機會。

中小型醫療企業的發展困局

處于初創期的中小企業,融資難是橫亙在發展路上的“老大難”問題。

以醫藥生物領域為例,這些年越來越多的中小企業開始加入創新藥研發的隊伍,但創新藥的研發具有高技術壁壘、高資金投入、高風險、長周期的特點,一款新藥從臨床前研究到獲批上市,計量單位往往是十年起步。

對于中小企業而言,不缺乏創新欲望和動力,但缺乏資源和生產要素。如生物創新藥的開發平臺,需要完成前期工程菌構建、生產工藝建立以及質量研究,臨床前藥理毒理學研究、然后才能進入到臨床階段。可即便是到了二期臨床或者三期,研發失敗的可能性仍然極高,企業風險極大。

中小企業若無產品營收作為基礎,很難長久支撐新藥的研發工作。同時,沒有明星創始人或是沒有針對明星靶點研發的中小企業想獲得直接融資的難度又越來越大,而間接融資需要資產抵押,對于初創期的中小企業,很多無形資產難以評估,許多金融機構都無法授信和貸款。

醫療器械領域同樣如此,盡管開發周期沒有藥物研發長,但器械產品微創新較多,多樣化和個性化程度高,由此衍生出大量細分領域。因而器械產品的升級迭代較快,生命周期通常只有2~5年。同時,單一產品的市場規模往往不大,企業需要不斷拓展產品線才能發展壯大。此外,產品獲批后的推廣工作也是一大難題,初創企業往往力不從心。

另一方面,醫療器械具有跨界多學科、技術配套難度高的特點,通常要融合電子機械、材料學、生命科學、臨床醫學、計算機等多門學科知識及研發生產技術,兼具“制造+醫療”屬性,是個多學科交叉,技術、資本密集的高端制造行業。越是創新度高的產品,制造難度也越高,企業面臨的風險也就越大。

不管是藥物還是器械的初創企業,同時還面臨人才問題。如何吸引人才,如何搭建研發制造平臺,如何保證企業高質量發展,歸根到底還是資金的問題。

為了解決中小企業融資難、融資貴的問題,北交所提供了股票發行、并購重組、再融資等融資工具,發行方式相對更靈活,使得中小企業的融資周期與成本都大幅降低。

醫療企業的北交所之路

北交所的行業結構與科創板、創業板類似,醫藥生物是其重要的板塊構成。

2021年11月,北交所正式開市,有71家存量精選層公司直接平移至北交所,其中醫藥板塊有10家公司,分別為永順生物、諾思蘭德、森萱醫藥、三元基因、鹿得醫療、生物谷、德源藥業、梓橦宮、大唐藥業和錦好醫療,數量上是北交所第二大板塊。

此次上市的10家公司業務主要分布于生物科技、西藥、中藥、醫療設備等細分賽道,暫無醫療服務相關企業。從細分行業來看,10家企業中制藥公司占了8家,剩下兩家是醫療設備制造商。

以專注基因治療藥物研發的諾思蘭德為例,2022年年報數據,營收6465.46萬元,同比增長13.72%,可由于新藥尚處于研發階段,營收僅由眼科仿制藥支撐,為新藥開發和公司持續運營提供資金支持,所以歸母凈利潤為-6761.68萬元。

兩家醫療設備制造商鹿得醫療、錦好醫療以家用醫療設備為主營業務。鹿得醫療主要生產血壓計、霧化器等慢性病監測設備,錦好醫療以助聽器、霧化器為主營產品。據Choice數據,兩家企業最新的市值均不到10億。最近三年(2020年~2022年)的營收增幅不大,凈利潤增幅約為10%。

可以看到,在首批上市的醫療企業中,整體規模較小,發展速度較慢,若沒有北交所這樣一個專注服務中小企業的融資平臺,那么他們的生產經營只能循序漸進,無法快速推進。北交所的出現給他們一個跨越發展的機會,讓他們有機會跑步進入下一發展階段。

此外,北交所的股權激勵政策,也讓中小醫療企業追求人才有了更多底氣。

盡管沒有滬深市場受關注,但北交所的出現依然給中小企業增加了更多的曝光機會,從而有了更高的知名度。并且北交所在激勵對象范圍上有所放寬,包括高級管理人員、核心技術人員或者核心業務人員、以及公司認為應當激勵的對公司經營業績和未來發展有直接影響的其他員工、外籍員工等均可成為激勵對象。

北交所股權激勵和差異化表決權制度,促進形成管理層、技術人才、投資者共贏的生態,激發中小企業的創新活力,未來或將有更多醫藥領域的中小企業選擇北交所。

核心競爭力是關鍵

縱觀北交所的上市企業,在細分賽道中是否擁有核心競爭力是彰顯自身價值的關鍵。

2022年12月,辰光醫療登陸北交所,在市場情緒極差、新股破發率超70%的市場環境下,逆勢上漲33%。在剛過去的5月份,辰光醫療走出了30cm漲停的行情,并在5月22日至24日的三個交易日中最高漲幅超80%。

成立于2004年的辰光醫療主營業務是醫學影像超導MRI設備核心硬件、科研領域特種磁體的研發、生產和銷售,產品體系覆蓋了超導MRI設備90%以上的硬件,超導磁體和射頻探測器系列產品是公司主要收入來源,2022年營收占比高達90.93%。

吸引投資者的是辰光醫療自身的技術屬性,它具備MRI設備中超過90%核心硬件的自主研發、生產及商業化銷售能力,是全球少數同時掌握1.5T、3.0T、7.0T超導磁體生產技術的獨立第三方供應商,并且與飛利浦、萬東醫療及朗潤醫療形成了長期合作關系。同時,辰光醫療為中國原子能科學研究院開發的230/250MeV質子治療超導回旋加速器,協助中國原子能科學研究院攻克質子治療系統關鍵技術,打破依賴國外進口的局面。

從數據來看,創新屬性明顯的企業更受北交所投資者的偏好。200家上市企業中,有78家公司為“專精特新”中小企業或專精特新“小巨人”,數量占比達到39.20%。對比具有“專精特新”屬性的公司與非專精特新企業,專精特新企業的三年營收復合增速均值相對較高,達20.27%,而非專精特新企業則不到15%。去年,這些企業平均實現營業收入、凈利潤分別同比增長19.57%、16.41%,增長勢頭強勁。

北交所上市公司首日漲幅均值,數據源于Choice

在北交所上市公司中增速最低的20家企業里,僅有一家具有專精特新屬性的公司。并且從上市時表現來看,目前所有北交所上市公司首日漲幅均值約為24%,而其中具有專精特新屬性的公司首日漲幅均值為27.02%,較均值更高。此外,專精特新屬性企業的首發市盈率也較平均值更高。

專精特新的屬性使得北交所對于一些細分賽道有著特別的吸引力。如在2022年底先后登陸北交所的新芝生物和海能技術以及6月份剛過會的博迅生物,都是專注于科學儀器的企業。科學儀器行業是為科學研究提供工具和方法的高科技行業,其創新、制造和應用水平是衡量一個國家科技發展水平和潛力的重要標志,是支撐科學進步、科技創新的基礎性行業,也是對國家工業水平、創新實力甚至國家安全有著重大影響的戰略性行業。

然而對于身處這個行業的國內企業來說,順利發展卻并不容易。國外相關行業發展成熟,行業內公司已經在資本的推動下規模化發展,完成了從化中小型企業向巨無霸企業過渡的階段。

以賽默飛世爾在分析儀器領域的發展為例,通過對擁有高技術壁壘的儀器公司進行并購,橫向拓展新的產品矩陣,縱向延伸新的儀器應用領域,再不斷加強分析儀器上游產業鏈所需的原材料與部件配套能力,從而形成完整的產品解決方案,賽默飛世爾已經從單一領域生產商發展成一站式科研服務供應商。

反觀國內企業,由于發展較晚,上游配套產業鏈缺失,企業在研發過程中要解決更多的基礎工程如材料、零件等問題。此外,單個品類科學儀器的市場規模有限,不足以支撐企業向多個領域拓展。

此次登陸北交所的新芝生物與海能技術,營收不過億級,可供用于研發的資金不過千萬,如不能融資,則發展速度肯定受限。正是有了北交所這樣一個平臺,讓企業得以快速擴大經營規模,同時管理經營的正規化讓企業走上降本增效的正確道路。有了資金支持,企業得以加速科學儀器多領域拓展,或是通過投資布局其他細分領域。

據Choice數據,2022年,北交所上市公司平均研發強度為4.63%,約為規模以上企業平均水平的3倍。2022年全年新增專利超2600項,其中發明專利超600項。專注細分市場、創新能力強、掌握核心技術的企業,將借助北交所完成產業升級,得以跨越發展。

板塊擴容帶來的機會

截至6月中,今年北交所新上市企業達40家,去年同期僅有15家,增速明顯。

自去年下半年以來,北交所高質量快速擴容成為市場共識,發行審核上市效率不斷提升。東方財富Choice的數據顯示,截至今年6月,北交所月均上市近7家,相比去年同期的2.5家,今年的效率較去年同期明顯提升。今年1~5月,北交所新增受理企業23家,其中1月1家,2月0家,3月5家,4月5家,5月12家,加速跡象明顯。

去年底,北交所推出直聯機制,進一步壓縮符合條件的新三板掛牌企業到北交所的上市時間,優質企業可以“12+1”“12+2”上市。也就是說,企業在新三板掛牌滿12個月后,“+1”或“+2”是指第13或第14個月就可以登陸北交所。

像是專注生物醫療低溫存儲設備的中科美菱,從受理到過會僅37天,從受理到上市僅111天,創下北交所當時最快紀錄。而作為北交所上市用時最長的康樂衛士,這家從事重組蛋白疫苗研究的企業從受理到上市用了351天。整體來看,從受理到上市,北交所平均用時約240天、創業板約688天、科創板約393天。相較而言,北交所的快節奏無疑更符合中小企業的訴求。

擴容是金融板塊發展的客觀規律,北交所成立時間不長,在經歷了去年年底的新股密集上市破發潮之后,今年開始,“高質量”擴容成為關注重點。

業內對于“高質量”擴容的期待,還在于推進完善轉板制度。北交所的定位決定了自身面向的是中小企業,當這些企業通過努力營收量級達到一定程度后,如能轉板則更符合自身發展需求,同時也能吸引更多優質的中小企業登陸北交所。北交所設立的核心目標是完善A股市場的層級建設,而轉板機制又是健康層級建設中不可或缺的一環。

一位投資人向動脈網表示:“北交所的企業,在規模上和滬深板塊相比還有一定差距,盡管在某些細分領域有一定的實力和地位,但企業自身發展的天花板也很明顯。如何證明自身技術的可拓展性、企業的成長性,幫助市場加深對各細分賽道的認知,從而增強在北交所內投資布局的意愿,是企業必須考慮的問題。

回到醫療企業,以器械企業為例,據不完全統計,2022年國內醫療器械企業約有30000多家,其中可生產一類器械的企業約有20000多家,可生產二類器械的企業約有10000多家,而能生產三類器械的只有2000多家,80%以上器械企業的營收不到2000萬元,年產值過億元的企業僅數百家,呈現出金字塔形態。

中小企業的健康發展是行業有序前進的基礎,如何讓有發展潛力的中小企業及時地通過資本市場實現高效融資、高質量發展,是過去很長一段時間市場沒有解決的問題。北交所的出現,讓中小企業有了可持續創新的市場支撐,200家上市企業只是一個起點,未來還將有更多包括醫療大健康賽道在內的更多的優質中小企業借助北交所乘風而起。