衛星從特定區域上空劃過,其搭載的微波輻射計接收著地表輻射,將地面的亮度溫度反饋至衛星遙感公司,再由算法處理成可視化圖像。佳格天地市場部的勾靜介紹道:“紅色區域就是熱的地方,藍色則是冷的。”她指著圖像上的藍色區域說:“這個車間已經停工很久了,所以你看它的中心都已經涼了。”是的,你甚至能通過衛星看到的溫度差異判斷部分工廠車間的運營情況。

不只是工廠,地表上的一切人類活動或是生態變化幾乎都能通過搭載不同傳感器的衛星記錄。夜光、綠度、能耗、大氣,拖動可視化數據圖的時間軸,工廠、城市、森林和大氣的顏色如呼吸般變化。

“衛星獲取數據的方式讓其天然具有‘放之四海而皆準’的效果。”佳格天地CEO張弓說。目前全球有600多家ESG評級機構,但各家機構評價方式不一、指標權重不同。而遙感衛星覆蓋全球,數據客觀可靠,能夠為ESG評價體系中的特定指標提供標準化數據支持,從數據層面推進ESG標準體系框架建設。

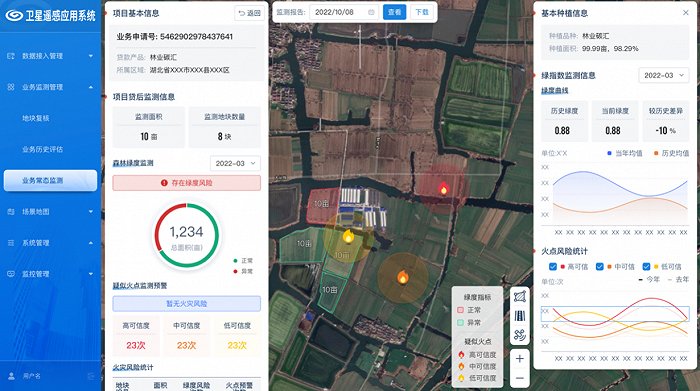

2017年,佳格天地與螞蟻森林聯合推出了衛星看樹功能。在歷史衛星影像對比下,荒漠中的綠色格外顯眼。除了讓企業生態保護與修復工作“有目共睹”,衛星還可參與林地面積、生長狀態監測,確認植物存活率。

中央財經大學綠色金融國際研究院的報告指出,碳價值評估難度較高,使得建立在精算基礎上的碳保險產品正面臨著定價挑戰。而能快速準確地提供碳匯保險估值定價和損失理賠的衛星,正好有助解決這一點。

在保險領域,2022年太平洋保險公司借助衛星遙感技術落地了全國首單草原碳匯遙感指數保險。2023年,中華聯合財險淄博中心支公司承保山東省首單政策性林木“碳匯價值保險”產品,將衛星遙感監測數據結合當地森林樹種、樹齡等指標,推出了以公益林為保險標的的碳匯價值保險,幫助降低因火災、暴雨、洪水等自然災害導致的碳儲備流失。

此外,可再生能源、林業碳匯、甲烷利用等項目可以利用衛星測算對風場、森林等碳匯面積進行計算,或結合熱量變化推算出減碳量,待CCER(國家核證自愿減排量)重啟后對減排效果進行量化核證。

更加精確的數據也有利于企業獲得銀行融資貸款。

如在林業碳匯項目中,一些有融資需求的林業企業、集體或林農所在地區往往交通不便或地勢復雜,而銀行大額借貸前又需要對他們進行實地調研,評估其盈利情況。限于人力成本和貸款額度考慮,銀行對這類企業的借貸積極性較差。但借助衛星測算森林碳匯面積,“現在這些工作都可以在辦公室里完成了。”張弓說。同時,結合氣象數據、歷史產量等大數據,企業和銀行也可對未來碳匯進行預測。

不過,衛星數據在綠色金融中的應用只是剛剛起步。

在用于碳匯保險、銀行風控和金融信貸之前,衛星產業已經覆蓋了農業、氣候變化、環境監測等多個領域。

據波士頓咨詢的報告,農業和林業活動以及土地利用的變化而產生的溫室氣體,約占全球溫室氣體排放總量的17%。農業既是全球變暖的主要受害領域,也是溫室氣體的主要排放源之一。

美國的Climate公司很早嘗試了數字化農業平臺,他們推出的Climate FieldView平臺結合了美國農業部和國家氣象局的信息,借助衛星GPS定位和遙感技術實現種植數據可視化,幫助農民選種、提示種植日期、預估產量,提高農業生產效率。

在國內,自然資源部(原國土資源部)自2000年起便開始土地衛片(衛星圖片)執法檢查工作,即利用衛星遙感數據合成土地衛片檢查土地和礦產利用情況。2010年,該工作實現全國2859個城市全覆蓋。 佳格天地則利用衛星遙感技術、無人機和物聯網技術,在國內服務超過4億畝耕地,結合自研算法,評估農林作物生長狀況,評估氣候風險,預測未來產量,提升農業管理效率。

此時此刻,至少有5465顆衛星正圍繞地球軌道運行。它們為我們日常的天氣預報、移動通信、定位導航等服務提供支撐。根據美國衛星產業協會調查,2022年全球衛星產業產值已達2810億美元,其中中下游運營或應用服務產值占1130億美元,且利潤率較行業上游衛星制造更高。

智研咨詢統計數據顯示,中國衛星遙感產業規模也在逐年增長,從2012年的40.83億元增長至2021年的118.12億元。逐步壯大的產業也帶來更多的融資機會。科創板首批上市企業航天宏圖主打遙感基礎軟件的國產化替代。中科星圖、超圖軟件、歐比特等也已在科創板上市。北京第一家進軍科創板的公司世紀空間也是衛星遙感及空間信息服務公司。

隨著衛星成本下降和性能提升,我國商業航天市場規模逐年提升。《2022商業衛星產業藍皮書》顯示,2016年至2021年期間,我國商業航天市場規模年均增速超22%。衛星制造主體數量也增長迅速,中國航天科技集團有限公司、長光衛星等公司發展勢頭強勁。

張弓表示:“我國未來可能也會用碳衛星等監測城市碳達峰進程。”碳衛星的全稱是全球二氧化碳監測科學實驗衛星,可以對全球碳收支的空間進行定量監測。中國近年也正推動碳衛星的發射,提高生態監測能力。2016年底,中國發射了第一顆碳衛星TanSAT ,成為繼日本、美國之后第三個具備該技術的國家。2022年,中國的陸地生態系統碳監測衛星“句芒號”在太原衛星發射中心成功發射,能夠對森林碳匯進行主被動聯合觀測。

隨著雙碳目標和國家政策的推動,張弓預測,衛星數據的應用將進一步擴大,“衛星的雙碳數據有助于國家監測、核算全球不同地區的碳儲量、碳收支、碳循環,解決標準客觀性和統一性問題,避免國際社會各說各話,是未來國際氣候議題博弈中的關鍵議題。在未來,輸出碳監測的方式方法和標準,也將有助于中國輸出節能減碳的相關技術。”