文|音樂先聲 范志輝

“23年以后,我還是盼望有一天再做出好音樂與AI拼了。”——繼上個月發文親自回應“AI孫燕姿”現象后,近期孫燕姿在微博中這樣寫道。

算一算,在孫燕姿出道后漫長的23年,算上錄音室專輯、EP、OST等累計發表作品約432首;而“出道”短短數月的“AI孫燕姿”,已經擁有超過1000首翻唱作品。

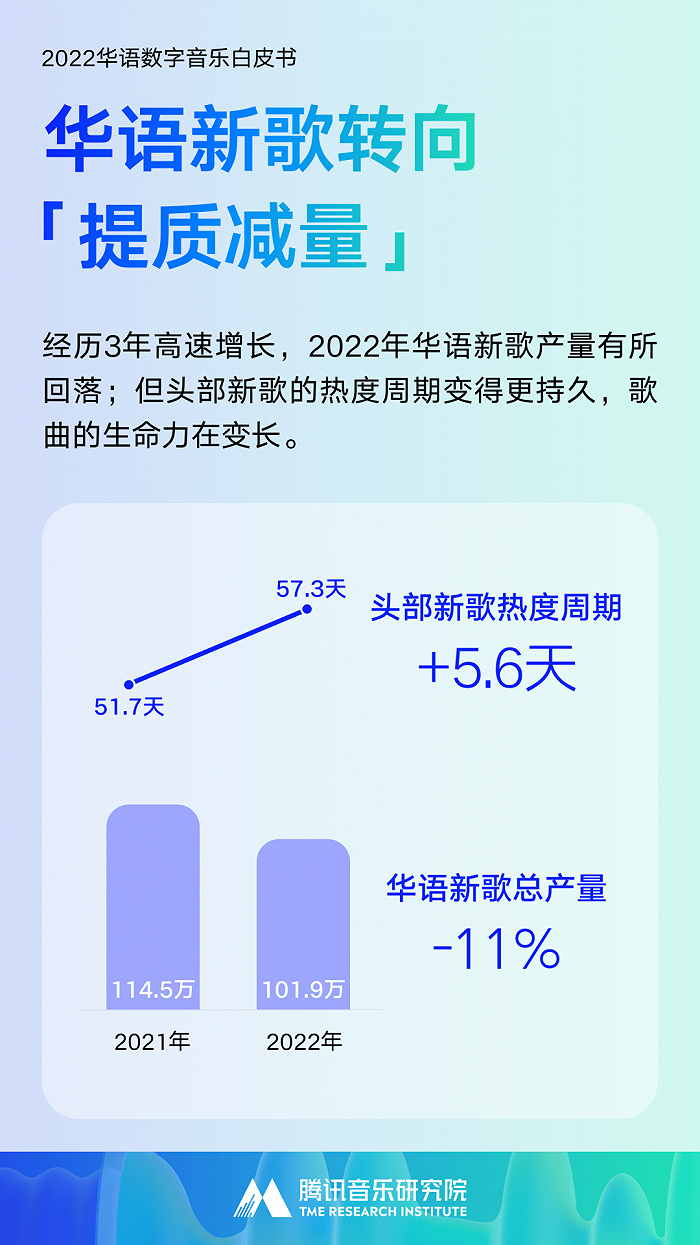

從工業化制作模式的崛起,到如今AIGC的成熟,我們真真切切地感知到了技術革命帶來的效率提升、邊界拓展和更多的可能性。從2019年起,華語新歌也從23.7萬首增長到2021年114.5萬首,數量增長突飛猛進。

但是,據騰訊音樂研究院最新發布的《2022華語數字音樂年度白皮書》(以下簡稱“白皮書”)顯示,這一走勢首次出現逆轉:2022年華語新歌數量為101.9萬,同比2021年下降11%。

這一關鍵數據的變化背后是一場量與質的博弈,而博弈的深層邏輯,是華語樂壇正在經歷著變局,也同時孕育著新生。

新變局:“卷量”成為過去式,華語樂壇迎來分水嶺

過去幾年,由于國內音樂版權環境的轉好,國內音樂市場進入前所未有的蓬勃期,根據《白皮書》顯示,華語新歌數量一度從2019年的23.7萬首暴漲到2021年的114.5萬首,增加了接近5倍;但到了2022年,新歌規模直接下降到了101.9萬首。

與此同時,《白皮書》也以每年熱度最高的1000首華語新歌作了對比,最終發現,2022年頭部新歌的平均熱度周期為57.3天,比2021年增長了5.6天,這說明頭部新歌曲池中的耐聽歌曲更多。

新歌總產量小幅下降和頭部新歌熱度周期延長的雙重變化,一方面向行業傳遞出市場回歸理性、主動壓縮生產規模的信號;而另一方面,其深層次原因是華語樂壇的內容生產正迎來分水嶺,即從追求數量的粗放式增長,進入到追求品質的高質量增長。

這個背景,也將是今后幾年觀察、探討華語音樂市場的大前提。

我們注意到,過去幾年關注大眾喜好、以市場導向制作模式為核心的新型制作賽道,也在2022年主動向「精品化」轉型。根據《白皮書》數據顯示,據不完全統計,新型賽道頭部近百家廠牌的發歌總量同比降低了11%,與市場大盤趨勢一致,其中發歌量TOP30的廠牌年均減少了272首。從轉型成效來看,新型賽道頭部歌曲熱度周期大幅提升10.3天,獲浪潮榜專業評委總票數也上漲12.8%,這意味著“精品化策略”取得初步成功。

那么,從“卷量”到“提質”,這個轉折點是如何產生的?

這要從“卷量”因何而起說起。得益于創作周期縮短和短視頻崛起的流量紅利,爆款歌曲帶來的回報令人咋舌,一首播放量破億的歌曲便意味著不少的收益。于是,一時間涌現了一大批新型制作模式的音樂廠牌,帶來內容供給量迅速增長的同時,也出現了同質化、粗制濫造、花式洗歌等亂象,比如之前《大風吹》爆紅的時候,市場上就出現了一大堆塑料港風歌曲。

但隨著流量急劇分流,新歌競爭日趨加劇、宣推成本水漲船高,多位業內人士向音樂先聲表示,過去砸下去能看到點成果的宣發預算,放到現在可能一點水花都看不到。這其實也是市場給出的明確信號:粗放量產海投,把心思都用在推廣上的做法,行不通了。

2022年的華語音樂市場,也對一味 “卷量”的態勢潑了冷水。同時,被時間驗證過的品質老歌受到了市場各方的青睞。借助線上演唱會、音樂綜藝、短視頻等渠道,周杰倫、王心凌引領的懷舊風潮成為2022的年度記憶。憑借過硬的內容品質,《愛你》《初戀》等一大批寶藏老歌成功翻紅,或以新歌面貌重新獲得當下年輕人的喜愛。

這也在《白皮書》中得到印證。數據顯示,2022年老歌播放份額大漲8.1%,播放過億的老詞曲數量增長15%,超過1100首,老歌市場迎來新生。經過時間和市場淘洗的老歌受到歡迎,同樣給了音樂生產一個明確的指向:用戶對于音樂品質的要求越來越高。

當然,這不意味著老歌擠壓了新歌的市場空間,去年也有不少優質新歌,達到了叫好又叫座的市場表現。

比如主打抒情R&B路線的唱作新人“隊長”去年的新作《11》再度贏得關注;時隔六年再發新專輯的周杰倫,靠一首《最偉大的作品》引爆輿論場;雷佳演唱的《人世間》作為熱播劇同名主題曲,其散文詩般的深情雋永讓聽眾無不動容;而趙雷的《我記得》以真摯動人的情感和唱作打動了無數網友,實現了獨立音樂的主流破圈。

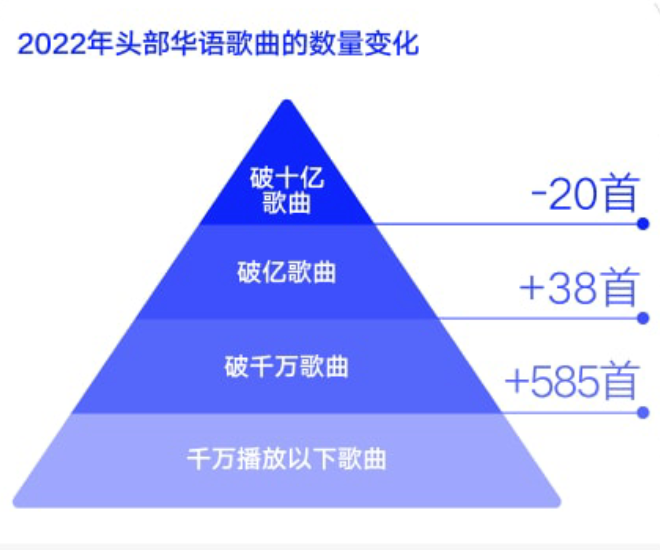

此外,音樂行業同樣應該認識到,在分眾化趨勢下,“紅遍大江南北”這樣的目標不再是唯一選擇。如今,說唱、搖滾、民謠、電音、國風等各美其美,不同人群都在自己的小世界里自得其樂,像《孤勇者》那樣真正的全民爆款越來越難以浮現。《白皮書》數據也顯示,2022年,破千萬&破億播放量的歌曲分別增加585首、38首,但破10億歌曲減少了20首。

回望2022年的音樂市場,不管是懷舊浪潮下的老歌煥新,還是眾多品質爆款的出現,其內核都指向了優質內容,這對于真正做內容的從業者們,也是利好消息。

我們相信,在行業、聽眾對于音樂品質的共同呼喚下,內容始終是決勝時代的不二法門。對于音樂平臺、唱片公司、獨立廠牌等行業各方來說,只有以匠人精神打磨作品,才能收獲音樂的長期生命力和發展可能性,才能撥開云霧預見未來。

新解法:整合不同渠道,先入圈再破圈

在華語樂壇的變局之下,破局的新解法又在哪里?

《道德經》中提到,有道無術,術尚可求也,有術無道,止于術。

在“大爆款難求、小爆款不斷”的當下,要想從海量的內容池中沖出重圍,道的層面無疑指的是作品品質,無論是新歌、老歌還是主流、獨立,其根基都在于作品能打、品質在線。而在術的層面,則是指各種助推作品出圈的方式,這需要內容方基于內容屬性,借由契合的渠道和傳播方式,在細分市場中精準觸達目標受眾,進而引爆傳播。

一般來說,主流的音樂出圈方式大致歸為線下巡演、綜藝舞臺、影視OST、短視頻等渠道,而在過去一年,我們也在看到了主流歌手、獨立音樂、新型制作、IP歌曲等核心賽道出現了不少推新人新作的出圈之“術”。

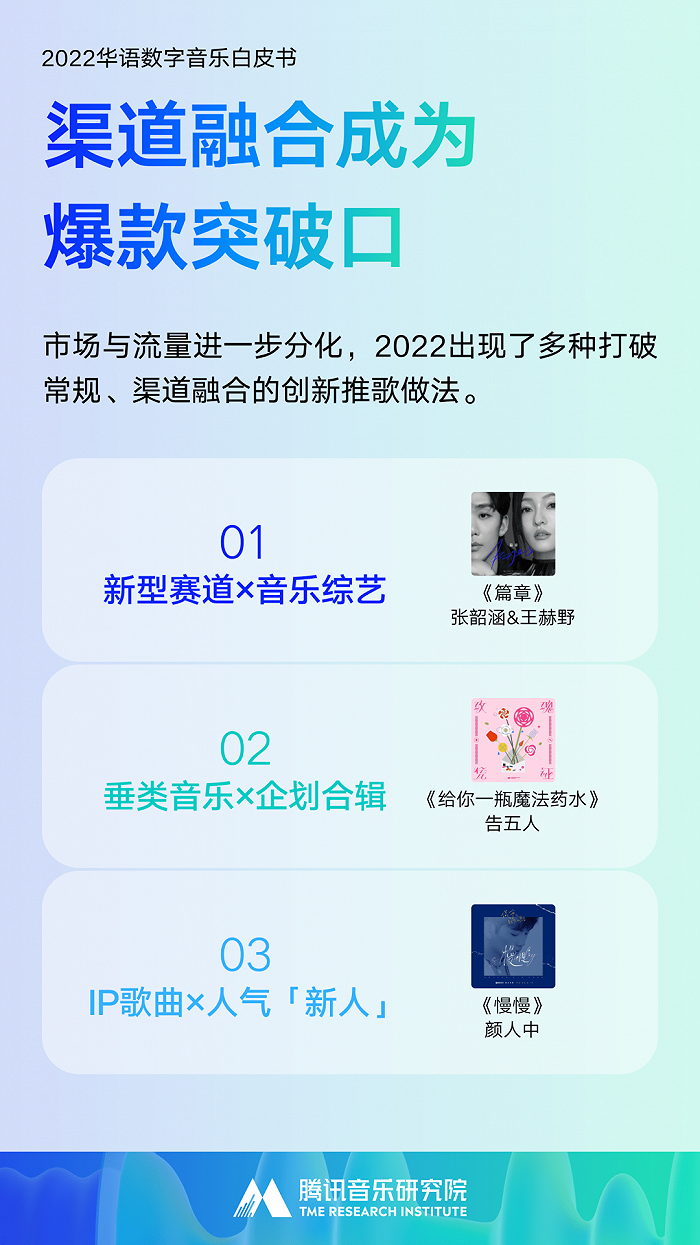

其中,為了打破“歌紅人不紅”的困境,部分頭部新型廠牌也開始思考精品化轉型,并主動擁抱主流綜藝,以期獲得超越單一平臺的影響力。不同于隱藏在爆款歌曲背后的“查無此人”,借由音樂綜藝的敘事和鏡頭,呈現出藝人在舞臺下更多元化的故事和人格,既能豐滿藝人的音樂形象,也能靠老帶新的玩法完成新人新作的出圈。

而根據《白皮書》顯示,2022年,主要面向重度樂迷和分眾市場的獨立音樂賽道中,年度播放量破千萬的歌曲增加58首,也是四大核心賽道中增幅最大的。基于搖滾、說唱等垂類音樂的火爆,由平臺、廠牌或歌手發起了多個概念企劃也出了不少爆款。

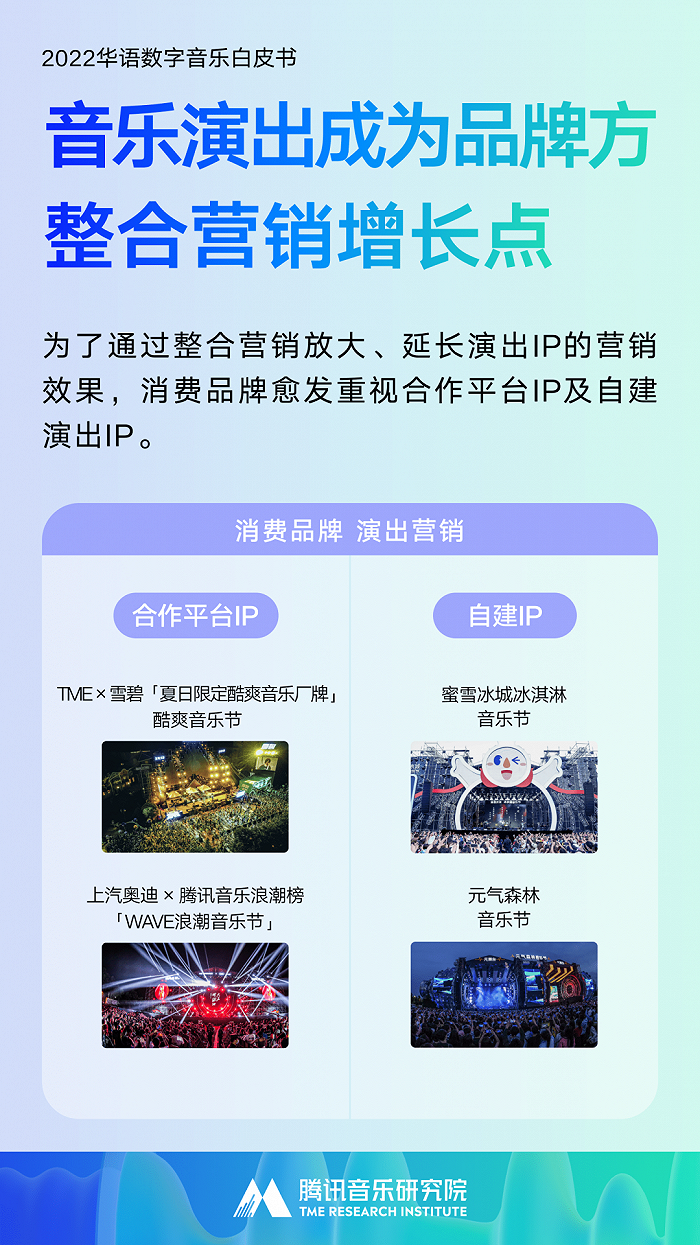

值得一提的是,獨立賽道的火熱,也借著線下演出的強勢復蘇實現了進一步出圈。尤其在今年上半年,萬能青年旅店、新褲子、痛仰等頭部樂隊頻繁登陸各大音樂節,消費品牌也開始重視合作平臺IP及自創演出IP,放大和延長了演出市場的營銷價值。

此外,《白皮書》還指出了一個影視OST賽道的變化——制作方逐漸開始在演唱者選擇上從聚焦知名歌手、專業演唱人開始拓展到更多人氣“新”人。這里的“新”,不一定是年齡層面,也可以是在聽眾市場形成了新的內容風潮。

比如劇集《孤獨的野獸》制作方便選中了在年輕人群體頗受歡迎的顏人中演唱其插曲《慢慢》,這首歌也收錄于恒星引力概念專輯《城市星空下的聲音》,在雙重buff的加持下,實現年度有效播放破億,13 - 18歲、19 - 22歲聽眾TGI超過190,成功助力電視劇打入年輕圈層,延續了作品的長尾價值。

從以上涌現出來的新玩法,不難歸納出當下爆款歌曲的出圈方法論,即:在分散的市場下,通過整合不同渠道,去打通不同圈層的聽眾。對音樂綜藝、企劃合輯、IP項目等已有渠道資源,以及音樂平臺、衛視平臺、短視頻、社交媒體等流量陣地進行組合利用,最終完成作品從小眾到大眾的進階。當然,前提依然是內容質量過硬,具有大眾共鳴,才能彌合不同圈層之間的審美缺口,先入圈再破圈,成為真正的時代流行。

不管是主流、獨立,還是新型制作、IP歌曲賽道,也不管是新歌、老歌,出圈的具體方式是多種多樣的,但真正能夠贏得市場的還是“好內容+好渠道”,這是以不變應萬變的根本。

結語

數據是枯燥的,但在行業現象和案例的解讀中,音樂行業也變得鮮活起來,一幅壯闊的音樂畫卷仿佛就在眼前。

《2022華語數字音樂年度白皮書》在內容生產的層面上,既有宏觀層面的框架描摹,也有微觀視角下對四大核心賽道的細節洞察,具備專業性、實用性,足以為行業上下游決策提供數據參考。

暗流涌動之下,有變局也有新生。最關鍵的是,能不能以新解法與時代打一個共鳴的響指,留下真正的時代之音。