文|化妝品觀察

美妝盲盒潮要 “退燒”了。

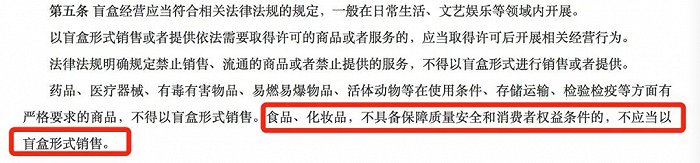

日前(6月15日),國家市場監督管理總局(以下簡稱“市監總局”)發布了一則《盲盒經營行為規范指引《試行》解讀》(以下簡稱《規范》),明確規定:食品、化妝品,不具備保障質量安全和消費者權益條件的,不應當以盲盒形式銷售。

這意味著,該新規自6月15日實行后,仍在兜售盲盒美妝產品的企業將迎來一波強監管。

《化妝品觀察》不完全統計,包括歐萊雅、YSL等品牌,絲芙蘭等零售商皆推出了盲盒美妝產品,此外,國內數家美妝盒子訂閱平臺也于近年興起爭奪這塊市場。

作為一種新型營銷方式,不可否認,“美妝盲盒”以高刺激感、高性價比,創造了一個細分市場。

但當熱度過去,監管來臨,盲盒美妝經濟或已譜寫不了更多續集。

01 盲盒化妝品被禁?

市監總局的規定并不是突然而至。

早在去年8月,市監總局已發布公開征求《盲盒經營活動規范指引(試行)(征求意見稿)》意見的通知,該意見稿擬規定:

藥品、醫療器械、特殊化妝品、有毒有害物品、易燃易爆物品、活體動物、無著快件、食品等在使用條件、存儲運輸、檢驗檢疫、監督管理等方面有嚴格要求的商品,不得以盲盒形式銷售。

不過,在昨日發布的《規范》中,已去掉對特殊化妝品禁止以盲盒形式銷售的規定,而是調整為不具備保障質量安全和消費者權益條件的化妝品,不應當以盲盒形式銷售。

相對于意見稿規定,試行《規范》并未對盲盒化妝品“一刀切”、完全禁止,而是限定了“質量安全”“保障消費者權益”這兩個限定條件。

對于“消費者權益”這一點,市監總局亦在政策解讀中表明:

盲盒經營者不能以“盲”為借口回避本應承擔的義務,應當公示經營過程中的相關必要信息,盡可能減少與消費者之間的信息不對稱;不得實施虛假宣傳、操縱抽取概率等行為。

除此之外,《規范》對于包含化妝品在內的盲盒商品,要求:

無法投遞又無法退回的快件,不得以盲盒形式銷售。

盲盒商品價格不應與相同非盲盒銷售商品價格差距過大。

不得以折現、回購、換購等方式拒絕或者故意拖延發放盲盒。不得設置空盒。

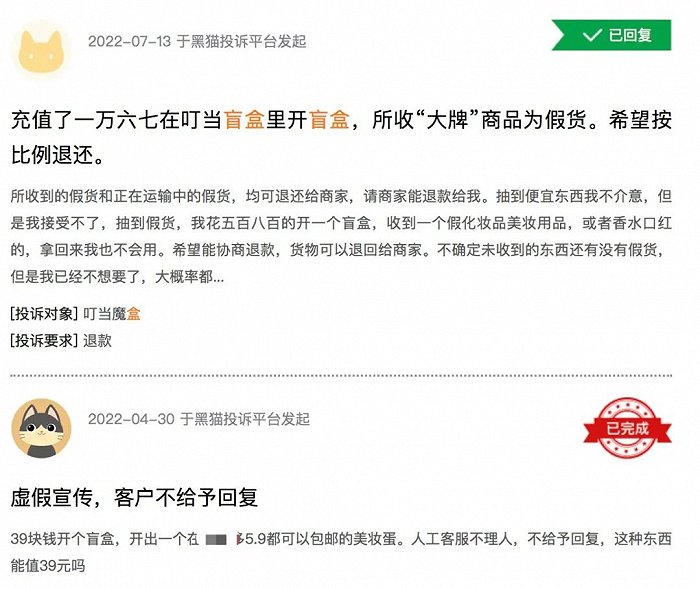

《化妝品觀察》查詢各平臺如新浪旗下消費者服務平臺黑貓投訴、小紅書了解到,不少消費者曾投訴美妝盲盒中出現的假貨、虛假宣稱不發貨等問題。

對此,化妝品違禁詞網創始人李錦聰表示,有的品牌的確會把中小樣或臨期產品、尾貨、老包裝、沒有市場競爭力甚至滯銷的商品等,利用盲盒“清庫存”,同時為了隱秘真相,沒有在售前跟消費者說明產品詳細信息,這些行為會損害消費者的合法權益。

無疑,本次《規范》將徹底禁止這類行為,市場中涉嫌假貨、臨期、價格差距大的盲盒化妝品將被洗牌。

02 歐萊雅/絲芙蘭曾入局,“電商渠道受更大影響”

美妝企業推盲盒其實由來已久。

早在2010年,國外已誕生美妝盒子平臺Birchbox誕生,其通過會員制訂閱模式,每月向用戶郵寄美妝小樣盒子,產品包括科顏氏等800多個品牌。

2017年,國內“粉試盒子”這一平臺模仿Birchbox,以每月郵寄美妝盲盒的方式打開了市場。

但美妝盲盒的熱潮,自泡泡瑪特吹熱盲盒之風時正式掀起。

《化妝品觀察》統計發現,2019-2022年,是美妝品牌/企業推盲盒產品的高峰期,歐萊雅、YSL、夸迪等品牌方;絲芙蘭、屈臣氏、話梅、調色師等零售商都于這段時間先后推出盲盒產品。

細致來看,這些盲盒產品大致可以分為三類:

產品盲盒。入局商家大多是在“618”或者”雙11”這類節點,推出包含多類型的產品盲盒,部分品牌還會推出該還會推出固定某種產品的盲盒,比如口紅等單品,唯一的區別是色號不同。

聯名盲盒。部分品牌會選擇與其他跨界品牌推出聯名產品,如去年小黃人電影上線之際,日妝品牌DHC便與小黃人來了一次跨界合作,推出了DHC卸妝油小黃人十二生肖聯名盲盒。這種聯名方式一般是借助某一熱點事件,以聯合IP引起更多消費者關注,從而提升銷量。

美妝盒子。該類型主打訂購式服務,用戶通過訂購,在未來每月定期會收到平臺寄來的含有多種產品的美妝禮盒。

除訂閱平臺外,對品牌和零售商而言,它們皆傾向于把美妝盲盒作為一種營銷手段吸引Z世代消費者。

相對這些規模較大的品牌方或渠道商,在李錦聰看來,電商直播渠道受到影響會更大,“在該渠道化妝品盲盒分布更多”,而處于“618”的當下,違規化妝品盲盒也將被禁。

03 美妝難有下一個泡泡瑪特

回看盲盒美妝這一市場,它最大限度地把握住了消費者獵奇、自我滿足的心理,以多渠道的觸達,調動了消費者的購買欲望。

猶如鮑德里亞在《消費社會》中寫到,在消費社會,人們買一個商品不僅僅是在買它的使用價值,更多的是買下它所承載的符號意義,以及它能帶給消費者的心理滿足感。

但顯然,當監管愈嚴,市場熱度過去,美妝行業難有下一個泡泡瑪特。

對于多數美妝企業而言,大多只將盲盒作為營銷手段,并未真正借力盲盒找到可持續盈利路徑。

如,被稱為“美妝盲盒”鼻祖的Birchbox雖以開創了盲盒訂閱付費模式,但近年以來,它被收購的消息不斷傳出。今年5月,據《Cosmetics Business》報道,它將被出售給擅長訂閱零售的Retention Brands。

此外,相比更具收藏屬性的潮玩,美妝產品更關注功效,而非產品形式,但縱觀目前售出的美妝盲盒,鮮少在產品設計上花費太多心思。

對于合規的美妝盲盒入局者,國金證券研報曾在分析中給出建議:上游堅持原創打造產品稀有性,中游注重廣告宣傳與預售造勢,下游設置“低價門檻+高期望營銷規則。具體而言:

在產業鏈上游,根據 Z 世代推崇正品的消費特點宣傳其原創設計,打造 IP 效應;針對 Z 世代對稀有產品的偏好,商家可進行跨界合作打造聯名款產品。

在產業鏈中游,在 Z 世代活躍度高的社交媒體平臺,聯合網紅 KOL 進行直播等宣傳,通過預售等方式鎖住忠誠度高的客戶。

在產業鏈下游,根據 Z 世代偏好“低價高頻”的消費方式,普遍為單品設置低門檻價格,吸 引 Z 世代嘗試首次消費,并且通過設置盲盒隱藏款等模式,凸顯產品分層及部分產品稀缺性,增加用戶粘性提高復購頻率。

不過,對于被玩“壞”了的盲盒經濟,入局者想要繼續書寫美妝盲盒的故事,要復制上述路徑,已行不通了。