文|顯微故事 楊佳

編輯|卓然

前段時間,我們的作者在某平臺發現了這樣一條信息:

在一條“還有哪些發財機會”的帖子下,一名創業者提及到了一個小眾的行業——兒童語言康復服務。該創業者稱,因為隔代養育和電子產品泛濫,現在有超過12%的孩子到2歲之后不會說話,“兒童語言康復訓練這一行,灰色收入大,利潤高,大有可為”。他表示,義烏有一家語言康復機構,半年投資總費用在20萬元左右,三個月就回本,之后單月凈利潤20萬元。

“一個孩子收費約在8000-20000元之間,一個月招15個孩子非常容易”。為此,我們特派了作者深入到各個語言培訓機構暗訪,去了解這個行業暴利的根本原因,這些機構是否真的能實際幫助到這些困難兒童。然而,真實情況遠比我們想象的更復雜。

不僅行業缺乏專業人士、流水線批量復制課程,此外,專業老師也缺乏被尊重,從而導致人員流失嚴重……

家長們的“焦慮”成了創業者口中的財富,孩子們成了最大的受害者。以下是這個行業的真實故事:

“寧愿過度治療,也不愿放棄治療”

2023年3月,劉憂終于帶著剛滿2歲的兒子越越跨入了上海復旦大學附屬兒科醫院的大門。

她是來帶孩子做發育評估的,兒科門口擠滿了和他一樣焦慮的家長。

32歲的劉憂和丈夫都是來自縣城的“小鎮做題家”,經過多年奮斗,才勉強在上海立足。兒子越越出生后,夫妻兩人本不寬裕的時間捉襟見肘,不得已之下,只能從老家農村請來婆婆照顧孩子。

婆婆文化程度不高,只有小學文化,她不懂科學養育,按照老一套帶孩子,經常一邊干活、刷手機,讓孩子坐在安全的地方安靜玩耍或睡覺,有時候也會調大手機聲音讓孩子“聽個響”,至于吃飯,更是連哄帶騙手把手喂飯。

越越快滿2歲時,劉憂發現有些不對勁:本該是處于語言爆發期的年紀,越越會說的詞不超過10個。別說簡單的詞組,連“要”、“不要”之類的需求,越越也說得費勁,對家人教他說話也沒有意愿模仿。

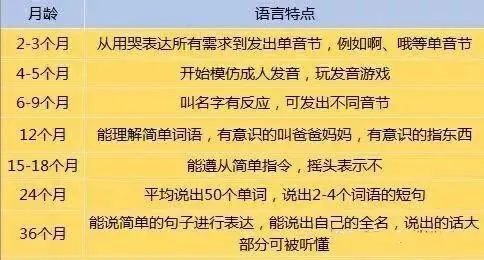

圖 | 劉憂在網上查找的不同月齡孩子語言特點

結合網上的信息,劉憂意識到越越很可能“語遲”,結果醫生一評估,果然是“語言發育遲緩”。

漢語溝通發展量表顯示越越語言理解能力約等于12-14個月,會說能力約等于12個月,同時建議家長進行機構康復訓練、家庭干預、并避免電子產品暴露。

盡管對孩子的情況有所了解,但聽到這個結果時,劉憂還是感覺“一下子跌入了深淵”。

對于0-3歲的寶寶來說,“語言發育遲緩”有多種可能,比如孤獨癥、智力落后以及情緒困擾等因素。

但因為孩子太小、不會說話、交流和社交方面的癥狀并不明顯,所以“語遲”的具體原因需要等到3歲甚至更晚以后才能確診——“目前這個階段,家長能做的只有干預”,醫生表示。

但因為醫院的康復科太難預約,劉憂只能先就近選了一家語言康復訓練機構,并繳納了2萬元1對1干預課程費用。

幸運的是,經過干預訓練,越越的語言能力飛速提升。三個月后,越越已經能順利說出句子,并迎來了嘰嘰喳喳的語言爆發期。

這也意味著,如今雙職工家庭育兒,老一代帶娃時,確實存在語言環境缺乏的客觀實際。

據第二次全國殘疾人口普查結果數據表明,中國青少年言語障礙發生率分別為2歲17%、2歲4%-7.5%、6歲3%-6%,相較于中國的人口基數而言,語言障礙兒童數量巨大。

在成都從業5年的語言康復訓練師喬喬也明顯感覺到,來做語言康復的孩子增多了,“但大部分孩子本身不存在問題,而是家庭養育方式出了問題。”“但是,來做訓練的孩子中,很多都是‘過度治療’,他們本身并不需要專門的語言康復”,喬喬解釋,不少幼童多由隔代長輩照顧,長輩養育不重視孩子的語言交流能力培養,這才導致孩子語言發育遲緩。

除此之外,短視頻興起也導致年輕父母親子陪伴時間減少、孩子暴露在短視頻之下后專注力下降。疫情三年,居家隔離等客觀因素也導致孩子缺乏社交、語言環境。

“大部分情況下,環境問題造成的孩子語言遲緩,在孩子擁有同齡朋友或者家庭干預后,現象會消失。”

“雖然后續發生語言障礙的概率很低,但醫生和家長,都不敢拿孩子做賭注”,喬喬表示。

這也成為了喬喬所在的語言培訓機構建立的原因。

“其實我們做的無非是多陪孩子說說話,多引導,沒有太多專業知識在里面,也讓很多投機者看到了機會”。

我們的暴利,都是“省出來”的

進入“兒童語言康復”行業5年時間里,喬喬換了5份工作。

從知名連鎖機構到獨立的私人機構,沒有一份工作超過2年,最終她選擇了一家公立醫院的康復科作為終點。

談及跳槽頻繁的原因,喬喬明確表示,“這個行業太亂了,很多人昧著良心賺錢,和我的道德感產生了沖突。”

除了越越這種單純因客觀環境造成的語遲,還有一些孩子確實存在聽力障礙、孤獨癥等問題,他們的最初表現形式也是語言遲緩,但大部分語言培訓機構對這類型孩子并不具備專業的治療能力。

一開始,喬喬在北京一家三甲醫院康復科實習,當時“這些機構初心是為了孩子,氛圍純粹,所以很配合老師工作”,喜歡小孩子的她就此選定方向。

但是進入行業之后喬喬發現“情況變了”。喬喬入行于2019年,此時因社會康復力量不夠,加上教培行業如火如荼,不少人瞄準這個風口進入,打算賺一筆。開一家孤獨癥康復機構,成本投入遠比普通的教育培機構高。

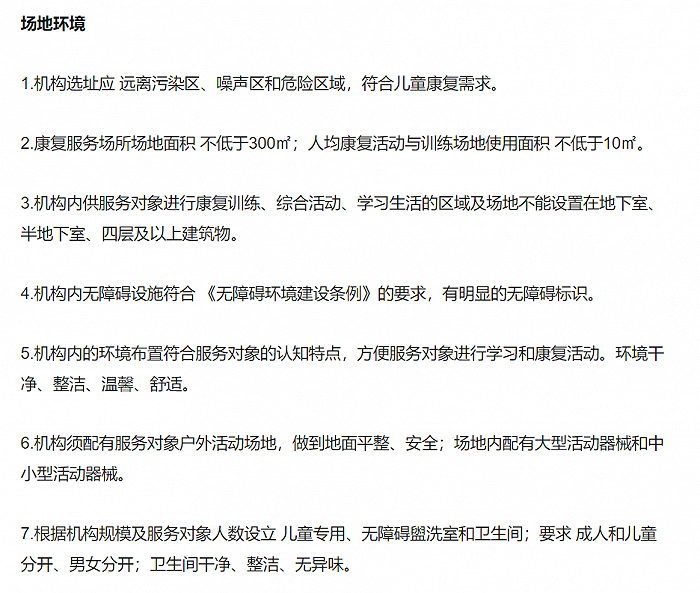

以場地環境來說,不同城市有不同細則,像北京就要求康復服務場所,面積至少在300平以上、樓層不超過四層,還要遠離污染區、噪聲區和危險區;同時因為考慮到康復是一項長期的工作,還得兼顧交通便利。

在北京能同時符合這些要求的場地,大多在寫字樓里,租金本身就不菲。

圖 | 以上為北京的兒童康復機構開辦要求

另一方面,康復機構為了直接承接三甲醫院的病患,利用“近水樓臺先得月”的優勢,會直接將康復中心選址在知名公立三甲醫院附近,這附近的租金更是高昂。前期高投入也意味著,如果康復機構想要盈利,不僅要開源,也要節流。

康復機構的收入來源于兩塊,一是干擾課程所帶來的收入,二是作為定點機構之后,國家會根據機構干預孩子的數量,給予數萬元(每個孩子)不等的補貼。

但因為康復機構的特殊性,課程費用有嚴格限制,所以康復機構的收入多來自于補貼——補貼金額和學生數量掛鉤,也就意味著,要賺錢,就要多招生。

圖 | 以上為江蘇的經費補助情況,各地有差異

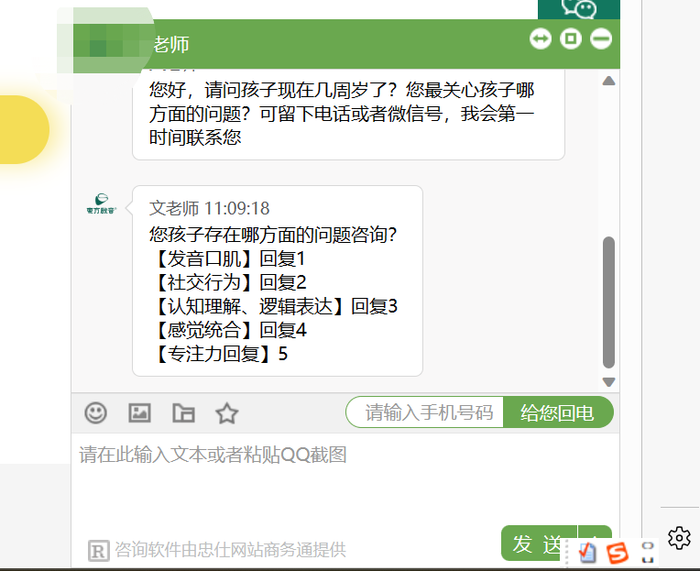

同樣作為語言培訓機構的老師安然介紹,因康復機構屬于特定人群的需求,外界渠道并不多,所以在缺少信息渠道的中小城市,家長會通過熟人介紹,或者上網搜尋,許多機構會購買廣告引流,增強知名度。

圖 | 某語言培訓機構的招生咨詢窗口

在這其中,定點機構是家長們的首選。

然而,成為定點機構一般需要成立3年以上,不少不滿足條件的公司就會通過收購其他符合標準的康復機構來進行申請,資本在其中起到了重要作用。

起步資金高的大背景下,機構想要長期運轉,必然需要把營收考核下降到每個員工身上。

喬喬介紹,她之前在的機構會考核家長的續報情況,將壓力分配至每個老師身上,以“底薪+績效"形式計算工資。“很多機構還會為了完成續課業績,刻意放慢課程進度,延長孩子的干預周期。”

此外,康復訓練多是1對1課程,學生數量越多也意味著需要更多的康復老師。但要培養一名合格的康復師并不容易。

以安然為例,本科康復學專業畢業后,她先后去了一家三甲醫院康復科實習,還有一家三甲醫院語言康復方向進修,才拿下了相關資格證成為語言康復治療師。

拿到資格證后,還要經過半年的實踐,才可以正式上崗獨立進行1對1干預治療。所以,一個資深的言語康復治療師可遇不可求。

截至2022年底,我國康復機構在崗人員為32.8萬人。按照國際通用標準,每10萬人中需要配備20名言語治療師,我國僅言語治療師就需要28萬名。康復行業人才缺口嚴重。

因此不少機構便采用了“流水線”模式批量復制“治療師”。

國內沒有專門的語言訓練課程,于是很多機構借鑒國外的課程體系,開發一套所謂課程來培養非科班出生的員工,隨后讓其考證上崗。

雖然言語康復治療師規定了要有相關從業資格或培訓才能報考,由于之前審查并不嚴格,只要有醫療機構出具的證明就可以報考,且考試以選擇題為主,通過率極高。

安然入行業后才發現,“許多從業者只有中專學歷”,雖然有證,但大部分人不具備專業康復干預的能力,只是照搬公司制定的課程授課。

但即便如此,大部分在職言語康復師也是超負荷工作。

喬喬曾一天內上了9節45分鐘1v1的課程,課后還要和家長溝通,“連喝口水都沒有時間”,這樣的工作強度在機構里是常態。

在康復領域,康復治療分為物理治療、語言治療、作業治療三大板塊,細分則有八大方向,其內部還有不同的領域,領域之間有較高的護城河。

安然曾在某個機構遇到專攻聽力缺陷的老師接手康復孤獨癥、感統失調孩子,“這個差別就像名義上都是外科,但骨外科的醫生幫心外科的病患做手術一樣”。

省下來的人力成本構成了機構老板的利潤中的大頭。喬喬的第二任老板曾在年會上說自己凈利潤超過60萬元。

由于這個行業來錢太快,到次年末,老板又追開了2家康復機構。“這個行業,有良心是賺不到錢的”,喬喬說。

沒良心的機構,被耽誤的孩子

康復機構“亂象”,最直接的受害者就是孩子。

流水線模式之下,言語治療老師像是機器人在不停旋轉,思考是一件奢侈的事情。

“有的課程都經不起推敲”,喬喬說,有的機構強調用工具幫孩子言語康復,“但為什么要用工具、怎么用工具,老師也說不出為什么,只知道公司要求的標準治療中需要用”。

為了讓“流水線”高效運作,許多機構還會制定精密的考核標準,比如老師上了一段時間課之后,要家長評估滿意度——這也意味著,必須讓家長看到進步。不少老師會采用“恐嚇”的方式訓練孩子。比如在孩子不愿配合某項事情時用“數1、2、3”的方式命令孩子完成,或者跟孩子說“讓孩子這件事后我們就看視頻”這樣近乎“賄賂”的形式讓孩子配合。

這樣的方式孩子看上去進步迅速,“但抹殺了孩子的天性,對未來影響更深遠”。

喬喬就曾遇到這樣一個孤獨癥孩子,3歲確診后,家里人就帶著他四處上干預課,按老師教的通過“恐嚇”和“賄賂”的方式學會了許多指令,比如指一下身體不同的部位,就會叫不同的家庭成員。

由于并沒有針對孩子的認知、行為、交流、情緒方面的障礙做干預,等孩子到了8歲時,孩子病情更嚴重了,“如果不順著孩子走,孩子就會情緒失控”。

行業里見慣了被干預“耽誤”的孩子,喬喬忍不住在網上發布了許多“內幕”,來幫助孤獨癥患者家庭少走彎路。

“但收效甚微”,因整個行業巨大的信息差及地域性,且康復機構數量極度缺乏,導致許多家長沒得選。

另一方面,在喬喬和安然看來,目前許多機構都是針對孩子干預,但其實更需要被干預的是家長。

干預對孤獨癥家庭來說,就像是一場馬拉松,需要終身參與,家長是最為重要的一環,決定著孩子能否順利到達彼岸。

但不少家長在早期干預之后,見孩子和周圍同齡兒童表現差不多,就急于“摘帽”而中斷治療,最終導致孩子病情惡化,再也追不回來。

此外,孤獨癥花費巨大,患兒父母中通常有一方會全職帶孩子進行康復,后期經濟壓力大導致父母情緒不穩、悲觀,也會影響孩子的治療。

“康復師”身份的尷尬處境,也讓許多家長對干預治療不配合。

《國家職業分類大典(2022年版)》文件中,將康復治療師歸屬到了康復矯正服務人員大類,這意味著康復師屬于“服務行業”,而非醫療行業衛生行業。

這也導致了康復治療師無法像醫生那樣擁有多權威和公信力。

此外,缺乏監管的資格證審核、各種學習機構打出的“3個月拿下康復師”的廣告,也讓焦慮的家長對這個行業的專業性充滿了質疑。

圖 | 某培訓機構的招生廣告

喬喬回憶,曾有個確診為孤獨癥的孩子自理能力不行,她建議家長配合訓練孩子的自理能力,但家長卻不認可,要求喬喬用他們在網上搜到的方式干預。

此外,做干預訓練時,有一些矯正方法需要和孩子對抗。比如做口部肌肉訓練時,老師會要借助外物激活孩子口腔肌肉,孩子會感不適,以至許多孩子會哭泣、嚎叫,表現出強烈的抗拒。

有些家長會叫停干預,轉去去尋找那些他們認為的,對孩子“更細心、更溫柔”的機構。“我們和醫生、老師不一樣,有些家長對我們既不尊重,也不認可,甚至把我們當高級保姆。”

但即便如此,這樣一份辛苦的工作,也沒有給喬喬、安然等人換來對等的收入。

比如喬喬所在的成都某機構,言語治療師底薪大約在3000-4000元左右,其余部分按照課時費計算。一節45分鐘的1v1的課,也只有20塊錢的績效。每個月工作30天、每天上10節1v1的課程,喬喬才能勉強月收入過萬。

巨大落差之下,喬喬想過要換行,但最終選擇了留下,選擇去了一家公立醫院的康復科,“那里更專業、而且能獲得尊重”。

喬喬喜歡孩子們純凈的眼神,幫助他們進步時那種成就感讓從小就生活在和睦家庭的喬喬感到滿足,那些孩子也總是軟糯的叫她老師,全心全意相信著她、用含糊不清的聲音夸她“喬喬老師、好”。“所以我也不忍心離開這個行業,我怕這些孩子被機構毀了”。