界面新聞記者 | 查沁君

中國對自然指數研究的貢獻首次超越美國,位居榜首。

6月15日,自然科學期刊Nature發布2023自然指數年度榜單(2023 Nature Index Annual Tables),揭示了對高質量的自然科學研究貢獻最大的機構和國家,這些研究成果發表于2022年1月-2022年12月之間。

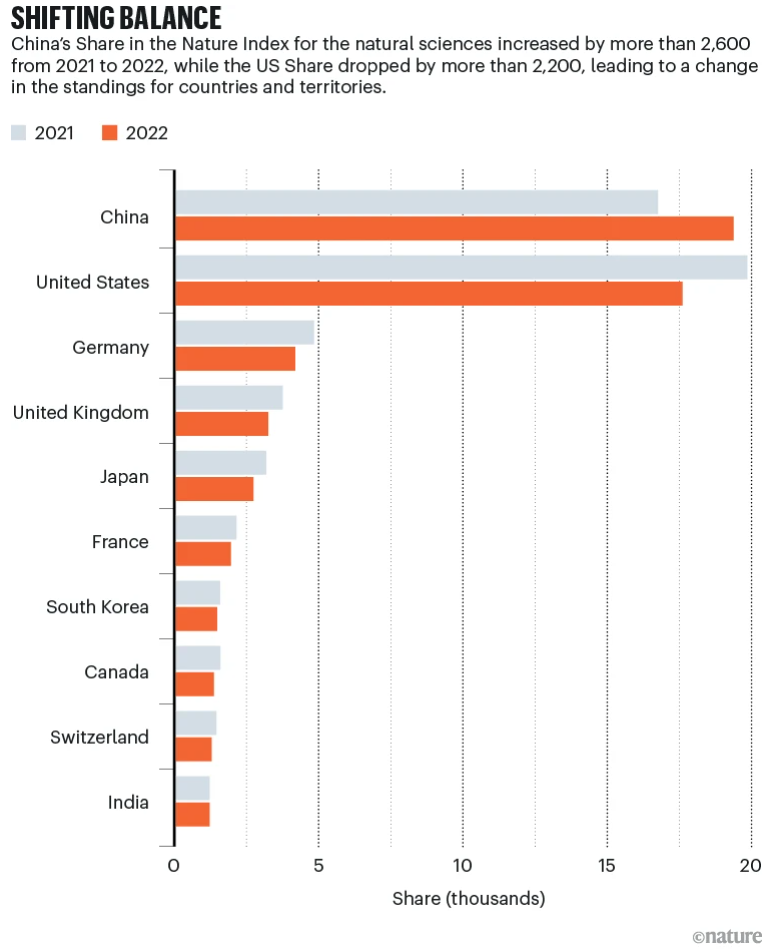

以貢獻份額(Share)衡量,中國對自然指數所覆蓋的四大自然科學類別——物理、化學、生物科學、地球和環境科學的總體研究貢獻,已首次由第二位躍升至第一位。

與2021年相比,中國的調整后份額增長了21.4%,在年度榜單前十國家中增幅最大,超過曾經“稱霸”多年的美國。

份額(Share)作為自然指數的標志性指標,是根據數據庫中特定地區的論文作者所屬機構,來計算該機構的作者所占比例,以衡量對研究論文的貢獻。調整后的份額(Adjusted Share)則是將自然指數在文章總數上的微小年際變化考慮在內。

緊隨中國之后的其他十強國家,分別為美國、德國、英國、日本、法國、韓國、加拿大、瑞士和印度。

其中,美國、德國、英國的調整后份額分別下降約7%、9%、9%;印度調整后的份額上升了5%,首次躋身十大國家之列。這表明高質量出版物的來源發生了變化。

印度大學的主要資助監管機構大學教育資助委員會(University Grants Commission)在2019年的改革中,鼓勵研究人員在更高質量的期刊上尋求出版物,此舉可能有助于印度提高其在自然指數中的地位并縮小質量差距。

中國在自然科學領域的主導地位在機構榜單中也顯而易見。

在機構榜單的全部序列中,中國科學院占據榜首,其2022年的份額為2054,得分遠高于排名第二的哈佛大學、及排名第三的德國馬普學會,二者的份額分別為813、682。

從自然指數建立以來,中國科學院已連續十一年位列該排行榜全球第一。

機構十強中共有六家來自中國,除中國科學院外,還有中國科學院大學、中國科學技術大學、南京大學、北京大學、清華大學,排名分別為第五、六、七、九、十名。

此外,有十家中國科研機構、院校的排名超過牛津大學,九家超過劍橋大學。

中國在三個自然科學學科類別——物理、化學、地球與環境科學中居于首位。

在化學領域的機構20強中,有18家是中國機構。在地球與環境科學領域,中國僅一年就實現大幅增長,調整后的份額上升三分之一,中山大學在該領域的調整后份額增幅超50%。

中國在份額上唯一落后于美國的一個學科領域是生物科學,這一類別在自然指數中以前被稱為生命科學。然而,中國正在迅速趕上,其調整后的份額增長26%。復旦大學在生物科學的調整后份額增長65%。

從今年開始,自然指數數據庫首次收錄來自64種醫學期刊的文章,讓用戶可以追蹤衛生科學領域的相關趨勢。在這一領域,美國遙遙領先,其份額達5352,是位居第二的中國份額的四倍多。其中,上海交通大學在該領域的機構排名中位居第13位。

持續的資金投入是中國科研產出大量增加的關鍵因素。

據中國國家統計局今年1月公布的數據,2022年中國研發經費投入達30870億元,首次突破三萬億元大關,比上年增長10.4%,自“十三五”以來已連續七年保持兩位數增長。

南京師范大學孫瀚君教授接受央視采訪時指出,最新榜單反映出中國基礎研究整體水平穩步提升,尤其是在體量方面。大體量的良好基礎有利于高精尖原始創新成果的孵育,近年來中國有國際影響力的成果越來越多,國際影響力越來越大,就是一個非常好的證明。

自然指數創始人戴維·斯溫班克斯(David Swinbanks)在評論今年的指數時說:“近年來自然指數年度榜單所呈現的趨勢表明,中國的研究投入令其在自然科學領域超過美國只是時間問題,而非是否會發生的問題。”

“中國在被引次數最多的論文上已經超過了美國,如果以‘生產率和引用率等簡單的文獻計量指標’來衡量,中國的表現超出了預期。”美國俄亥俄州立大學科學與政策研究員卡羅琳·瓦格納(Caroline Wagner)在2022年發布于Scientometrics期刊上的一文《衡量被引次數最多的前1%出版物的討論:中國論文的質量和影響力》中稱。

然而,卡羅琳·瓦格納還表示,中國“在吸收和應用知識的能力方面仍然明顯落后于其他國家,并且與美國等一些主要國家的研究合作下降的影響仍然不確定。”

自然指數榜單追蹤發表在《自然》《科學》《細胞》等全球82本高質量自然科學期刊上的科研論文,根據有關機構、國家或地區論文的數量和比例等,反映全球高質量科研產出及合作情況。