界面新聞記者 | 林子人

界面新聞編輯 | 黃月

6月15日,國家統計局公布的數據顯示,2023年5月16-24歲青年失業率升至20.8%,較上月上升0.4%。據初步測算,5月16-24歲青年總量約為9600萬,實際在找工作的有3300多萬,其余部分屬于非勞動力。

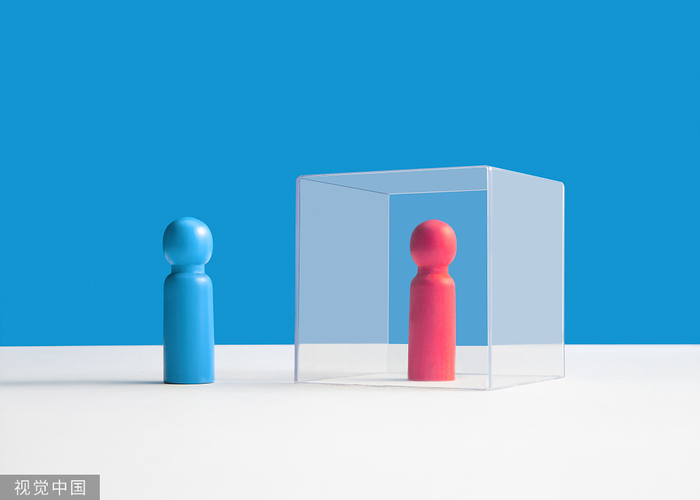

隨著畢業季的到來,青年就業問題吸引了越來越多的公眾關注。經濟環境和就業形勢的快速變化給青年人面對工作的態度、對生命意義的追問和風險應對策略造成了顯著影響。如青年學者鄭雅君所注意到的,大學畢業生的出路在變少,競爭愈發激烈,年輕人更加求穩,向往體制內。與此同時,身處職場的年輕人亦在對工作的意義產生懷疑。

我們要如何理解這些現象?在昨日舉行的一場對談活動中,德國馬克斯·普朗克社會人類研究所所長項飆與云南大學社會學系副教授袁長庚以人類學家的視角分析了教育內卷、年輕人的失落感、加班文化等現象下的深層文化心態。

當考試成為生存方式,年輕人以教育內卷應對不確定性

身為80后,袁長庚觀察到了社會發展三個階段中不同的就業形勢和青年心態:在他讀本科和研究生時,人們普遍對社會發展有極大的信心,相信步入職場后會一路向上,“事實也證明,那個年代大家選任何一條路,如果在十多年間沒有太大波折的話,用今天的話來說,你的人生都會‘上一些岸’,雖然岸的高低可能不同。”到了2015-2016年,互聯網經濟熱潮出現,由于這一波經濟增長與內容生產的關聯性很強,文科專業人士獲得了更多經濟機會。

而近年來,袁長庚在教學中發現,增長與進步的社會期許和社會共識已經破滅,當下的年輕人深知未來的不確定性更強,這促使他們在進入職場之初就提出工作意義的問題——當奮斗不再必然讓自己過上比父母更優渥的生活,當工作不再必然與體面收入、社會尊嚴相連,人們還如何相信只要好好工作就能找到個體意義?“每一個(工作)選項里,其他東西都很好衡量,比如發展前景、物質回報、福利,但唯獨在問到意義問題的時候,好像所有的工作其實都差不多,沒有任何一個工作會告訴你,這份工作是一定對社會有意義的。”

項飆注意到,對于許多學生及他們的家庭而言,接受更多的教育已經成為了某種普遍性的執念、一種集體性的行動,或者說一個具有強烈結構性的安排。考研成為了類似于“高考2.0”的剛需。他認為,當下的考研熱與1999年大學擴招在內在邏輯上有相似性,彼時的大學擴招是從國家政策層面把高等教育作為緩解亞洲金融危機帶來的就業壓力,而當下的升學潮同樣與經濟形勢密切相關,“成為一個集體性行動以后,它就成了一種預期、一種‘你必須做’的外在壓力,所以會出現精神上的焦慮。”

袁長庚提醒我們注意當下熱議的“教育內卷”問題中時常被忽視的階級差異。近十年來,基礎教育階段存在一個顯著的現象,就是初二和高二階段成為農村地區學生輟學的高峰期。也就是說,真正意義上社會下層出身的學生早在中學階段就放棄了升學道路,這意味著,“今天的教育焦慮和內卷化,在某種意義上講是中產階級焦慮,或城市中產階級焦慮。”

“當社會(前景)重新變得不明確,在中國的語境之下,無論是對自己、對家長、對社會,讀書都是一個可以應付過去的答案。哪怕大家對研究生的質量和含金量已經非常懷疑,但家長總認為,讀書這件事意味著你至少沒有偏離正軌。”袁長庚指出,認知科學中存在一個規律,當外部局勢開始變得混亂,人們會把認知范圍縮小到一個很具象的領域。某種意義上來說,當下的年輕人把考研或考公游戲化了,考研成為了一個巨大的產業,大量的學生通過購買往屆學生的筆記、學校真題集準備考研,而非真正出于學術興趣來讀書和備考。

在項飆看來,如今的考試不僅是一種手段,也已成為了一種生存方式——年輕人通過考試確認每一天的生活安排和前進方向,“TA會覺得我每天的生活是有意義的,因為有意義,我就不浪費時間……TA很單線地付出,認為這個世界是可以給TA回報的。TA也有很多焦慮和壓力,但TA會覺得這個世界是相對可知和可控的。”項飆訪談過的很多年輕人告訴他,自己對走進社會心存恐懼,因為離開學習和考試,他們不再確定付出就能獲得回報,不再明了每一天的生活應當如何安排,這種意義上的失落對當下的不少年輕人來說影響巨大。

加班文化背后是奮斗景觀神秘化,焦慮于現代化時不我待

項飆發現了一個矛盾的現象:一方面年輕人工作難找,另一方面互聯網大廠加班盛行,招三個人,付四個人的工資,要求他們干五個人的活。在他看來,這個現象的實質是一種成功崇拜或英雄崇拜,加班文化將整個勞動問題轉換成了一種“帶有神秘主義色彩的超人能力的問題”。

袁長庚將上述現象稱為“奮斗景觀的神秘化”,他認為這種文化心態始于近代中國。從戊戌變法開始,中國經歷了救亡、建設和發展的階段,在重新成為經濟大國的過程中,中國人一直都有一個根本性的焦慮,就是現代化時不我待。“整個現代性敘事中,一方面我們的目標是很穩定的,就是要實現現代化,要攻克一個個堡壘,戰勝一個個敵人;但與此同時,我們還有一個假設,就是我們沒有充分的時間和條件,”袁長庚說,“在整個現代化經驗的敘述中,我們總有一種感覺,就是我們對潛能有一種極端的追求,我們不可能在資源匹配的狀態下按照既定規律行事。”

在深圳生活時,他注意到,所有的行業都在追求“彎道超車”。但何謂“彎道超車”?這個說法暗示的是,我們無法通過常規的戰術或策略去完成某個既定目標,只能通過某種手段或技巧來盡可能壓縮時間成本。

袁長庚曾問過一些在互聯網大廠工作的學生,大量加班真的有必要嗎?他的學生給出了否定回答。在有了某個時間之前不能離開辦公室的預期后,大概率會出現的情況是員工雖然肉身在辦公室,但已處于“摸魚”狀態,而不是真正在工作。

社交網絡上曾經瘋傳的一篇文章讓袁長庚印象深刻,文章作者認為,午夜12點燈火通明的深圳市民中心證明了深圳為何能成為中國經濟的引擎。他認為,這種論調中包含著一種對現代性景觀或者說對熱火朝天工作狀態的迷戀,這種迷戀雜糅著危機感和對無限潛能的追求,但它恰恰忽略了一點——人是有限度的,“讓一個人在工位前坐滿9個小時是很容易的,但沒有任何一個辦法能保證一個人在9小時內維持滿負荷運轉。”

當下人們對吃苦與吃虧的心態差異,折射出“極端的自愛”

項飆與袁長庚也聊到了如今流行于社交網絡上的打工人金句:“打工而已,不用太認真,打工要有渣男心態,別走心就對了。”當年輕人對工作的回報和價值產生懷疑,“愛崗敬業”的傳統職業倫理似乎也在動搖。

袁長庚注意到,過去二十年整個社會形成了一種共識,就是負面體驗是沒有價值、需要摒棄的,“吃虧是福”或者為了某個宏大事業放棄個人利益的做法,已經越來越難得到認同。這一方面是社會進步,人們對這種道德話語中潛在的暴力傾向產生了更強的警惕;但另一方面,追求人生中的每一步都“不吃虧”,也違背了個人成長的客觀規律——“人生當中很多經驗的積累,很多成長,其實就是以負面反饋的方式體現出來的。”

某種意義上來說,追求人生中的每一步都“成功”且“正確”,是一種非常殘酷的理解人生的方式,它會讓我們以一種狹隘的方式面對人生的種種岔路口。根據袁長庚的觀察,它加劇了如今部分學生的脆弱,比如他們會以為一次考試失敗不是短暫的受挫,而是某個長期規劃的重大失利。

項飆比較了“吃苦”和“吃虧”這兩種心態,認為“吃苦”是正面的,強調的是“吃得苦中苦,方為人上人”,為某個長期目標忍受一時的犧牲;但“吃虧”是人們無法接受的,因為它意味著“白白讓別人賺了便宜”。在他看來,這兩者之間的差異折射出當下人面對自我時存在“極端的自愛”。

袁長庚認為,當經濟環境發生變化時,普通人的下意識反應都是收縮自己,把自己放到一個安全的位置,為了自保,“降低自己在道德上的屬性和要求”就成為一個重要的策略。但他同時認為,在工作中保持“渣男心態”,不對此產生任何懷疑和松動,是背離利他人性的,他由此提出一個問題,“當工作失去了絕對的經濟效益和道德價值的時候,你可以對你的老板非常敷衍,但你可不可以愛你的同事?”

“有些時候我也跟學生講這個道理,在一個殼子里保護自己,看上去是很容易的一件事,但與此同時,對我們所有的普通人而言,也失去了所有邁向僅有的崇高的機會。離開這個世界的時候,你可能沒有實現絕對的自由,可能沒有實現絕對的財富,但是別人會說,這是一個好同事,一個關心過我的同事,這在職場里是可以實現的。如果我們今天堅信,要用渣男心態面對工作,你絕對會失去這個可能性,與此同時也失去了跟他人建立聯系、甚至是給自我一點正向反饋的可能性。我反而認為,越在所謂的不景氣的時代,越是不能簡單地談自保哲學。”袁長庚說。