文|汽車預言家

一場自上而下的改革,即將在德國大眾沃爾夫斯堡上演。

近日,據外媒報道,大眾首席執行官奧博穆正在計劃對公司進行大規模重組。其重組計劃涉及到公司的方方面面,包括重新組織軟件單元CARIAD、提高核心品牌效率、避免重復開發等。同時,大眾還將對集團組織架構進行重新考量。據了解,其具體計劃將在6月21日的資本市場日上向投資者公布。

仔細觀察不難看出,奧博穆這一輪調整的核心矛頭只有一個:降本增效。將其過往在保時捷的成功管理經驗復制到大眾集團,從而提高整個集團的效率和收益。

調整的第一步,就是“動刀”大眾品牌。根據報道,大眾高層計劃將大眾品牌的利潤率由3%提高至6.5%。如果換算成具體數額,意味著在這一輪調整中,大眾需要壓縮至少35億歐元的支出。

這一舉動的直接“導火索”,在某種程度上源自于大眾品牌愈加“拉垮”的利潤表現。作為集團營收占比最大的主品牌,大眾品牌非但沒有創造出足夠的利潤,反而表現出一些拖后腿的意味。

這更加重了大眾對于集團內部業務分散、系統臃腫、效率低下等問題的焦慮感,尤其是當前汽車市場瞬息萬變的背景下,如何提升效率是所有車企都必須關注的重要部分。

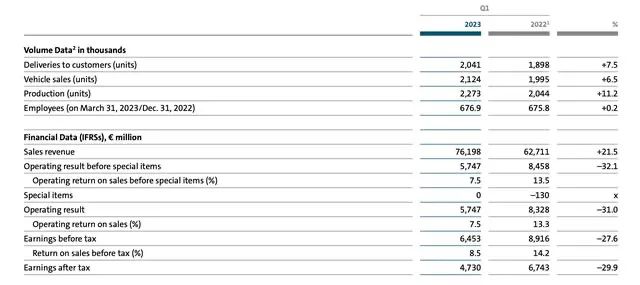

據大眾最新財報數據顯示,今年一季度,大眾集團總利潤為57億歐元,相比去年同期下降了31.33%。其中,奧迪的利潤率達到10.8%,保時捷為18.2%,撐起了大眾的利潤大盤,而大眾品牌的利潤率僅有“可憐”的3%。

要知道,只有良好的回報率,才可以做到即便是在經濟下行、環境動蕩時期依然保持相應的品牌定力,目前市場中的高端汽車品牌如梅德塞斯-奔馳、寶馬、特斯拉等都遵循這一原則。在大眾首席執行官托馬斯·謝弗看來,這一數字至少要達到10%到15%。

如果說從壓縮成本是大眾從內部考慮的重點,那么從外部來看,電動化轉型所面臨的研發、服務等高昂代價才是真正推動這一輪大調整的關鍵。

事實上,相比于其他傳統燃油車企,大眾的電動化轉型可以說相當果斷和激進。

在2022年度財務會議上,大眾曾官宣了其未來5年的投資計劃:將斥資1800億歐元,推進集團的電池戰略,擴大北美地區業務,并強化在中國的數字化實力和產品競爭力,以及繼續發展集團領先的產品組合。據了解,在這1800億歐元的投資中,約68%的資金將投入與數字化、電動化相關的未來領域。

據另一項調查數據表明,大眾集團是2023年研發投入最多的汽車集團,預計在今年投入約162.7億美元,相當于去年總利潤的67.5%。

此外,今年5月,大眾汽車集團(中國)大眾安徽首席財務官哈約根在“投資安徽行”系列活動啟動大會中表示,將向安徽合肥進行投資,計劃總投資額為231億元,試圖在安徽合肥再造一個中國“狼堡”。而這僅僅是在中國市場的部分投資。

蔚來汽車董事長李斌曾表示,“沒有200億不要造車”。而對于大眾這種規模、體系龐大的車企來說,要付出的遠遠不止如此。因此,走在電動化轉型的道路上,“節衣縮食”也就成為了大眾必須承擔的“代價”。

如何實現?

在業內的普遍猜想中,大眾首先會通過調整生產線來達到目的。

雖然憑借著MEB、MQB、MLB等平臺的兼容性和適配性,大眾不同品牌在技術的轉乘和銜接上十分暢通,也因此在車輛的生產成本和新車型的研發成本上做到了極大程度的壓縮。但也正因為這樣,大眾集團在內部存在著過多的重復開發項目。

在大眾的設想中,新的重整計劃將會通過產線調整來達到減少重復開發,加強品牌合作的目的,從而縮減成本,提升效率。例如,大眾曾通過聯合生產大眾帕薩特和斯柯達Superb,最終節約了約6億歐元。而這一次,大眾、西亞特、斯柯達、Cupra等品牌將是大眾削減成本的“排頭兵”。據了解,未來10年,大眾集團將縮減這些品牌旗下車型,專注于核心車型。

據一位消息人士稱,如果能夠擴大產線調整的范圍,大眾集團能夠“在未來今年內節省數十億歐元”。

另外,這一計劃還有可能涉及“裁員”。當整個業務、組織甚至生產鏈條面臨調整和重組,相對的人員變化和縮減幾乎是一個必然。只是,相比于迪斯時代的“大刀闊斧”,奧博穆可能相對溫和一些。前不久,大眾對于CARIAD軟件部門高管的“整體性撤換”或許可以為我們提供一些參考。

在向新汽車時代轉型的過程中,大眾見證了特斯拉、比亞迪等競爭對手在電動汽車上的“彎道超車”,尤其是“像特斯拉這樣的新玩家正在以最近的間接成本和革命性的低成本生產方法將傳統的沃爾夫斯堡公司逼入絕境”。

不可否認,這位氣質溫和、韌性十足,且一度被外界視為大眾CEO過渡人選的“掌門人”,正在領導大眾進行著一場“數十年來最大的重組”。只是,在當下市場化、系統化的困境當中,奧博穆和他所領導的大眾是否具備破局的能力和稟賦,這中間,還需要經歷較長一段時間的驗證。