界面新聞記者 | 路非

從本土美妝品牌的崛起,到馬面裙在日常穿著中的流行,肉眼可見的是,越來越多中國年輕消費者開始愿意為國潮買單。

文化認同和民族自信的高漲是這一現象背后的主要動因。而對于中國消費領域的品牌們而言,如何能抓住國潮趨勢,以傳統文化為根基,并融合當下審美范式再創新產品正在成為一個重要的機會點。

這樣優質的國潮新設計正在國內涌現。

以傳統文化為根基,融合現代審美進行再創

6月8日至6月11日,一年一度的亞洲權威設計盛會設計上海DESIGN SHANGHAI在上海世博展覽館開展。這場行業盛會是眾多海內外先鋒設計和美學靈感的集聚地,也是設計業內人士的交流會。

在展館二樓你會發現有一處展覽吸引了眾多參觀者排隊駐足,這是由融設計圖書館主辦,本土設計師服飾品牌江南布衣聯合發起的“融·編織設計展”。

現場展出的24件先鋒設計的作品是來自國內外的27位設計師為期兩年的創作。在這些作品中你可以看見不少中國傳統手工藝的影子,但其呈現的作品形態又并非“古樸”,甚至可以稱得上現代。

JNBYHOME是江南布衣品牌于2016年延伸創立的家居生活方式品牌。這次在展覽中首次亮相的兩款JNBYHOME概念作品就巧妙演繹了傳統手工藝在當代審美語境下的煥新融合。

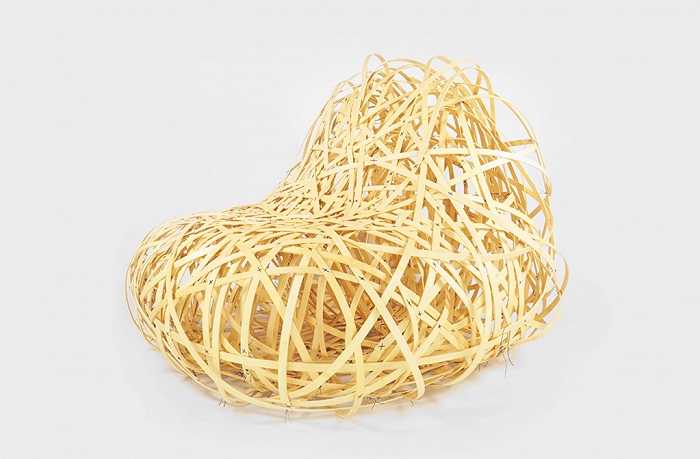

概念作品之一《無限時空》打破了編織材料邊界,由品物流形創始設計師Jovana ZHANG利用像紙一樣薄的大理石材料編織而成;另一款概念作品《Ooo》,則是一把用線繩連接竹片編織而成的椅子,這把椅子可以支撐一個人的重量,由品物流形創始設計師Christoph John所創作。

這兩款作品也是融設計圖書館和江南布衣合作一年后的階段性成果。

2022年,江南布衣與融設計圖書館合作,共同開啟了為期五年的“布盡其用”項目。雙方致力于在傳承傳統技藝的基礎上進行再創新,以達到有機傳承傳統服飾文化的愿景。

該項目通過探訪調研傳統織物的手工藝人和工坊,進行記錄、解構、分析和再創新,為當代時尚藝術產業繪制了傳統織物的工藝流程圖鑒,旨在傳播傳統服飾文化的同時,為所有設計從業者提供創作靈感。

江南布衣企業公關總經理鄭丹丹表示,江南布衣旗下品牌LESS本身有一條精工系列的產品線,當中運用到了大量的刺繡、手工編織、植物扎染等中國最傳統的工藝。可以看到的是,有相當一部分年輕消費者很喜歡這樣中國傳統敘事元素在日常穿著中的設計應用。

而在旗下另一品牌JNBY新品系列中,江南布衣將與蘇繡大師合作推出新產品,一款是由蘇繡繡娘團隊手繡的限量版服飾,另一款是根據蘇繡圖案打板后機繡而成的服飾。

鄭丹丹進一步表示,這是江南布衣在非遺工藝產品化的試水,未來他們希望每一季都能融入不同的非遺工藝進行商業化嘗試。

傳承并非只能是“保護”的心態

每當提起從大眾目之所及的日常生活中幾乎消失的傳統手工藝時,“保護”一詞總是會不可避免地在此語境下蹦出。

但是,在融設計圖書館、品物流形創始人張雷看來,設計師在面對中國傳統手工藝時,不應該用一種從高處俯視的保護心態,更應該用平常心對待,尋找與之共創的機會,才能真正用自己的力量使其得以延續。

有意思的是,張雷用了一個“啄木鳥和樹”的比喻來形容他心目中理想的設計師和傳統手工藝的關系。

“啄木鳥吃樹上蟲子的目的并不是為了保護這棵樹。設計師和手工藝人的關系也應該是這樣,你可以去考察手工藝,和手工藝人合作,用它的造物方法和工藝去生產創作新的產品,這些都能潛移默化地推動和傳承傳統手工藝。”張雷說道。

2015年,為了緩解杭州青山村水源污染的狀態以及幫助村民擺脫僅靠竹子為生的困境,張雷及其設計團隊受邀來到青山村,引導村民學習手工藝。這一呆就是三年,在此期間,通過多方協作,不僅龍塢水庫的水質由三級轉為一級,青山村也形成了一條手工藝產業鏈。

2017年,張雷及其設計團隊決定正式駐扎青山村。他們將村里只殘存骨架的廢棄禮堂進行了保護性改造,使其轉型成為融設計圖書館的現址。這也是中國第一家研究和傳承傳統材料的設計圖書館。

融設計圖書館的研究計劃周期以五年為期,四十年為屆。在“布盡其用”項目中,江南布衣和融設計圖書館將一起走遍中國的大江南北,共同探索和記錄手工編織的影子,并將其匯總成冊,通過線下的融編織館、線上的“布盡其用檔案館”小程序等進行分享。

在每周四和周五,融設計圖書館的研究員都會在位于天目里的江南布衣總部的布盡其用實驗室為預約前來參觀的設計師提供服務。但這并不是一種“打卡式”的匯報或會議,而是以一種潤物細無聲的方式為前來參觀的設計師提供創意靈感。

張雷表示,“布盡其用”項目期望能用這五年時間為設計師搭建一個靈感的基礎,讓上百位設計師在這樣的土壤上生根發芽,實現文化的融合與創新。

“布盡其用”項目的第一年和未來旅程

在此次設計展上,雙方展示了“布盡其用”項目第一年以“編織”為主題的研究成果。從一根線出發,整個展覽清晰生動地解構了線是如何織造成布,如何被印染,以及被裝飾和縫制成紡織品的。

比如,你可以看到竹、藤、柳、草等原始材料是如何經過簡單的劈分后就可用于編織的,而不同材料、不同編織手法所展現出的效果也大有不同。

實際上,這些經過精心編排后的展覽內容背后花費了大量的時間進行拆解和研究,是設計師們用雙腳去實地丈量,雙眼實際觀察后得到的結果。

為了能以更全面的形式將這些研究成果保留下來,“布盡其用”項目采用了多種傳播形式,而本次的展覽只是其中之一。

2022年底,江南布衣聯合WGSN和融設計圖書館一同發布了《布盡其用材料趨勢白皮書》,從服裝行業的未來趨勢入手、拋出問題,再站在過去與現在尋找解決方案,為激發傳承與創新之間的諸多可能性提供了靈感。

值得提到的是,白皮書中展示了夏布由苧麻經過一系列復雜工序織造而成的過程。這是江南布衣和融設計圖書館共同合作后的第一站。

而在2022年,“布盡其用”項目在探索走訪了瀏陽夏布、大利侗布和烏鎮竹編三項傳統手工藝后,將其拍成紀錄片,用畫面生動講述了傳統織物、工匠精神與人物故事,聚焦織物背后的人,傳遞情感與人文價值。這些紀錄片中所留存的織物文明和當地人文細節也將成為未來具有相當文化價值的參考。

未來,江南布衣還計劃上線小程序平臺通過線上開源應用,向更多的受眾提供織物信息檢索,與相關設計專業人士共享所有的布盡其用項目研究成果,將理論研究與設計實踐結合起來。

江南布衣將織物的研究與應用進一步延伸至與相關院校之間的合作,拓寬織物文明在當代設計中的觸達面。去年,江南布衣與中國美術學院達成合作,邀請學生共創織物樣片,為織物未來多樣性的發展播撒下種子。

傳統非遺背后的長期主義價值

如果不計后續處理工藝,制成一匹夏布的胚布就需要兩個月的時間。

張雷在最初做融設計圖書館的展覽時想,只要一年就能做完了,但在不斷摸索的過程中,這個計劃又變成了五年為期、四十年為屆的長期展望。

這樣的時間維度在被碎片化信息充斥著、分秒必爭的當下顯得格外漫長。在時代快節奏的裹挾下,選擇“卷”還是“躺平”的二元對立成為當下年輕人最為熱議的話題。

在開展第一天,江南布衣聯合澎湃新聞、融設計圖書館舉辦了一場“慢卷青年,布一樣的選擇”主題論壇,在探討非遺之余,談及了在快節奏生活的當下,傳統織物文化如何為在躺平和奮斗間反復橫跳的青年群體提供正向情緒力量。

鄭丹丹提及,江南布衣在杭州、沈陽等地的部分門店開展了簡易的編織接力活動,獲得了不少消費者的好評。

江南布衣和融設計圖書館的研究員們做了一個簡化版的腰織機放在門店內,讓消費者可以套上織機后用芝麻實驗室的零散面料進行一段編織。

“整個過程非常治愈,你可以很專注地進行這種看似重復性、實際非常有創造性的勞動。每個人織一段,最后,每個消費者由于選擇了不同面料會織出很獨特肌理的布料”。鄭丹丹說道。

值得提到的是,芝麻實驗室是江南布衣創立于2020年的項目,力求最大程度減少資源浪費。針對研發和生產過程中產生的庫存面料和零散面料,芝麻實驗室進行創意再改造再開發,將其打造成生活藝術品。

芝麻實驗室生產出的創意產品不僅在江南布衣企業內部和全國門店里使用,還通過跨界合作等形式不斷推出兼具設計感和實用性的新產品。

產品可持續、環境可持續和文化可持續是江南布衣探索ESG的“三根支柱”,但這些都是需要以年為周期進行長期投入的事業,而且很難在短期內獲得直接效益。

在前述論壇中鄭丹丹就講到:“不要高估你短時間可以帶來的改變,也不要低估你長時間可以帶來的改變。“

除了對傳統工藝的研究、梳理、傳承和再造之外,“布盡其用”項目還有一個更為長遠的目標是研發能代表中國的新面料。

江南布衣和融設計圖書館正在合作開發牦牛絨面料。據張雷介紹,全世界95%以上的牦牛絨幾乎都來自中國的高原地區,是非常環保的天然面料,因為牦牛絨是從牦牛身上自然脫落的。從功用性能上來看,牦牛絨的保溫性甚至超過羊絨,而且牦牛絨本身的黑或棕的原色是不需要進行染色的。

從規模化生產到原產地保護、手工藝的穩定性,設計應用上的改造等等方面,雙方都在探究如何能把這條路走通,從而誕生真正可以代表中國精造的一種面料元素。

在張雷看來,傳統文化和傳統手工藝不應該成為一種標簽或者說辭,中國設計師需要真正將其融入為思維方式脈絡中的根基。表現方式都可以運用現代技法和材料,但文化才是一個作品的靈魂所在。