文|娛樂資本論 熊嘴獸 阿Po

這兩三年的國產劇里,中老年人做主角的機會多了起來,《漫長的季節》口碑炸裂,《外婆的新世界》里閆妮公路大冒險,去年正午陽光的《歡迎光臨》里孫大媽在廣場舞群里芳華絕代,《大媽的世界》解構中老年女性讓年輕觀眾看得樂呵呵。

如今國產劇開始“消費”中老年人,從曾經家庭劇里的“作爹”“作媽”到平時泯然中老年人、關鍵時刻人格魅力爆發的角色,都讓年輕人看到了不一樣的一面。

中老年人為主角的劇集增多

互聯網時代的國產影視劇項目長期針對的目標受眾范疇在12-39歲之間,少女圈層和女青年圈層兩大情緒豐富、娛樂消費良好的的群體被視為必須抓住的人群。中老年人為主角的網劇數量上升,很難不懷疑是否平臺在開拓用戶增長時瞄準了中老年群體,試圖將受眾年齡層向上拓寬。

這樣的邏輯真的成立嗎?河豚君曾在兩年前的電影《你好,李煥英》上映之際做過一次觀影小調查,在線上隨機詢問了20名與母親一同看電影的年輕觀眾,希望了解長輩的觀影反應。和預料的不同,20人中有多達13人都表示母親看完后并無強烈感受,沒有對劇情、價值觀等問題與兒女做出討論,有6人的母親講述了自己的母女故事(受訪人母親和外婆的故事),僅有1人對當下的母女關系有所觸動。

實際的問題是:中老年人為主角的影視劇=受眾為中老年人?

從影視作品的角度來說,以老年人為主角看上去是某種劍走偏鋒,但意在滿足年輕人的老年想象,抑或為代際問題進行心理補償。

那么,作為真正掌控家庭大屏遙控器的中老年觀眾,他們都在看什么樣的國產影視劇?通過怎樣的渠道觀看?是否有付費意愿?

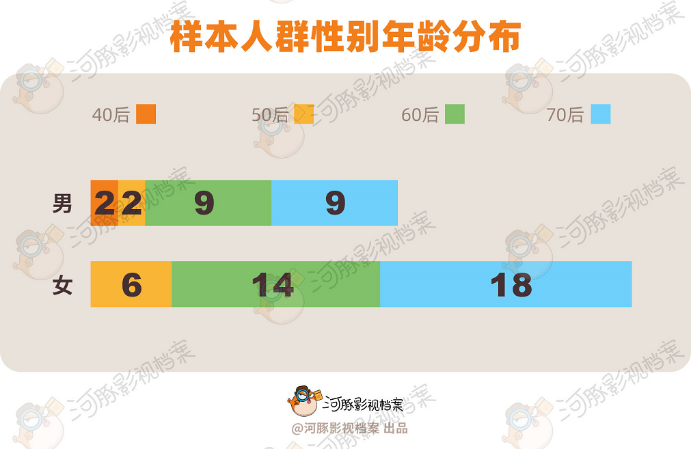

為了解開這些問題,河豚影視檔案采集了60位年齡段從40后~70后的中老年人觀劇樣本人群,其中30位線上調查對象來自全國各地,30位線下調查對象來自北京一些公園。調查中,河豚君向他們或者其兒女詢問了觀劇喜好及習慣,其中不乏一些有意思的發現……

01 年代劇通殺,中老年主角網劇無人問津

和很多人印象中的中老年人觀劇習慣相符合的是,在40后到70后的中老年人群中,年代劇仍然占據了絕對地位。

經典的《亮劍》《潛伏》、朱一龍主演的《叛逆者》等抗日劇和諜戰劇依然是中老年觀眾的心頭好,尤其是男性。

當問到為什么喜歡抗戰劇,50后王先生直言,“給我們提氣。”

只要是抗戰題材更得50年代觀眾喜愛。諜戰/抗戰劇的故事背景多設定在上世紀30~40年代,從國共兩黨誕生到抗日戰爭,正是此次調查樣本人群的父母輩所成長的年代,因此他們所處的環境、所接受的教育與抗戰情緒更為接近。

另外,正邪交鋒情節曲折、浴血奮戰振奮人心是這些類型長久不衰的底層邏輯。所謂在“屏幕抗戰”,實際上觀眾看的是一波三折的情節與正義感。

“他們身份派別分不清就得慢慢看,還得讓別人跟我分析,誰是好的,誰是壞的。這種比較吸引我想要一集一集的追。那種生活劇可能就不會像這種劇這么讓人著迷,還想是新鮮一點、有意思的。”61年出生的郝女士表示最愛的是諜戰劇,“可能追求的是一種正義感,還有對英雄的崇拜。”

由此衍生出一些年輕化的軍旅劇也開始在中老年人群中受歡迎了起來,比如《愛上特種兵》《特戰榮耀》等軍旅題材作品。因為有年輕的流量演員出演,還會出現父女、母女或者祖孫一起觀看的場面。

同理還有不少刑偵、掃黑、反腐題材影視劇也抓住了中老年人的眼球,比如近年來的爆款反腐劇《狂飆》《掃黑風暴》以及或者早幾年的《人民的名義》,電視臺播出的國安劇《暴風眼》、經偵劇《獵狐》等都屬于犯罪刑偵一脈,與諜戰、抗日劇的核心都相似,都是正邪難辨、情節曲折,并且充滿正能量。

“我爸是看見我在看《叛逆者》,他才看的,他問的第一句話就是‘這個人是好人還是壞人?’他不記得角色的名字,也不認識演員,我們聊劇情的時候他都直接說好人壞人。”90后的拓拓向河豚君敘述了60后父親看諜戰劇時的狀態。

另一名受訪人曉樂表示,“我父母以前只要一聽見電視重播《潛伏》,即使有一個在廚房,有一個在廁所,兩個人也會急忙跑到電視機前湊在一起看起來,他們一個喜歡孫紅雷的角色,一個喜歡姚晨的角色。”

如果將抗日劇和諜戰劇都算做是年代背景劇,年代家庭劇在中老年女性中依然很有市場。用拓拓的話來說就是,父親喜歡看“抗日神劇”,母親喜歡看“狗血家庭劇”。

雖然家庭生活類劇集擁有較大女性觀眾群,但她們并不都是對“家庭狗血”的生活瑣事、婆媳大戰感興趣,實則注重題材、情感共鳴。實際上,這一類別可以再往下分為兩大方向,一是家庭一家親的溫情向,一是三個女人一臺戲的斗爭向。

95后的Sherry告訴河豚君,“我爸60年,我媽64年,他們都喜歡家庭倫理劇,像《正陽門下小女人》《兩個女人的戰爭》都挺喜歡。”前者故事設定在50年代到改革開發時期,后者則是上山下鄉題材。“知青”成為60年代觀眾群的高頻詞。郝女士提及自己年輕時喜歡看“知青”故事,“雖然我沒經歷過,但有哥哥姐姐去插隊,所以也是想了解他們的生活。”

與成長年代相同的時代背景、強戲劇性是這類家庭情節劇受60年代觀眾喜愛的共性。

同時,郝女士又說道,“可能年齡大了,年輕的時候喜歡像《金婚》那種天天吵的,現在更喜歡家庭和諧的,不喜歡惡婆婆、小媳婦的故事,看著來氣。可能也跟我們家比較和諧有關,反正看劇還是想要開開心心的。”

調查中河豚君問到年輕受訪者,最近中老年逐漸成為國產劇主角,比如《漫長的季節》《大媽的新世界》,父母是否有在看時,momo直言,“這些都是網劇,根本不出圈,我爸媽都不知道有這些劇。”

而受訪者大敏則提到,“有一次和我媽打車出門的時候在出租車的后座上看見滴滴的車載廣告屏幕播放了一些《大媽的世界》片段,我媽路上看了一會兒,看完還說太鬧騰了,老年人哪兒能這么鬧騰,簡直亂來。”

大敏的60后媽媽最愛看靳東的電視劇,《我的前半生》《如果歲月可回頭》《底線》,最近還看了靳東的諜戰劇《無間》,大敏笑說,“我媽還會對著靳東的戶外廣告發花癡呢,跟我說靳東多帥多帥。”

總而言之,在此次的60人調查中,年代劇依然是輻射范圍最廣的。其時代感、現實性與情節劇的走向符合國民觀劇習慣。

02 土狗愛情是婆婆媽媽心頭好,在影視劇里給兒女找女婿媳婦兒

“我媽愛看韓劇,如果是國產劇的話,就看土狗愛情。”

受訪者翟佳羽告訴河豚君,自己的母親是70后,從20多歲就愛看韓劇,那時候電視臺播《天橋風云》,以自豪看到現在,這幾年比較紅的韓劇她都看了,像是《頂樓》和《黑暗榮耀》都是母女倆一起看的,但是母親還是最喜歡《愛的迫降》,嗑起CP絕不口軟。

除了韓劇之外,國產劇里那些甜寵劇現偶劇,會被網友說“土甜”的她都喜歡,前兩年看《愛上特種兵》和《雙世寵妃》,今年最近的《你給我的喜歡》和《三分野》都沒落下。

“因為我沒結婚也暫時沒有談戀愛,她一邊嗑CP還會一邊敲打我,說‘看看人家多甜,看看你,你什么時候也讓我嗑一次真的?’每次把我都說無語了。”翟佳羽笑說自己非常無奈。

大敏也提到自己的母親除了愛看靳東劇之外,前兩年還延遲看到了《致我們單純的小美好》,喜歡上了胡一天,逛街看到胡一天在某零食品牌店門口的TVC還拉著自己看了好半天,一邊看一邊說,“這個小伙子長得真是好看,人又精神,你什么時候也給我找到這樣的男朋友?”

受訪者小費表示自己的母親喜歡看《山河令》,覺得周也這個小姑娘長得非常乖巧,“要是有這么個女兒就開心死了。”

當時正在嗑雙男主CP的小費因為害怕母親接受不了耽改劇的人物關系設定,還心虛地向母親詢問,“你沒覺得這個劇里的兩個男主怪怪的嗎?”得到的回答是,“沒有啊,他們不就是感情挺好的兩個小伙子嗎?”轉頭就又和小費感慨起想要周也這樣的女兒,令小費哭笑不得。

同時小費的母親也有長期的觀劇習慣,比如在《山河令》之前看的也是優酷的《上陽賦》,小費自己都看不下去的大女主瑪麗蘇情節,但母親看得津津有味。

雖然網劇里的甜寵劇言情劇有日趨輕量化的趨勢,強烈生硬的戲劇沖突減少,但一些晉江文的設定,諸如“破鏡重圓”“青梅竹馬”“替身文學”“先婚后愛”等,對中老年女性觀眾依舊有不小的吸引力,尤其古偶劇因為是古裝大類型,對男性中老年觀眾也有相當的吸引力,對于中老年觀眾來說,并不會區分武俠題材、仙俠題材、歷史題材、神話題材這些,也不會對《天下長河》和《長月燼明》在古裝基礎上再做分類,而是單純喜歡看古裝的大類目。

“我爺爺之前追《星落凝成糖》追的特別起勁兒,他一直都愛看古裝劇,最近央八晚上播《錦繡南歌》,之前他就已經在央視追過,女主最后死了他還很生氣,現在又開始追重播,能熬到凌晨還在看,邊看邊睡,睡醒了繼續看,還不讓人關電視。現在他就喜歡李沁,正好央八晚上又是李沁和肖戰劇(《夢中的那片海》),他吃了晚飯之后就開始霸著電視不撒手了,我們家其他人只能拿手機各自看各自的。”00后的小艾告訴河豚君。

中老年觀眾未必追星,但演員是否合乎眼緣非常重要,62歲的郝女士表示自己某次在手機上看短視頻時忽然跳出一個廣告,“郭麒麟在那兒說,他在這算多少斤多少兩,能掙多少錢賣書的那個,我想怎么有這么一個電視劇,我就開始追《慶余年》了。”現在郝女士還是很喜歡郭麒麟。

“有喜歡的演員就看,像趙麗穎、譚松韻,以前還可喜歡楊冪了,后來她離婚就不喜歡了。可傷心了。她的劇也不看了。”

“(《熟年》里)宋丹丹有點張牙舞爪,不喜歡。喜歡她在《我愛我家》那時候。可能也是綜藝上多了,感覺就不對了。”

“有空的話想把靳東的劇都找出來看一遍。”

被問到“最近看了什么劇”時,許多中老年群體想不起劇名卻能說出演員名,也可以看出國民度的演員在中老年客廳用戶群里更具競爭力。

03 免費看央視,付費蹭兒女

“我婆婆看什么,直接打開央視節目單你就知道了。”90后受訪人Ella直言,自己和老公還有老公的媽媽、奶奶同住,兩人的觀劇重疊度極高,一般都是開著央八就不換臺了。這和前文提及的00后小艾所說自己爺爺的觀劇渠道十分相似。

在前文提及的采訪內容以及整個調查過程中,河豚影視檔案(id:htysda)看出,中老年群體的觀劇陣地仍以大屏端居多,其中電視臺為主要渠道,另有部分視頻網站投屏觀看和大屏會員,小部分人會用Ipad等移動端觀看。

電視臺的中老年觀看群體主要以央視擁躉居多,近兩三年來,央視與各個視頻網站不斷達成項目合作,攜手平臺定制項目、購買版權,充分豐富了內容排播。同時央視作為國家電視臺,相比其他地方衛視而言,也是在全國范圍內信號覆蓋最廣的電視臺,是家庭用戶即使在有線電視不付費的情況下也可以收看的頻道。

調查樣本中對近期收看電視劇的提及次數,央視播放的劇目居多,比如《狂飆》《人世間》《人生之路》《熟年》等。

在60人的樣本人群中,有36人表示不會觀看付費內容,有10人表示會主動付費,主要集中在60后和70后人群中。

電視頻道直播用戶的莫女士今年68歲,她表示, “平常看中央臺、北京臺、湖南臺、浙江臺、深圳臺、東方衛視,有線電視都那么貴了,充什么會員,要錢的就不看。”

49歲的丁女士是多平臺會員用戶,她表示自己有三四個視頻網站會員,因為想看的劇有時在不同的平臺,不充會員什么都看不了。

在225人參與的線上投票中,五成父母不會主動,近四成會蹭孩子的會員,也有近一成會主動付費,與線下采訪比例相近。

有網友在評論區提及,“我媽最近陪我看《長月燼明》,看了一半會員沒了非要我續費。”小費也表示自己母親年逾70,之前用網站投屏看,最近無法投屏后要求自己續了優酷的大屏會員。

“蹭兒女的網站會員”也是中老年觀眾里常見的觀看形式。

另外,中老年群體對小屏的接受與使用,形成小屏與大屏混合觀看的形式。由于短視頻的龐大用戶群與宣發優勢,利用小屏吸引觀眾至平臺主動選擇是拓展平臺用戶的方式之一。

結合60位40后到70后的中老年人調查與線上子一代調查,不難發現,看劇的群體中,不同年齡層與個體存在偏好差異,但共性在于,他們更看重正能量與正義感、情節吸引力與真實感、能否有代入感并產生共鳴。

但中老年觀劇群體的付費意愿并不強烈,可以與兒女共用會員,觀劇行為既是兒女與父母互相增進共同話題的方式,代際之間也確實存在一定的喜好認知偏差。

最后,此次調查中的一些受訪者也對于影視劇提出了各自的建議:

53年袁先生:真正老百姓哪有住大別墅的,脫離現實。

65年李女士:要么有意義,要么有意思。

74年丁女士:希望少用的那些光有長相沒有演技的演員。

可見,貼近現實、平衡價值導向與娛樂需求、演技真實是中老年群體最關注的東西,或許正與劇集市場提質減量的創作要求達成了無年齡差的共識。