文|云酒網

“擴產”,是2022年以來白酒企業的關鍵詞。

5月25日,迎駕貢酒股東大會決議通過《關于投資數字化釀造及副產物循環化利用項目的議案》,擬投資41.2億元。

據了解,該項目建設期為5年,建成后公司預計新增原酒產能約3萬噸,新增原酒儲能約20萬噸。

2022年,貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、今世緣、舍得酒業、水井坊等多家企業相繼宣布擴產,投資規模達數百億元。

眾多證券機構以及業內人士表示,當前,商務和大眾消費已經成為中高端名酒消費主體,消費者更加注重品牌和追求性價比。因此,茅臺、五糧液等頭部酒企的擴產,是為了擴大優質產能,競爭高端市場。

如今,各大名酒企在2022年宣布擴產的項目已經進入建設階段。相關研報預測,各大名優酒企擴產,將加劇白酒行業的存量競爭;大量規模小、技術落后、缺少品牌影響力的企業,或將加速洗牌出局。

名酒擴產已經進入建設階段

進入2023年以來,迎駕貢酒是目前唯一一家宣布啟動擴產的白酒上市公司。

據統計,2022年宣布投產的白酒上市公司共有貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、今世緣、舍得酒業、水井坊、伊力特等8家,預計產能都將在未來五年左右釋放。

上述白酒上市公司的擴產項目中,投入最大的是貴州茅臺。其在2022年1月宣布投資41.1億元實施同民壩一期建設項目,建成后將形成系列酒產能1.2萬噸、制曲2.94萬噸、貯酒3.6萬噸;同年5月,貴州茅臺又發布公告,擬投資15.87億元建設中華片區30棟酒庫工程項目。本項目規劃建設酒庫30棟,設計總儲酒能力約3.68萬噸。

五糧液在其年報中提到,將按照“2+2+6”釀酒產能提升項目實現擴能,一是10萬噸生態釀酒項目一期,新增2萬噸釀酒;二是技改挖潛擴能項目,將新增2萬噸釀酒產能;三是10萬噸生態釀酒項目(二期)。

山西汾酒擴產項目占地約1932畝,總投資約91億元,已于今年3月正式啟動。山西省呂梁市主要領導表示,汾酒“2030技改項目”開工,對提升原酒產能、延伸釀造產業鏈、壯大杏花村汾酒特色專業鎮、助力呂梁打造500億級白酒產業發展集群,將起到關鍵支撐作用。

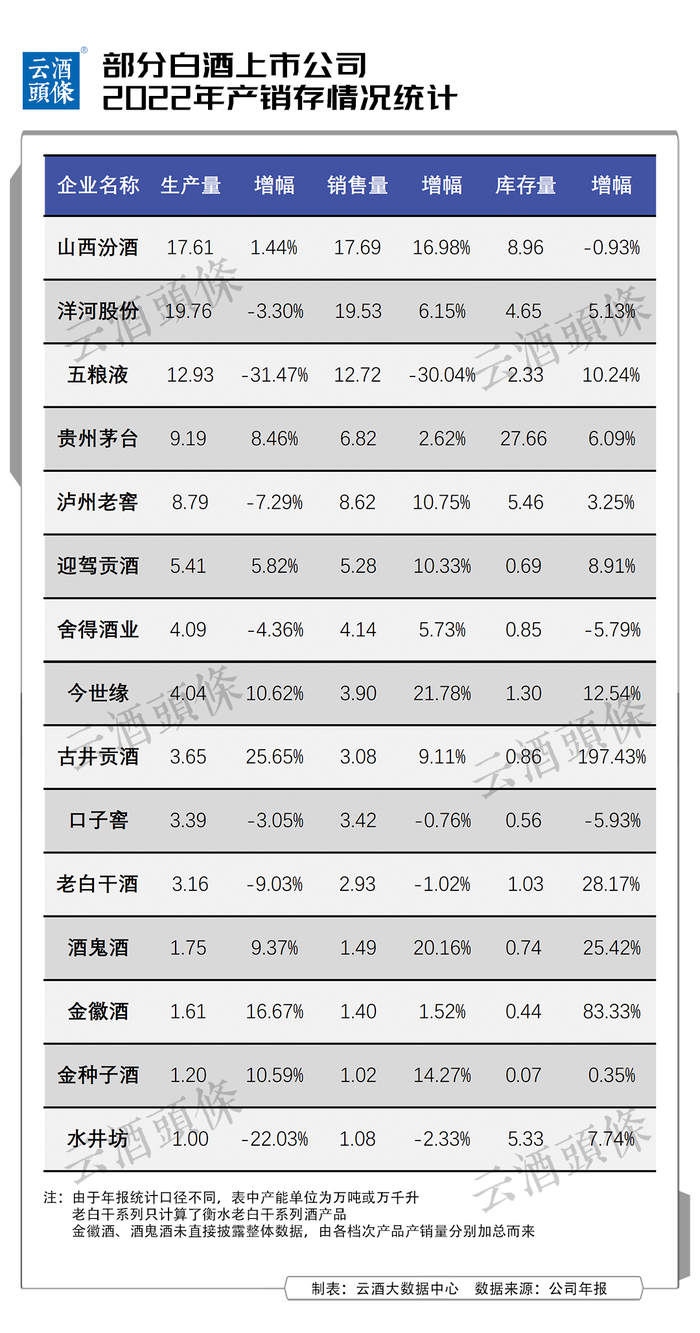

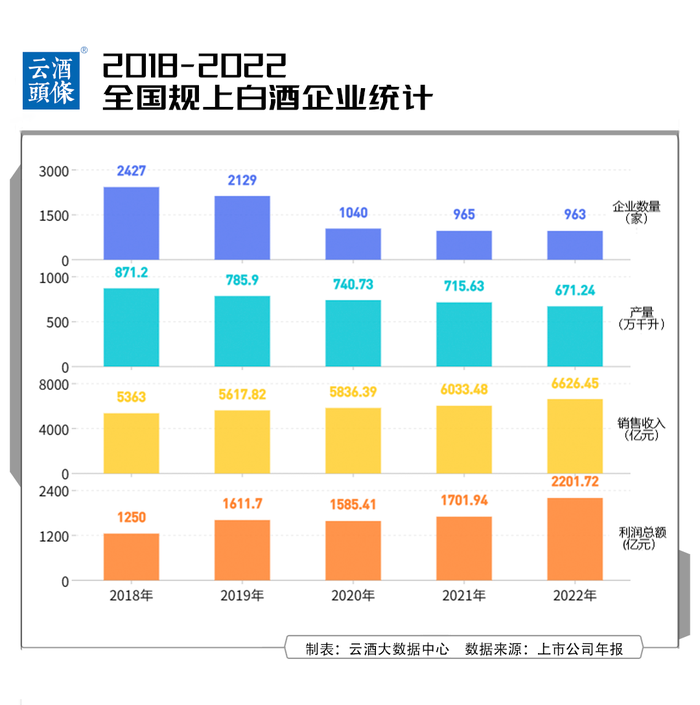

同期,白酒產量仍在緩步收縮。根據國家統計局數據,白酒產量峰值出現在2016年,隨后便連續七年下降。2022年全國規上白酒企業僅有963家,產量671.2萬千升,同比下降5.6%,創造近十年新低,不到2016年產量的50%。

產量減少、利潤上升、名優酒企產能提升,已成為近年來白酒行業的主要特征。

擴產熱潮下的低產能利用率

與名優酒企擴產熱潮相對的,還有其參差不齊的產能利用率。

據云酒頭條統計,列入統計范圍的17家白酒上市公司中,產能利用率最高的企業為酒鬼酒(近150%);其次是古井貢酒(約116.00%);第三是貴州茅臺(約113.73%);而在2022年宣布擴產的伊力特,其產能利用率最低,僅有35.85%。

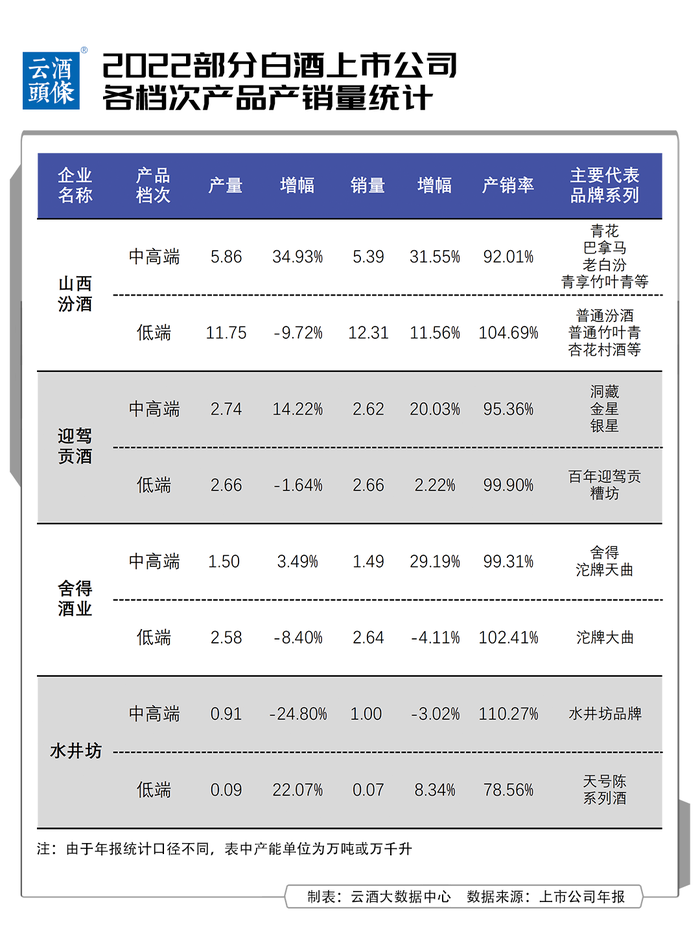

對于大部分白酒上市公司而言,并不存在盲目擴產一說。因為中高端市場的競爭需要優質產能的提升,而宣布擴產的酒企也是在根據實際情況進行擴產,相對理性。這一點從各大酒企的中高端和低端酒的產銷量也可看出。

以山西汾酒為例,去年其中高端產品產量達到5.86萬千升,同比增長34.93%;銷量達到5.39萬千升,同比增長31.55%;與此同時,低端酒的產量卻在減少,盡管基數仍然很大,但是同比減少9.72%。

迎駕貢酒與舍得酒業的情況與山西汾酒類似,都是中高端產品產量增加,而低端產品產量減少;水井坊則表現得更為理性,其中高端產品的產銷率達到110.27%。

部分企業中高端產品產量的增加和產銷率的提高,表明“去庫存+高端化”是當前發展的關鍵詞。

名酒之外,其他酒企如何直面擴產潮?

申港證券研報分析,本輪擴產熱潮預是一種結構性調整,與之對應,白酒市場或將迎來更加激烈的競爭。因為,市場需求消費升級的紅利基本被名酒企業和名酒產區瓜分。

正如中國酒業協會理事長宋書玉近日在金沙酒業經銷商大會上提到,與上一次行業的深度調整不同的是,名酒產區、名酒企業、名酒品牌穿越周期的能力得到各方認可,而中小企業和區域性品牌,在本輪調整中能否不被淘汰則考驗著企業掌舵人的把握趨勢、整合資源和突破創新,構建自身優勢的能力。

在宋書玉看來,中小企業必須創新發展模式,應從產能、品質、品牌、市場多個維度深度思考,從人才、釀造、特色、個性上要敢于創新。

權圖醬酒工作室總經理權圖也表示,在酒業競爭激烈的現狀之下,中小型醬酒企業更不能夠跟隨名優酒企盲目擴產,“做精品酒莊將是一條出路”。

此外,酒類電商的興起也為中小型酒企指明了方向。中國(貴州)酒業電商發展新趨勢高峰論壇透露,貴州已有500多家白酒業企業將互聯網技術融入生產經營過程中,建立了電商平臺銷售系統和物流配送系統,通過線上銷售實現了產品銷售。

另外,對于中小型酒企而言,抱團取暖在一定程度上可以推動產區企業的發展。遵義、宜賓、瀘州、宿遷、呂梁、亳州等都在競合發展的道路上大步邁進,其中小型酒企也迎來了更廣闊的發展空間。