界面新聞?dòng)浾?| 林子人

界面新聞編輯 | 姜妍

攝影家劉香成的首個(gè)大型回顧展“劉香成 鏡頭·時(shí)代·人”昨日在浦東美術(shù)館開(kāi)幕。作為浦東美術(shù)館開(kāi)館兩年以來(lái)的第一個(gè)攝影展,本次回顧展是劉香成迄今為止展出體量最大的一次,近200件作品中超過(guò)半數(shù)為初次展出。這也是他首次將視角擴(kuò)至全球地區(qū),為國(guó)內(nèi)觀眾帶來(lái)攝于中國(guó)之外的作品。

大學(xué)最后一年選修《生活》(Life)雜志著名攝影師基恩·米里(Gjon Mili)的攝影課,被后者慧眼識(shí)珠走上攝影道路開(kāi)始至今,劉香成的攝影事業(yè)已有了近五十年時(shí)間。1978年,27歲的他成為《時(shí)代》(Time)雜志在中國(guó)的第一位常駐北京的外籍?dāng)z影記者。在先后為《時(shí)代》和美聯(lián)社服務(wù)的17年里,他的足跡遍布中國(guó)、美國(guó)、印度、韓國(guó)、前蘇聯(lián)、阿富汗等地,見(jiàn)證了20世紀(jì)諸多里程碑式的歷史事件。

劉香成告訴界面文化(ID: Booksandfun),過(guò)去三年他一直在整理自己的文獻(xiàn),在這個(gè)過(guò)程中,一個(gè)心愿愈發(fā)強(qiáng)烈,就是讓中國(guó)觀眾了解他在其他文化語(yǔ)境中的見(jiàn)聞、生活和工作。在本次展覽中,觀眾將通過(guò)劉香成鏡頭中的人、物與景,觸摸到20世紀(jì)下半葉宏大歷史事件和微觀個(gè)人生活?yuàn)A縫間的吉光片羽:北京第一家模特公司成立后,模特們青澀卻自信的腳步;挑著扁擔(dān)進(jìn)城的農(nóng)民進(jìn)過(guò)上海南京路上最早的廣告牌;在空無(wú)一人的故宮中坐著的溥杰;蘇聯(lián)解體前最后一個(gè)勞動(dòng)節(jié),在莫斯科紅場(chǎng)的政治海報(bào)前留影的老人與年輕人;在阿富汗戰(zhàn)場(chǎng)上手擒玫瑰的蘇聯(lián)士兵……

攝影師需要有“余裕”,在過(guò)日子中去傾聽(tīng)、交朋友、了解社會(huì)

“這張照片看上去很普通,但對(duì)我影響太大了。”在展廳中,劉香成指著墻上的一張照片對(duì)界面文化記者說(shuō)。那是一個(gè)我們司空見(jiàn)慣的晨練場(chǎng)景:照片中面對(duì)鏡頭的一位老人身穿白色襯衫,正在打太極。他的左臂纏著黑紗。這張照片的拍攝時(shí)間是1976年,當(dāng)時(shí)劉香成接受《時(shí)代》雜志拍攝毛澤東葬禮的委托從巴黎趕往廣州,在廣州期間,他拍攝了一組廣州市民的照片,這是這組照片中的其中一張。“廣州居民戴著黑紗追悼毛主席的去世,那時(shí)候我看到他們的身體語(yǔ)言,感覺(jué)到改革開(kāi)放可能會(huì)發(fā)生。那十天在廣州,決定了后來(lái)很多事情。”

那是他中國(guó)紀(jì)實(shí)攝影的開(kāi)端,也是中國(guó)觀眾最熟悉的那部分劉香成。但其實(shí)劉香成在其他國(guó)家也有豐富的工作經(jīng)驗(yàn),甚至有過(guò)不少驚險(xiǎn)異常、千鈞一發(fā)的經(jīng)歷,比如在巴基斯坦,他曾被街頭暴徒和警察騷擾,后者對(duì)來(lái)自外國(guó)的攝影師疑心重重;他也曾被阿富汗塔利班武裝分子用槍指著威脅,有一次,他與一位法國(guó)記者同行,兩人交換了位置沒(méi)多久,一枚子彈就竄進(jìn)車廂擊中了對(duì)方,雖然沒(méi)有造成致命傷,但數(shù)十年后回想起來(lái),劉香成依然心有余悸。

展覽紀(jì)錄片中,一位熟悉劉香成的評(píng)論者表示,劉香成在拍攝中國(guó)時(shí)展現(xiàn)了一種特殊的“雙重優(yōu)勢(shì)”,他既有對(duì)革命時(shí)期中國(guó)的切身體會(huì),也有在海外接受教育所帶來(lái)的國(guó)際視野,“局內(nèi)人”和“局外人”的雙重視角是他鏡頭下的當(dāng)代中國(guó)如此令人難忘的重要原因。在劉香成看來(lái),“局內(nèi)人”的視角或許在他的中國(guó)攝影作品中體現(xiàn)得最為明顯,但對(duì)他而言,成為一位優(yōu)秀攝影師的關(guān)鍵還不在此。

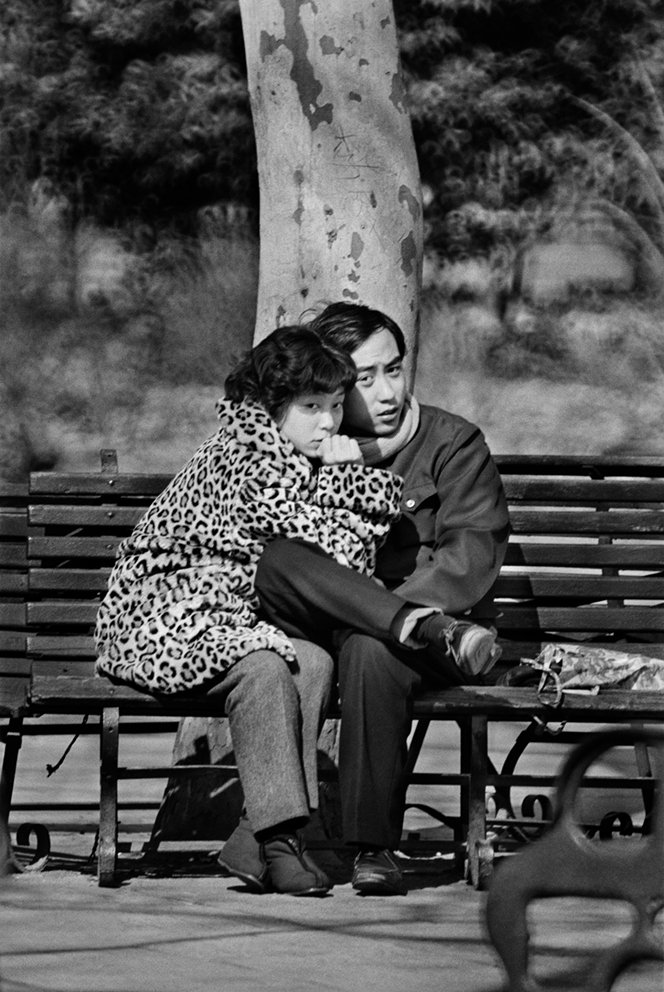

上海

1978 年

photo(s):?劉香成

關(guān)鍵在于擺脫追逐突發(fā)事件、“快進(jìn)快出”(parachute in, parachute out)的記者慣常狀態(tài),在一個(gè)國(guó)家真正生活下來(lái),去傾聽(tīng)、去交朋友、去了解社會(huì)。劉香成回憶道,他作為攝影特派員通常會(huì)在一個(gè)國(guó)家待四五年時(shí)間,在這樣的“余裕”(leisure)中,他得以結(jié)識(shí)許多朋友——特別是年長(zhǎng)的朋友——聽(tīng)他們講述他們的人生故事,分享他們的觀察。他認(rèn)為,這種工作方式比快進(jìn)快出的工作方式更能讓攝影師抓住一個(gè)陌生社會(huì)的微妙細(xì)節(jié)。展覽中展出的一張拍攝于印度的照片即為一例,“如果我不了解印度的種姓制度,我可能就不會(huì)那么敏感地看到一個(gè)‘不可接觸者’俯身為荷蘭女王(注:荷蘭前女王貝婭特麗克絲曾于1986年訪問(wèn)印度)換鞋。因?yàn)槿绻銢](méi)有浸淫于這種文化中,有些景象就不會(huì)那么突出。你可能就會(huì)滿足于拍一張女王的照片。”

莫斯科

1991 年

photo(s):?劉香成

在克里姆林宮,劉香成還為兩位清潔女工拍攝了一張照片。他覺(jué)得,這兩位衣著樸素的婦女與如此富麗堂皇的沙俄宮殿構(gòu)成了一種微妙的對(duì)比,揭示了某些在生活中司空見(jiàn)慣卻恒定存在的東西。“如果你生活在這里,這些東西都會(huì)向你傳遞信號(hào)。你會(huì)想,如果我把我收到的這些信號(hào)都用鏡頭捕捉下來(lái),也許我能呈現(xiàn)一個(gè)更微妙豐富的社會(huì)。”劉香成在前蘇聯(lián)的經(jīng)歷見(jiàn)證了他攝影生涯的高光時(shí)刻。1990年,劉香成被美聯(lián)社派駐莫斯科。1991年12月25日晚,劉香成混入克里姆林宮,在戈?duì)柊蛦谭虬l(fā)表完那番舉世震驚的演講、將演講稿猛地扔到桌上的那一瞬按下了快門。第二天,這張照片出現(xiàn)在了全球各大報(bào)紙的頭版。

能拍攝到重要?dú)v史瞬間的前提是攝影師的“在場(chǎng)”。劉香成回憶起《新聞周刊》(News Week)攝影記者彼得·特恩利(Peter Turnley)的一則軼事。他們第一次見(jiàn)面是在1989年的北京,劉香成被派駐莫斯科后,他們又在巴黎的美國(guó)領(lǐng)事館相逢。特恩利告訴劉香成,真希望有朝一日能去蘇聯(lián)住一段時(shí)間。劉香成回答,彼得,當(dāng)你下定決心的時(shí)候就太晚了。這一對(duì)話發(fā)生的次年,蘇聯(lián)解體,劉香成因那張著名的戈?duì)柊蛦谭蛘掌@得1992年普利策現(xiàn)場(chǎng)新聞攝影獎(jiǎng)。

“很多人認(rèn)為,攝影師不就是拿個(gè)相機(jī)去拍照么?其實(shí)你想想作家是如何工作的——作家需要描述情緒、事件背景、人物、歷史等等,需要有消化各種材料、最終形成觀點(diǎn)的過(guò)程。這是作家所做的事。但如果你認(rèn)為攝影師就不需要做這些了,那你就犯了一個(gè)大錯(cuò)。”劉香成說(shuō)。

社交媒體時(shí)代給攝影師帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn),但好作品的創(chuàng)作原則是不變的

在近半個(gè)世紀(jì)的攝影生涯中,劉香成同樣見(jiàn)證了攝影技術(shù)的快速發(fā)展。本次展覽的“后記”部分展示了劉香成曾經(jīng)使用過(guò)的無(wú)線電發(fā)射器、衛(wèi)星電話等模型。在必要時(shí),劉香成甚至還要設(shè)法為這些設(shè)備發(fā)電,他也在許多意想不到的地點(diǎn)沖洗過(guò)照片,比如上海錦江飯店的客房洗手間——展覽中特地還原了這一場(chǎng)景。對(duì)于習(xí)慣了數(shù)碼攝影的我們來(lái)說(shuō),曾經(jīng)的攝影師需要背著如此笨重的設(shè)備奔赴報(bào)道前線或許已經(jīng)是難以想象的了,但這并不必然意味著有了先進(jìn)技術(shù)的加持,如今的攝影師工作就更輕松容易。

在前互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,流通的照片數(shù)量很少,攝影師需要精心設(shè)計(jì)自己的作品,在照片中盡可能提供最豐富的信息與細(xì)節(jié)。劉香成注意到,在如今這個(gè)每個(gè)媒體網(wǎng)站上都有圖集的時(shí)代,圖片龐大的數(shù)量本身淹沒(méi)了圖片的細(xì)節(jié),對(duì)攝影師來(lái)說(shuō),手持一臺(tái)一張記憶卡能容納七八百?gòu)堈掌臄?shù)碼相機(jī),與手持一臺(tái)一次只能拍攝36張照片的膠片相機(jī),也是完全不同的概念。劉香成年輕時(shí)的拍攝習(xí)慣是“少按快門,多觀察”,他在一次外出拍攝中從來(lái)不會(huì)用盡膠卷。但技術(shù)改變了攝影師的眼光,這不僅是因?yàn)樯缃幻襟w要求更多而非更好的照片,也是因?yàn)楫?dāng)今的媒體往往還會(huì)要求攝影師在拍攝照片之余還要拍攝視頻,

“這可能會(huì)是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn),如果你拍攝的是視頻,你看到的是一個(gè)連續(xù)體,你思考的不是一個(gè)鏡頭一個(gè)鏡頭、一個(gè)構(gòu)圖一個(gè)構(gòu)圖的畫(huà)面,這是完全不同的工作。我用照片講述故事的方式和一個(gè)導(dǎo)演、一個(gè)影像制作者通過(guò)連續(xù)的畫(huà)面和聲音講述故事的方式是非常不同的。”

愛(ài)沙尼亞

1990 年

photo(s):?劉香成

劉香成同樣也承認(rèn),他擔(dān)任攝影記者時(shí)所享受到的“余裕”是如今的記者夢(mèng)寐以求的奢侈——今天的媒體機(jī)構(gòu)很難給予記者那么多的資源去生活和觀察當(dāng)?shù)厣鐣?huì)。“舉個(gè)例子,我剛到莫斯科的時(shí)候,美聯(lián)社聘用了一位俄羅斯女老師教我俄語(yǔ)。這樣的事在當(dāng)時(shí)很常見(jiàn),但今天我從未聽(tīng)說(shuō)過(guò)哪家媒體能提供這些。”

雖然技術(shù)手段和媒體生態(tài)都發(fā)生了變化,但劉香成認(rèn)為,好作品的創(chuàng)作原則是不變的,對(duì)內(nèi)容創(chuàng)作者來(lái)說(shuō)依然需要用好故事證明自己。張彤禾(Leslie T. Chang)是他特別欣賞的一位寫(xiě)作者,他說(shuō),張彤禾利用周末空閑時(shí)間跑深圳和東莞寫(xiě)出了《工廠女孩》(Factory Girls: From Village to City in a Changing China),其重要性早已遠(yuǎn)超她為《華爾街日?qǐng)?bào)》撰寫(xiě)的任何報(bào)道。

“這就是我想說(shuō)的一個(gè)例子,這樣的例子雖然如今變少了,但依然存在,”劉香成說(shuō),“她的事業(yè)很大程度上建立在決心、興趣和好奇心的基礎(chǔ)之上。我想對(duì)于攝影師來(lái)說(shuō)也是如此。是的,環(huán)境變化了,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化了,但發(fā)現(xiàn)故事的方法沒(méi)有變,對(duì)好故事的需求也從未如此旺盛——這是一個(gè)人們希望文字越少越好的時(shí)代,同時(shí)也是一個(gè)人們對(duì)假新聞?dòng)性絹?lái)越強(qiáng)的反叛心理的時(shí)代。”

北京

1980 年

photo(s):?劉香成

劉香成表示,在本次展覽中展示的這些攝影作品中,只有不到1%是見(jiàn)報(bào)的新聞圖片。他從成為駐外記者伊始就有一個(gè)非常明確的目標(biāo),講述新聞之外的“更大的故事”,而不僅僅只是盯著新聞發(fā)布會(huì)、洪水或孟加拉國(guó)的龍卷風(fēng)這樣的“新聞事件”。“所以,最終事情還是取決于你如何面對(duì)自己的工作。”

“回顧我的工作經(jīng)歷和過(guò)去的生活,我希望鼓勵(lì)人們不要被‘不可能’的想法固化思維。這場(chǎng)展覽希望讓觀眾在離開(kāi)時(shí)心想,原來(lái)攝影有那么多的可能性。”他說(shuō)。