文|正解局

我有一個朋友,最近從韓國回國了。

前些年,她一直在韓國做翻譯,生活過得也是有滋有味。

選擇回國,原因很簡單:在韓國,生娃、養娃的成本太高了。

用她的話說,如果繼續在韓國,真不知道后面的生活該怎么過。

當然,更多的韓國年輕人是沒有退路的。

他們的選擇是:寧愿養狗,也不養娃。

網上有個段子:發誓永不結婚的韓國年輕人,孤獨得像條狗。

但事實上,在韓國,狗并不孤獨。

最近幾年,韓國人陪伴寵物,特別是小狗的時間越來越多。

一份調查報告的數據顯示,2018年,韓國人讓寵物獨自在家的時間是6小時零3分鐘,這一數據在最近三年,縮短到5小時40分鐘。

而在幾年前,曾有調查結果顯示,韓國青少年與父母每天相處的時間僅有48分鐘。

在首爾某區的政府大廳里,工作人員設置了照顧寵物的設施,更派專人進行24小時輪流看護和陪伴。

可真正要命的問題是:

韓國年輕人寧愿養狗,也不養娃。

“家人”當然也有家人的“待遇”。

2021年,韓國人均年收入大約為25萬元人民幣,其中近兩成家庭月收入不足萬元。

即便如此,在韓國,每個月花兩百萬韓元(約1萬元人民幣)用作小狗伙食的家庭并不罕見。

伙食的構成從牛奶到蔬菜、雞爪、海鮮,各種肉類全部選用高端食材的情況也不少見。

而這些,也只是較低層次的物質需求,在韓國,人們還特別重視對寵物的“精神文明建設”。

比如,送小狗上“幼兒園”。

韓國小狗在“幼兒園”里過得很充實。

每天早上,主人把寵物送到幼兒園,由專門的老師來訓練和照顧它們。

訓練方面的項目很多。

比如,其他小伙伴互動,提升社交能力;比如,聞不同的味道,增強大腦的活力等等。

“幼兒園”對寵物的照顧也相當貼心。

比如,小狗們累了也會像小朋友一樣睡午覺,并且每只小狗都有專屬的床鋪、被子和枕頭。

主人想念小狗時,還可以在“幼兒園”官網上隨時查看日常活動照片。

小狗們午睡

寵物在這里的生活,跟小朋友們在幼兒園里的生活差別不大,就連每月25-55萬韓元的費用,也與有些小朋友上的私立幼兒園相當。

頗有點再苦不能苦小狗的勁頭兒。

相關數據也能證明這一點。

最新數據顯示,2022年,韓國人平均每月在寵物身上花費大約15萬韓元(約合人民幣825元),比2021年多了3萬韓元左右。

當前,韓國飼養寵物的人口也超過1500萬。

總面積約10.329萬平方公里的韓國,總人口也不過5000多萬。

這也意味著,差不多30%的家庭,接近1/3的韓國人都在與寵物共同生活。

就連韓國“最美第一夫人”金建希,也是寵物愛好者。

50歲還沒有生育的她,如今養了4條狗、3只貓。

而前總統文在寅,每月花費在小狗身上的費用更是高達250萬韓元,折合人民幣12800多元人民幣。

2020年,龐大的飼養人群直接把韓國寵物市場的規模推到了驚人的3.7萬億韓幣,約33億美金。

這個數字,在未來幾年,還將繼續擴大。

如此進展迅猛的數字,就連韓國人自己都沒料到,以至于有的韓國人調侃道:或許某天你在樓下散步時,迎面而來的嬰兒車里,坐著的不是嬰兒,而是小狗。

那么,嬰兒坐在哪兒?

要回答這個問題,就不得不提到韓國的人口出生率。

韓國人口出生率的危機,已經不是一年兩年了。

早在2019年,一則“韓國成世界首個‘零生育率’國家”的新聞,就將韓國推上了熱搜。

當時的數據,如今看起來還算樂觀:

韓國統計廳發布《2018年出生統計(確定版)》,合計生育率僅為0.98,即平均一名女子終生生產不足1名子女。

從這一年開始,韓國就已成為全球唯一出生率進入“零時代”的國家。

到了2021年,韓國總和生育率又降到了0.81,過半市郡區新生兒不足1000人。

最新公布的數據顯示,2022年,韓國總和生育率為0.78,創下1970年開始統計以來的最低值。

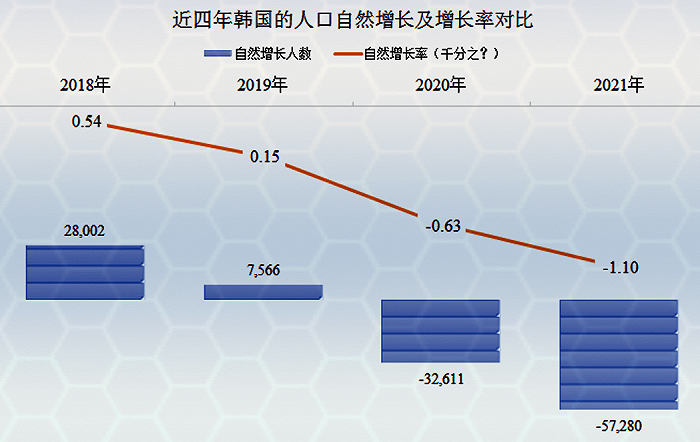

2018-2021年韓國人口的增長情況

從2019年到2023年,短短四年,韓國在人口出生率方面儼然又創下不少新的“第一”。

連續斷崖式下跌的人口出生數量,既表現在數據里,更反映在校園內。

韓國“2022年教育基本統計”的調查結果顯示,以當年4月為準,韓國全國幼兒園、小學、初中和高中學生人數共計587.9768萬人,較前一年減少1.3%。

由于學生人數減少,2022年,韓國全國幼兒園、小學、初中和高中較前一年減少76所。

2019-2021年,韓國關閉的托兒所已多達4000家。

比如,成立于1952年的安平中學,如今只剩下7名學生和9位老師。

就連位于韓國首都首爾市的道峰中學,去年也只招到45名學生。

今年2月,江原道北部麟蹄郡的元東小學信德分校舉行了畢業典禮,只有一名畢業生參加。

我們過去經常能在韓劇里看到男生女生美好的愛情,家庭觀念很強的男女在結合后發展為三口之家、四口之家,給未來帶來很多美好的想象。

殊不知,在美好而又閃耀的覆蓋下,千瘡百孔的社會現實令人瞠目結舌。

短篇小說《立冬》里,韓國作家金愛蘭描寫了這樣一對夫婦:他們依靠大額貸款,才買上了一套有著20年房齡的老房子。

夫婦倆本以為就此開啟了有房、有孩、三餐四季的美好生活。

但因為一次學校里的意外,他們失去了四歲多的兒子。

從此,夫婦倆背著貸款,忍受著喪子之痛與人情冷淡。

最后,他們身體負累,兩手空空,只剩發自肺腑地自問:“這就是我們到達的地方嗎?”

金愛蘭很看重這個故事,她在其中傾注了自己對韓國現代史的觀察與思考:

“在經濟高速增長的過程中、人們不斷追求名利與金錢。前進中,卻沒有發現自己失去了什么。直到最后才醒悟,是孩子。”

韓國文學正是對韓國現實、當下的關照:

從“人滿為患”到“絕不生孩”,從“上品無寒門”到“下品無士族”,從電子競技強國到房價全球居首。

韓國用半個世紀的時間,活成了“不可持續發展”的模式。

而當前,“不可持續發展”模式中最棘手的,還是生不生孩子的問題。

在韓國,養孩子也并不是一件輕松的事。

開頭我說的那位朋友,她在韓國做了多年翻譯,就因為韓國高昂的養育成本,不得不放棄多年的工作,回到中國。

在韓國,育兒的費用讓她吃驚,拋開價格昂貴的嬰兒用品外,光是吃和教育兩項,就讓很多家庭苦不堪言。

首先是吃的方面。

相比于其他發達國家,韓國的人均年收入并不高。

前面提到,2021年,韓國人均年收入大約為25萬元人民幣,這還是近幾年相對比較好的一年。

但是物價不低。

養育一個孩子,每月的伙食費平均在1-2萬人民幣。

而在韓國上學也很貴,目前每月的花費是76萬韓元(人民幣4000多元),這還只是普通學校,并非國際學校、貴族學校。

據我那位朋友所知,到了高中,相關費用就更高了,平均每學期約為500萬韓元(2.6萬多元人民幣)。

大學動輒一年近千萬韓元(約5萬多元人民幣)的學費,就更讓眾多家庭望而卻步了。

這還不包括在韓國嚴重內卷的趨勢下,考上優秀大學的難度。

在如此巨大的支出面前,政府所謂的補貼,也就是個杯水車薪。

除此之外,還有住。

韓國的房價在過去五年,至少上漲了80%。

一直以來,房子都是韓國人的痛。

數據顯示,韓國人不吃不喝不消費,也要工作29年才能全款買一套房。

與此同時,普通韓國人手里的賬單已經十分沉重。

今年3月,韓國經濟研究所發布的一份報告顯示,韓國家庭債務總額達到2925萬億韓元,占國內生產總值的比重高達157%,是國際金融協會追蹤的60個國家中最高的。

痛苦和沉重,可不是什么好詞兒,它帶來的后果往往都跟幸福無關。

今年3月份,知名民調機構益普索集團發布的2022年全球幸福感調查報告顯示,在調查的32個國家中,韓國的居民幸福感排名第31。

高昂的養育成本,望塵莫及的房價,巨額的家庭負債,已經讓不幸福的韓國人,開始了不生孩子的“擺爛”。

這還不包括韓國女性對男性的恐懼和回避。

在韓國,女性在家庭中需要負責的事務很多,長期困于家務勞動,很容易就失去存在感。

更別提因為生孩子丟了飯碗。

2021年,韓國金海的一名護士在懷孕后被醫院單方面解雇了。

據《韓國時報》報道,在韓國,每10名有6歲以下子女的女性中,就有4名不得不辭職。

女性被迫離開勞動力市場去照顧孩子的人數比例也一直在上升,從2009年的24.6%上升到2012年的25.2%,2015年又上升到32.3%。

除此之外,更可怕的,還有階層剝奪和階層固化。

盡管韓國是個發達國家,但發達這個詞似乎與普通百姓的關系不大,只和少數財閥直接相關。

在韓國,大大小小的財閥控制著韓國90%以上的經濟。

大部分韓國勞動者窮盡一生的勞動,也不過是填飽肚子,養活家人。

重頭戲還是喂養胃口更大的財閥。

沒有上升空間,找不到希望,沒有出路。

韓國人沒錢、沒房、女性沒地位,加之巨大的階級鴻溝……

韓國年輕人做出了寧愿養狗,也不生孩子的選擇。

背后是無限的無奈。