文|智谷趨勢 Michael

編輯|Ray

「全球最大單一市場」的榮譽,使中國經歷了超過 40 年的高速增長。

龐大且繁榮的市場,曾經吸引了大量海外企業帶著「舶來品」尋找新的市場,而勤勞聰明的中國企業家,也在學習海外經商理念的同時,開辟了屬于本土企業家的成長路徑,使中國的企業能夠站在巨人的肩膀之上掰手腕,甚至不乏給巨人反將一軍的案例。

這其中,最典型的便是汽車產業。

在《中國新能源汽車技術,真的干翻了歐美嗎?》這篇稿件中,智谷汽車觀察深入剖析了歐美汽車產業在新能源汽車時代堅守的技術路線,但同時也并沒有忘記,中國,早已成為世界汽車產業鏈中不可忽視的原始動力。

如果說歐美汽車產業正在重新發明汽車,那么中國汽車產業的強大之處,便是如春雨一般滲透到全球汽車產業的各個環節,讓汽車產業向著自己設想的方向轉變。

現在的中國汽車人,正在見證出海的故事愈演愈烈。但未來中國汽車產業的出海風潮,可能會比任何人想象得更激烈。

40年歷程:從零件散裝到自主制造

1983 年,第一臺國產桑塔納在上海下線,標志著中國汽車產業開始與國際汽車產業融合。

這雖然是中國汽車歷史不可磨滅的一筆,但它也存在清晰的歷史局限。這臺桑塔納是以 CKD 方式(Completely Knock Down 即全散裝件 ,在當地生產的零部件以較低的關稅和較低的工資,利用當地勞動力組裝成整車)投產的,即車輛以散件形式從海外進口,國內組裝。嚴格意義上,它仍然是一臺進口車。

受限于此后很多年間中國汽車暫不發達的生產力,國產汽車的品質一直都不被有追求的消費者所看好。時至今日,「進口就是比國產好」依然是很多消費者(不乏年輕人)牢不可破的信念。

產業鏈能力的限制,同時也導致在改革開放后的很多年里,國際品牌全新車型在中國投產的時間,總會比海外晚個幾年。

時過境遷,四十年后的今天,中國已成全球絕大多數主流車企的掌中寶,就算產品在市場表現平平無奇,也要在公開場合對中國市場示好,能像 Stellantis 集團這樣直言表態放棄中國市場的車企屬實不多。

據統計,2023 年上海車展中,跨國車企全球首發車型達 28 臺。就算不考慮全球首發,好像蘭博基尼 Revuelto 這樣,剛剛完成海外發布會,就馬不停蹄奔赴中國辦活動的車型也已經成為常態。

這一事實反映的本質,是中國汽車產業掌握的話語權已經徹底躍升至了全球第一梯隊的水平。中國汽車產業,已經不再是當年的索取者,正在以越來越高的姿態,對外輸出成熟的產品。

2023年BMW創想之夜上,品牌喊出「家在中國」的口號(圖片來自:寶馬官方)

推動這一轉變的根本理由是生產制造。

在上世紀八十年代的桑塔納國產項目中,中方負責人明確表示,CKD 組裝不是中國引進桑塔納的目的,而是要在 7 年時間內將國產化率提升至 80%,形成中國自己的轎車制造體系。

四十年過后,中國已成為世界汽車制造的強國,順利開啟了出海的第一步——出口。

2021 年,工廠關閉疊加銷量不佳兩個因素,導致本田在日本本土市場停售奧德賽車型。兩年后,本田宣布將在日本重新上市奧德賽,但所有商品車,都將從中國廣汽本田工廠進口。不久前,東風本田又宣布向歐洲出口新能源汽車。

雖然奧德賽在日本的銷量,以及本田新能源車型在歐洲市場的銷量都不算突出,但要知道,日系車企對于中國市場的態度向來是比較保守的,雷克薩斯為了保證品牌溢價還堅持不國產。如今本田選擇從中國進口經典車型到日本本土市場銷售,足以證明中國市場的產品品質與生產效率都是過硬的。萬萬沒想到,保守的日本消費者,竟然有一天要從中國進口銷售經典車型。

2018 年,李斌曾經「口出狂言」,表示「保時捷工廠肯定比不上江淮的工廠」,引來輿論一邊倒地批評。先不論保時捷工廠是否真的比不上江淮工廠,僅憑中國新勢力 PK 歐洲經典豪華品牌的話題,就足以讓輿論一邊倒地批評李斌。

但少有人知道的是,蔚來汽車使用的生產線,實際上是從零開始投資興建的全新產線,從產線規劃伊始就考慮到了全鋁車身的生產需要,是當前國內最先進的全鋁車身產線。

蔚來全鋁車身產線生產的 ET7 白車身(圖片來自:蔚來官方)

是不是真比保時捷強,只有專業的制造工程師知道,但蔚來的生產線,放在全世界范圍內也是有競爭力的。

「中國制造不輸海外進口」的事實,就算在跨國車企體系中也是成立的。有傳言稱寶馬內部曾進行質量排名,中國鐵西工廠在其全球制造體系中位列第二,僅次于德國本地工廠。不久之前,主導了特斯拉上海超級工廠項目的朱曉彤,甚至刷新了中國人在外企任職的職位紀錄,成為了馬斯克的左膀右臂。

朱曉彤最大的功績,就是領導了特斯拉上海超級工廠的建設和運營。這座被視作汽車產業效率奇跡的工廠,如今已經成為了特斯拉全球市場最重要的出口中心,也使得特斯拉成為了中國整車出口量排行榜上唯一一家海外車企。

同時,朱曉彤可能也是有史以來,在外企管理層任職職位最高的中國人。

剛剛第十次到訪中國的馬斯克相信,中國早已脫離了區域市場的角色,是特斯拉全球產業中不可分割的一部分。在接受 CNBC 采訪時,他重點提到了對于中國市場發展趨勢的關心:「中國經濟與全球經濟更像是連體嬰的關系,嘗試分開兩者勢必會產生非常嚴重的后果」。

馬斯克對于中國的關心不無道理,因為在他所處的新能源汽車產業里,中國就是事實上的產業中心。

優秀的生產基礎,會讓全球市場難以拒絕中國制造,這也是走好產業出海的第一步。

出海的不止整車,還有供應鏈和品牌整合

大眾汽車最寶貴的資本,不是全球多少座研發中心,也不是多少座一流的工廠,而是旗下掌握的奧迪、賓利、保時捷、蘭博基尼、杜卡迪、布加迪、斯堪尼亞等響徹全球的品牌。

大眾旗下主流品牌的車型剪影(圖片來自:大眾集團)

品牌的力量,可以使跨國車企以更輕松的方式賺取高額收益。而中國汽車產業,正在新能源時代中憑借技術、思維、商業模式等要素,推動國際汽車產業利益的重新分配。

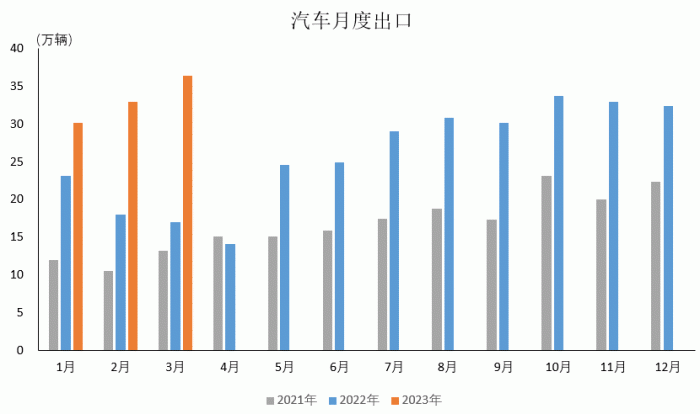

根據中國汽車工業協會的統計數據,2022 年,中國的汽車出口數據為 311.1 萬,位居世界第二。

2021-2023中國汽車出口月度數據柱狀對比圖(圖片來源:中國汽車工業協會網站)

出口,是用工業產品換取外匯最直接的方式。出口量也直接影響了中國汽車產業的國際地位。

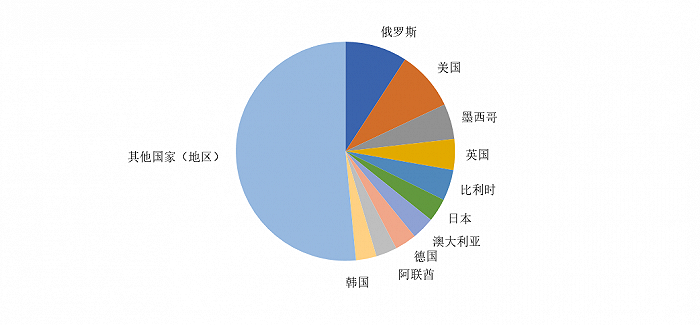

中國汽車出海值得炫耀的成績,還不只有數量。根據中國汽車工業協會5月5日引用海關總署公布的數據顯示,今年一季度,中國汽車出口量前十國家排名分別是俄羅斯、墨西哥、英國、智利、澳大利亞、沙特阿拉伯、泰國、印度、德國、意大利。

出口金額前十國家分別是俄羅斯、美國、墨西哥、英國、比利時、日本、澳大利亞、德國、阿聯酋和韓國。這十個國家汽車商品一季度累計出口金額227.4億美元,占全部汽車商品出口總額的48.5%。

中國汽車出口金額前十國家排名餅狀圖(圖片來源:中國汽車工業協會微信公眾號)

2023年1-4月中國出口汽車銷量已經超過日本,居世界第一。預計全年汽車出口有望突破400萬輛,中國將成為2023年全球最大的汽車出口國。

(圖片來源:央視經濟新聞聯播)

盡管短期內可能還比較難以強滲透美德日韓這些汽車產業強國的本土市場,但中國汽車產業也以「農村包圍城市」的氣勢,率先滲透到傳統汽車產業強國的周邊輻射市場,在沒有本土汽車產業保護壓力的寬松環境中,與傳統強勢品牌展開競爭。

行駛在英國街頭的比亞迪元 Plus 純電動 SUV(圖片來自:Top Gear)

多年前,賓利法利納從仰融手上接過數千萬美元整車及工程費用的報道還能在網上查到,期間的故事更是被活靈活現地寫在了《謎者仰融》這本傳記中。如今中國車企已經將名爵木蘭、領克 01、Smart #1、比亞迪元 Plus 等等掌握自主知識產權的產品輸出到歐美,讓世界有機會見識到,并主動學習中國車。

中國資本對國際汽車品牌的收購,還有中國本土新能源產業鏈的崛起,對這一現象有不可磨滅的貢獻。

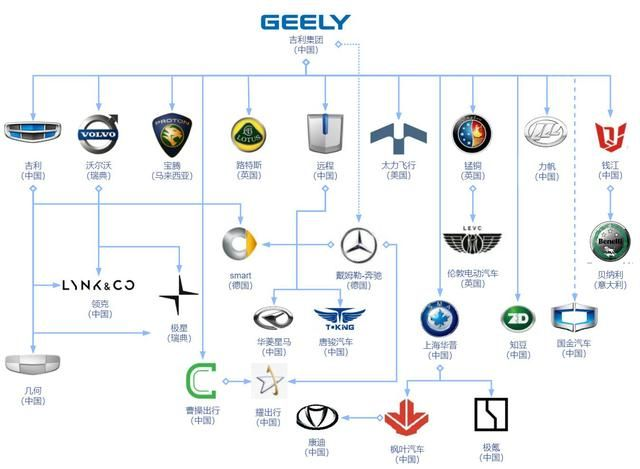

吉利系為例,在其品牌圖譜中,有至少超過5個品牌來自于股權收購動作

經歷過多輪深刻變革的歐美汽車產業,從來不缺少商業失利的傳奇品牌,比如路特斯。

路特斯的創始人柯林·查普曼毫無疑問是一位傳奇的汽車工程師,但除了在 F1 賽車上首次引進贊助商涂裝之外,他的商業成就并不突出。自從他去世之后,路特斯便處于長期虧損狀態。2016 年,時任路特斯 CEO 的馬克 蓋爾斯宣布,路特斯實現了自 1970 年代以來的首次盈利,才算是終結了這家傳奇公司接近 40 年的財務困境。

次年,吉利集團通過收購馬來西亞汽車制造商寶騰,順帶也收購了路特斯汽車 51% 的股權。

經過吉利集團的一番改造,路特斯汽車從偏居一隅的英國小廠,變成了在寸土寸金的武漢擁有全球總部大樓的國際大公司。

(圖片來自:路特斯官圖)

不過,華麗轉型是有代價的。車迷們曾經向往的,能在車內看到裸露金屬底板、裸露換擋機構的路特斯不復存在,取而代之的是會生產 2 噸重純電動 SUV 的路特斯。

現在的路特斯,實際上已經成為吉利集團面向國際市場輸出純電動產品的突破口。配合吉利旗下 Smart、極星、沃爾沃等品牌向海外市場輸出中國研發制造的豪華純電動汽車。這些產品除了讓本來日漸式微的品牌煥發新生之外,也是中國新能源產業鏈的廣告牌,在國際市場樹立中國產業鏈的整體口碑。

(圖片來自:路特斯官方)

在傳統燃油汽車產業鏈中,中國車企經歷了漫長的時間,才算是將自主研發的發動機做到了一個比較主流的水平,但在整體技術積淀和產品性能上仍然與海外品牌有不小的差異。

戰場轉移到新能源汽車陣營里,中國汽車產業便快速積累了先行者優勢,躋身成為產業鏈的主導者。從原材料稀土,到生產線上使用的一體化壓鑄工藝,再到三電系統、智能網聯、智能駕駛的研發,中國幾乎掌握了大多數環節的研發與生產制造能力,迫使后來發力進入新能源汽車產業鏈的車企無法忽視中國供應商的存在。

海關總署統計數據顯示,2022 年中國鋰離子蓄電池出口數額接近 3426.56 億元,相較 2021 年增長 86.7%,創歷史新高,成為了重要的外貿增長動力。光是今年 1-2 月,中國出口的鋰離子蓄電池數量就達到了 5.4 億只,出口金額達 706 億元,同比增長 97.99%,幾乎翻倍。單個鋰離子蓄電池的出口均價也有顯著提升,較 2022 年同期出口均價上漲 125.77%。

寧德時代電池工廠(圖片來自:寧德時代)

放眼到整個汽車供應鏈,中國汽車產業的重要性也越發突出。近期《中國汽車報》整理羅列了中國汽車零部件進出口的幾項特征:

1. 以車架、制動系統為首的關鍵件出口比重大

2. 出口市場集中于亞洲、北美洲和歐洲,都是傳統的汽車產業重鎮

3. 美國是我國汽車零部件最大出口國

4. 2022 年各類別零部件進口額普遍下降

5. 歐洲是我國零部件主要進口來源地

雖然信息不如整車出口有那么直觀的沖擊力,但是進出口數據的變化,也能體現中國新能源汽車產業的核心價值——輸出。

輸出優秀的產品,輸出優秀的本土品牌,更重要的是輸出優秀的上游供應鏈,突破燃油汽車時代中國產業鏈不掌握核心技術優勢的困局。在新能源汽車產業鏈的領域里,中國正在逐漸成為名副其實的「世界工廠」。

結語

2011 年,時任清華大學汽車工程系主任的歐陽明高推測,中國機動車的保有量極限大約是 3 億輛,峰值約在 2025 年至 2030 年到達。

10 年后,中國機動車保有量已經突破 4 億輛。

雖然當年的極限預測目前看來并不準確,有時代的局限性在,而現在即便是最擁堵的一線大城市,似乎還是可以容納更多的汽車。但中國汽車市場終將會從一線城市的燃油車開始,陸續進入存量市場階段。

擁有 70 億人口的廣闊國際市場,一定是中國汽車產業在新能源時代需要牢牢把握的機會。

中國汽車人掌握機遇的方法,也絕不應是簡單地出口整車,而是依托集成的整車產品,將中國汽車產業的優秀供應鏈成果、產品技術開發思維、商業模式帶到海外,從上游開始掌握商業利益與技術迭代的主動權。

出海的路,遲早會是覆蓋到中國汽車產業各個環節的大風口。