文|24潮

中國鋰電產業激蕩二十年間,從產業跟隨者到領跑者,強悍的市場戰斗力毋庸置疑,但其仍難以擺脫市場對其 “大而不強” 的質疑聲。

究其原因,其距離真正的 “建立全球性的商業生態系統” 還有一段很長的距離。

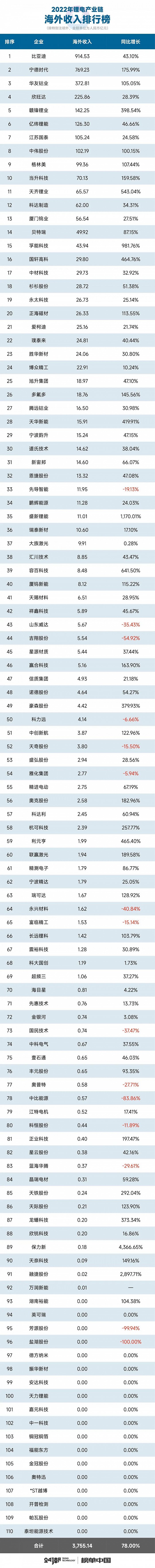

比如據24潮團隊統計,2022年110家鋰電企業海外收入合計為3755.14億元,約同比增長78%,而同期他們總營業收入為19264億元,同比增長93.78%;2022年,這110家鋰電企業海外收入占營業收入的比例僅為19.49%,同比上一年下降了1.73個百分點。可見,國內市場仍是其主要增長引擎。

此外,據24潮統計,其中前20名企業2022年海外收入合計為3347.17億元,占比高達89.14%。其中8家企業海外收入規模突破100億元大關,比亞迪、寧德時代與華友鈷業高居榜單前三名;前20名企業2022年海外收入全部實現20%以上速度增長,其中海外收入增長最快的三家企業依次為:貝特瑞-同比增長981.76%,當升科技-同比增長543.04%,孚能科技-同比增長464.76%。

此外,多達41家鋰電企業海外收入規模不足1億元,甚至18家企業海外收入近乎為0(億元)。

在所有鋰電上市公司中,2022年只有三家企業海外收入占比超過50%,他們是華友鈷業-海外收入占比59.14%,愛柯迪-海外占比58.98%,科達制造-海外占比55.57%。

即便強如比亞迪與寧德時代,2022年海外收入占比也都僅為20%多,其中比亞迪海外收入占比較2021年還下降了8個百分點。

綜上可見,中國鋰電企業的全球化進程是遠遠不夠的,龐大的內需市場固然可以造就行業龍頭,但企業只有在全球化的激烈市場競爭經受歷練,才能成為世界龍頭。

縱觀近現代工業史,沒有一個制造業強國和偉大的制造業企業,不是經由全球化的風雨歷練而形成的。比如特斯拉既是全球新能源領域市值第一、盈利第一的企業,其也是最具全球化特征的公司,2022年其50.22%的銷售額來自于美國以外全球市場。

中歐國際工商學院中歐全球化和新興市場研究中心聯合主任張華曾指出,企業全球化到底選擇哪種進入方式,主要取決于各種方式與企業戰略的匹配度以及各種方式的成本與風險。全球化經營的成本不只包括高昂的資金成本,還有管理成本、溝通成本以及應對文化風險、政策風險等的成本。確定要全球化經營后,要對公司的資源進行盤點,看現有資源是否能支撐全球化經營。這里的資源包括資金實力和人員儲備,也包括管理能力、研發能力等組織軟實力。對存在的短板,要及時補齊。

中國鋰電產業全球化之路,絕非坦途,很可能要 “在清水里泡三次,在血水里浴三次,在堿水里煮三次” 。

參考致謝:

秦朔的朋友圈——《告訴你一個真實的全球化》