文|車百智庫 秦海清

編輯|阿峰

在新能源汽車的引領下,中國汽車產業進入了“大出海”時代。

5月22日,法國媒體報道稱,當地有關部門正在與比亞迪商討合作的可能性。此外,西班牙、德國等歐洲國家也在設法吸引比亞迪落地。東南亞地區同時加入競逐比亞迪的大軍,5月中旬,王傳福現身越南并考慮投資,菲律賓、印度尼西亞等國家也力邀比亞迪到本土建廠。

一家中國汽車公司,受到海外國家如此追捧,這在中國汽車工業發展史上實屬少見,而比亞迪只是中國新能源汽車出海的一個縮影。此前上海車展期間,多家中國新能源車企發布了海外戰略。可以明顯感受到,中國新能源汽車出海呈現加速趨勢。

整車廠商出海速度加快之外,特別值得一提的是,一車出海,帶動“全鏈”。包括動力電池及其正負極、隔膜、電解液等相關材料、鋰電設備、充電樁、智能化硬件等在內,中國新能源汽車產業鏈均已開啟全球化布局。

一、“高質量”出海

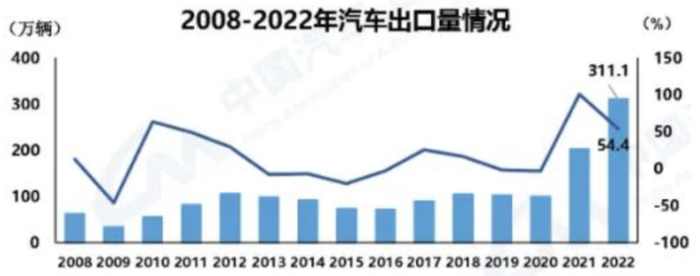

2020年及以前,中國汽車出口數量長期徘徊在百萬輛左右,近兩年隨著新能源汽車銷量的爆發,終于突破瓶頸。

2021年,中國汽車出口201.5萬輛,超越韓國;2022年,中國汽車出口再創新高,達到311萬輛,超越德國躋身全球第二大出口國。今年一季度,中國汽車出口總量超越日本,首次躋身全球第一。諸多機構預測,今年全年汽車出口總量,中國也將超越日本。

汽車出口數量突破瓶頸的背后,更令人欣慰的是,中國汽車出口的“質量”日益提高,“高質量出海”已經成為中國汽車產業的新趨勢。

在燃油車時代,中國第一代出海力量以上汽、奇瑞和長城等車企為主,主要出海均價約1.2萬美元的燃油車,主要出海亞非欠發達地區。自主汽車品牌憑借物美價廉的優勢,為后來者打下了良好的市場基礎。

而在新能源汽車時代,中國汽車出海迭代至2.0版本,出口市場日益多元化。5月25日,商務部新聞發言人束玨婷在例行新聞發布會上介紹稱,2023年前4個月,中國汽車出口至全球204個國家和地區,其中向“一帶一路”沿線國家出口136.4億美元,增長1.2倍,占比45.9%;向發達經濟體出口124.1億美元,增長1.2倍,占比41.8%。

其中,新能源汽車貢獻重要的增量。1-4月,新能源汽車占汽車整體出口金額比重提升至42.9%,對汽車出口增長貢獻率達51.6%。

中國新能源汽車之所以受到海外市場的青睞,不單是因為物美價廉,更重要的是產品力的提升、“價值量”的提高。作為新能源汽車的核心部件,中國的“三電”技術全球領先。中國汽車工業協會副總工程師兼產業研究部部長許海東表示,中國新能源汽車在西歐、北歐、中歐等市場的均價都達到3萬美元的水平。

出海2.0時代,除了“量價齊升”,中國新能源汽車產業還在大力推進“制造出海”、“技術出海”。如前所述,比亞迪正在全球物色廠址。

車百智庫認為,實現“制造出海”能夠進一步提升中國汽車在全球市場的影響力,雖然中國汽車在本土出口數量的口徑上一時超越了日本,但在全口徑的全球銷量上,中國品牌與日本還有巨大差距,在全球建廠實現本土化研發、生產、銷售、服務等是中國汽車產業必須補上的重要一課。

特別值得注意的是,“技術出海”苗頭已經出現。5月4日,吉利控股旗下的倫敦電動汽車公司在英國發布首個空間導向型純電造車架構,這是中國汽車企業先進基礎架構首次技術出海,標志著中國車企從產品出口邁向高端技術輸出的新階段。

二、新能源汽車市場及產品結構進一步優化

中國電動汽車百人會理事長陳清泰多次強調,汽車強國的底層是零部件強國。

當前,汽車定義和屬性的變化使得傳統汽車零部件體系的50%以上正在面臨重構。產業鏈仍在建設之中,壁壘尚未形成,中國新能源汽車產業鏈緊抓機會窗口,在一些核心技術上實現突破。可喜的是,中國新能源汽車的零部件正在展現強勁的全球競爭力。

首先是鋰電池產業鏈表現突出。

海關數據顯示,2022年中國鋰離子電池出口金額3426.56億元,同比增長86.7%,創歷史新高。今年一季度,中國鋰電池出口金額達到1097.9億元,增速高達94.3%,同期中國主流電池企業的海外市場份額為29.6%,同比提升6個百分點。鋰電池也被稱為中國外貿“新三樣”之一

與新能源汽車出海思路如出一轍,中國動力電池不僅要出口產品搞外貿,也在推進本土化生產。5月9日、12日,中國動力電池廠商億緯鋰能分布公告稱,擬在馬來西亞建立鋰電池制造廠、在匈牙利購地用于生產圓柱形動力電池。據車百智庫了解,寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達、遠景動力、比亞迪等中國主流動力電池企業都已經在海外布局建廠。

中國動力電池也出現“技術出海”的跡象。今年2月,寧德時代表示已接受美國福特公司合作邀約,將為其在密歇根州的電池工廠提供籌建和運營服務,并就電池專利技術進行許可。

電池跟車出海,還帶上了一批“材料”。包括正負極材料、電解液、隔膜、鋁箔等在內的動力電池材料廠商也在走出去。5月上旬,璞泰來公告稱擬在瑞典建設10萬噸鋰離子負極材料一體化生產研發基地,格林美將在印度尼西亞投資建設一個鎳中間品項目。另據車百智庫了解,新宙邦在波蘭的電解液項目已經進入生產階段,恩捷股份和鑫源材質都在歐洲布局了隔膜生產線。

此外,國產鋰電設備企業如先導智能、杭可科技、利元亨等,也在協同國內動力電池企業出海,同時滿足海外企業的擴產需求。

中國充電樁也盯上了中國之外的“藍海”。截至目前,歐美地區的車樁比遠高于中國,大概是中國的6倍左右,而且歐美當局與本土企業都明顯加快了汽車電動化轉型,然而歐美本土的充電樁供應嚴重不足,這就給了中國“樁企”機會。據了解,來自中國的道通科技、盛弘股份、科士達、英杰電氣、特銳德等企業均已官宣出海。

此外,來自中國的汽車智能化產業鏈也開始裝上外國車。據車百智庫了解,芯馳科技、納芯微等中國半導體企業都已布局海外業務,并與歐洲、日本等車企開展量產合作。作為自動駕駛的重要部件,中國的激光雷達海外出貨量日益走高。

三、為何必出海?

在汽車電動化、智能化轉型的大潮中,整車廠商及上游產業鏈企業出海已然成為必選項,雖然各有各的打法,但也都有一些共同的訴求和問題。

首先,最直接的原因就是尋求增量市場。當前中國固然是全球最大的新能源汽車市場,而且仍然有巨大的增量空間,但這也意味著市場競爭最為激烈,利潤空間受到壓制的程度較大,而在歐美這些經濟發達同時新能源汽車滲透率相對較低的地區,越貼近客戶的產業鏈產業,發展機會越多。

其次,利用當地有利條件。東南亞地區不僅是一片藍海,而且具備一些豐富的鋰電資源,比如印尼的鎳,同時東南亞地區擁有大量相對廉價的勞動力資源,有利于相關于企業降低生產成本。歐洲雖然不具備資源和人力優勢,但消費者購買力強,消費者的市場教育成本也低。此外,產業鏈企業本土建廠還可以享受當地政府的政策補貼激勵。

第三,一定程度上,出海特別是實現本土生產,也是一種被動的選擇。當前,歐美等地區對非本土產業鏈企業,或多或少都設置了一些市場準入門檻,也就是貿易壁壘,特別是一些關鍵的核心部件,當地政府會要求必須本土建廠生產。眾所周知,美國的IRA法案將新能源汽車補貼與產業鏈本地化進行掛鉤。此外,直接出口還會受到匯率變動的影響,進而導致產品價格不完全可控,如果在本土生產銷售就沒有這個顧慮。

出海縱然有千般好,但也要清醒地認識到,出海也有萬般難。從產品角度看,出海的產品要符合當地不同于國內的技術要求、認證標準等,同時要注意知識產權方面的糾紛;從社會層面看,出海意味著失去主場優勢,客場作戰就要適應本土社會規則,包括營商環境、法律、環保、用工等等;此外,中國企業要特別注意品牌力、服務力的建設,拉進與當地客戶的心理距離。

面對種種或大或小的阻礙,企業出海除了需要“自身硬”,有關部門也不惜助力。5月25日,在商務部例行新聞發布會上,發言人束玨婷表示,面對當前汽車出口呈現較快增長的階段性態勢,商務部將會同相關部門重點做好三方面的工作。

一是加強運輸保障,促進汽車企業與航運企業開展中長期戰略合作,鼓勵航運公司加快建設滾裝船隊,擴大汽車出口運力;二是鼓勵汽車企業與國內外金融機構合作,在依法合規、風險可控的前提下,創新金融產品與服務,滿足企業需要;三是支持汽車企業完善國際營銷和售后服務體系,提升在海外開展品牌宣傳、展示銷售、售后服務方面的能力,樹立良好品牌形象。

全文參考

[1]《汽車出口成為中國車企增長新引擎》,中國經濟時報

[2]《新能源汽車成整車出口新名片》,中國能源報

[3]《踏入高質量出海時代,自主車企海外增長空間廣闊》,國金證券

[4]《充電樁行業深度報告:高壓快充乘風起,出海正當時》,國海證券

[5]《鋰電行業系列深度報告(一):優勢產業全球擴散,中國新能源出海揚帆起航》,光大證券

[6]《中國新能源車企加速技術出海》,人民網