界面新聞記者 | 徐魯青

界面新聞編輯 | 黃月

“我主持多個國家研究課題,需要向相關部門提交至少3份項目執行報告。小課題需花費一個月來填寫,大的項目恐怕要耗費兩個月。”

在“中科院之聲”此前的一篇采訪中,某國立研究院的周明研究員提到自己的填表時間占用了越來越多的真正科研工作。

評職稱、抵押貸款、申請辦公設備、出行購票審核、填表格……繪制一張地圖,在這些工作每日花費超過兩小時的地方擺上小藍點,隨著時間推移,我們會看到藍色污跡開始擴散,從金融區開始,再到董事會議室,然后是政府辦公室和大學,最終席卷每一個角落。

這些活動,被人類學家大衛·格雷伯視為官僚文化的追蹤線索。在他看來,官僚文化首先由金融和企業圈子發展,最后入侵至教育界、科學界、政府等其他社會領域,并滲入我們日常生活的方方面面。他用“全面官僚制”形容現在的時代——“法規抑制了存在,科學和創造力被扼殺,而我們所有人到頭來發現自己每天要花越來越多的時間填表格。”

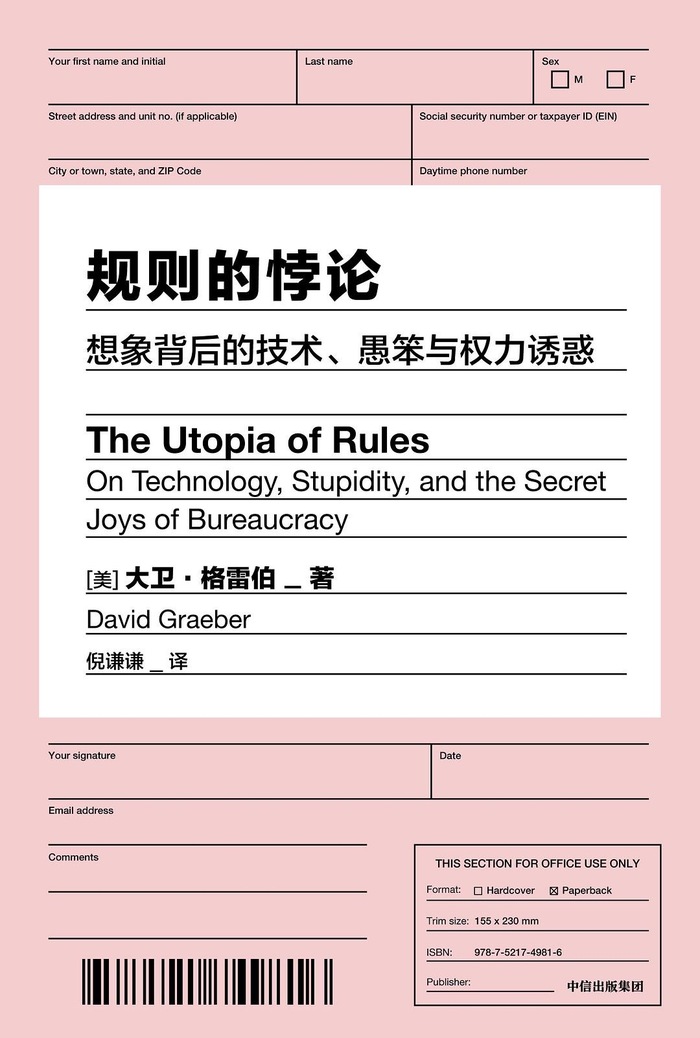

[美]大衛·格雷伯 著 倪謙謙 譯

中信出版集團 2023-04

官僚制如何隨著金融化席卷我們的生活,為何它是一種支持愚蠢和暴力的機制?人們厭惡它,但為何又總是傾向于維系它?格雷伯認為,官僚主義不僅是無盡的乏味,也是存在暴力的根源,它破壞了我們清晰思考、想象和創造的能力。如何面對官僚制,也關乎我們如何理解自由,以及如何想象一種反抗它的可能。

官僚制背后的結構性暴力

想象一個場景:你坐了半小時地鐵去到圖書館,但忘帶借書卡,管理員告訴你,沒有借書卡就不能進門,你問:可不可以用別的卡?小區卡?健身卡?其他能證明自己身份的卡?或者再多問幾句:進圖書館為什么一定要有卡?這是誰定的規則?在哪里可以反對?但管理員不再理你,于是你只剩一個選項,再搭半小時的地鐵回家。

什么是暴力?如果把這個問題拋給文學批評家或者評論家,得到的大多數回答或許關乎暴力傳遞的意義和溝通的方式。格雷伯則認為,我們忽視了暴力的真正要命之處,即它可以完全不用溝通就對他人的行為施加影響。在現代社會,“拿木棍子敲腦袋的暴力”不僅沒有變少,反而更加泛濫。即便大多數時候,我們因為屈服于自身所處的結構性安排而忽略了它的存在,但一旦試圖越過框架,它馬上就會顯現出威脅。比如,我們不會見圖書館管理員不回答問題就直接沖進去,因為內心深知,一旦這么做,馬上就會遭遇強壯的保安。再比如,如果女性挑戰主流性別規范,她受到性侵犯的可能性就會大大增加。

溝通往往只存在于相對平等的關系中,一方一旦獲得調用暴力的權力,就有資格跳過溝通需要的“闡釋性勞動”。因此,日常生活中的闡釋性勞動幾乎不成比例地壓在權力下位者的身上——被支配者必須想象頂層人的視角,理解相應社會關系如何真正運轉,而后者可以對其他人的狀況不管不顧,一直沉浸在我行我素的幻想里。這是一種壓倒性的不平等的想象結構。

類似的例子在生活中并不少見。比如雇員往往對雇主的家庭了如指掌,卻很少聽說雇主對雇員的情況有所了解。比如老板總是對工作問題草草下定論,但如果判斷錯誤,解釋性工作就落在了員工身上。格雷伯還提到,在美國單收入父權制家庭最常見的五十年代,沒有工作的女性別無選擇,只能花費大量時間和精力去揣摩男性的所思所想,而社會從不期待男性做出相應的事情,于是女人常常在喜劇里被這樣調侃:“誰能真的搞明白這些生物到底在想什么呢?”

不平等的想象結構孕育了官僚制。只有在結構性暴力存在的地方,非人格化的、無需溝通的規章制度才能保持運行。另一方面,遵守官僚規則的普通人承擔了大量想象的勞動,我們把大部分精力用于理解制定規則、行使官僚權利的人——比如在忘記拿手機、無法掃碼而被攔在辦公樓外時,我們想的是為什么自己這么健忘;比如格雷伯在填寫祖母的死亡證明時,反思的是“我怎么沒注意到自己把印刷體的名字寫到了手寫簽名欄?”。

格雷伯還指出,雖然大量社會學研究發現警察所做的大部分工作不是打擊犯罪,而是維系規章,但在近50年來的美國流行文化中,警察幾乎成了想象性認同所癡迷的對象——“到處都是邀請人們站在警察的視角看待世界,并介紹他們功績的流行文化文本,于是他們想象里的警察確實幾乎時刻都在打擊暴力犯罪。”官僚制里的工作人員只需要執行某些機械的功能,而被執行者則要花費大量想象力去擔心、理解和體諒。

正如同卡夫卡筆下的K面對著應答無門的城堡,在結構性暴力創造的一邊倒的想象性結構里,官僚機器從不需要主動向我們解釋與回應什么,于是,我們難以知道事情如何進行,以及進行到了哪一步。這也是為何官僚制的鋪開與暴力幾乎同步進行。

“在全方位官僚化的最新階段,我們見證了這些事物的泛濫——電子眼、警用摩托、臨時證件,以及身著各式制服、打著公共或私人名義在威脅、恐嚇和最終施展身體暴力方面訓練有素的男男女女。”

金融化帶來的全球官僚制擴張

官僚制是如何變得無孔不入的?大多數人想到古板繁雜的程序遞交手續,第一反應往往是政府和公務員體系,反官僚措施則常與增強市場力量聯系在一起,正如新自由主義代表人物里根流傳甚廣的那句話:“英語里最可怕的九個詞莫過于:I am from the government and I am here to help.(我是政府派來幫忙的。)”

在格雷伯看來,認為市場力量與政府相對立且與“放松管制”相關,實際上是19世紀才出現的觀念。隨著新自由主義的滲透,“反官僚”被右派用來捍衛自由放任的經濟政策,為公眾營造出一種放松管制可以削弱官僚制、解放個體主動權的印象。而當解決“官僚制”的方案只剩下求助市場,左派的處境不免十分尷尬,畢竟當提出反對“放松管制”的時候,人們的聯想往往是要求更多規章制度。

在現實中,“市場”其實很少起到讓規章制度減少的效果。比如英國的自由主義并沒有削弱國家官僚制,反而讓法律辦事員、登記員、稽查員和警員的人數越來越多。社會學家涂爾干也發現,任何市場系統的運作都仰賴一支管理者大軍——“事實證明,維持自由市場經濟所需的文書工作比路易十四式絕對君主政體多出一千倍。” 在銀行業,“放松管制”導致的結果往往是中型企業之間受管理的競爭消失了,少數金融集團完全主導市場,格雷伯發現,“其后果是實際上增加了五倍之多的待填寫表格、歸檔報告、律師解讀的規則和條例。”這些現象被他總結為“自由主義鐵律”:任何削減繁文縟節和促進市場力量的政府舉措,最終都會增加規章制度總量、文書工作和政府官僚總量。

在格雷伯看來,市場與政府之間難以分出清晰的界限,甚至更像是共謀完成了官僚制的擴張。特別是隨著金融化日益加劇,資本和政府、公與私領域共同創造出的官僚制規章條例,因政府背書而披上了中立的法規條款的包裝,其中許多成為了為私人資本抽成的抽成工具。

在金融方面,企業利潤越來越多來自金融債務,而非實業或工業,這些債務往往通過政府和資本共同締造的規章制度作為背書。比如,在美國,銀行看似是市場一方,而如今銀行和信用卡公司的利潤越來越多依賴于客戶交付的“費用和罰款”——人們常常因為透支5美元而被收取80美元的費用。如果有機會調查這些規章制度是如何誕生的,我們會發現,這是由銀行花費資金支持競選、由自己雇傭的說客與議員合作完成的。

教育領域也存在類似情況。一方面,學歷在文憑社會中成為了求職的硬性敲門磚,另一方面,教育資本化之后,學費增長得越來越高,人們為了讀書需要承擔更多負債,由此也推出了更多借款規章制度。法律機器會在一個人試圖拖欠學生貸款時運轉起來,隨時準備沒收資產并施加懲罰,由政府提供法律框架,密切配合私人企業的盈利目的,以期確保一定的私人利潤率。

另一方面,隨著金融化的普及,越來越多的企業開始通過發放股票期權贏得員工對公司的忠心,這使得管理者和投資者開始結盟,與工人階級則漸行漸遠。這也完全改變了經濟學家約翰·加爾布雷思的設想:“如果你創建一個生產香水、乳制品或飛機機身的組織,讓其成員自行其是的話,他們會傾向于集中精力生產個更多更好的香水、乳制品或飛機機身,而不是滿腦子考慮著怎樣為股東賺大錢。”

管理精英們相信金融驅動的資本主義有關他們的利益,后來這些人中更偏自由派的成員組成了溫和的“左翼”政黨,而他們已經習慣于在完全官僚化的環境中工作,也將這類工作風格帶至社會的方方面面。另一邊則是不滿意規章制度日漸繁多的工人階級,投票給激進右翼以示抗議,并成為美國當代民粹主義浪潮的一部分。這一切的發生,被格雷伯稱為“全面官僚化”。

反抗:自由玩耍與想象力

為何我們都厭惡官僚制,卻又離不開它?它對人的吸引力源自何處?

格雷伯用“游戲”和“玩”兩個概念打比方,發現它們暗示著兩種截然不同的對自由的理解。作為有明確規則、固定路線、晉級標準的游戲,是一種被規則支配的活動。相反,“玩”可以說與游戲相反,因為純粹形式的“自由玩耍”(free play)無需遵循規則的路線而動,關乎未知、任意與創造力,但另一方面,任意性也意味著危險和顛覆性的力量。

格雷伯認為,游戲與官僚制對人的吸引力有相似之處。在我們的生活中,大多數的事物都模棱兩可,而游戲讓模糊性被一掃而空,人們會從中得到安全感。官僚制與此相似,它構造了一種規則的烏托邦想象,層層表格規章似乎可以將任意性降到最低,讓人們感到只要依循規則就不會出任何意外和風險。

如果說“游戲”包含的是“共和主義式”的自由理解,即自由是生活在一個完全可預測的世界里,拒絕任意性的風險;反威權的“自由玩耍”則相反,它們強調創造性與即興感的結合,同時也暗含顛覆的可能。對前者來說,官僚制的誘惑力便在于建構出規則的烏托邦,而人們對任意性的恐懼和厭惡,卻更容易導致接受更制度化的權威形態。華中師范大學教授李鈞鵬對此評價道:

官僚制讓一切看起來那么井井有條,那么容易預測,那么合情合理。畢竟,社會結構最厲害的地方是它讓我們每一個人忘了自己是能動者,忘了這個社會秩序正是由我們自己所創造的。官僚制讓我們樂此不疲地“做游戲”,研究游戲規則,不惜頭破血流以成為游戲的勝利者,卻不給我們“玩”的機會,甚至讓我們對“玩”心生恐懼。

正如馬克思主義哲學家約翰·霍洛威所言,“資本主義不是某種外力加諸我們的東西。它之所以存在,是因為我們每天一睜眼就開始生產它,日日如此。如果哪天我們一覺醒來,集體決定生產別的什么東西,那資本主義將不復存在。”

在格雷伯看來,對整個系統的自由玩耍(free play)才是左翼政治的核心,即不把現有規則視為無可撼動的、唯一可行的結構,并承認在公共政治中個人創作的合法性與想象力的潛能。“五月風暴”中有一句這樣的口號,“一切權力歸于想象力”,左派視角的核心應該在于,這個世界并非自發形成的,它的存在緣于我們集體的生產創造,緣于我們要的是自由玩耍的能動者,而不是遵循規則的游戲玩家。它要求我們在面對官僚制時不斷想象是否有新的情境,“唯有如此,才能確保你在做決定時擺脫習慣、習俗、法律或偏見的慣性——這些情境要靠你去創造。”