界面新聞記者 | 牛其昌

繼宣布收購多家環保電力公司之后,垃圾處理行業頭部企業綠色動力(601330.SH)又拋出了一份高達百億元的投資計劃。

5月19日晚間,綠色動力發布公告稱,公司于5月19日與山東省濟南市章丘區人民政府簽訂《濟南市章丘低碳環保產業園項目投資合作框架協議》(下稱“框架協議”),公司擬投資建設章丘低碳環保產業園。

據悉,低碳環保產業園初步選址在濟南市章丘區黃河街道(緊鄰章丘區生活垃圾焚燒發電廠),總占地面積規劃約1900畝,依托現有的章丘環境產業園的基礎設施和能源保障,致力于打造成國家級的循環產業園區,總投資預計超過人民幣100億元(含入園企業的投資)。

該項目按階段分步實施,主要建設內容包括:固廢和環保處理中心(生活垃圾焚燒發電、餐廚、污泥處理、廢氣處理中心等項目);綠色能源保障區(直供電、供水、供熱等基礎保障項目);產業聚集功能區(食品加工、汽車裝配制造、儲能、生物制藥等項目)。

根據雙方約定,綠色動力將根據章丘低碳環保產業園發展規劃和產業布局,成立工作小組推進項目的實施,編制項目可行性報告等工作,經雙方審核認定后,另行簽訂正式合同。若雙方在本框架協議簽訂的一年內,無法就正式合同的條款達成一致的,本框架協議不再履行。

對于此次合作,綠色動力表示,在正式合同生效及執行前,框架協議的履行不會對公司2023年度業績產生重大影響,不會對公司的主營業務產生重大影響。正式合同的實施將有利于發揮公司章丘垃圾焚燒發電項目的協同效應,有利于公司培育新的增長點,對公司未來年度經營業績的影響需視項目具體推進和實施情況而定。

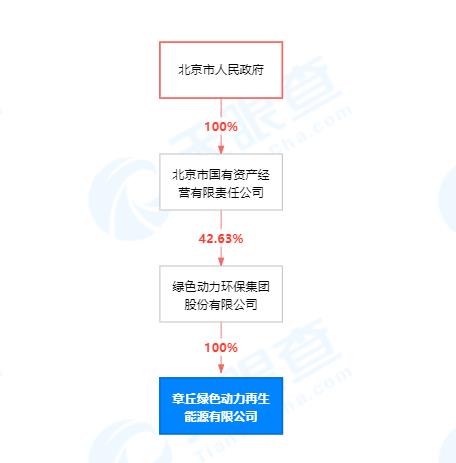

公開資料顯示,綠色動力主營業務是從事生活垃圾焚燒發電廠的投資、建設、運營、維護、技術顧問業務,主要產品有環保服務、電力生產,系中國垃圾焚燒發電行業首家A+H股上市企業。公司控股股東為北京市國有資產經營有限責任公司,持股比例44.42%。

從經營模式來看,綠色動力主要以BOT模式經營生活垃圾焚燒發電業務:政府部門先通過招標等方式選擇服務商以BOT模式建設及運作垃圾焚燒發電廠,公司獲得項目后與當地政府相關部門簽訂特許經營協議并成立項目公司開展業務。項目公司負責籌集建設資金,建設及運營整個垃圾焚燒發電廠,相關政府部門再按約定價格向項目公司支付垃圾處理費,以及出售垃圾焚燒過程中產生的電力、蒸汽或熱水等。特許經營權期滿后,公司需將有關基礎設施移交給特許權授予方。

實際上,綠色動力早在2012年便開始在濟南市章丘區布局,在當地積累了一定資源。

2012年2月,綠色動力成立章丘綠色動力再生能源有限公司(下稱“章丘公司”),注冊資本1.73億元,該公司與章丘區政府通過BOT模式投資興建了生活垃圾焚燒發電項目,特許經營期限為30年。目前,設計處理能力1600噸/日的章丘二期項目正在建設中,截至2022年底,已完成施工總量的44.09%。

綠色動力年報顯示,章丘公司不僅在當地享受“3+3稅收優惠”政策,而且享受當地政府補助。其中,綠色動力2022年獲得“章丘生態文明建設補貼”1345.89萬元,較2021年減少54.93萬元。

根據章丘區委辦當日發布的文章顯示,出席上述簽約儀式的包括北京市國有資產經營有限責任公司副總經理郭志國,綠色動力集團股份有限公司黨委書記、董事長喬德衛,濟南市副市長馬保嶺及章丘區區委書記馬志勇等。

馬保嶺表示,雙方在前期生活垃圾焚燒發電項目的良好合作基礎上,再次深度合作,打造濟南市乃至全省首個集能源自給、規模聚集、產業融合、效益顯著的綜合性低碳循環經濟產業園,章丘區要以最大的誠意、盡最大努力,為企業提供最優質的服務。

值得一提的是,盡管綠色動力在固廢處理行業擁有20余年的經驗,但低碳環保產業園的建設運營對其來說屬于初次嘗試。綠色動力提示稱,公司目前無相關經驗積累,存在項目推進進度及實際經營狀況不及預期的風險。

界面新聞注意到,進入2023年以來,綠色動力收購動作不斷。

2月20日晚間,公司發布公告稱,擬通過“現金”或“現金+股權”的方式購買交易對方所持有的蘭州豐泉環保電力有限公司、咸寧市中德環保電力有限公司、周口市豐泉環保電力有限公司、昆明豐德環保電力有限公司、定州市瑞泉固廢處理有限公司的全部或部分股權。本次交易若成功實施,將擴大公司生活垃圾焚燒發電業務規模,提高市場占有率與競爭力。

然而,收購多家環保電力公司的資金和高達百億的園區投入資金從何而來?

界面新聞注意到,截至2023年一季度末,綠色動力賬上的貨幣資金只有12.66億元,較去年年底減少32.21%,而流動負債合計達31.99億元,其中一年內到期的非流動負債12.14億元。

為解決資金問題,綠色動力曾于去年2月發行A股可轉債,募資23.60億元用于多個項目建設及補充流動資金、償還銀行貸款,其中5.70億元用于補流及還貸。

綠色動力表示,本次擬投資項目涉及投資金額較大,計劃按階段分步實施。正式合同簽訂后,公司將通過自有資金或外部融資進行項目建設,資金到位情況存在不確定性,可能對公司現金流管理造成一定壓力。