文|音樂先聲 萬翛

編輯|范志輝

最近,迷笛音樂節和校長張帆因為一篇小作文成為了輿論中心。

事情緣起于迷笛校長張帆在迷笛30周年的講話。當晚,張帆在講話提到,音樂節的票價應該和年輕人的收入成比例,“要把音樂節的價格打下來,一定要壓一壓”,“要讓中國所有的年輕人,包括工人、農民、在城市打工的,甚至是快遞小哥們,都能夠有錢參加音樂節”。

這段頗為搖滾和理想主義的發言,不但引發了樂迷們在社交媒體的廣泛傳播,在圈內也贏得了不少認可。但與此同時,也讓不少被網友貼上“演出刺客”標簽的主辦方有點尷尬。

直到5月11日,曉峰音樂公社旗下散人樂隊演出團隊的一位工作人員在微博上發表長文,表示對張帆的一些高談闊論“實在無法茍同”。

這位從業者在微博中提到,迷笛音樂節創始人張帆提到的工人、農民、快遞小哥,是“與音樂演出行業相關性極低的人的個例”,這樣的言論是“把自己武裝在道德高地”,純屬于冠冕堂皇、政治正確的話,目的是樹立形象、拉踩同行、搞價格戰,挽回迷笛口碑和式微趨勢。同時,他還質疑了刺猬樂隊、聲音玩具、Joyside的壓軸地位。

在他看來,張帆“無形中踩了同行們一腳,格局就多少有點低了。”

這番言論一出,立刻讓網友嘩然。短短一篇小作文不僅拉踩了迷笛音樂節、幾位資深樂隊,還有廣大的音樂節受眾,這位“豬隊友”也敗光了散人樂隊和曉峰音樂公社的路人緣。最后,當事人刪除微博告終,5月12日凌晨2點,這位工作人員發文道歉,宣布退出散人樂隊執行團隊。

在這場diss之外,我們也想回答,工人、農民、快遞小哥到底是不是音樂節的真正受眾。而在音樂節遍地開花的熱潮中,音樂節該如何定價才算合理,以及我們究竟需要什么樣的音樂節?

工人、農民、快遞小哥,應該被排除在音樂節之外嗎?

就事論事,這位曉峰音樂公社的工作人員只從張帆的話中摘出“民工、農民、外賣小哥”,而忽略了這些是張帆所提及的“中國所有年輕人”的一部分,有曲解原意之嫌。

更重要的是,這位年輕的音樂行業從業者或許還忘記了,中國搖滾樂的破圈本來就發軔于底層。

在論文《中國搖滾樂三十年流變的審美研究》中,作者吳瓊寫道,經歷80年代搖滾啟蒙之后,90年代中期前后,隨著大量外地樂隊進京,以“高考落榜者、工人、城市的異鄉客及其周邊人群”組成的地下搖滾青年群體迎來爆發,甚至“蘭州的第三者樂隊,他們組建的時候需要獻血來購買樂器”。

那時,大量的外地底層青年住在東北旺、西三旗、樹村一帶,以極低的生活水平和成本,沒日沒夜地排練,這才走出了痛仰、面孔、木馬、舌頭等搖滾樂壇的中堅力量。

許多搖滾樂手大都有底層背景,左小詛咒是出身于船工家庭的退伍軍人,“微”樂隊主唱麥子是來自農村的流浪漢,“舌頭”樂隊的成員大都是工人。有意思的是,陷入輿論漩渦的曉峰音樂公社旗下的霓虹花園樂隊主唱譚聰翀,也是在打螺絲送快遞送外賣的生活中,因為偶然聽到搖滾樂后燃起熱愛入行的。

況且,如今很多為愛發電的音樂行業從業者的工資也未必高過外賣小哥,為何要質疑他們對看音樂節的資格呢?就在我身邊,就有一位普普通通的年輕人,在失業的一整年里,唯一一次出遠門,就是坐高鐵去成都看春游音樂節。

2002年,林生祥的樂隊交工樂隊在拿下金曲獎最佳樂團獎時說,“我想羅大佑跟崔健的音樂影響了我們……所以交工樂隊如果是一支麥克風的話,我們的麥克風還是會遞到工人或農民的面前,把我們看到的事情,聽到的故事,把它講出來。”

正是秉持著那個年代所代表的搖滾精神,在第一屆迷笛音樂節的時候,張帆就大方邀請趴在墻頭上看的民工師傅進來看演出。2014年接受媒體采訪的時候,張帆就提到,音樂節面向的是全中國的普通年輕人。迷笛音樂節價格保持與普通年輕人月收入成比例的范圍內調整,才能保證年輕人看得起音樂節。

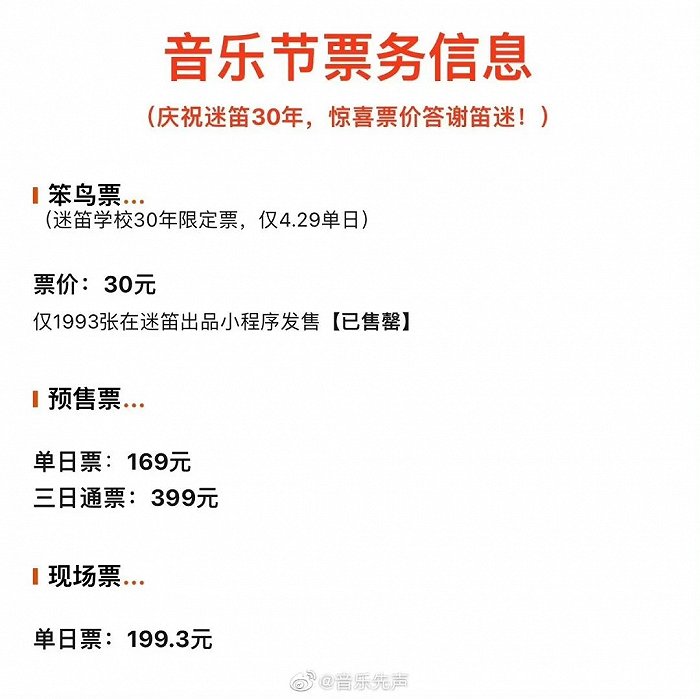

事實上,張帆和迷笛不僅是這樣說的,也是這樣做的。2023年黃渤海迷笛音樂節集結了崔健、九連真人、木馬樂隊、Joyside等近80多位音樂人和樂隊,除了1993張30元的笨鳥票,單日票價僅169元,三日通票價格僅399元,遠低于國內大多數動輒單日三五百元的音樂節票價。

這也獲得了一眾網友的好感,微博網友Slmd1感慨道,“當一眾其他商業化拉滿的音樂節賣出天價時,迷笛三十年堅持自我,這件事就已經夠搖滾了。”

高價票不是原罪,我們究竟需要什么樣的音樂節?

近幾年,音樂節票價高的爭議一直存在。

隨著地方政策扶持、演出市場恢復等多重因素,音樂節遍地開花,除了老牌的音樂節如迷笛、草莓等之外,還有大量政府支持的地方文旅音樂節,以及品牌、地產商支持的音樂節如雨后春筍般涌現。

但音樂節爆發的另一面,除了嘻哈、流行、搖滾等陣容無序混搭,也伴隨著放冷焰、沖圍欄等亂象頻出。最關鍵的是,是各種演出票價的隨之暴漲。

據《21世紀經濟報道》5月的不完全統計,今年平均票價比往年高了約100元,甚至音樂節的單日票可被炒到2000多,更不用說音樂節參考演唱會模式的嚴格分區,也多少影響了音樂節本身的體驗。

換句話說,各類質量參差不齊的音樂節,使得很多消費者花了高價卻并沒有享受到等價的體驗,讓不少初體驗的消費者對音樂節的印象大打折扣。

從商業邏輯上來看,音樂節作為一款面向音樂愛好者的產品,主辦方的定價策略基于其市場定位和綜合成本,最終由市場決定。

如今,一場音樂節的成本從一兩百萬元飆升到如今的動輒千萬元,其中與藝人費用、硬件設備升級等成本的上漲、疫情反復讓音樂節延期取消等帶來的大量虧損有關,這些都讓音樂節主辦方有漲價的理由。

其中,最重要的便是藝人成本的大幅上升,這是演出成本的大頭。據音樂先聲了解,很多主辦方也表示無奈,動輒百萬的演出費并沒有明確的參考標準,到最后傷害的其實是上下游各方,很可能最后大家都玩不下去了。

如果這些高價音樂節仍有受眾,那證明它們也有存在的合理性,高票價并沒有原罪。作為從業者而言,音樂節如果能夠合理地提高價格,也能改善行業的平均收入水平。反而,如果門票價格太低又沒有找到其他的收入方向,也不利于音樂節發展的可持續性。

但與此同時,音樂節并不是一個純粹的商品,背后的文化價值、社會價值并不和價格成絕對正比。畢竟,很多人從事音樂行業也不是為了追求最大回報,而是為了讓更多人聽到自己的音樂。而活動主辦方也有自己的審美認知,才會形成文化品牌,培育出忠實的消費對象。

我們很難指責僅以市場利益為唯一考量的主辦方趨利,但如果能夠有更高的文化追求,肯定更令人尊重。

而正是因為有自己的音樂追求,迷笛音樂節才形成了現在的口碑和品牌,并以可持續的商業運作堅持自己的初衷。

就像樹村的樂隊集體為抵制《北京樂與路》對樹村樂隊商業化的解讀而寫下的《樹村聲明》中所說,“我們希望改善生活條件,也期待著自己的傳播、銷售和商業操作,但我們做人和做音樂的最大樂趣在于,盡可能爭取最大限度的自由,尤其是思想上和精神上的自由。”

在音樂行業,情懷和商業的平衡自始至終都是難題,只注重商業價值難免不得人心,而只注重情懷可能會餓死自己。但如何經受住誘惑,堅持初心的同時又能把錢賺了,這是從業者需要權衡的問題。

就一個包容的市場而言,音樂節本該是參差多態的,最重要的是滿足目標受眾的音樂需求,而不在于高票價還是低票價。

我們相信,所有人都有權利有精神追求,這是人類的天性使然,對音樂、文化的熱愛與貧窮且繁忙的生活,從不沖突。

如果真的有什么沖突,那就是現在很多音樂節票價真的太貴了。