第83期主持人 | 尹清露

4月23日,出版品牌“一頁folio”創始人范新被曝性侵未遂。28日,豆瓣用戶“青年編輯們”發出投稿,一名女孩指控編劇史航曾對其進行言語和肢體性騷擾。此消息在微博上廣泛傳播后,另有多名女性相繼站出來講述了被史航性騷擾的經歷。截至昨日,已經有26名女性以不同形式表明自己曾遭史航性騷擾,時間跨度從十幾年前到近幾個月不等。在同一時間段內,青年作者宗城、南京先鋒書店“陳總”等人也相繼被不同女性指控性騷擾。

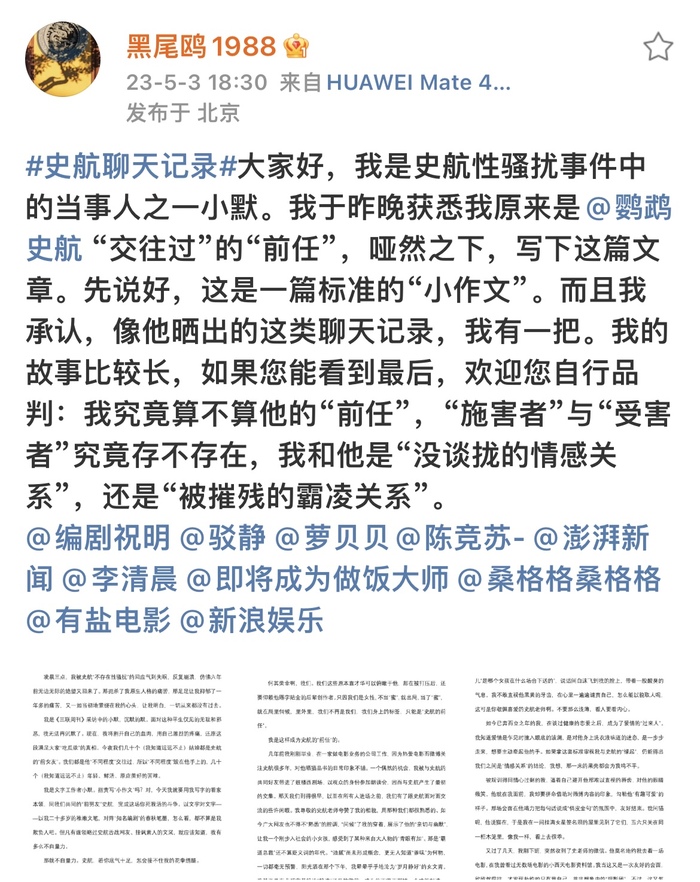

本次的性騷擾事件不斷發酵,史航試圖以聊天記錄截圖證明這是男女雙方的“你情我愿”。另一方面,越來越多女性正鼓起勇氣站出來講述自身遭遇。史航性騷擾事件當事人之一小默5月3日發出的文章就是力證,她具體而有力地回憶了自己受到侵害的事實、過程與感受。

在社交網絡上,包括文化行業在內的各行各業女性有感而發,分享了自己曾被拉入某圈子或飯局,為了不使前途受阻而只能假意陪笑或被揩油的經歷。

需要警惕的是,施害者這套“你情我愿”的說辭仍具有迷惑性和隱蔽性,許多深陷困境的女性要突破重重迷霧,才能厘清騷擾與控制并非所謂“你情我愿”。而這些占據文藝輿論場高位的男性在身體實施侵犯的同時,也會利用“文藝”的巧言令色對女性的自我實施圍剿。此前編輯部聊天室聊到“瘋男人”主題時曾提到,一些男性往往會用知識權威,以及經過扭曲的話語來掩蓋不齒的行為,比如史航在事后辯解稱這只是與相識女性的“門內的情調”。

在今年引進國內的瓦內莎·斯普林格拉的自傳性小說《同意》中,五十多歲的法國著名男作家G給女學生們寫熱情洋溢的情書,認為“這愛情如同愛洛伊絲與阿伯拉爾的一樣圣潔”,而斯普林格拉則“感到自己有義務報以同樣的熱情”。G把自己加害未成年女性的事實包裝成言辭正義的暢銷書,再次加固了這套男性敘事的流通,在剝奪了女孩身體之后再次剝奪了敘事的權利。

在本期聊天室里,我們聊到了自己直接或間接遇到的文化圈性騷擾事件,以及由此引發的思考。

01 連王安憶都要忍受黃段子嗎?

董子琪:文藝圈的飯局有時候挺難捱的,而且從采訪到飯局的切換也很不自然,就好像就在剛才大家還是一起工作的伙伴,到酒桌上,就迅速劃分成了男與女、吃客和食物兩個陣營。我甚至能從勸酒這件事上感受到針對和敵意,哪怕是以“敬美女”的名義(那時候你沒有名字,只是美女,大美女、小美女、資深美女),也會重新劃分敵我。凡是勸我多喝酒的,基本是那個陣營的;不勸我喝酒、默默吃菜的,可能還算是伙伴。

又想起上次王安憶和余華對談當中的一個小細節。王安憶說,當年大家在青年時期志同道合地走在了一起,因為都喜歡聊文學,但后來這些聚會的場合她就參與得很少,因為作為女性需要忍受許多黃段子。這段話我沒有收到稿子里去,因為和整個懷舊、頌揚文學往昔的氣氛不符。但我還是感到非常驚訝——就算是王安憶,這位連余華見到都要喊前輩的作家,在聚會里都只能充當黃段子的聽眾嗎?

寫到這里,我突然想起多年前對一位著名作家的采訪。記得當時我反問他一個問題,大概是他說人生有很多選擇,真的如此嗎?他回答說,那你也可以不做記者,去做洗頭妹啊,為什么不呢? 中間他還對我打比方說,如果不是在這里相遇,而是在酒吧,我們就是單純的男和女,我可以撩你,你可以不理。我知道這只是比方,但這種界限模糊的比方難道不是充滿惡意的?

潘文捷:我采訪過事先就知道有過性騷擾行為的男性。其中一位是前老板(男)的朋友,某領域的大佬。辦公室對這事人盡皆知,所以讓我和同事結伴前往。然而對老板來說,哪怕發生了這類事情,他還是重要的人脈,還是會對他以禮相待,還是會要求我們去采訪。

我的朋友中常常有性騷擾行為的受害者,但我也在想,萬一什么時候,我的朋友性騷擾了其他人,我會是什么舉措呢?如果對方是多年好友,甚至我們之間有過利益交換,這時候會如何應對呢?在這次事件中,范新、史航的友人紛紛出來為他們發聲,甚至宗城也能張口說讓一些合作過的編輯來證明他的清白。直到站出來舉證的女性越來越多,證據越來越驚人,那些說辭才顯得格外可笑。

但也并非只有國內如此。去年,3名女學生控訴哈佛大學文理學院的人類學教授約翰·科馬羅夫性騷擾,之后,哈佛大學并沒有開除他,而是禁止他在下一學年教授必修課程。即便如此,還是有38名教授公開簽名表示對約翰·科馬羅夫的支持,理由是:“我們簽名人知道約翰·科馬洛夫是一位優秀的同事、顧問和忠誠的大學公民,他在過去的5年里為數百名博士提供了培訓和建議,包括不同背景的學生,他們隨后成為世界各地大學的領導者……我們對哈佛對他的制裁感到沮喪,并擔心它會影響我們為自己的學生提供建議的能力。”

可是,一個人是不是優秀的同事、朋友,在職場上有多大的能力,和他有沒有性騷擾別人完全是兩碼事。范新、史航、宗城等人與朋友們的交情很好,又如何能說明他們對待下屬、對待女性也是一樣呢?

尹清露:很能理解這個困惑。我記得某位男性朋友曾經在被指控職場性騷擾以后,希望我能理解他不會做出這種事,希望我能說出“這是女性給別人潑臟水的常用手段”,我說不出這種話,想必他覺得我很冷漠。我覺得,在男女對性騷擾的心理經驗完全不對等的情況下,雖然不一定要對朋友“割席”,但至少要承認這件事上他就是做錯了,是無法原諒的,這難道不正是尊重朋友的態度嗎?因為我尊重你,所以你要對做過的事負責啊。

潘文捷:如果文化領域有更多的女性領導、女性KOL,事情大概會好很多。然而,在2018年,紐約大學女性主義學者、66歲女性教授羅內爾被指控性騷擾自己的學生。之后,包括朱迪斯·巴特勒在內的51位學者簽署了遞交給紐約大學行政部門的“背書”聯名信,支持羅內爾,簽署“背書”信的許多學者自己畢生都在批判權力結構。

雖然朱迪斯·巴特勒在之后進行了道歉,但我們又要如何理解他們當時的舉動?任何人站在權力高位的時候,都有濫用權力的風險。當真正的批判落實在現實生活之中、用在自己和朋友身上,又是如此之艱難。

02 面對性騷擾,女性不得不做的“闡釋性勞動”

林子人:這一輪性騷擾事件曝光后,社交媒體上又出現了“她說,他說”的輿論撕裂。雖然失望于性別意識提升似乎是(年輕)女性在大踏步前進、而許多男性依然席地而坐無動于衷的現狀,但我也并不意外。

人類學家大衛·格雷伯在思考官僚制的“結構性暴力”本質時從女性主義理論中獲得了許多啟發。他發現,當女性開始向工作、舉止或著裝方面的“性別規范”發起挑戰時,性侵犯的發生率急劇攀升。暴力的重要性在于,“它或許是唯一一種即便沒有溝通也可能產生社會影響的人類行為形式。”大多數的人際關系,需要雙方不斷付出努力維系,需要溝通、理解和妥協,但暴力可以跳過這一切復雜程序,直接為某種人際關系定性。

性騷擾就是一種男性對女性施加的暴力,按照社會學家上野千鶴子的觀點,性騷擾的真正含義是,把女性從職業、主體性、智識水平這些原本構成一個個體在社會中的身份認同的因素中剝離開,降低還原為社會性別的女性屬性,向她們宣稱“你終歸只是一個女人”。通過這種男性權力的夸耀,加害者得到作為男人的身份確認。上野甚至認為,男人對女人說“你好漂亮”也是性騷擾,因為這亦是一種男性掌握壓倒優勢的社會性別實踐——對女性的性價值進行估價。這樣的“稱贊之語”表面上看是對女人的恭維,但其實依然是在確認男性的優勢性別地位。

[英]大衛·格雷伯 著 倪謙謙 譯

中信出版集團 2023-4

格雷伯指出,結構性暴力情境不可避免地會產生高度一邊倒的想象性認同結構。在性別問題的語境下,這種一邊倒的想象性認同的方向是女性對男性:

“無論身處何地,女人總是被期待去不停地想象如何從男性視角看待這樣或那樣的情境。可社會幾乎從不期待男人為女人做同樣的事。這種行為模式的內化程度之深,導致許多男人很抗拒換位思考的提議,仿佛提議本身就是一種暴力行為。”

男性或許真的很難用換位思考的方式理解性騷擾相關討論中女性群體的集體共情和義憤填膺究竟源自何處,但一味質疑受害者“為什么不反抗”“為什么不報警”、堅持每個人在任何情況下都能奮起反抗也真的是挺可笑的。即使是身為一個男人,在社會中也會有許多處于結構性弱勢地位的時刻,捫心自問一下,自己在所有這些情境中都反抗了嗎?飯局上被領導灌酒時你說不了嗎?公司要求無償加班的時候你離開辦公室了嗎?遇到顢頇的官僚作風時你是怎么做的?

男性和女性,雇主和員工、富人和窮人、官僚和平民,結構性的不平等如格雷伯所說,一直在產生一邊倒的想象性結構,我能理解這種“慕強”心態掩飾的其實是恐懼、羞恥和某種慶幸,但真正相信“人人平等”這一現代價值觀的人,應當在上述每一個不平等結構中都邏輯統一。

在我看來,這也是為什么文化圈的男性被曝性騷擾雖然不令人意外,但格外令人心寒的原因——他們飽讀詩書,熟諳理論,或許還以履行社會責任為己任,但性騷擾暴露了他們的言行不一,揭示了他們心底的真正想法——“所有的動物都是平等的,但有些動物比其他動物更加平等。”

尹清露:關于官僚制的結構性暴力子人說得很清楚了,我還想補充兩個地方。首先,格雷伯認為我們在今天不怎么提官僚制了,是因為它已經越過政府部門,全面滲透進科學、教育和文化領域,變成了生活的一部分,公共權力和私人權力也被混為一談。男性上位者對女性的權力性侵害也發生在這個大背景之下。它造成的結果就是權力結構更加密不透風,就像美國某報紙在回應哈維·韋恩斯坦強奸案時說的:“韋恩斯坦等人僅是金字塔頂端的作惡者。而順著金字塔頂端到底端,無權無勢的普通女性也不能幸免,我認為這才是最大的悲劇。”

另外,在高度一邊倒的想象性共同體中,權力上位者(男性)無需費心去理解下位者(女性),“女人心海底針”這類說辭就是通過神秘化女性,免除了理解她們的義務。與此同時,女性卻被期待從事大量“闡釋性勞動”,比如在每一輪性騷擾事件中,女性都必須換位思考,反復用男人聽得懂的話解釋“為什么性騷擾是不對的”。格雷伯也引用弗吉尼亞·伍爾夫的小說《到燈塔去》指出,女主人的角色總要投入曠日持久的精力,來維持丈夫高傲的自尊心。

[英]弗吉尼亞·伍爾夫 著 瞿世鏡 譯

上海譯文出版社 2009-01

不過,真正給我啟發的是接下來這段話:“在工業領域,通常是上位者包攬了更富于想象力的工作(例如設計產品和組織生產),而當社會生產領域出現不平等時,最終是下位者主要承擔了運用想象力的工作。”格雷伯也提到,人類世界并非自發形成的,它的存在緣于集體的生產創造,“我們憑喜好想象事物,然后將其變為現實。”

那么,由于女性更了解男性,女性是否有可能把本來用作闡釋和維護的想象力,變成生產性的想象力呢?這次的當事人小默就是這樣做的,小默覺得自己有點“討好型人格”,那篇文章文風也頗為幽默風趣,充滿了自我調侃,只不過這種調侃曾經是男性文人贊許的品質,現在則被轉譯為我們的武器,一舉打破了文化圈男主導的那種敘事習慣——看似對聰明女孩青睞有佳,實則只把人家當成“大颯蜜”、覺得揩油也算是男性長輩關愛后輩。

回到男女在面對性騷擾時輿論場撕裂的問題,我也在想,諸如小默的例子是否能稍微彌合這種撕裂。我前面提到的那名男性朋友也看到了小默的發言,并微博艾特我表示看懂了,認為這些話讓他審視了過去自己做過的不得體行為。我一方面有點欣慰,另一方面也再次無奈地覺得,為了讓你們聽懂,女性到底付出了多少努力。