第83期主持人 | 董子琪

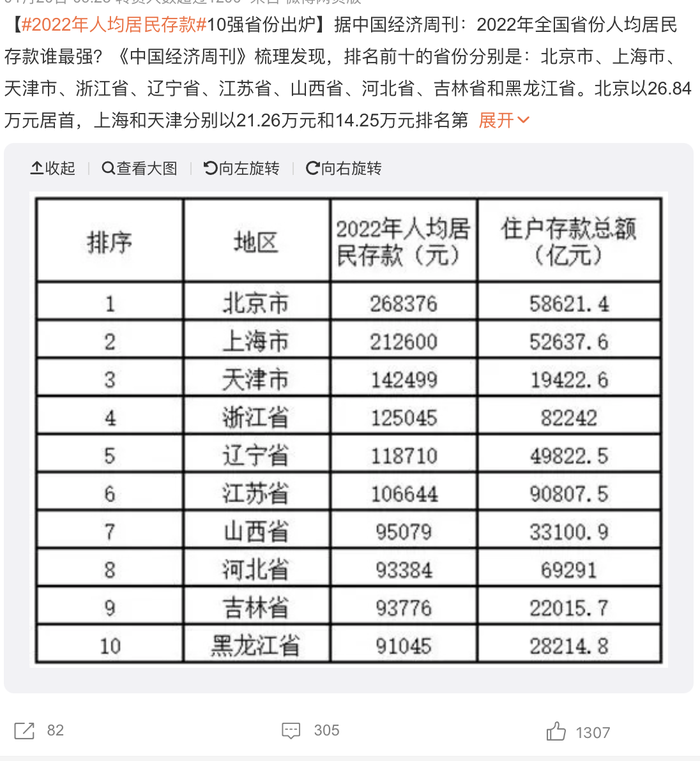

上半年,與攢錢有關的新聞和話題層出不窮,比如#北京與上海人均存款超過二十萬#,比如#211女研究生畢業五年存款五千#,再比如#80后夫妻存款三百萬提前退休#。各大社交平臺也為我們提供了一種觀感,年輕人越來越經常將“搞錢”掛在嘴邊。提到“搞錢”,這個詞指的似乎不僅是努力打工掙錢,更多是一種心無旁騖的狀態,并因此隱隱與戀愛婚育對立。

原來以為老年人對金錢更敏感,很多文學作品也著力描繪這一點。英國作家戴維·洛奇曾在《失聰宣判》里寫到,八十歲的爸爸會買標簽都看不清的打折食品,坐出租車渾身不自在,請兒子吃飯永遠是去超市的大型自助餐廳,這些細節體現人到暮年的某種心態。如果說攥緊金錢讓老人獲得一種安全感,今天的年輕人為何也捂緊了自己的錢袋子,并如此直白地表達對錢的渴望呢?

非虛構作家保羅·索魯和何偉都曾作品里記錄下中國人面對金錢大潮時的心情波動,像是80年代初期廣州的大學校園里洋溢著“向錢看”的氛圍,作為務實精神代表的“向錢看”已經影響到大學生的就業方向。何偉寫涪陵普通民眾的生活時,也驚訝于中國人對金錢和工資的坦誠態度,他不太理解人們為什么可以輕松談論誰的工資多、誰的工資少。

當然,攢錢或者搞錢總與減輕焦慮、增強對生活的掌控感有關,在很多采訪里我們也可以看到積累金錢以穩定心理內核的類似表達。在喪心病狂豆瓣小組里,一些發帖的年輕人將現在的“瘋狂”攢錢行為歸因為兒時受過沒錢的苦,成年后攢錢宛如自我療愈。這類帖子下面也常見反對的聲音,比如質疑摳摳搜搜的生活失去樂趣。

我挺佩服能夠寫好經濟生活的作家,這里的意思不是說對經濟很內行、是專家,而是能將金錢運作與社會心理寫進人物形象和故事發展里。比如老舍的《駱駝祥子》,祥子和虎妞對于逛廟會還是拉車的心態是不同的,就因為虎妞認為自己正是新婚,又有點積蓄,可以買點自己喜歡的東西,而對祥子來說,每歇一天都是損失,兩人的心態不同自然會讓溝通和情感產生問題。這放在我們的日常生活里也容易理解。

年輕人的搞錢大計

潘文捷:我身邊有想要搞錢的年輕人。有些建筑行業的朋友說,他們小時候見證了建筑業特別賺錢的時期,周邊常有人因學建筑發大財的事跡。抱著飛黃騰達的夢想報了專業,待到畢業時,才恍然發現這個行業已經沒什么賺頭了。有些人一邊抱怨一邊在行業里呆著,一些行動力更強的朋友則決定轉行學習金融或者計算機。我很佩服這些專心搞錢的朋友。他們有一種不論怎樣就是要搞到錢的堅定信念和欲望,也有說干就干的魄力。我想他們會成功的。

徐魯青:我就經常會想怎么搞錢,現身說法一下。相反于專心一致、心無旁騖,我認識的愛搞錢的朋友更多是興趣多、思路廣,什么都喜歡試一試的人。搞錢的樂趣還在于能接觸到日常工作里接觸不到的人。我之前想和人搭伙賣古著,很多古著是從泰國進貨的,那邊比較便宜,但從上海北京這些地方去泰國比較麻煩,廣西就有一些人專門做去泰國倉庫進貨的工作。在倉庫里,不是一件件挑選,一般是一次性打包幾百斤一起賣。百斤大包通過物流回國后,古著老板從中選貨,質量不錯的古著自己出售,不夠格的貨品就賣給更下端。我發現,如果要把生意做好,找到對當地熟悉的、了解倉庫品質的人非常關鍵,有些可以從社交軟件上認識,但更靠譜的是通過其他搞這行的朋友推薦。如果我不想搞錢,我是不會認識一個能細數泰國服貿市場故事的南寧大哥的。

最近我在和朋友商量搞求婚業務,大多數人可能沒想過求婚還可以做出生意。做這件事的最大動機肯定是利潤高,后來發現不僅如此,求婚客戶非常好糊弄,他們的心態是怕麻煩、求穩,達到及格線就行。一般來說,三四個方案就可以應對全部客戶,什么浪漫大巴啦、驚喜天臺啦。求婚不像婚禮公司,后者的方案要經過女方和所有親戚的審驗,被一遍遍提要求。男方如果求婚都要外包給別人來做,那真的是怕麻煩,但又因為是件大事,所以不會吝嗇出錢。

分享了這么多,我是想說,搞錢其實不是讓心靈受到禁錮,反倒是拓寬了很多對世界莫名其妙但又實在細致的理解,有時候是樂在其中的。

董子琪:魯青好厲害!求婚業務有進展的話可以跟我們透露一下。

搞錢比兒女情長厲害嗎?

潘文捷:之前有一個挺流行的代際教育的說法——第一代人學金融、計算機,第二代人可以學政治、法律、社會,第三代就可以學文學、藝術。上一輩人的位置和努力可以讓孩子擁有更多不同的選擇。近年來我們也聽到了不少不建議寒門子弟學人文學科的說法,是因為人文學科的物質回饋確實不高。由此可見,搞錢的欲望多少也和家庭狀況有關。在家庭沒辦法提供安全網、婚姻也難以保護一個人的財務狀況、生活質量的時候,搞錢成為我們掌控人生的途徑,無可厚非。

徐魯青:感情和搞錢本來是不應該沖突的,但我現在最大的感受是,很多人急著搞錢是因為真的沒錢,而且社會的容錯率非常低,戀愛因“不可控”也屬于風險因素之一。所以,不是說搞錢真的比兒女情長更厲害,而是不得不如此,搞錢更厲害的想法只是一種自我安慰。

尹清露:搞錢顯得比兒女情長厲害,可能是因為戀愛不可控,而搞錢(至少能帶來)可控(的感覺)。歸根結底,這兩者信服的本就是不同的邏輯,前者勸人向脆弱性敞開,時刻自省;后者是要封閉自己,不能太情緒化,一切都以解決眼前問題為前提。最近楊冪的“人間清醒”發言廣受歡迎,她說自己已經“戒掉了情緒”,成為許多人心中值得學習的姿態,看上去強大而無堅不摧。這種理性崇拜倒無可厚非,畢竟我們就生活在如此務實的社會,但如果要這樣才能存活下去,也還是有點難過。

董子琪:確實,跟戒掉情緒差不多的,我還聽說過有情緒自由、焦慮自由、恐懼自由的泛心理學分享。我一開始以為“恐懼自由”說的是弗洛姆講的逃避自由,結果其意思是達到了不恐懼、有恐懼也無所謂的境地。

尹清露:《十億消費者》(One Billion Customers)的作者James McGregor在分析改革開放初期的中國時認為,中國是基于恥辱感的社會,在一個剛剛由貧轉富的階段,人們會缺乏安全感,除了賺錢沒有什么可以信賴,所以違法亂紀的事情層出不窮,不被抓到就等于沒干過,這與基于內疚感的西方社會不同。

這樣的分類未免武斷,但周圍的確有這樣的朋友,如愿以償賺到了錢,因為ta認為沒有錢就不會有人瞧得起自己。我有時覺得這種心理很可憐,有時又覺得什么都不太在乎、因此攢不下來錢的自己才比較可憐。

攢錢可以穩定心理內核嗎?

尹清露:我還是很佩服那些月薪2萬、兩年攢下40萬的年輕人。這里面好像也有心態的變遷,攢錢而不花在以前被看做是吝嗇鬼和鐵公雞,現在則變成了自律、有意志力的代表,在道理上跟只吃健身餐的人差不多吧。天將降大任于斯人也,要忍耐才能成功,這一點也很符合中國的傳統倫理,與其說這是“低欲望”,不如說是某種禁欲吧,而我們都知道,禁止欲望的結果反而是欲望的傾瀉。

董子琪:將葛朗臺看成清教徒的代言人也無不可,有紀律性、善于忍耐、眼光長遠,更重要的是不是為了享受,而是為了一個讓人肅然起敬的理由——擴大生產——或者在我們這兒就是買房結婚。

林子人:搞錢等于理性和個人價值的提升,比兒女情長更厲害——按照加拿大作家F.S.邁克爾斯在《難逃單調》中的觀點,這是我們時代的典型觀念。邁克爾斯認為,每一個時代都有一個主宰性的文化故事,在21世紀,這個主宰故事就是經濟,經濟的信念、價值與假定,形塑著我們的思維、感受和行為。

[加] F. S. 邁克爾斯 著 黃煜文 譯

南京大學出版社 2022年

在這個故事中,每一個人都是獨立于他人的、理性自利的、像企業家一樣行動的、永遠充滿欲望的個體,世界相當于一個市場,這個市場唯有充分競爭才能保障個人最大程度的自由,而你跟其他人的關系則主要是競爭關系。鑒于金錢是商品服務交易,或者從本質上來說是你維生、在競爭中勝出的唯一媒介,搞錢就變成了生命經驗中最重要(如果不是唯一)的一件事。

但如今我們越來越能感受到原子化社會的負面影響。搞錢、攢錢之所以如此重要,是因為我們默認了在這個社會中凡事只能靠自己的金錢才能解決,但在一個更強調社會團結、共擔風險的社會里,很多資源和服務其實是不需要那么多金錢才能獲得的。英國學者蓋伊·斯坦丁在《朝不保夕的人》新版前言中提到,如今朝不保夕者更加缺乏安全感,與高收入群體之間的差距越來越大的重要原因之一是,公地遭到剝奪,公共服務和便利設施越來越少:

“歷史上,公地是‘貧窮者的外衣’,為貧窮者提供維持生計的條件、非正式的社會保護和生活中的一些美好事物。緊縮政策加速了對公地的圈占、忽視、私有化和商品化,并損害了這件‘外衣’。”

[英]蓋伊·斯坦丁 著 徐偲骕 譯

潮汐Tides·浙江人民出版社 2023-4

當我們認為這是一個需要自力更生的世界,攢錢這件事就經不起細想,因為人生的方方面面都需要金錢交換,那攢多少錢才能安心呢?似乎是一個沒有邊際的事。但我們應該想的是,事情本不應該這樣,很多生活成本不應該由個體承擔。重建公地和社會支持網絡,讓每個人的基本安全得到保障,我們對金錢的焦慮也就不會如此強烈了。