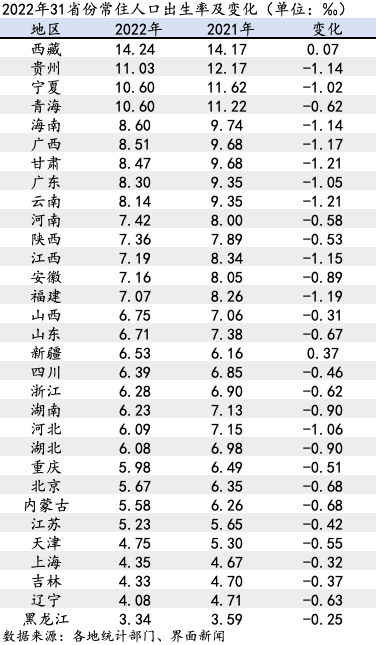

總體來看,出生率高的省份多數為少數民族聚居地,雖然少數民族地區也長期實行計劃生育政策,但相對來說政策比較寬松,計劃生育對當地人生育觀念的影響相對其他省份要弱一些。經濟發達的廣東省可能是深受“多子多福”的嶺南傳統文化影響,長期以來生育意愿較高。廣東連續五年是全國第一生育大省,過去三年每年出生人口超100萬。但是,隨著經濟發展、養育成本提高,即便是出生率較高的省份也不可避免地遭遇出生率下降的困境,而且降幅位居全國前列。

從區域看,東北依然是出生率最低的地區。老齡化程度嚴重、人口持續外流是東北三省出生率連年走低的主要原因。數據顯示,2022年,東北三省常住人口合計減少逾86萬人。其中,黑龍江減少26萬人,遼寧減少32.4萬人,吉林減少27.7萬人。

北京、天津、上海這三個直轄市人口出生率也偏低,養育成本高、生育意愿低等問題在大城市更為突出。根據上海市統計局人口和就業統計處近日對上海常住人口的調查,在不打算生育或繼續生育的受訪者中,41.8%的人表示“對現在滿意”是最主要原因;28.5%的人表示最主要是因為撫養成本高、經濟負擔重而不想生育,13%是年齡或身體原因,4.8%是因為擔心子女無人照料。

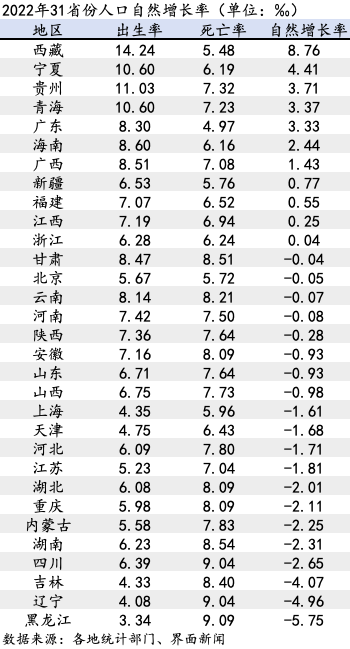

過半數省份人口自然增長率為負

出生人口減少疊加老齡化加深趨勢下死亡人口增加,2022年,全國人口自然增長率(即出生率與死亡率之差),為-0.6‰。全國31個省份中,人口自然增長率為負的省份有20個,比上年增加7個。如果沒有人口機械增長的補充,例如遷徙等人口流入,地區總的人口規模就會出現萎縮。

2022年人口自然增長率為正的11個省份大多是人口出生率較高的省份,如西藏、廣東、海南、廣西、青海、寧夏、貴州等。人口自然增長率最低的仍是東北地區,其中,黑龍江最低,為-5.75‰,遼寧為-4.96‰,吉林為-4.07‰。

除新冠疫情帶來的一些短期負面影響外,育齡婦女減少、生育觀念變化、婚育推遲、老齡化是導致人口萎縮的主要原因。

比如,內蒙古自治區統計局在2022年底發文稱,“持續3年的新冠疫情,不僅對我區經濟帶來巨大的沖擊,也影響著我區居民的正常生活,結婚率也在下降,2021年全區依法辦理結婚登記居民13.27萬對,創2004年以來全區居民登記結婚對數的新低。”

河南省統計局表示,受育齡婦女持續減少、生育觀念變化、婚育推遲、人口外流和人口老齡化等多方面因素影響,2022年全省出生人口持續減少、死亡人口增加。

重慶市統計局分析稱,在育齡婦女人數減少,生育觀念變化、婚育推遲等多重因素影響下,當地人口出生率繼續走低。受人口老齡化程度進一步加深的影響,人口死亡率略有上升。人口出生率和死亡率“一降一增”導致人口自然增長率呈現持續下降態勢。

根據國家衛生健康委員會的一項調查,“十三五”(2016-2020年)期間,20-34歲生育旺盛期婦女年均減少340萬。在此背景下,育齡婦女的生育意愿下降,進一步加劇了出生率下降。調查還顯示,2017年,中國育齡婦女平均打算生育子女的數量為1.76個,2019年為1.73個,2021年進一步下降至1.64個。

1月份,衛健委人口家庭司副司長楊金瑞在回應有關人口下降的問題時稱,當前,90后、00后作為新的婚育主體,絕大部分成長和工作在城鎮,受教育年限更長,面臨的就業競爭壓力更大,婚育推遲現象十分突出。婚姻推遲增加了女性終身不婚的可能性,進一步抑制了生育水平。

他還指出,隨著經濟社會發展,住房、教育、就業等多重因素影響下的生育養育教育成本居高不下,加大了年輕人生育顧慮。“相關配套支持政策不太銜接,托育等公共服務不太健全,讓許多年輕人在生育問題上猶豫不決、望而卻步。”

中國人口與發展研究中心主任賀丹近日在2023年第3期《人口與健康》雜志撰文指出,養育子女的現實困難是群眾實現生育意愿的剛性約束,比如“生不出”、“沒人帶”、“住房小”等。年輕一代生育意愿更低,如果沒有針對性的應對措施,出生人口必將進一步降低,加劇人口年齡結構失衡,對家庭結構、社會結構、經濟發展帶來沖擊和不利影響。

對此,她呼吁加強生育保障基本制度建設,例如,完善生育保險對女性的就業和經濟保障功能;探索家庭嬰幼兒照護補貼制度;推進制定以家庭為單位的福利政策和稅收優惠政策,在全社會營造有利于家庭育兒的外部環境。

中國社會科學院人口與勞動經濟研究所研究員王廣州發表在2023年第2期《晉陽學刊》的文章指出,與以往和許多國家的人口負增長不同,中國人口的負增長處在超低或極低生育水平的背景下,考慮到新冠疫情條件下的負面影響,由此進一步導致人口負增長的變化過程和面臨的嚴峻挑戰可能會遠遠超出常態規律下的預判。

他認為,總人口負增長的提前或推遲不是中國人口發展的關鍵,而總人口快速、持續、穩定負增長對中國社會經濟發展面臨的機遇和挑戰才是前所未有的。我國總人口負增長或將是一個加速的過程,預計到2050年總人口將減少到13億左右,也就是由10年累計減少1000萬增加到10年累計減少到4000萬-5000萬。

在應對人口減少這一問題上,王廣州指出,由于我國育齡婦女的生育水平和生育模式發生了重大轉變,特別是一孩遞進生育率下降是前所未有的,這也是一個根本性變化,因此提升一孩生育率是穩定中國育齡婦女生育率下降的關鍵。如果不能及時扭轉這一變化趨勢,那么,可以預見,中國人口變化的趨勢將長期面臨政策生育率越來越寬,而實際生育水平的變化方向與政策的初衷相反,并形成生育率長期低迷和超低或極低生育率條件下人口快速負增長的局面。