“亞太地區有市場機遇、有創新速度,還有政府在大力推動脫碳和可持續發展。因此,我的策略是將所有這些連接起來。”江森自控亞太區總裁朗智文在近日接受界面新聞專訪時說。他指的是企業需要連接技術創新和市場機遇、政策紅利。

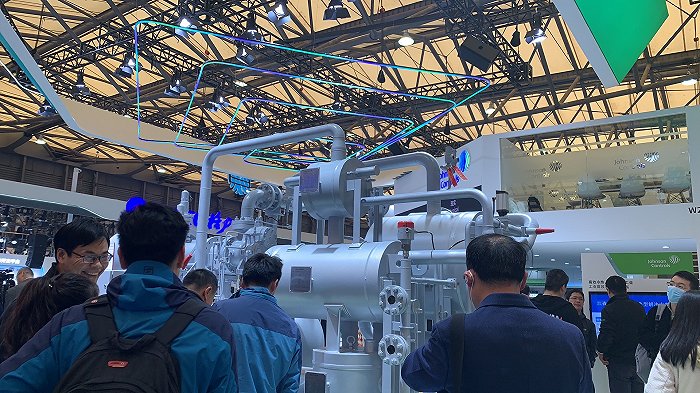

本月7日開幕的2023年中國制冷展(國際制冷、空調、供暖、通風及食品冷凍加工展覽會)上,“低碳”、“可持續”成為眾多制冷企業的展示亮點。全球高達40%的碳排放來自建筑環境,其中包括25%的運營過程中的碳排放,主要來自供電、照明、供暖、通風和制冷。

“空調、制冷等設備的運營成本主要來自能耗,因此‘節能’本身就意味著‘降本’。”制冷展上一家給大型機場、酒店做空調系統的市場人士告訴界面新聞。

江森自控在其展臺上擺出了四款創新產品,包括三臺熱泵,一臺螺桿壓縮機——根據IEA(國際能源組織)數據,單價更高的熱泵在2021年全球建筑供暖結構中僅占比10%,但隨著碳減排和光伏儲能推廣,中金預測,到2030年熱泵技術在建筑物制冷和采暖設備中有望實現高滲透率。

1885年發明了全球首款室內電動恒溫器的江森自控,2005年并購全球暖通空調及制冷設備制造商約克國際(York International),2016年與做消防和安防解決方案的泰科(Tyco)合并,企業定位也從制冷和暖通設備供應商,變成建筑效能綜合服務商。2020年,其發布了OpenBlue數字化平臺,則是通過物聯網連接和大樓運營能耗、建筑安全相關的各種設備,以此實現建筑的智慧化管理。

隨著雙碳目標的推進,以及城市的快速發展更新,中國成為江森自控最重視的市場之一。江森自控亞太區總裁朗智文(Anu Rathninde)在采訪中稱,目前江森自控中國的暖通空調、冷凍產品已實現100%本土化生產,有96%以上的本土工程研發能力,部分熱泵模塊機已經向歐美市場輸出。

江森自控亞太區總裁朗智文看到其企業業務在中國市場的機會。《廣州市碳達峰實施方案》就要求到2030年,廣州大型公共建筑制冷能效比2020年提升20%。上海的碳達峰實施方案則提出到2030年,全市新建民用建筑全面執行超低能耗建筑標準。除了新建建筑的綠色低碳化,存量建筑的升級改造也是中國城市的發展趨勢。《上海市公共機構資源節約和循環經濟發展“十四五”規劃》提出,到2025年,上海市需完成既有建筑節能改造3000萬平方米,推動超低能耗建筑示范項目不少于800萬平方米。

朗智文近期邀請了幾位行業專家,做了一期建筑領域的“圓桌派”—“Teatime Talks”,談到城市可持續發展帶來的機會,以及ESG趨勢正推動企業重視自身建筑能耗的管理,并對建筑能耗信息進行披露。他近日接受界面新聞采訪,談到江森自控是怎么籌劃在中國市場“連接這一切機遇”的。

以下是專訪內容;

界面新聞:我看到江森自控在推動“重新開放建筑”的工作。今年以來各行各業都在快速復工復產,可否談談你們在其中做的事?

Anu Rathninde:疫情后,大家都在推動建筑的重新開放,使建筑恢復運營并回到常態。人們也認識到健康建筑的重要性,并從健康的角度對居住、工作環境的安全性和舒適性提出了要求。同時,健康建筑也有助于生產力的提高。

一方面,我們將設備和數字化平臺連接,監測建筑、機器的運營,以及用戶行為,以此來提供健康的建筑。另一方面,我們與產業生態圈中的研究院合作,作為國際WELL健康建筑研究院(IWBI)的企業服務提供商,共同合作開發WELL性能評價準則。

目前為止,我們已經在全球超過4,000棟建筑內部署了OpenBlue企業級管理平臺。我們的解決方案覆蓋十大行業,包括新能源、綠色工業、制藥、食品與飲料行業、半導體行業等應用場景。

界面新聞:去年11月,江森自控發布了基于阿里云的OpenBlue數字化平臺,為什么說這項數字服務與中國的可持續發展目標相一致?

Anu Rathninde:正如我之前所說,我們有供暖、新風、空調設備,冷凍以及安防、消防等全系列解決方案。同時我們有數字化平臺,江森自控于2020年推出了OpenBlue數字化平臺,它能連接所有設備,并監控使用過程中的數據以及設備模式,最終實現智能控制。2021年我們推出了OpenBlue零碳建筑解決方案,2022年11月,我們正式發布基于阿里云的OpenBlue企業級管理平臺(OBEM)。

中國非常重視可持續發展和脫碳。如果沒有建筑的脫碳,就沒有全球的脫碳。因此,我們將這些產品和數字化解決方案引入中國。

界面新聞: 在中國新建建筑和既有建筑的數字化改造過程中,您認為哪一個會是江森自控未來的主要市場?

Anu Rathninde:我們認為中國在新建筑建設和既有建筑改造方面都有著巨大的增長機會。我們會在新建建筑的設計階段就開始參與。

中國要在2030年實現碳達峰,2060年實現碳中和。像上海這樣的大城市,高密度的人口分布在各個建筑空間里。但是既有建筑并沒有最有效的解決方案,一些建筑可能是十年前、二十年前建造的,這些建筑的設備耗能大,而且缺乏數字化解決方案。

因此要實現雙碳目標,有兩個選擇:要么拆除舊建筑,重新建造;要么不拆除舊建筑,只需升級他們的設備,更新改造既有建筑。

例如我們支持廣州太古匯在室內公共設施改造項目中獲得廣州碳排放權交易中心頒發的碳中和認證,幫助廣州太古匯實現了27噸普惠碳中和減排量(PHNER)注銷。我們也幫助微軟北京園區進行節能改造與建筑運營優化,園區在日常運營中實現27.9%的節能率以及關鍵設備98%以上的在線率。

我們為北京城市副中心建設的大型集中冷熱能源站系統,在單個供暖季(4個月)內,熱泵系統可以減少4萬噸二氧化碳排放,相當于在能源站周圍種植10萬棵額外的樹木。

界面新聞: 江森自控如何融入上海城市的可持續發展,如何推動這座城市的ESG生態?

Anu Rathninde:我認為ESG對我們來說非常重要。中國的脫碳、可持續和繁榮發展為我們提供了巨大的機遇。因為我們從事建筑技術和建筑空間,全球近40%的碳排放量來自建筑,而這個比例在中國占到了50%。因此,我們與中國政府的雙碳和可持續發展目標密切相關。

江森自控的高管團隊已經連續四年參加上海市市長國際企業家咨詢會議(IBLAC)。去年,我們的董事長兼首席執行官喬治·奧利弗(George Oliver)和我參加了IBLAC。George強調了通過數字化解決方案實現企業ESG目標的重要性,這可以讓企業清晰、準確地了解能源消耗模式,并確定如何減少能源消耗,這直接關系到減少碳排放。

我認為在許多方面上,上海正在快速地向其他城市學習,實際上現在上海在許多方面都是領先的。我們也可以看到上海市的綠化進展,中國的空氣質量和水質在不斷改善。我相信如果我們堅持做正確的事情并繼續推進這個進程,將會有好的結果。

界面新聞:江森自控董事長喬治·奧利弗(George Oliver)提到對上海市的一個建議,希望公司披露更多關于他們的建筑和能源效率的信息。你有觀察到什么樣的ESG信息披露趨勢?

Anu Rathninde:一些政府對企業披露ESG信息是有要求和規定的。例如,《歐盟分類法》,規定公司必須披露其活動的環境可持續性,而《可持續金融披露條例》規定金融市場參與者必須披露與ESG相關的信息。中國監管機構近年來也更加重視ESG問題。2020年,中國證券監督管理委員會發布了指導方針,要求上市公司在其年度報告中披露ESG相關信息。不過不同企業披露的程度不同,披露的意愿也不同。

但我看到越來越多的企業在披露ESG信息。一些公司可能只披露必要信息,而一些則自愿披露更多信息。我認為企業管理者正在接受這一點,他們意識到這也是價值體系的一部分。

坦率地說,當你招募年輕一代員工時,他們會參考這些信息。他們會為那些真正擁有良好價值體系的領導工作。我相信ESG在全球范圍內都在取得重大進展。

界面新聞: 目前上市公司ESG信息披露中,披露自身建筑能效、安全性的案例多嗎?企業在減碳過程中,什么樣的企業更重視自身建筑運營的碳減排?

Anu Rathninde:以我的觀察,環保企業、涉及綠色產業的企業、重污染企業和關注社會責任的企業,最關注自身的ESG表現。我認為可以這樣解釋,如果一家企業不是環境污染者,那企業自然想要信息透明;但如果一家企業確實是環境污染者,企業還是想要展示所做的改進,以改善企業的公共形象。還有許多在這兩者情況之間的企業。

我認為,ESG信息披露不再是少數公司的選擇。每家公司都會進行報告,只是時間的問題。這對企業自身帶來的好處,除了提高環保形象和社會責任感,更重要的是,降低碳排放可以節省能源和成本,提高效率和經濟效益,還可以為企業帶來長遠的可持續發展。不同的公司處于不同的階段,但我認為事情正朝著正確的方向發展。

界面新聞: 另外,我看了 "Teatime Talks”的視頻,其中你與浙大國際聯合商學院院長賁圣林、美國綠色建筑委員會的杜日生、Gensler晉思建筑設計事務所的秦振暉三位專家進行了交談。我記得你提到,在綠色金融方面,我們需要給企業一些支持,以提高其建筑的可持續性和效率。

Anu Rathninde:是的,如果問樓宇業主為什么不采用新技術來改進建筑運營效率,你可能會得到兩個答案。第一,我們不知道該怎么做;第二,我們沒有資金來做。

如果業主面臨沒有資金的問題,我們有商業案例證明,在一些項目中我們可以節省40-50%的能源。當然,項目有回報期,也需要一筆最初的投資。江森自控有合同能源管理(EPC)服務可以幫助建筑業主解決融資問題,銀行也會提供融資。我認為政府也在鼓勵這一點。所有這些力量匯聚在一起,創造了這種綠色發展的勢頭。

界面新聞:確實,我們需要通力合作才可以實現可持續發展。當你接手江森自控亞太業務并拓展中國和亞太市場時,你的策略是什么?

Anu Rathninde:現在亞太地區的總人口占世界人口的60%,全球大約60%的研發投資也都在亞太地區,亞太地區經濟增長占世界經濟增長的60%以上而且隨著年輕人口的增長,消費水平也提高了近50%。因此,亞洲市場有巨大的機遇。

另外,亞太地區有市場機遇、有創新速度,還有政府在大力推動脫碳和可持續發展。因此,我的策略是將所有這些連接起來。在江森自控,我們在建筑領域擁有將近140年的經驗,在中國已經有近30年的經驗。因此,我們正在利用在市場中的專業知識和行業經驗來連接這一切機遇。