文|動脈網

ICU,患者生命的最后一道防線。在這里,此起彼伏的呼吸機、監護儀以及各種設備的機械聲,與醫護人員匆忙的腳步聲交織在一起,構成了防線的主旋律。

據復旦大學公共衛生學院王錫玲等人發表的論文《我國醫院衛生資源短期配置情況預測》,2021年,中國每10萬常住人口綜合ICU床位數為4.37張,即便是醫療資源最豐富的北京、上海,每10萬人口也僅擁有6.25張和6.14張ICU床位。

隨著疫情的發展,國家開始重視ICU床位的建設,眾多ICU醫療設備獲得巨大增量空間,并且這種增長并沒有隨著疫情的放開戛然而止,而是在持續進行中。生產ICU中常用設備CRRT的山外山公司,股價已從去年底上市之初的25元上漲至最高近45元,接近翻倍。可見市場看好ICU持續擴容能帶來巨大的增量空間。

3年供給超3倍,ICU建設駛上快車道

疫情3年,是我國ICU建設補課的3年。

自疫情爆發,暴露出我國ICU床位短缺的問題,3年間我國開始瘋狂“補作業”。據《2020中國衛生健康統計年鑒》的數據,截至2019年末,全國重癥醫學科床位數57160張,而全國醫療衛生機構的總床位數為880.7萬張,ICU床位占比不足1%。

到了3年后的2022年12月初,國家衛健委在新聞發布會上透露,全國重癥床位總數是13.81萬張,其中三級醫療機構的ICU床位數是10.65萬張,3年間增加了8萬余張。對比三年前的基數,已是2019年的2.4倍,但這還只是開始。

我國歷年ICU床位數,數據源于《中國衛生健康統計年鑒》、衛健委

為了應對疫情的放開,衛健委提出三級醫院綜合ICU要達到床位總數的4%,還要求再建設4%的病床作為備用,而且備用的標準同樣非常嚴格,要求24小時內可以迅速的轉換成重癥ICU床位資源。也就是說要保證綜合ICU和可轉換ICU能夠達到醫院床位總數8%的建設要求,并且要在2022年12月底前完成。

按《中國衛生健康統計年鑒》的數據,2021年我國三級醫院床位數約為323萬張,以4%正規+4%備用來計算,三級醫院正規的ICU病床應該達到12.9萬張,可轉化病房也是12.9萬張。

據國家衛健委的通報,截至2022年12月25日,三級醫療機構的重癥醫學床位數達13.34萬張,備用ICU病床數量10.48萬張,總計可用約為24萬張,基本達到“4+4”的建設目標,同時,全國二三級ICU常規病床加起來有18.1萬張,已是2019年的3倍。

相比2019年,ICU病床增加了13萬張之多。并且不僅僅是三級醫院,早在2021年,國家衛健委就制定了《“千縣工程”縣醫院綜合能力提升工作方案(2021-2025年)》,重點提及了提升縣級醫院的綜合能力特別是對于重癥醫療的投入。希望借助“千縣工程”實施契機,把重癥學科建設得更好,縣域重癥救治能力水平再上新臺階,真正實現把重癥患者留在縣城的目標。

疫情的爆發,讓醫療資源不足的缺點暴露出來,一場以公立醫院擴容為主的醫療領域新基建拉開了序幕,并向全國鋪開。

盡管3年間取得了長足的進步,但比起發達國家,還有很大的差距。據OECD的數據,德國每10萬人ICU床位28.2張,美國21.6張。我國按14.12億人口、18.1萬張ICU床位計算,每10萬人擁有的ICU床位數約為12.8張,不到發達國家的一半,尚有很大的追趕空間。

從長遠發展來看,我國ICU整體數量擴容的工作還將繼續。

《中國衛生健康統計年鑒》的數據顯示,2021年我國三級醫院+二級醫院總共擁有約597萬個床位。按《重癥醫學科建設與管理指南(試行)》中,ICU病床數占醫院病床總數的2%~8%比例進行計算。我國應配備的ICU病床數在11.94萬張~47.76萬張之間。今年2月,衛健委在新聞發布會上也表示,重癥病床將擴展至40.4萬張。市場增長空間廣闊。

此外,據國家衛健委的數據,截至2022年12月25日,在重癥搶救設備方面,國內重癥醫學床位共配有血液透析單元16.7萬個,連續性血液凈化設備(CRRT)2.4萬臺,體外膜肺氧合儀(ECMO)2600余臺,有創呼吸機13.1萬臺,無創呼吸機15.7萬臺,監護儀109萬臺,高流量吸氧儀5.8萬臺。

隨著ICU建設的持續,也將帶動相關設備銷量的進一步增長。

需求大增,相關企業股價大漲

ICU是醫院救治重癥患者的最后一道防線,這道防線離不開各種醫療器械的輔助。

國家衛健委在《重癥床位擴容改造操作指南》中明確指出,強化三級醫院重癥醫療資源準備。確保綜合ICU監護單元可隨時使用。醫院要按照綜合ICU標準,加快完成綜合ICU監護單元建設和升級改造,確保各重癥監護單元隨時可使用。同時發布的《綜合ICU設備配置參考標準》中,也規定了綜合ICU病房的設備配置。

每10張ICU床位設備配置,圖源《綜合ICU設備配置參考標準》

據公開數據顯示,一張ICU床位的建設成本在40萬~100萬左右,按中位數70萬估算,我國過去3年中新增的13萬張ICU床位,建設費用就近千億。若以建設目標40萬張計,未來還需新建近20萬張ICU床位,相關醫療設備具有良好增長空間。

2月底,重慶山外山血液凈化股份有限公司(以下簡稱“山外山”)發布2022年度業績快報,歸母凈利潤同比增長超過200%。今年以來,山外山股價大漲80%,接近翻倍,僅4月第一周的最高漲幅就近20%。4月17日股價更是創下新高。

優異營收的背后是ICU設備市場需求的持續增長。

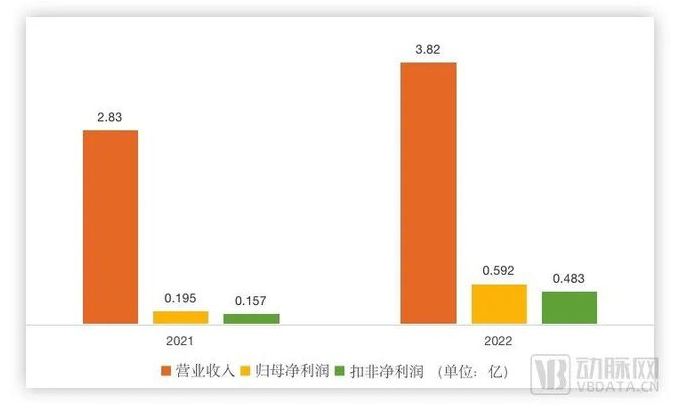

山外山4月2日晚發布2022年年報,公司2022年實現營收3.82億元,同比增長34.85%;歸母凈利潤5923.7萬元,同比上升204.2%;扣非凈利潤4825.95萬元,同比上升207.37%。

山外山的營收主要由設備、耗材及醫療服務三大板塊構成。對于業績增長原因,山外山在年報中表示主要系公司血液凈化設備在國內外醫院的認可度逐年提升,經銷覆蓋范圍不斷擴大,血液凈化設備業務增長較快。

山外山近兩年主要財務數據,數據源于公司公告

作為主營業務的血液凈化設備在2022年營收2.42億元,同比增加41.32%。據山外山年報數據顯示,2022年,山外山銷售血液凈化設備3071臺,同比增加60.2%。隨著設備覆蓋面的加大,公司品牌逐步得到市場認可,同時也帶動耗材銷量的增長率超100%,其中透析粉銷售同比增加330.36%。

其中,值得關注的是山外山基于原創性血液凈化設備的關鍵核心技術研發的連續性血液凈化設備(CRRT),在用于新冠危重癥患者的救治中,所呈現的高穩定性與臨床適配能力,得到了來自ICU的認可。同時,山外山的CRRT集成了多種治療模式,擁有多種功能與型號的配置,可根據客戶要求定制不同功能,以滿足客戶個性化需求。

CRRT的臨床應用范圍廣闊,從重癥急性腎功能衰竭到多臟器功能障礙綜合征(MODS)、全身炎癥反應綜合征(SIRS)、急性呼吸窘迫綜合征(ARDS)、急性壞死性胰腺炎、擠壓綜合征、藥物及毒物中毒以及嚴重心衰等,CRRT都具有良好的應用前景,是近年來重癥監護病房(ICU)治療中最重要的進展之一。

盡管山外山并沒有在年報中透露連續性血液凈化設備(CRRT)的具體銷量,但其在投資者會議中明確表示,受益于疫情放開對CRRT設備采購的拉動,2022年CRRT設備銷量相比2020年與2021年的銷量相比有較大提升。全國已有一大批中心城市的三甲醫院大規模采購和使用了山外山的CRRT設備。

同時,山外山表示,隨著國家政策的支持力度加大,重癥能力建設以及國產替代步伐的加快,醫療新基建的需求,未來很長一段時間里,CRRT將繼續維持較高水平的市場需求。

ICU擴增撬動千億市場

疫情的爆發,助推了我國重癥醫療的發展,也間接促成了相關領域設備的增長。

國家工業和信息化部等十部門在2021年發布《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》中提及包括CRRT在內的多種醫療裝備是未來“重點發展領域”,包含浙江、廣東、四川在內的多個省份釋放支持國產醫療設備發展的信號,也為血液透析行業的國產替代打下了堅實基礎。

當然,受益的不僅僅是CRRT,ICU的相關設備如監護系統、呼吸機、注射泵、X光、心電圖機、血氣分析儀以及除顫儀等,都將迎來旺盛的需求。

ICU的治療能力與醫療設備的配置息息相關。

ICU建設帶來的醫療設備增量,數據源自《綜合ICU設備配置參考標準》、中國政府采購網

毫無疑問,ICU建設帶來的器械增量將是巨大的。我們以《綜合ICU設備配置參考標準》中的設備配比要求為基準,選取其中一些必備醫療設備,以新建10萬張ICU床位為單位進行計算。價格采用中國政府采購網公布的近期中標公告中的數據。

由上表可知,每新增10萬張ICU床位會帶來約430億的醫療器械增量空間。其中以呼吸機和高流量濕化氧療系統為代表的呼吸治療設備增量空間就有近150億,這還沒算上只要求三甲醫院配備的ECMO。此外,監護儀的增量空間也超過了80億,而CRRT的增量更是達到了77億,山外山在二級市場被看好的原因或在于此。

在2022年18.1萬張已建成和40萬張建設目標之間,還有20余萬張床位的差額,也就是說未來將帶來近千億的器械增量空間。特別是監護儀和呼吸機等ICU必備器械,將獲得巨量增長空間。

● 監護儀

作為ICU必不可少的生命體征監護儀(簡稱監護儀),能夠對病患的生理參數進行24小時連續監測,檢出變化趨勢,預測病情變化,供醫生應急處理。國內目前監護儀市場,邁瑞醫療是行業龍頭,據其年報透露,以監護儀為代表的生命信息與支持業務覆蓋國內近11萬家醫療機構和99%以上的三甲醫院。

邁瑞也在其2022Q3報告中披露,營收232.96億,較去年同期上漲20.13%。其中生命信息與支持業務受益于國內醫療新基建的持續推進,報告期內增速逐季度環比提升。同時,邁瑞也在投資者會議中透露生命信息與支持產線前三季度突破高端醫院空白客戶270家、橫向突破客戶350家。

同時,邁瑞基于其在監護儀、呼吸機、除顫儀、麻醉機、手術床、手術燈、吊塔吊橋、輸注泵、心電圖機以及手術室/重癥監護室(OR/ICU)整體布局,推出了“瑞智聯”生態系統?智監護+,將監護儀、呼吸機等數據/波形有機“融入”超聲影像界面,同屏同步展現動態變化,更好地整合、分析與利用,讓醫護清晰、全面的評估患者狀態變化脈絡,提升診療效率與質量。

截至2022H1,“瑞智聯”IT解決方案實現簽單醫院數量累計近300家,其中2022年上半年新增超過80家,并在北京協和醫院、天壇醫院、積水潭醫院、中日友好醫院、上海中山醫院、武漢同濟醫院、湖南湘雅醫院、中山大學附屬第一醫院等多家國內頂級醫院完成裝機。

國產第二梯隊的理邦與寶萊特,也在這場ICU擴容中收獲不少。

據理邦年報的數據,2022年營收17.4億,同比增長6.48%,理邦自研插件式監護儀所配備的高級參數監測模塊,包括EtCO2模塊、麻醉模塊、肌松模塊和腦電模塊都已經完成核心技術的進口替代。理邦自主研發的監護儀行業首創CNBP連續無創血壓測量技術,可以提供全面的數據監測和更舒適的測量體驗。同時,理邦在投資者會議中表示,ICU重癥建設是一個系統化、長期化的過程,公司針對ICU重癥建設發布了多款新品,豐富ICU應用方案。

寶萊特作為最早一批研發制造醫療監護儀的國內企業,監護類產品品類豐富,擁有一體式監護儀、插件式監護儀和掌上監護儀三大系列產品,涵蓋了急危重癥監護、亞重癥監護、手術麻醉監護、新生兒及產科監護、常規科室監護等領域。在2022H1實現營收5.58億,同比增長10.16%。同時,寶萊特緊貼臨床焦點需求進行創新,推出的P系列信息化插件式監護儀,結合現代人工智能、互聯網、物聯網技術,專為急危重癥科室設計的高端智能監護產品,現已廣泛應用于醫院的ICU、手術室及各種特護病房。

● 呼吸機

疫情的出現,給了國產呼吸機出名甚至彎道超車的機會。

呼吸機生產門檻、技術要求高,難度大,過程復雜,市場集中度較高。在ICU市場中,潔定Getinge、哈美頓Hamilton、德爾格Dr?ger三家國際品牌占據了市場主導地位,份額超過50%,其次是GE醫療、美敦力、偉亞安、邁瑞等企業。其中,德爾格由于進入我國較早,長期占據著市場龍頭地位。

疫情之前,國內醫用呼吸機銷售排名中,德爾格、飛利浦、邁柯唯等醫療器械巨頭處于領先地位,國內則有邁瑞醫療、深圳科曼和北京誼安等品牌。疫情的爆發使得歐美國家放寬準入要求,如邁瑞和魚躍的呼吸機就獲得了FDA的EUA(緊急使用授權)認證。

有了進軍海外的準入證,不僅帶來了銷量的豐收,技術的突破也隨之而來。杭州貝豐科技公司推出了呼吸機國產化關鍵硬件渦輪電機,使得關鍵零部件自主可控,為國產呼吸機穩定生產做出了突出貢獻。航天長峰也推出了采用國際主流“壓差式”流量傳感器的成人呼吸機。

隨著國產呼吸機企業的崛起,國內有創呼吸機行業也在快速發展。

邁瑞自2012年推出首款呼吸機后,經過多次迭代升級,產品以具備和國際品牌競爭的能力。如SV300是國內第一款電動渦輪呼吸機,實現了流速的精準控制和穩定,解決了噪聲與散熱的矛盾;SynoVent E系列擁有氣電分離的設計,保障了機器運行的安全,呼氣閥整體可拆卸、可消毒,避免了院內交叉感染的發生;SV800/SV600是重癥呼吸機,具有自適應通氣模式AMV與智能同步Intellicycle技術,通過監測病人呼吸生理變化及呼吸波形改變來自動調節呼吸機參數,實施肺保護策略。

誼安醫療是國內領先的麻醉和呼吸醫療設備研發制造龍頭企業,產品覆蓋呼吸和ICU、麻醉和手術室、急救和應急、層流和醫院工程、睡眠和呼吸病及IVD六大業務板塊。其中,VG70作為拳頭產品,集有創、無創通氣功能為一體的渦輪治療型呼吸機。其內置渦輪具有耐氧化、低噪音和長壽命的特點,可在富氧環境下高速運轉,壽命超過30000小時,是目前國際上最新一代渦輪。

誼安醫療在2022年底多個省市衛健委及重點醫院大量采購訂單爆發之際,快速聯動各部門協調資源,在北京市場一周內完成3000余臺套設備的交付使用,并在春節前全國成功交付20000余臺有創、無創、轉運呼吸機以及高流量呼吸濕化治療儀等設備,其中拳頭產品VG70呼吸機交付超10000臺。

當然,還有不得不說的ECMO,作為可以替代部分的心臟和肺部功能,使心臟和肺部得到短暫的休息和充分的氧供,減少呼吸機造成的肺部損傷,促進患者體內血液循環,維持基本功能穩定,為患者爭取搶救時間的救命神器,一臺ECMO的價格是100萬到300萬之間,目前在國內,僅有200多家醫院配備了ECMO。

雖然當前國內市場,ECMO還是被國外品牌所占據,但是今年Q1就有三款國產ECMO上市。

1月5日,國家藥品監督管理局官網發布消息,我國首個ECMO產品漢諾Lifemotion獲批上市。1月17日,經國家藥品監督管理局審查批準,長征醫療研制的輝昇-I型是我國第二個獲批上市的ECMO。2月23日,國家藥監局經審查,附條件應急批準了江蘇賽騰醫療科技有限公司研發的ECMO裝置,成為第三款獲批的國產ECMO產品。

盡管獲批的三款國產ECMO均為應急批準,但也從側面反應了市場需求依舊龐大。

以監護儀、呼吸機、ECMO等設備為代表的醫療器械,是ICU建設的重要保障,也是我國新一輪醫療新基建中公共衛生建設的目標。

近千億的器械增量空間為相關企業帶來了更多的信心。

借勢爆發,未來可期

從去年底開始,全國各地配置ICU相關設備的節奏明顯加快。

廣州市將投入8.95億元,計劃采購輸液泵、呼吸機、高流量呼吸濕化治療儀等23種醫療設備2.2萬臺。合肥市此前也宣布,已準備ICU床位1000張,將緊急采購超億元醫療物資。

動脈網在中國政府采購網中搜索“呼吸機”一詞發現,在2022年12月,有514條相關內容,今年Q1依然有600余條相關內容,而疫情前的2019年Q1,僅有300余條相關內容。搜索“監護儀”結果同樣如此,在去年12月有376條相關內容,今年Q1有460條,2019年Q1僅200條。由此可見,ICU相關設備的采購并沒有在12月之后戛然而止,反而在持續發酵中。

自疫情爆發后,國家制定了一系列補齊醫療短板措施,從醫療新基建的千縣計劃,到超3000億的醫療專項債,再到貼息貸款政策,涵蓋了醫院現有設備的更新換代補充擴建,特別是重癥科室建設的需要。醫院ICU床位的擴建,將驅動重癥病房相關設備的放量,隨著需求端確定性的增加,將帶給相關企業更多的發展動力。