文|星船知造 李怡云 嚴大方

編輯|唐曉園

1910年4月13日,《申報》刊登了一則廣告。就像那個時代的很多新奇事物一樣,讓當時的人們感受到了來自科技的魔幻色彩。

廣告里寫到:一位叫做吉凌漢的美國醫生遠道而來,在中國多個城市讓人們的面容為之一新。她能“使丑惡變為美麗,蒼老變為少年”,皮膚變細膩,頭發變濃密,且恢復時間不過數日。“男則變為翩翩美少年,女則變為美貌佳人。”

此等妙術正是現代醫美技術的雛形。民國初年,自由市場和國際貿易興盛,新錢們不斷在新型消費品上賺錢、花錢,人們對這種昂貴的美容技術趨之若鶩。

吉凌漢的客群發展也自有其邏輯。一開始,其客戶多為達官顯貴。之后,男女影星成為其VIP。當時的女影星如李芳菲、梁小鸞、白楊、言慧珠、龍秋霞、金素琴等都成為這種整容手術的顧客。

女明星整容引領著人們的視線和錢包,背后有兩方面原因:一是出于職業需求,追求完美的上鏡效果。二是女明星作為當時職業女性中的頂流,擁有更大的財產支配自由。

再之后,整容產業的客群中出現更多都市男女。

愉悅自己成為一種可能。以及,美麗為什么不可以人造?

30年代上海美容產業初具雛形。廣告上有“割雙眼皮、墊鼻梁、點痣、祛疤”。

經濟環境的嬗變和審美觀念的變化產生的鎖鏈效應,緊緊地拉動著中國醫美產業的發展。如今,中國的醫美市場已跨過2000億的門檻。醫美項目的價格,也從1910年按照現在的金價核算約合12萬元人民幣的奢侈消費,下沉至千元左右的平民價位。

美容產業的消費屬性,加上醫學產業的專業屬性,也讓醫美產業發展的馬達不斷易手。中國的醫美產業經歷了醫療機構塑造市場口味的初期,也走過了網絡審美趨勢倒逼產業升級的中期,最終在兩者的持久斡旋中走出了許多上市企業。

今天星船知造想討論的是:

醫美產業的發展如何與大眾審美息息相關?

醫美賽道如何包裝商品、承載欲望、迎合或塑造審美標準?

膠原蛋白、玻尿酸、肉毒素,誰是賽道下一個王者?

開端:莆田和豐胸針

九十年代的“勝利者”名單里,莆田醫療系統的存在感很強。

一直到二十一世紀初,醫美和整形的概念都被牢牢綁定。據相關報道,當時全國70%-80%的市場份額都被攥在莆田背景的老板手中。

經濟起飛的年代,人們的錢包變豐滿了,但治療觀念依然守舊——如果不愿在醫院系統留下記錄,便只能轉身投入莆田醫療系統開挖的魚塘。

不僅是患者,就連醫院也對當時的一些“邊緣科室”有一定的偏見。

在醫美行業之前,莆田醫療系統靠著專治旁門左癥起家。從男科到性病,莆田醫療系統的籃子里盛滿了那些公立醫院不屑做,不愿做的業務。

不少公立醫院的整形科室作為累贅被承包出去,比如北京八大處醫院——這些公立醫療體系的“棄子”,被莆田醫療系統拾了起來。

與此同時,彼時正值國產電視劇黃金期,電視廣告的數量也達到了高峰,不斷挑動著人們的消費欲望。

比如2001年,婷美內衣紅遍全國。

而人們對變美的直白需求依然羞澀,對整形美容產業諱莫如深。

它承載欲望,又最好越少人知道越好。

中國醫美行業的第一款現象級產品,就是在這種騷動和保守并存的環境下誕生的。

九十年代末,來自烏克蘭的英捷爾法勒隆胸注射液,在中國被稱為“奧美定”,成為了莆田醫療系統從男科射向醫美的第一支箭。

“奧美定的成本只需1.6元,一次隆胸手術費用卻高達3萬元。”高昂利潤下,莆田醫療系統聞風而至。

莆田醫療系統的一個特點是砸錢搞營銷。以游醫模式在各個城市的電線桿貼廣告,再租下一間房看病、一間房配藥,完成最早的財富積累。到了九十年代的大眾傳播黃金期,各類醫美小廣告被印發在小報、雜志、電線桿上,撲向全國各個角落。

奧美定的前身,是克格勃在上世紀70年代用的一個易容產品。

前蘇聯解體后,多國獲得了這個產品的專利和技術。擁有這項專利的烏克蘭公司主張一次性注射,出現問題時可以大部分取出;當時中國醫美機構主張放射狀注射,注射量也高于原產公司的建議用量——這種輕率導致了很多女性之后十幾年的悲劇。

奧美定一旦注入到體內,便有可能分解成劇毒素單體分子毒害神經系統。最危險的是,它能滲透到人體自身的組織機理中,從而導致感染和剝離困難。

盡管時代向前,但莆田醫療系統的命途卻一直沒有結束,甚至延續了二十年。

頗為黑色幽默的是:奧美定的取出,又成為了莆田診所的招牌服務之一。

那些早些年不愿意聲張而選擇小診所進行注射的人,又因為相同的原因繼續在莆田醫療系統中做起了修復手術。在修復和治療的過程中,受害者們依然因為擔心會影響人際關系而選擇向他人隱瞞,承受身體和心靈的痛苦。

2018年,國內第二大私立醫療美容機構——藝星醫療美容集團向港交所遞交主板上市申請。而藝星的實控人均出身自“莆田背景四大家族”。除藝星外,美萊、薇琳等在全國鋪開實地店鋪、在主流平臺進行投放的醫美品牌背后,都有莆田資本的影子,內部關系盤根錯節。 遞表一年之后,藝星最終撤回了上市申請資料——而讓一度佛擋殺佛的莆田資本折戟的,不僅僅是別的,也是曾經造就它的市場和審美環境,正在消亡。 新的榮耀將屬于A股中的愛美客、華熙生物、昊海生科。它們還有一個共同的名字:玻尿酸巨頭。

輕醫美時代:自拍文化和華熙生物

莆田醫療系統的“成功”,多少利用了人們對醫美的羞恥感。

直到2010s,醫美的概念才漸漸和整容區隔開來。“個體為了追求幸福可以重塑自我”的意識形態成為醫美文化的基礎。

當時,人們對“幸福”的理解多少還停留在家庭、戀人這樣的小單元中。而社交平臺的星火燎原,讓醫美的目的發生了改變。

在網絡環境的塑造下,變美的動力之一變成了分享。醫美某種程度上為的是讓別人看到一個在一些條件的堆疊下更美的自己。

在自拍文化里,個性化和辨識度代替了曾經大同小異的審美模型。

在QQ空間、人人網、朋友圈、小紅書上,都市麗人和森系少女同臺競技,古典風和二次元美美與共。

這種大背景下,輕醫美概念興起,各種微創類項目滿足了人們在保留原有特征的基礎上加以調整的需要。人們口中常提的“水光針、瘦臉針、黃金微針、童顏針”等均屬于輕醫美。

其上游之一,就是“玻尿酸巨頭”。

醫美行業的上游是原料及產品供應商,如華熙生物、巨子生物、昊海生科。

中游是各類醫美機構和相關科室。上文提到的莆田醫療系統,就活躍在中游。

下游是向終端消費者提供相關內容、信息、服務的平臺。如新氧、更美等垂直醫美平臺。美團、阿里健康等也已入局。

輕醫美更符合不斷下沉的市場趨勢。某種程度上,亦是城市化的產物:自拍的背景多是時髦的都會商場、網紅街道、是新晉潮牌和最熱門的奶茶咖啡。一種由買買買帶來的熱鬧愉悅氣息包裹著拍攝者和觀看者,并最終助力托舉起輕醫美。

智研瞻產業研究院相關數據顯示,2022年醫美消費者以年輕人為主,其中20-25歲占比最高,達到36.84%;26-30歲次之,占26.64%。

個體的消費數額下降了,但醫美的人卻變多了——輕醫美亮出“玻尿酸”和“膠原蛋白”的左右爪——快速抓住這些新晉消費者。

以前,醫美手術因為有巨大的操作風險,而對下游的醫院和醫生設置門檻。

現在,當輕醫美變成了喝杯咖啡的功夫就能完成的日常活動后,行業的紅線就卡在了上游的原材料上——也不知不覺中改變了醫美產業的格局。

信達證券研報分析,醫美上游生產廠商產品入市具備嚴格流程,擁有產業鏈25%-30%產值。能取得醫美上游原材料和產品、器械領域經營資質的合規企業是相對少數,因此這類企業處于行業的主導地位,成為了新醫美時代的吞金獸。

華熙生物就是在這一股大浪中率先沖出水面的企業。

一般而言,“巨頭”們能守住江湖地位,靠實力也靠清晰的自我“定位”。

如同互聯網巨頭在進入醫療領域具體科室時:阿里會發揮自己在云計算上的優勢,以阿里云基因計算AGS為準星,錨定相關產業的基因篩查和檢測賽道。

百度押注人工智能并探索AI在相關醫療領域的應用。

騰訊側重自家強項,為相關科室患者做好服務平臺。

換到“玻尿酸三巨頭”,邏輯也是一樣。

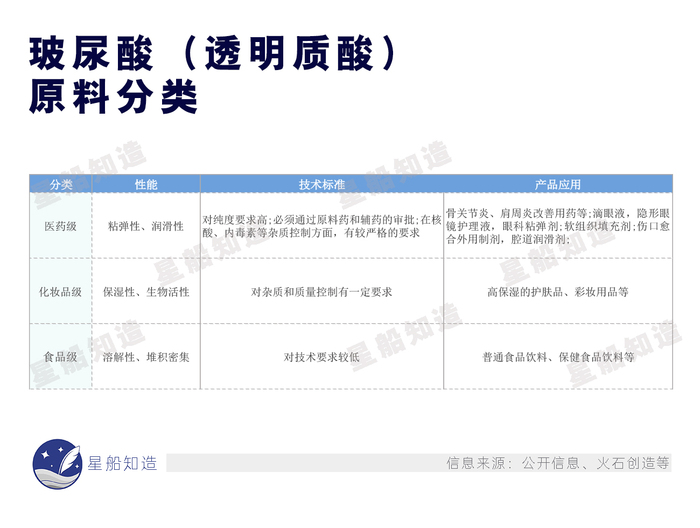

玻尿酸也稱透明質酸。三巨頭中,昊海生科同時布局醫美器械,擁有較強的醫療器械屬性。愛美客全身心投入醫美。

華熙生物則強調“玻尿酸全產業鏈”。其在產業下游擁有醫美類自主品牌“潤致”、護膚品牌“潤百顏”、“夸迪”、“米蓓爾”、功能性食品等多款終端產品;

同時牢牢把控玻尿酸上游的原料業務。

華熙生物董事長趙燕:華熙生物不是一家醫美公司,而是一家生物科技公司、生物材料公司。

2012年以前,華熙生物和大多數做原材料的中國企業一樣,墻里開花墻外香。

2007年,華熙生物已經是全球最大的玻尿酸原料端研發生產企業,但公司的大部分產品都是賣給海外市場的粗加工生物活性原料,醫美之外還用于眼科、骨科等。

華熙生物所在的山東省是玻尿酸原料生產大省,其中一個原因是:山東生物藥物研究院是中國最早研發玻尿酸技術的機構。玻尿酸原料產量全球市占率排名前五的企業全部是山東企業:

在發展初期,華熙生物、焦點生物、阜豐生物、東辰生物、安華生物等山東企業齊頭并進;

而到了2020年,華熙生物獨占市場43%,高出第二名——背靠魯商集團的焦點福瑞達近30個百分點。

產業格局變化的關鍵點要追溯到2012年。那一年,華熙生物實現了改變命運的關鍵一跳——

公司推出的潤百顏注射用修飾透明質酸鈉凝膠,成為了國內首款獲得NMPA批準文號的國產交聯透明質酸軟組織填充劑,正式進軍醫美終端產線。產品毛利率也達到驚人的80%以上。同年,華熙生物的營收、凈利潤因為玻尿酸注射液翻番,之后幾年的年復合增速超過30%,一度成為“牛股”。

玻尿酸的產品屬性和新時代的醫美需求不謀而合:自拍時代,玻尿酸撫平皺紋、填充凹陷,讓人更上鏡。

而隨著華熙生物們打造玻尿酸矩陣,完成從粗加工原料,到醫用終端產品,再到功能性護膚品和食品的數次躍遷。社會對美的追求,也逐漸由硬變軟,最終回歸到健康這一美的最大公約數上。

醫美和健康:中醫藥復興和快消市場

中國醫美行業的變遷,翻盤幅度之大令人咂舌。在市場宣傳的指揮棒下,醫美概念又變身成對健康有益的產品。

如今的醫美還可以和中藥聯系在一起。

傳統中草藥和中醫方式美容早已有之,只是在最近幾年又迎來一波國潮復興。

在護膚品領域,佰草集、相宜本草、百雀羚都推出過主打中藥提取物的明星產品。同仁堂、片仔癀、馬應龍以及胡慶余堂等傳統老字號中藥企業,也紛紛進入美容領域。

而在醫美領域步子邁得最大的,還屬中藥一哥云南白藥。

2021年12月30日,云南白藥發布公告稱,將三級醫美子公司“云臻”調整至二級, 加倉醫美賽道意圖明顯。

云南白藥曾與北京工商大學、北京科技大學聯合組建了東亞肌膚健康研究中心;2021年11月,又與IBM和歐姆龍合作,發布云南白藥首款AI 肌膚個性化定制系統“MIS-UNIQ”,將AI智能應用在肌膚管理中。公司宣傳的AI服務是:“千人千面,一肌一方”——一下子就有了中醫理念中辨證施治的味道。

威士忌加枸杞,可樂瓶里放黨參——這種兩手都要抓的混搭不僅可以概括現在年輕人的醫美心態,還成為如今醫美公司的經營模式: 一手是利用外科手段的傳統美容技術,另一手是以中藥等為產品的口服保健。 后者也是時下醫美快消化的縮影。

以上文提到的玻尿酸產業為例,我國玻尿酸產業的最新一次機遇就源自下游應用領域中快消市場的開拓:

玻尿酸的第一次機遇是80年代玻尿酸被應用于軟組織填充劑、醫用潤滑劑等醫用范圍。

第二次機遇即上文提到的輕醫美市場。

第三次,則是快節奏生活下,以“玻尿酸軟糖”、“玻尿酸水”等保健食品為突破口,將健康產品的消費群體向年輕人轉移。

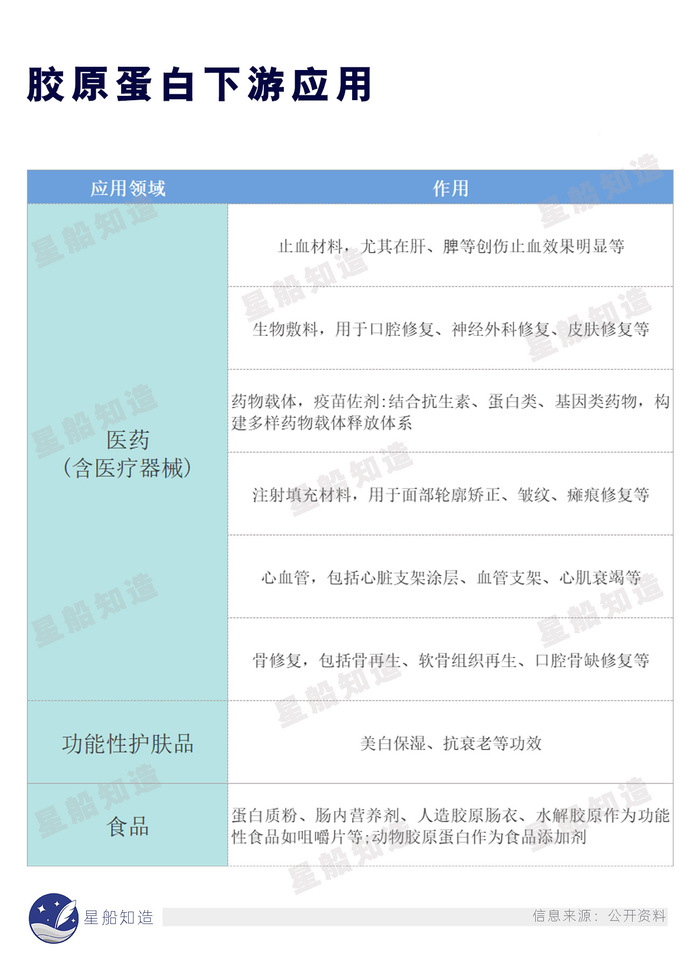

膠原蛋白下游應用市場同樣龐大并開發出眾多零食進入快消賽道

去年十一月, “膠原蛋白第一股“巨子生物在港交所主板上市。公司主要的賣點就是他們利用合成生物技術生產的醫美材料:重組膠原蛋白,類型達33種,整體毛利率在85%上下。

但IPO之后的巨子生物毫不掩飾地對外表示,將把人參皂苷視為未來的“王牌”,并計劃在2024年下半年,實現稀有人參皂苷產能267.8噸/年。

人參皂苷在中藥領域有廣泛的應用,用于提高人體機能及免疫力。

之所以傳統的醫美企業開始做兩手準備,一部分原因在于銷售費用的增加:目前,國內已有三家膠原蛋白上市公司,市場資源出現擠兌。

一種說法是,上市公司要把雪球滾大。而愿意為中藥買賬的不僅有年輕消費者,還有二級市場。這趟中藥板塊的班車一定要蹭上。

另一方面,對于那些手捏“老藥”藥方的企業,革新的壓力也始終存在。中藥和醫美都具有消費品屬性。有中醫藥因子的醫美,或成為一種不錯的選擇。

尾聲

每一次關于身體和心理的解放,都伴隨消費主義的擴張。從投射欲望的奧美定,到由電商經濟、短視頻等平臺構筑起社交網絡審美,醫美的下一頂皇冠正在膠原蛋白、玻尿酸、肉毒素們之間流轉。

誰會是風口下一個王者?

一種正被業內討論的趨勢是,當玻尿酸巨頭匯聚A股,相關陣地嚴重內卷,膠原蛋白會不會是下一個“玻尿酸”?

先看頭部企業的行動風向標。去年8月,華熙生物董事長趙燕明確將膠原蛋白視為繼透明質酸之后的第二大戰略性生物活性物。之后,公司收購了北京益而康生物工程有限公司51%的股權,開始拓展膠原蛋白產業領域。

再看資本市場的新晉紅人。3月24日,北交所出現“重組膠原蛋白第一股”。北京證券交易所上市委員會2023年第14次審議會議——錦波生物(832982)符合發行條件,上市條件和信息披露要求,成功過會。

企查查信息顯示,錦波生物是一家專業從事“功能性蛋白”的基礎研究及產業化的生物醫藥新三板掛牌企業。亦是專精特新小巨人企業。

在市場端和需求端:根據Grand View Research數據顯示,中國膠原蛋白市場規模呈逐漸增長趨勢。膠原蛋白也有望在部分領域,如皮膚凹陷處填充等,替代玻尿酸。

目前膠原蛋白賽道玩家數量沒有玻尿酸領域擁擠。重組膠原蛋白領域也有較高的研發壁壘。

膠原蛋白巨頭巨子生物、錦波生物、創爾生物都主力在產業中游環節的原料制備和加工,也憑借其原料和技術優勢在下游的醫療健康、皮膚護理和食品領域推出終端產品。

重組膠原蛋白是新型生物材料的代表之一,作為有國家政策助力的賽道,技術將是未來產業競爭中的關鍵。雖說潮流就像一陣風,來去都快。然而屬于中國醫美產業的發展史,卻隨著人們對于年代的記憶一起,被烙印在了歷史的深處。

生活水平和對良好精神面貌的追求一路向前。

沒有人可以定義美的標準。但產業正提供更多變美手段。

參考資料:

[1]中下游企業上攻玻尿酸 北京商報

[2]互聯網醫美沒有想象那么美 BT財經

[3] 《中國玻尿酸行業發展現狀分析與投資前景研究報告(2022-2029年)》 觀研報告網

[4] 《中國醫美行業市場深度調研及投資策略預測報告》智研瞻產業研究院

[5] 《新民報晚刊》廣告中的上海市民文化研究 賈茹

[6] 《健康美容術 》 趙雪芳

[7]《感謝女醫生吉凌漢醫愈面病》 申報

[8]“生物材料屆的華為”錦波生物IPO過會,下一個”國貨之光“來了 犀牛之星

[9] 翻開愛美客、華熙生物們的底牌:醫美下一個風口在哪里? 錦緞