文|表外表里 付曉玲 曹賓玲

編輯|Reno

一條條翻看著自己被大V轉發的投行實習分享下,義憤填膺、打抱不平的評論,小蕓的心情反倒不像讀者那么激憤,而是平靜的很。

暑期實習進去,考核了小一年下來,部門領導對她的表現很認可,幫她申請了留用名額,也給了口頭offer。但春招結束的時候,她突然被告知自己不在留用名單中。

一開始小蕓也是很難接受的,為了這個工作,她拒絕好幾個offer,可到頭來卻竹籃打水一場空。

然而盡管如此,小蕓也并非毫無預期,畢竟這行一上來就是“卷”:

2022年一些投行校招門檻抬到了“哈耶普斯麻”、清北復交背景。甚至某家頭部美元VC點名“只要清北的狀元”。

比卷學歷更讓人無力的是,機構對畢業專業的新審美——一級市場,這幾年顯著的人才趨勢是“不招純金融背景”,理工、化工、哲學、文理等背景加持更受青睞。

焦灼的競爭,倒逼大家從實習就開始“白熱化”。

某實習機構相關人士聊到,2020年開始付費實習買家背景越來越雄厚:基本都是國內985/211院校和海外名校的學生,本身已經攢了不少實習經歷。

數十萬人過獨木橋之所以不斷上演,原因在于“高薪的誘惑”、上流的資源等。

不過,這種趨勢現在有打破的跡象——最近官方發聲,要破除“金融精英論”。而在種種因素交織的復雜局勢下,投行實習生們也被裹挾著前進。

一、倒貼進投行,做打印機守護者

從出租車里出來,站在實習券商大樓下的一剎那,布蘭對投行的幻想與現實重合:

最好的地段,最高大上的辦公樓,出入都是精英范的同事,接觸的案子少則百萬、多則百億,光鮮亮麗的讓人很難不心動。

大三在咨詢公司實習時,布蘭接觸了某500強企業戰投部改革的項目。那仿佛開了上帝視角的投資回報操盤,競對公司背后站著同一家機構的世界,讓學會計的他向往不已。

等到大四,身邊的同學都往四大跑,他一門心思想進投行,甚至為了去相對頭部的券商,不惜倒貼——實習地點在上海,沒有實習工資,每月房租就要3000左右。

而在公司大樓前看到的這些,無疑是對其選擇的肯定。但他沒想到的是,一天不到,認知就被顛覆了。

一進去布蘭就被派活,可做來做去都是沒有技術含量的dirty work,比如打底稿、核查,“每天打交道最多的就是打印機”。

最魔幻的一次,他輔助給一個IPO項目做核查。那個公司有33家子公司,要核查并打印三年的流水。他連續半個月,每天十幾個小時,枯燥、機械地梳理各種統計數據、合同等。最后,所有流水資料打出來,摞起來有兩層樓高。

被A4紙堆湮沒環繞的那一刻,他感受到的不是體驗頂級投行的成就感,而是想逃的沖動。

和布蘭被投行的光鮮吸引不同,某985高校讀金融的王磊,對投行實習的水深早有預期,“學長們會和我們說這些”。

然而明知有坑,王磊還是得踩。原因很簡單,實習經歷是進入投行的敲門磚。

抽樣調查顯示,2022年應屆畢業生中,順利拿到offer的,無一例外都擁有2份以上在頭部機構的實習經驗。

王磊大三進入某頭部券商做小黑工——沒有工資,沒有實習證明。據他介紹,組里14個實習生,只有兩個是正式的。

原本他想著大家接觸的資源都一樣,管它名不名分,能學到東西就行,但很快就被打臉了。

正式實習生能夠進入項目組的群聊,更可以參與和發行人、中介機構的溝通。而等待小黑工的,只有無窮無盡的底稿打印。

有一次和正式實習生閑聊時,他發現底稿都是被截留后的,“發給正式實習生的是整套發行材料文件包,發給我的文件,只跟底稿相關。”

不敢置信下,他去找領導了解情況,得到的回答是:“公司規定,你們不能接觸到項目的全部資料。”

而這樣一來意味著,他看不到全貌,想偷偷學習都不行,接受不了實習一趟只是個“打印機守護者”,王磊終止了那次實習。

不過,阿倫卻堅持了下來,“天天打底稿確實很無聊,但我很能給自己找樂子,時間會過得很快。”

他的第一個發現是,不同發行企業的打印進性能是不一樣的:性能好的打印就很快,他差不多下班時間就能干完活,按時走人;性能不好的就非常拖進度,加班比較嚴重。

為了提高效率,他自己摸索了一套方法:邊審核、邊打印、邊裝訂,然后一個人一周時間,把兩個實習生花兩周才能打印完的量給搞定了,讓他的帶教吃驚不已。

摸透了打印機性能,他又打起了內容的主意,“審底稿時,我會格外注意關聯方交易,通過數據勾勒供應商、客戶之間的博弈關系,很有意思。”

而一次被借調到IPO發行組,審核憑證流水時,阿倫還真發現了貓膩。

某個高管的流水顯示,很長一段時間內,其隔幾天都會向某一賬戶打200塊錢,按時間軸累積起來是一個不小的數目。

這個風險點很隱蔽,但提交上去被發現的話很麻煩,他就向帶教反映了這一點。帶教公開表揚了他有投行思維,自此之后開始用心帶他。

阿倫也抓住機會,每次任務都多做一步,“統計年度前十大客戶,別人是匯總一下名稱、業務,我會把他們買的產品分類,每個產品買了多少金額、當期占比情況等,詳細羅列。”

帶教對他更滿意了,不僅帶他做任務,還帶他吃喝應酬。然而盡管和帶教混成了哥們,阿倫還是離開這家腰部券商,輾轉去了一家頭部實習。

二、任勞任怨,干不過天降VIP

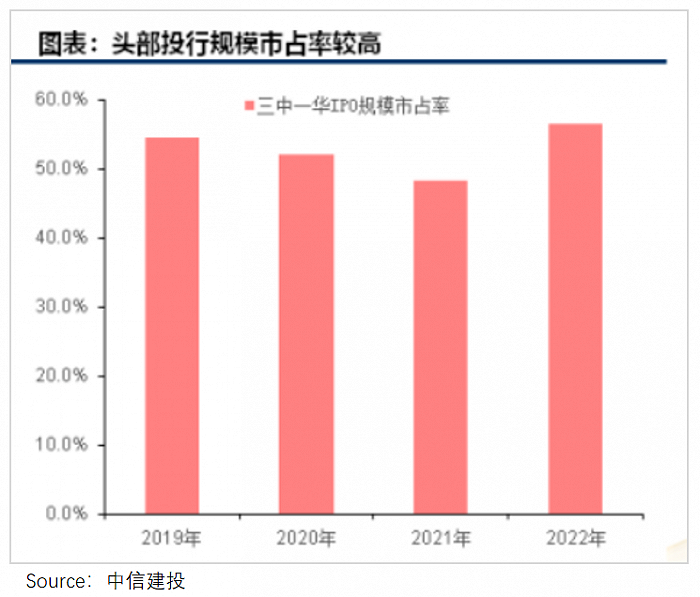

中資投行大致可以分為2種:三中一華(中金、中信、中信建投、華泰)和其他。

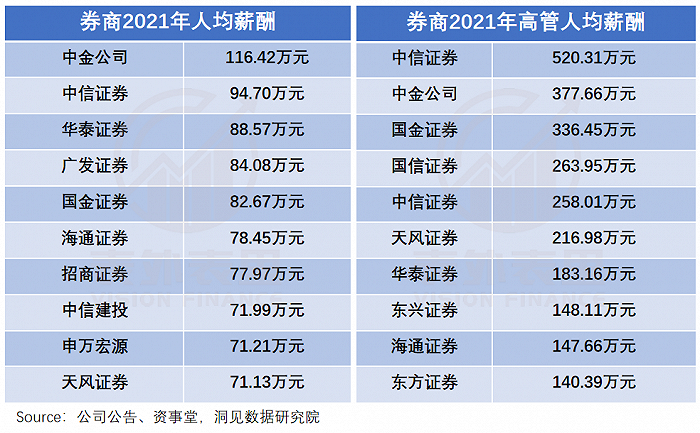

可以看到,在投行收入大頭IPO承銷上,“三中一華”市占率接近6成。同時上述提到過,人均薪酬方面,中金、中信、華泰位列前三。

這些頂級投行,是大多數投行實習生的終極目標。

淑儀換到頭部券商實習,明顯感受到了區別——實習生dirty work少了很多,她很快就接觸到了實質項目。

參與立項報告、招股書的撰寫,跟著帶教老師上會、答反饋……她的工作熱情高漲,甚至會主動加班。

幾個月下來,她進化到能跟帶教老師分工的地步。此后她更拼了,凌晨一兩點下班是常態,有時候項目忙起來,連著幾天都凌晨四五點下班,上午10點接著上班,完全是正式員工的節奏。

這么拼的表現,就是為了留用的幾率更高,“帶教老師也說,我的條件沖一沖,留任沒問題的。”淑儀說道。

但夢醒時分,來得猝不及防。

某天辦公室里空降了一名男生,且進來就直接跟進所有項目。部門領導親自帶不說,同事們也對他非常熱絡,時不時給他“開小灶”補課。

好奇心驅使下,她打探那位男生的背景,得知對方是“領導的關系戶”時,就已經知道結局了——在留用率低得可憐的情況下,VIP的出現預示著她基本留用無望。

“跳槽”頭部實習的阿倫,同樣有著“VIP”困擾。

和上一個后來帶著他做任務,手把手教他的帶教不同,他發現這里的帶教老師,居然是個“混子”:項目準備穿行測試的時候,他問帶教需要哪些數據,結果帶教比他還懵,完全是一問三不知的狀態。

阿倫去找發行人的財務,把內控流程問清楚、畫好圖之后,帶教依然看不懂,阿倫只能自己上陣,跟發行人要單據。

“我不敢說自己的財務水平有多好,但這么菜的是第一次見。”阿倫非常無語,但更多的是無奈:“他是帶著項目來的,干幾年就要回家繼承家業了。”

當然,帶教的“劃水”也讓阿倫有了更多的發揮空間,他坦言:“立項書就是我跟另外2個實習生合伙寫的。”

至于為何會有如此亂象,他的觀點是:地主家也沒余糧了。

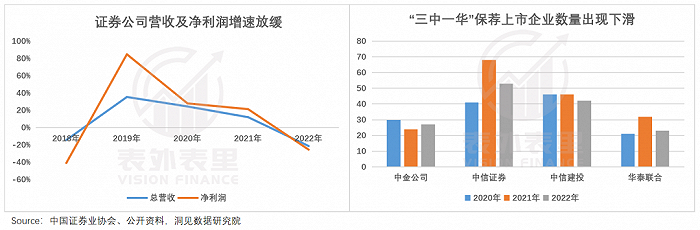

事實確實如此。中證協數據顯示,近幾年行業營入和凈利潤增速雙雙下滑,2022年更是負增長均超過20%。募資寒冬下,“三中一華”業績也集體承壓。

而金融圈子里,成熟的業務流程家家都有,競爭的關鍵其實在客戶資源的勾兌,說白了,就是賺“人情份子錢”。

當然,這些“VIP”也是參差不齊的。

每次裹著涼菜下腹時,李斌都覺得魔幻,誰能想到,在國內頂尖投行實習,還要挨餓呢?

那是為一家地方性龍頭企業沖刺IPO,發行人業務模式簡單但利潤率奇高,本該是一個香餑餑。可摸查過程中發現,這是個麻煩。

雖然是和領導有關系的VIP項目,但發行人覺得他們就是來干雜活的乙方,這從對他們的安排上就可以看出來:三餐都在公司食堂,中餐只有兩個菜,晚餐甚至不開火炒菜,只吃剩菜配涼菜;住的也是200一晚的酒店,連7天連鎖都不如。

并且工作中還要受氣,有一回抽查流水未能按時完成,現場負責人剛要開口解釋,就被發行人那邊一位25歲的“領導”劈頭蓋臉罵了一頓。

領導年紀雖小,但架子很足,從券商效率低,上升到執行水平、專業能力上,最后甚至開始噴他們學歷不行。

然而真相是,發行人那邊有2個總監放鴿子,不配合抽查,李斌和同事去協調的時候,只帶回了“說完快走,別耽誤我們吃飯”。

這樣的沖突在他們服務期間上演了無數次,而忍辱負重大半年,效果可能并不好。“我們對這個項目評估不太樂觀。”李斌表示,如此意味著正式員工們可能只能拿到日常薪資,年底獎金懸了。

不過,拋開這些繁瑣的紛擾,每次深度參與項目,得到的歷練是物超所值的,特別是一些好的項目。

三、若“高薪”成為過去式,工作將變得很難熬

采訪中,淑儀多次提到身處“離錢最近”的行業,她的腎上腺素常常被刺激到。

比如做完盡調后發現,平時看似普通的一個人,光銀行卡里的余額就有9位數。能和這樣的大佬接觸交流,甚至是加上微信,對實習生來說是寶貴的積累。

并且投行也是她能想象到的,積累財富最快速的路徑——這里即使“被人均”,年薪百萬者仍然比比皆是。

而王磊則是看上了投行對職業生涯的加持,在他的規劃里,自己將在投行一路打怪升級,直至成為一名VP,然后跳到企業高管的位置。

為了留在投行,實習期間(三段實習),王磊養成了隨時隨地帶電腦的習慣,手機也很少設置靜音或免打擾,時刻為工作待命。

有次出差已經是晚上10點,起飛前客戶突然需要他負責的一份文件,并且要在12點前提交上去,連請人幫忙的時間都沒給他留。

在飛機上啥也做不了,王磊只能在腦子里瘋狂路演思路,手心不斷冒汗。落地時,留給他的時間不足1小時,他只能在人來人往的航站樓里,就近找個角落里蹲著,爭分奪秒地工作。

淑儀也是如此,在出租車、高鐵上工作是家常便飯,甚至在飯桌上掏出電腦,就著工作下飯的事情,也時有發生。

而布蘭除了繁忙的工作本身,還要說服自己適應辦公室的暗流涌動。他曾親眼目睹一個帶教老師,半分鐘之內的極限變臉。

那是一個項目準備進入申報驗收的階段,兩個實習生負責的財務板塊出了比較大的紕漏。帶教給能力較強的實習生A打電話,輕言細語、詳細詢問遇到了哪些困難,并教授了解決之道。

然而掛斷電話,就仿佛“容嬤嬤上身”,對財務功底一般的B實習生極盡刻薄,“你的會計是體育老師教的吧”“這么菜別來啊”等惡語,連布蘭聽得都難受,B更是臉色鐵青。

這并不是布蘭第一次感受到投行的勢利。有一次兩個部門一起點外賣,現場有十幾個正式員工和3個實習生,點了滿滿兩大桌菜,席上大家你來我往,一派和諧。

可結束時,正式員工仿佛約好了一般,集體扭頭就走,只余遍地狼藉和3個凌亂的實習生。那一瞬間,他心中充斥著被當“保姆”用的羞辱感。

“在這種環境下工作,真的很考驗精神承受能力,支撐我們卷生卷死的,很大一部分原因就是可預見的高回報。”布蘭說道。

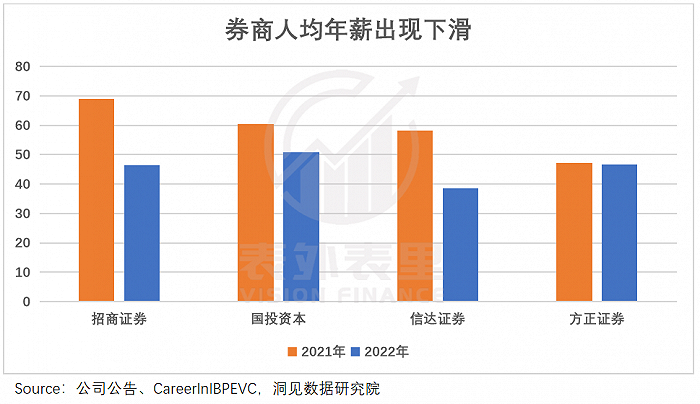

但事實是,金融行業降薪的“靴子”,正在落地。可以看到,目前已發2022年報的幾家券商,人均年薪都出現了一定程度的下滑。

淑儀表示,原來與她同期的幾個實習生都想留用,但降薪傳聞下,大家都打起了退堂鼓。

王磊也十分難受,他深知“一入投行深似海”:每周工作時長往往超過100小時,一年365天只有過年那幾天著家,“高薪”成為過去式的話,工作和生活都會變得很難熬。

布蘭提前感受到了危機來臨。他買了林俊杰的演唱會的門票,但買完之后,卻沒有絲毫期待,反而是惴惴不安起來。

他反復問自己,如果到時候項目剛好要申報了,自己能把工作推掉嗎?想著想著,他忽然意識到,自己完全被工作束縛了。

第二天,他提交了離職申請。

(文中人物均為化名。)