界面新聞記者 | 吳紹志

信托業務分類改革以中國銀保監會2023年1號文件的形式正式落地。

界面新聞記者從業內人士獲悉,中國銀保監會文件、銀保監規〔2023〕1號——《關于規范信托公司信托業務分類的通知》(簡稱“《通知》”)已于3月21日印發。

不過,各家公司接收進度有所不同,有信托公司人士稱,公司尚未收到此《通知》。

2022年,信托業務分類改革貫穿全年。在2022年最后一個工作日,即12月30日,銀保監會公布了《關于規范信托公司信托業務分類有關事項的通知(征求意見稿)》(簡稱“征求意見稿”),并向社會公開征求意見。意見反饋截止時間為2023年1月30日。

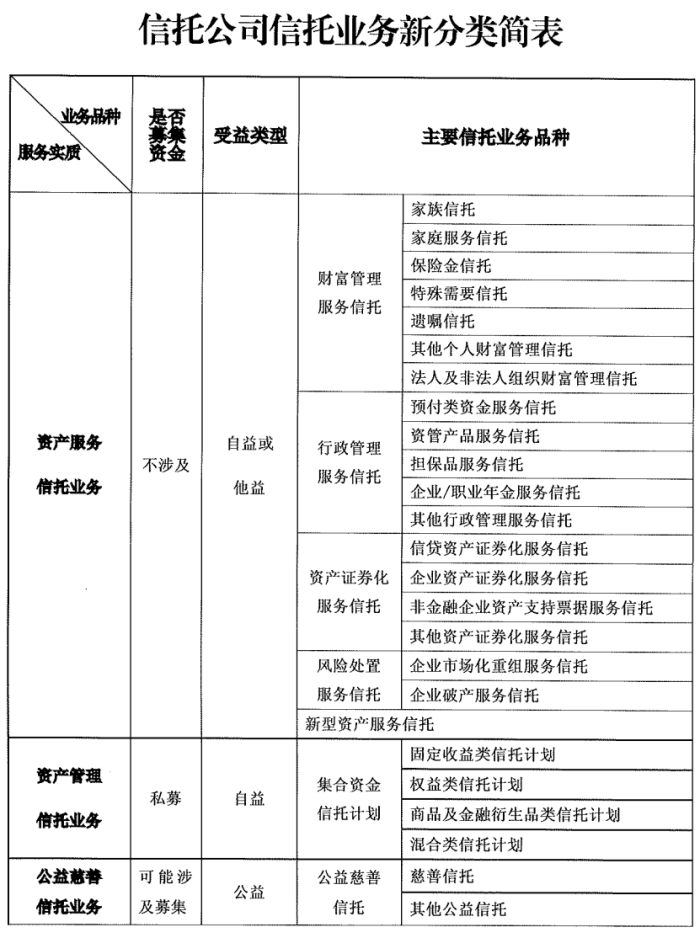

與征求意見稿相比,此次印發的《通知》差別不大,最大的變化是將資產服務信托業務的位置提前至第一大分類,資產管理信托業務、公益慈善信托業務緊隨其后。

業內人士分析,此項調整更加明確了監管態度。《通知》出臺的目的中,銀保監會也新增指出“切實防范風險,更高效服務實體經濟發展和滿足人民美好生活需要”。

在總體要求中,銀保監會強調,旨在進一步厘清信托業務邊界和服務內涵,引導信托公司以規范方式發揮制度優勢和行業競爭優勢,推動信托業走高質量發展之路,助力全面建設社會主義現代化國家。

具體來看,《通知》表示,信托公司應當以信托目的、信托成立方式、信托財產管理內容作為分類維度,將信托業務分為資產服務信托、資產管理信托、公益慈善信托三大類共25個業務品種。

資產服務信托是指信托公司依據信托法律關系,接受委托人委托,并根據委托人需求為其量身定制財富規劃以及代際傳承、托管、破產隔離和風險處置等專業信托服務。按照服務內容和特點,分為財富管理服務信托、行政管理服務信托、資產證券化服務信托、風險處置服務信托及新型資產服務信托五類、共19個業務品種。

資產管理信托是信托公司依據信托法律關系,銷售信托產品,并為信托產品投資者提供投資和管理金融服務的自益信托,屬于私募資產管理業務。資產管理信托依據相關規定,分為固定收益類信托計劃、權益類信托計劃、商品及金融衍生品類信托計劃和混合類信托計劃共4個業務品種。

公益慈善信托是委托人基于公共利益目的,依法將其財產委托給信托公司,由信托公司按照委托人意愿以信托公司名義進行管理和處分,開展公益慈善活動的信托業務。公益慈善信托的信托財產及其收益,不得用于非公益目的。公益慈善信托按照信托目的,分為慈善信托和其他公益信托共2個業務品種。

將信托業務分類改革落實到信托公司的主體責任上,《通知》仍然強調明確業務邊界、提高分類質量、完善內控機制和有序實施整改四大方面,其中細節較征求意見稿略有改動。

例如,完善內控機制方面,《通知》要求信托公司應當建立信托業務分類定期監測排查機制,加強合規管理和數據核驗,確保信托業務持續符合分類標準和監管要求,刪去了 “避免為其他機構或個人違法違規活動提供通道服務”。

有序實施整改方面,對于其他不符合《通知》要求的信托業務,單設“待整改業務”一項,有序實施整改,刪去了“以合規方式續做相關業務”。

沒有變化的是,為有序實施存量業務整改,確保平穩過渡,《通知》設置3年過渡期。過渡期結束后存在實際困難,仍難以完成整改的,可實施個案處理。對于契約型私募基金業務,按照嚴禁新增、存量自然到期方式有序清零。信托公司應當在準確分類基礎上充分識別待整改業務,制定整改計劃,明確時間進度安排,待整改業務規模應當嚴格控制在2022年12月31日存量整體規模內并有序壓縮遞減,防止過渡期結束時出現斷崖效應。已納入資管新規過渡期結束后個案處理范圍的信托業務,應當納入待整改業務,按照資管新規有關要求及前期已報送的整改計劃繼續整改。

在加強監管引領方面,《通知》除了延續征求意見稿中的完善監管規則、加強日常監管之外,新增“加強宣傳引導”。

《通知》要求,各銀保監局應當指導轄內信托公司加強金融消費者教育,引導金融消費者正確認識信托關系實質和信托業務風險特征,樹立信托產品打破剛性兌付的風險意識。信托業協會應當加強宣傳引導,組織信托公司自覺落實相關要求,普及信托相關知識,提高社會各界對各類信托業務的認知度。

最后,《通知》明確自2023年6月1日起實施。各信托公司應當于《通知》實施后30日內將存續信托業務分類結果和整改計劃報送屬地銀保監會派出機構。

從行業整體來看,信托業管理規模已企穩回升,但是公司業績依舊承壓。3月23日,中國信托業協會披露數據顯示,截至2022年4季度末,信托資產規模為21.14萬億元,同比增長5893.44億元,增幅為2.87%;信托業累計實現經營收入838.79億元,同比2021年4季度末1207.98億元下降369.20億元,降幅30.56%;信托業累計實現利潤總額362.43億元,同比下降39.76%,降幅高于經營收入降幅近10個百分點。