文|青眼

中國向來有“一白遮百丑”的俗話 ,美白也一直是中國女性的護膚剛需。那么,在新法規體系下,祛斑美白化妝品該如何研究創新,以更好地滿足消費者需求。

3月17日,中國食品藥品檢定研究院(下稱“中檢院”)發布了《祛斑美白化妝品研究技術指導原則(征求意見稿)》及《祛斑美白化妝品功效原料研究技術指導原則(征求意見稿)》兩則公告,對美白化妝品和美白原料前期研究階段的總體原則進行了規范和指導,意在鼓勵和支持行業開展化妝品研究、創新。

有資深行業人士認為,“經過近3年的新規全面規范后,行業下一階段的發展重點或將聚焦在高質量層面。近期發布的多個對特殊化妝品研究的指導原則,或許就是邁出的第一步。”

祛斑美白產品要“言之有物”

眾所周知,祛斑美白類化妝品在我國屬于特殊化妝品,實行注冊制管理。2021年,《化妝品監督管理條例》(下稱“新條例”)正式施行,以及相關配套法規文件陸續發布,我國建立起了全新的法規和技術體系。與此同時,為鼓勵和支持開展化妝品研究、創新,對化妝品的質量安全和監督管理提出更高要求。

國家藥監局認為,有必要對相關技術問題開展系統性研究、討論,制定專門的技術指導原則,對祛斑美白化妝品的研究和評價予以規范和指導,以滿足新條件背景下行業和監管的高質量發展需求。因此,國家藥監局化妝品監管司組織中檢院起草了《祛斑美白化妝品研究技術指導原則(征求意見稿)》(下稱《美白化妝品研究指導原則》)。

截自中檢院官網

這部《美白化妝品研究指導原則》共包括八個部分,主要圍繞祛斑美白化妝品的一般原則、產品屬性、配方設計、產品安全評估、生產工藝和質量控制、功效宣稱評價和產品標簽等方面,對需要關注的技術要點和技術原則進行了總結。其中明確指出,在研究過程中,首先應對祛斑美白化妝品進行定位,明確其產品屬性,圍繞產品屬性進行開發設計,并開展相應研究。且美白化妝品的作用部位不得包含“口唇”;使用人群不得包含“嬰幼兒”或“兒童”。

此外,根據《化妝品分類目錄》,改善因色素沉積導致痘印的產品屬于祛斑美白化妝品。僅通過提高水合度、清潔、去角質等方式,提高皮膚亮度或者加快角質脫落更新的,與祛斑美白化妝品的主要作用機理存在區別,不屬于祛斑美白化妝品。

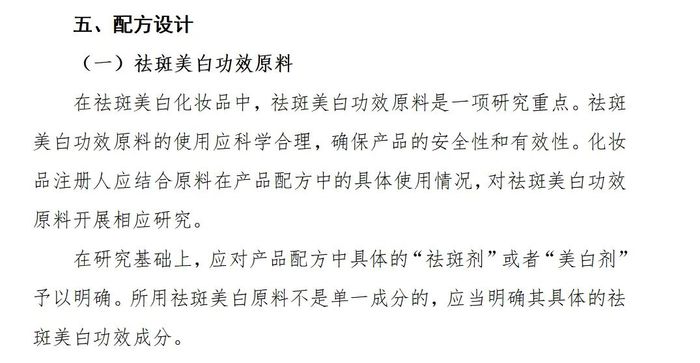

《美白化妝品研究指導原則》稱,“在祛斑美白化妝品中,祛斑美白功效原料是一項研究重點”。祛斑美白功效原料的使用應科學合理,確保產品的安全性和有效性。化妝品注冊人應結合原料在產品配方中的具體使用情況,對祛斑美白功效原料開展相應研究。該指導原則還特別強調,“在研究基礎上,應對產品配方中具體的祛斑劑或者美白劑予以明確。所用祛斑美白原料不是單一成分的,應當明確其具體的祛斑美白功效成分”。

截自《祛斑美白化妝品研究技術指導原則(征求意見稿)》

有研發工程師認為,“這是在強調,企業在配方設計時,就得保證祛斑美白產品中必須要有相對應的祛斑劑或者美白劑,或是具體的祛斑美容功效,實際也就是‘言之有物’。”

而對于祛斑美白功效原料,《美白化妝品研究指導原則》則指出,應重點關注可能存在的風險物質,同時關注原料質量相關信息。植物提取物等非單一成分原料用作祛斑美白功效原料的,原料安全信息中一般應包含能夠指示原料質量情況的特征性控制指標,如具體功效成分的定量要求,以確保產品安全性和功效性的長期穩定可靠。

對此,有行業人士分析認為,“這是在鼓勵非單一原料,特別是鼓勵植物原料去做美白祛斑的研究。”

此外,《美白化妝品研究指導原則》還要求,對原料功效或作用機理等進行宣稱的,應與相關原料的功效依據相符。“不得使用醫療術語或者暗示產品具有醫療作用,如祛除黃褐斑、祛除雀斑、祛除色素痣、抗炎等;不得使用夸大或絕對化宣稱,如馬上美白、消滅黑色素、阻斷黑色素運輸、直達肌膚底層、智能靶向抑黑”等。

這類產品不得宣稱祛斑美白功效

由于,祛斑美白類化妝品主要通過配方中的祛斑美白功效原料發揮作用,功效原料使用的科學合理性對于產品的質量安全至關重要。因此,國家藥監局還認為,有必要對祛斑美白功效原料的相關技術問題開展系統性研究、討論。由此也發布了《祛斑美白化妝品功效原料研究技術指導原則(征求意見稿)》(下稱《美白原料指導原則》),用以對祛斑美白功效原料的研究和評價予以規范和指導。

《美白原料指導原則》中則首次對祛斑美白功效原料(下稱“祛斑美白原料”)進行了定義,即祛斑美白原料是指在祛斑美白類特殊化妝品的產品配方中填報為“祛斑劑”或“美白劑”、發揮祛斑美白作用的原料;不包括通過物理遮蓋方式發揮作用的原料,以及具有祛斑美白功能的化妝品新原料。此外,對于在配方中以復配形式填報的原料,則是指其中具體發揮祛斑美白作用的功效成分。

也就是說,如果一個成分有多種功效,但在使用目的一項不填美白劑,即便附帶了美白功效,也可以添加在普通化妝品中。比如,煙酰胺有美白、潤膚、抗氧化、祛痘等功效,可以添加到普通化妝品中。但是,類似于377這樣主要以美白劑為使用目的的成分,則不能添加在普通化妝品中。

此外,《美白原料指導原則》還強調,化妝品注冊人還應當收集文獻資料或開展必要研究,以確保祛斑美白原料在化妝品中使用的科學合理性,主要包括3種情形:使用具有祛斑美白作用的已注冊化妝品新原料、參考國內外相關法規資料或技術標準、對所使用的祛斑美白原料開展自主研究。

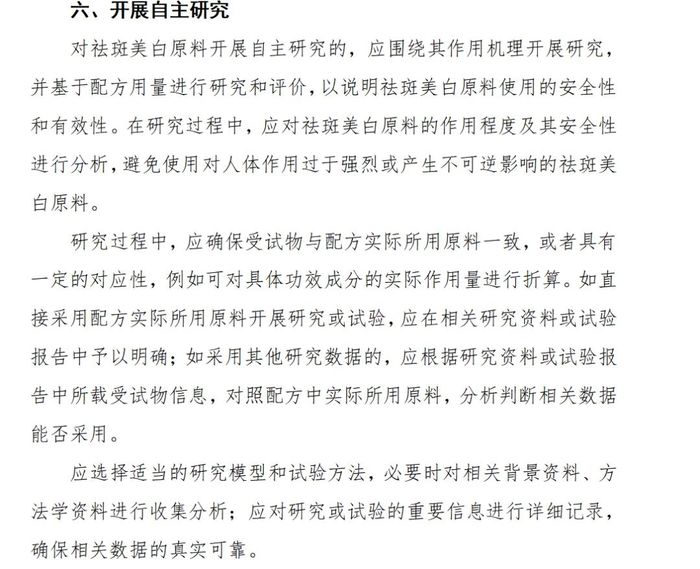

這當中,該原則對所使用的祛斑美白原料開展自主研究的情形進行了詳細闡述。譬如,《美白原料指導原則》中即提出,“在研究過程中,應對祛斑美白原料的作用程度及其安全性進行分析,避免使用對人體作用過于強烈或產生不可逆影響的祛斑美白原料。并應確保受試物與配方實際所用原料一致,或者具有一定的對應性,例如可對具體功效成分的實際作用量進行折算等”。

截自《祛斑美白化妝品功效原料研究技術指導原則(征求意見稿)》

值得一提的是,《美白原料指導原則》指出,通過作用機理研究,還應當避免與其他使用目的混淆。例如,通過防曬作用,減輕外界紫外線損傷以及相應的皮膚應答,最終可能同時體現出一定的預防/減輕皮膚黑化或者曬斑的作用,但應屬于防曬的次級結果,不作為直接的祛斑美白功效;使用“角質剝落劑”,可能有助于促進含有黑色素的角質層從皮膚表面脫落,但該方式與主要的祛斑美白作用機理存在差別,為避免混淆,相關原料不應作為祛斑美白劑使用;通過提高水合度、清潔等方式,可能會提高皮膚亮度,但與祛斑美白作用存在區別。

截自《祛斑美白化妝品功效原料研究技術指導原則(征求意見稿)》

也就是說,防曬、去角質、清潔等相關產品均不得宣稱祛斑美白功效。

中檢院表示,“上述兩個指導原則的目的是為企業申報前的研究工作提供技術指導,并為化妝品注冊人研究和評價祛斑美白化妝品/祛斑美白功效原料提供科學性建議。化妝品注冊人可以基于科學考慮選用其他方法或技術,但必須符合化妝品研發的客觀規律以及指導原則中提到的基本要求,且具有充分合理的科學依據。”

一位不愿具名的化妝品原料專業人士表示,“總的來說,這是對美白祛斑類化妝品的研制、安全、功效評價,生產制造及質量監管的指導性細化文件。其中也重點回答了如果依靠保濕,去角質,防曬等方式獲得美白功效,是否可以宣稱美白祛斑等疑問。”

化妝品有望進入專業化時代

值得一提的是,早在去年8月,中檢院就曾發布了《祛斑美白類特殊化妝品技術指導原則(征求意見稿)》(下稱《美白化妝品指導原則》),對祛斑美白作用基本原則、祛斑美白類化妝品的界定以及祛斑美白類化妝品各項技術要求進行了明確的規定。

對比來看,此次發布的《美白化妝品研究指導原則》則更側重于“對祛斑美白化妝品前期研究階段的總體原則進行規范和指導”;而《美白化妝品指導原則》出臺的目的,則是為注冊申請人進行祛斑美白類特殊化妝品的注冊申報提供具體技術指導,同時為技術審評部門基于注冊申報資料開展審評和技術核查工作提供技術參考。

不過,上述兩次有關美白化妝品的征求意見稿中,均沒有發布備受業界關注的美白劑清單。有業內人士認為,“目前來看,美白原料清單一定時期內可能不會出來。”

據悉,2021年12月16日,國家藥監局曾發文表態相關部門正在籌備起草化妝品美白劑清單。也就是說,雖然目前美白劑清單暫未出爐,但后續仍有可能發布。也有部分行業人士表示,“未來還會不會出祛斑美白原料清單,還需要進一步觀察。”

值得一提的是,除了針對祛斑美白化妝品出臺了上述指導原則外,今年2月23日,中檢院還發布了《防曬化妝品防曬指數檢測技術指導原則(征求意見稿)》,其中針對防曬產品,征求意見稿對防曬指數和防水性能的檢測做出了具體的技術指導。要求宣稱具有抗水性的產品應當經過40分鐘、強抗水性產品應當經過80分鐘的抗水性實驗;同時也對防曬指數檢測的細節作出了具體的規定等。

截自中檢院

總的來看,“新規之下,行業門檻提高”已成為共識,從上述多部征求意見稿的內容中也不難發現,在新法規體系的背景之下,祛斑美白、防曬等特殊化妝品的研究、創新均有望得到進一步的提升。這,也或將是我國化妝品邁向更高維度專業化時代的開端。