文|億邦動力網 雷宇

編輯|張睿

“領導,您要求開發的內部運營系統,咱們公司沒有這方面資源,不知道從何下手。”

“不知道怎么做,那就聯系幾家市面上做得不錯的SaaS廠商,你們買多幾杯奶茶,請他們銷售來公司演示一下Demo,照抄下來不就行了?”

上述對話在國內企業的IT部門可能非常常見。

抄襲、模仿、借鑒,幾乎已經成為SaaS行業的生存規則,大公司、小公司、外部服務商、內部IT團隊,做出的產品越來越像,由此引發的公開指責爭論亦不鮮見:

今年2月,無代碼平臺明道云發文指責雀書、易星云及敲敲云三家抄襲

去年9月,協同CRM服務商衛瓴科技也曾在其官方公眾號發文,指責同行銷氪抄襲

2020年7月,協同辦公SaaS服務商Slack曾以一紙訴訟,狀告微軟同類型產品Teams抄襲

2020年及2018年,微軟旗下多個SaaS軟件被個人開源工作者公開指責抄襲或挪用

2015年,數字優化SaaS提供商Amplitude曾公開叫板友商Mixpanel

2023年,國內SaaS行業市場規模僅超500億元人民幣,遠低于美國2020年時的869億美元;付費企業用戶剛超百萬,在4457.5萬企業總數面前,占比小得不值一提。

在生存壓力下,SaaS廠商或受制于自身創新意識,或受困于現實環境,在同質化競爭中陷于抄襲或被抄襲泥沼。本文討論,國內SaaS為何侵權、盜版等行為仍層出不窮?為何在SaaS領域,抄襲、模仿、借鑒難定義?從企業內部及外部環境來看,究竟還有哪些因素在桎梏國內SaaS往良性、健康的方向發展?

01 同質化競爭,不抄不行?

今年2月9日,無代碼平臺明道云通過公眾號“明道云”發表公開信,指責無代碼平臺雀書、易星云及敲敲云三家SaaS廠商不同程度地抄襲了明道云的產品界面、設計、文檔及工作流,甚至兩家廠商早年的文檔文本中還曾出現過未刪除的“明道云”字樣。

資料顯示,明道云成立于2013年,2019年轉型成為零代碼企業應用平臺,通過容器技術實現多云部署的APaaS產品,能夠通過SaaS模式為中小微企業提供公共云服務。

截至發稿前夕,上述三家SaaS廠商雖未對抄襲指控作出回應,但其官網均以對涉嫌抄襲處進行了修改。

早在半年前,另一起被SaaS抄襲的事件,同樣在業內掀起輿論風波。2022年9月27日,協同CRM服務商衛瓴科技(以下簡稱“衛瓴”)在其官方公眾號發文,指責業同行銷氪抄襲,稱銷氪不僅做了與衛瓴類似的營銷組件,還在官網上發布了與自家產品一模一樣的PPT產品素材;此外,銷氪不僅原樣照搬了衛瓴的技術部署文檔,甚至連域名、員工頭像、姓名及聯系方式也保留在內。

雖然銷氪一直未對抄襲指控作出官方回應,但在衛瓴文章發布的當日,銷氪已經對官網涉嫌抄襲處進行了緊急修改,相關頁面與衛瓴科技公眾號文章中的截圖不同。

SaaS賽道抄襲事件頻發,CRM、企業營銷、協同辦公、人力資源、財稅等領域是重災區,市面上的大多數產品,從產品外觀、營銷海報到運行流程,幾乎都能找到抄襲或被抄襲的影子。

原因是,這些是企業最易接受數字化改造的幾大模塊,也是目前企業部署量最大的SaaS板塊,同時,入局者眾多且已形成相對明顯的頭部效應,增速逐年放緩的同時,現已進入無法避免的同質化競爭階段。

身處“充分競爭”環境中,相比耐心研發產品,如何把版本賣出去,才是創業者的關切所在,這也間接催生了不少廠商抄襲走捷徑的行為。

“需求量大,市面上提供相關服務的服務商更多。到了現場一看,所有產品經理的工作大部分都在’抄’,也就是拿著先進同行業的軟件在研究,根本沒有要原創的意思,實在抄不到的個別細節,才做原創。”曾在多家SaaS大廠任職產品經理的謝志成告訴億邦動力。

謝志成最初是由產品顧問身份進入SaaS行業的,做了3年后轉型產品經理,近期剛從某頭部能源SaaS離職,接受了幾家廠商的產品部門面試后,卻發現行業內抄襲現象并未改善。“甚至有總監在面試時就直接跟我說:’開發又看不懂邏輯,就是招產品經理來抄的,你把邏輯研究明白了,抄出來告訴開發就好。’”謝志成如是說。

他解釋道,一款SaaS產品從“好的想法”到產品雛形落地,需要經過“收集分析-產品規劃-開發測試-訂閱管理-維護支持”五個階段,其中最關鍵的就是前期收集分析及產品規劃。

然而,大多數SaaS創業者出于成本和管理強度考慮,在版本設計、開發至運維初期,不會采納分工合作制,也不會做深入的市場調研,他們更偏向于將觀察到的客戶需求直接轉換為產品,即使調研也調研的很淺,總是通過一些報告來佐證自己的想法。

在他看來,任何SaaS都忌諱一次到位。無論是新產品還是更新產品功能,都需要產品經理對各項功能進行排期。排期既要考慮產品本身的更迭,還要結合用戶需求,在有限的時間內兼顧兩者對產品經理的分析要求很高。因此,為了提高出品效率,不少在單一模塊發展較成熟的創業者,會選擇放棄外采,奉行拿來主義。

從技術實現角度看,抄襲現象頻發的還在于技術更迭速度慢、廠商創新力弱。

以企業協同辦公SaaS為例,現階段市面上的協作辦公類軟件雖能解決多人協同訴求,卻不能解決協同管理資源、共享數據等更全面的軟件需求,廠商們受限于技術的更迭,只能在同質化道路上爭個你死我活。

更為飽和的SCRM賽道,由于大多數產品都是基于企微接口做的封裝,產品功能大同小異,沒有太多創新。

與業務息息相關的HR、財稅、費控類SaaS受限于對流程挖掘技術的研發,廠商們提供的方案更像是圍繞單一問題做的功能堆砌,產業缺乏清晰主線,數據孤島問題得不到解決,對客戶來說成效甚微。

謝志成認為,客觀上看,能簽單且能簽大單、長單的多是央國企及集團型民企,這類企業本身就具備極強的自研能力,采購的SaaS服務商大多是內部孵化或者過去以傳統軟件形式服務的IT供應商。“市面上真正的SaaS創業者,處境還是很艱難。”謝志成表示。

這一觀點獲得了另一位從業者的認同。

趙琪就職于國內頭部營銷SaaS企業,他在交流中表示,自己剛入行時曾短暫就職于某初創型SaaS公司。公司在進行產品二次迭代時,也曾“借鑒”過同行。但他表示,這種行為“無奈占8分,取巧占2分”。

據他描述,該廠商最初是開發多租戶電商交易平臺起家的,之所以轉型SaaS,是因為標準化的SaaS服務更易推廣。產品在設計之初并沒有抄襲的想法,轉型也是基于原有客戶需求進行的一次原創性升級。

然而,當產品正式進入商業化探索時,他們卻發現,基于種子客戶開發的擴展性和安全性功能,并不具備普遍價值,甚至無法成為對外宣傳的優勢。

“B端行業比較垂直,來自廣告、峰會、展會、第三方平臺等行業數據較多,除了廣告外,其他數據獲取門檻不同,需要人為干預和數據處理,很難做到標準化。”趙琪表示。

此外,由于公司交付的標準化模型只包含客戶管理模塊,并未完全落實下單、支付、發票、物流、客服等功能的系統對接,每家客戶的內部系統都不同,最初公司研發的JIRA系統并不能夠滿足大部分客戶的需求,他們必須盡快開發一個數據集成中臺,才能實現平臺間數據的雙向同步。

“大公司一般都自建供應鏈管理系統,第三方服務商的壓力很大。只有服務商提供的解決方案越全、針對行業痛點分析得越透徹,對客戶才有吸引力。”趙琪表示,為了盡快彌補短板,公司只能“借鑒”同類型更成熟的產品。

02 先抄產品,再忽悠投資人?

除了受限于技術和交付周期外,SaaS抄襲現象背后還有一些為了做SaaS而做SaaS的“假面SaaS”廠商。

謝志成透露,有些傳統軟件開發商、開源項目開發者以融資為目的,湊幾個工程師“照貓畫虎”將產品做出來后,便大規模地堆銷售,為的是盡早忽悠投資人接棒。

由于產品大規模地借鑒與抄襲,缺乏靈魂,產品經理對自己管轄范圍的模塊功能說不清也不明白究竟如何使用,無法輸出產品手冊供銷售參考,銷售只能編一套自賣自夸的解決方案四處去碰機會。可想而知后果會怎樣。

一方面,盡管廠商抄襲的是市場上已有的成熟版本,但本質上這是一種“拿著結果倒推過程”的方式。產品在實際研發過程中,敏捷、精益、測試左移、質量右移等開發模式帶來的結果不盡相同,容易造成版本管理混亂,也是產品最終抄成“四不像”的原因所在。

另一方面,拿著可行性低且不熟悉的產品去找客戶,本身就很難遇到對的人,就算產品能夠與客戶需求對應,也會因為做不到精準對接而碰壁。

產品草草問世,把大量服務工作后置,這也透露出SaaS抄襲現象層出不窮的另一大原因:輕品牌力,重運營。

謝志成表示,對于很多創業型SaaS而言,產品不需要品牌力,UI等抄襲或者交互方式的借鑒“很正常”。

“他們認為SaaS的賣點在于后期的運維服務,既然往后走都要做定制或半定制,前期左右客戶的還是價格,那么,視覺、內容、工作流等基本框架’長’得差不多,不會影響簽單水平。”謝志成認為,這樣的僥幸心理也間接拉低了廠商對于抄襲的敏感度。

不過,由于抄襲使得產品邏輯不清晰,導致在后續的運維服務中,客戶成功團隊更多是在查缺補漏、修補漏洞,既無法為客戶提供業務預判指引,同時也在消耗客戶體驗;從自身人才管理與培養角度來看,亦不利于廠商長期穩定發展。

趙琪在訪談中表示,自己曾親眼目睹由于公司提供的線上流程審批方案不合格,導致客戶方電子發票作廢,最后以重開紙質發票再走線下審批流程告終。

“這件事的余波就是,日后但凡任一甲方有一點忐忑,有一點不接受,我們就要花大力氣去說服,給了很多好處,服務費都快降為零了,甲方態度還是模棱兩可。”趙琪表示,之所以離職,原因就在于在雜亂零碎的服務過程中,體現不出自身專業性,也看不到成長性。

謝志成站在自身職業發展的角度也表示:“toC互聯網產品基本靠自研,’逼’出了很多業內知名的產品經理,市面上流行的產品經理課程和方法論也都來源于他們。而SaaS產品難擺脫抄襲,產品經理缺乏自研經驗,無形中削弱了這一職業在行業內的競爭力和話語權。”

此外,由于國內SaaS起步晚,監管制度、客戶思維層面的不健全,也在影響SaaS原創性的發展。

謝志成表示,以北美為例,成熟的企業不僅內部有架構管理,甚至會聘請外部咨詢公司來協助進行架構管理,不會讓業務部門“頭痛醫頭、腳痛醫腳”地胡亂搭建新系統,加重孤島效用。

而且,北美企業在自組織化情境下,遵循業務自下而上發展規律,允許SaaS在最小單元內使用起來,這就使得哪怕單場景SaaS廠商,也能憑借自身優勢在市場內獲得一席之地。

不過,就在剛剛結束今年兩會,多位全國政協委員呼吁——

建立行業標準體系,推進云安全和風險檢測、評定、認證以及備份管理機制,推進一些特定行業的行業云或混合云上云機制,降低SaaS應用的合規性風險

將SaaS服務定位為新型產業,完善營商環境,可在部分城市通過產業集群規劃等方式,支持培養一批SaaS市場“獨角獸”,對投入研發適合于中小企業的產品和服務的SaaS公司,提供針對性的支持政策,為中小企業購買租賃數字化軟硬件應用提供專項補貼

鼓勵各類頭部企業發揮技術和人才優勢,助力SaaS市場生態加快形成,開放接口,以標準化實現數據流通和SaaS應用相互集成,促進二次開發商形成差異化服務

03 SaaS抄襲,難以界定?

實際上,國外也有“大廠抄襲”事件,比如微軟近年來曾多次陷入抄襲風波。

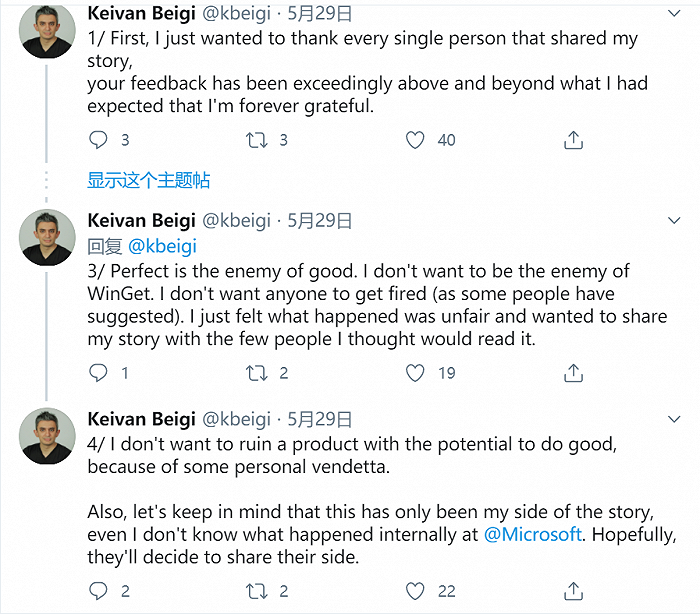

2020年,微軟在Build 2020大會上發布了新的管理軟件WinGet,該軟件一經發布,就受到加拿大軟件工程師Keivan Beigi的控訴。

Keivan在推特上發帖表示,自己曾開發了一款名為AppGet的開源項目,微軟App事業部產品經理曾向其表達過對AppGet的興趣,并以邀請其加入微軟為由,就AppGet項目的設計思路進行了多次深入交流,時間跨度長達5個月。

然而隨后微軟便單方面與Keivan失聯,并于半年后發布了設計思路、代碼結構與AppGet高度雷同的WinGet項目。

同年,協同辦公SaaS“獨角獸”Slack也與微軟旗下同類型產品Teams引發抄襲爭議。

2020年7月,Slack向歐盟委員會提起訴訟,指控微軟使用不正當競爭策略搶占市場份額。微軟否認并表示,其團隊協作工具的設計和功能是獨立開發的。最新消息顯示,微軟或將面臨歐盟的反壟斷調查。

更早的2018年6月,微軟也曾陷入一起抄襲風波。

開源的多包存儲庫管理工具Lerna作者Jamie Builds曾公開指責微軟抄襲其代碼。Jamie表示,為了讓項目更好用,他前后對Lerna進行了5次重寫。某天,他偶然發現微軟推出了一款功能與Lerna類似的軟件,命名為“Rush”。

通過查看Rush的Git日志,Jamie發現該項目就是在Lerna創建幾天之后建立的,Jamie對兩個項目進行了對比,發現Rush文件、目錄命名、核心功能的代碼與Lerna雷同,甚至連提交記錄都一致。綜上所述,Jamie認為Rush在一路跟隨Lerna的腳步更新代碼,然后聲稱是自研產品。

另外一起業內聞名的SaaS抄襲事件,發生在2015年。

2015年8月,數字優化解決方案提供商Amplitude在推出其A系列產品時,公司宣布對產品定價進行改變:每月將免費為客戶跟蹤約1千萬件事件。用Amplitude首席執行官的話說就是“我們為客戶免費做了Mixpanel公司每月要收取1000美元費用所做的事”。

據了解,Mixpanel是業內首家按數據點收費的企業。對此外媒評論道,通過構建相同產品并提供免費服務,Amplitude正在將Mixpanel的商業模式和生計手段收入囊中,并試圖摧毀它。

SaaS抄襲事件可謂屢見不鮮,業內更常見的手法是:將一體化工具拆分或將多個單場景產品聚合,模仿其中一個或組合多個應用場景,再將其包裝成為一款新產品,推向市場。

最知名的“套娃式”抄襲莫過于北美用戶管理SaaS Hotjar。在它的身上,你可以同時看到CrazyEgg、Qualaroo、ClickTale、SurveyMonkey及Ethnio等多個垂直型SaaS的影子。

從法律和監管層面來看,SaaS的“獨創性”和“思想性”知識產權問題,相比實體消費品更難定義,被抄襲者難通過法律途徑尋求幫助。

SaaS創新任重而道遠。尤其對于存在結構性盈利問題的國內廠商而言,如何在技術“奇點”之前保有生命力地活過寒冬,需要所有從業者付出120分力。或許從中我們可以期待,隨著“數字經濟”之風自上而下的活躍,SaaS抄襲亂象或將隨著監管制度的健全,有望得到改善。