文|正解局

簡單地說,益生菌是對人體有益的細菌,主要存在于人體腸道以及生殖系統內。

比如人們熟知的酵母菌、雙歧桿菌等。

人體70%的免疫細胞都分布在腸道中,80%以上的毒素排出也發生在腸道內。

所以,腸道健康直接決定了人體健康。

腸道健康的關鍵,又在于附著其中10倍于人體自身細胞的微生物,也就是人們常說的腸道菌群。

腸道菌群有好好壞,維持在一個微妙的平衡中。益生菌最重要的作用之一,是調節腸道菌群平衡,維護腸道菌群穩態。

人體內有益菌和有害菌的示意圖

一旦有益菌減少,菌群失去平衡,人體就很容易出現腹瀉、便秘過敏、食欲不佳、陰道炎等多種癥狀。

只有益生菌充足時,腸道才可能發揮其正常作用。

益生菌對于人體健康的重要可見一斑。

實際上,咱們人類祖先早在1萬多年前就已經開始使用益生菌了。

先民們發現,儲存食物時,如果經過發酵,不僅能夠延長食物的儲存時間,還能讓食物在被食用后更容易被人體消化吸收。

盡管益生菌被人類使用的時間很長,但真正搞清楚它是怎么回事,還是近現代的事。

1908年諾貝爾醫學與生理學獎獲得者俄國生物學家Elie Metchnikoff,發現造成發酵的細菌和酵母菌等微生物是有益于健康的。

2001年,世衛組織官宣了益生菌的最新定義:通過攝取適當的量,對食用者的身體健康能發揮有效作用的活菌。

現代科學和臨床試驗也證明,益生菌對人體有益。

近年來,隨著生活質量大大提高,人們的健康意識也越來越強,國內益生菌市場潛力巨大。

《中國食品報》報道,2022年我國益生菌行業市場規模突破千億規模。

考慮到大健康產業的快速普及和全民消費升級的加持,我國益生菌市場必然繁榮,但這還只是狂飆的開始。

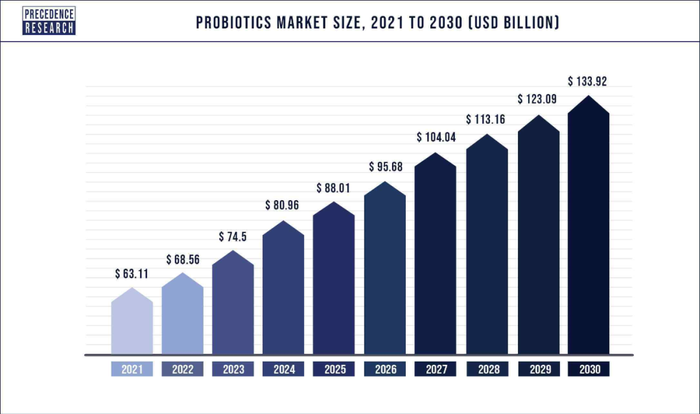

據市場調研公司預測,2025年益生菌全球產值將超過880億美元,而中國將占據全球至少25%的份額。

益生菌全球產值的增長趨勢

以益生菌年人均消費來做橫向相比,中國的市場潛力更是巨大。

發達國家的益生菌消費價格普遍高,意大利人均10.6美元,美國人均6.8美元,而我國的人均消費僅有0.4美元。

這中間至少有十倍以上的增長空間。

可與消費端巨大的市場需求相比,我國能完全自主化的益生菌生產卻顯得力道不足。

與很多科技型行業的發展軌跡類似,我國的益生菌產業如今也大部分布局在下游的生產端,主要應用在乳制品及其他發酵食品上,僅這一塊就占到國內益生菌整體市場的近80%。

憑借巨大的研發優勢,國內益生菌原料市場也被外企瓜分,其中美國杜邦約占五成,丹麥科漢森約占35%。

這讓國內發酵乳制品企業,不得不長期依賴國外益生菌企業的原料供給。

益生菌產業鏈可分為上下游兩部分:上游的起點是新菌種的發現和分離,主要圍繞益生菌原料的銷售,與益生菌研發、專利申請、益生菌產品技術解決方案等環節緊密相關。

下游主要生產食品、飲品、膳食補充劑、動物飼料等類別的益生菌產品。

由于益生菌研發對技術的要求高且前期投入大,許多下游企業基本不具備自主生產能力,因此上游的壁壘更高。

這跟醫藥產業有點類似。

如果知道新藥的分子結構,全球至少一半的國家能工業合成出來且做成藥品。

找新藥分子是最花時間和金錢的,也是大藥企的核心競爭力。

我國益生菌產業的落后,主要是上游底子太薄弱,原因是起步太晚。

雖然老祖宗利用益生菌很早,但直到上世紀90年代,我國對益生菌的研究才真正起步。

三十年過去,行業從無到有,變化翻天覆地,可從整體實力來說,我們與外企相比還是偏弱,能夠真正掌握的原創菌種少之又少。

說到原創菌種的研發,很多人并不了解其中的困難。

感性地看,新菌種的上市數量,比新藥還少。

實際上,原創菌種的研發難度,一點也不亞于新藥研發。

從菌株篩選,到功效測評,再通過臨床試驗,到最后的獲批,哪個環節出問題,都意味著新菌種研發功虧一簣。

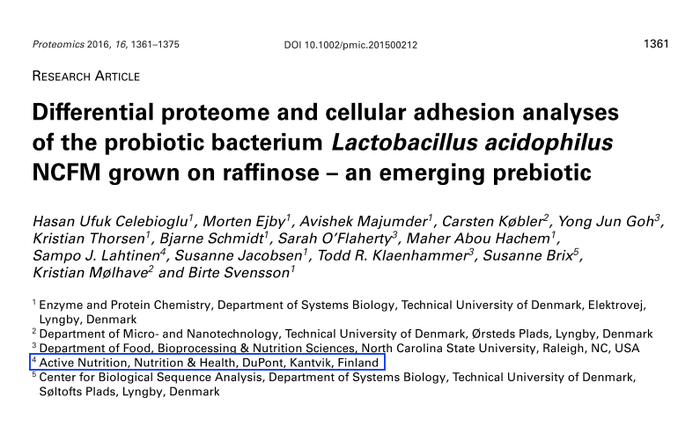

比如,杜邦公司研發“嗜酸乳桿菌NCFM”前后耗費了40多年,直到1970年才真正分離出來,光論文就寫了350篇。

上市前有3800多人參與臨床試驗,然后才被允許添加在嬰幼兒食品中。

這還沒結束,“嗜酸乳桿菌NCFM”是第一株進行了基因測序和注釋的嗜酸乳桿菌,后續的研究一直持續到今天。

2016年,杜邦公司參與的有關嗜酸乳桿菌NCFM的一個突破性合作研究項目還登上《蛋白質組學(Proteomics)》的封面。

相關研發論文

技術難度之大,可見一斑。

幸運的是,我國的益生菌菌種研發,一直在追趕。

“干酪乳桿菌Zhang”(簡稱“干酪張”)是中國自有原創的益生菌菌株之一。

它是張和平團隊2002年從內蒙古錫林郭勒盟正藍旗草原上自然發酵酸馬奶的樣品中分離篩選出來的,也是我國第1株完成全基因組測序的乳酸菌。

2021年4月,國家衛健委發布正式公告,批準“鼠李糖乳桿菌MP108”為可用于嬰幼兒食品中的菌種。

這是我國自主研發的,目前全球唯一一株分離自中國寶寶健康腸道的嬰幼兒菌株,菌粉性狀為白色至微棕色粉末。

“鼠李糖乳桿菌MP108”一舉打破了嬰幼兒益生菌菌株被“洋菌株”壟斷的歷史。

當然,新菌株的分離只是產業的第一步。

有了新菌株,想要產業化,還有很長的路要走。

特別是益生菌的產業化上,中國與國外還有很大的差距。

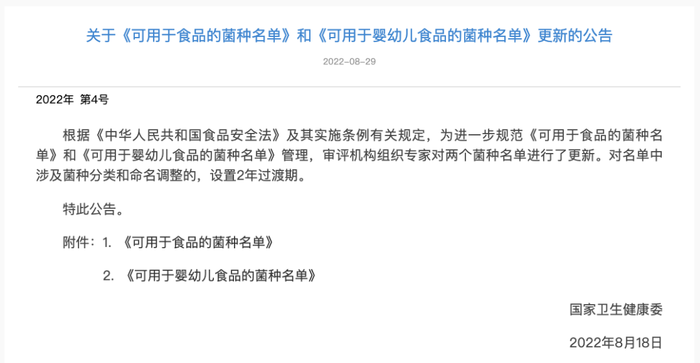

一個佐證是,去年8月,國家衛健委更新了《可用于嬰幼兒食品的菌種名單》。

國家衛健委的公告

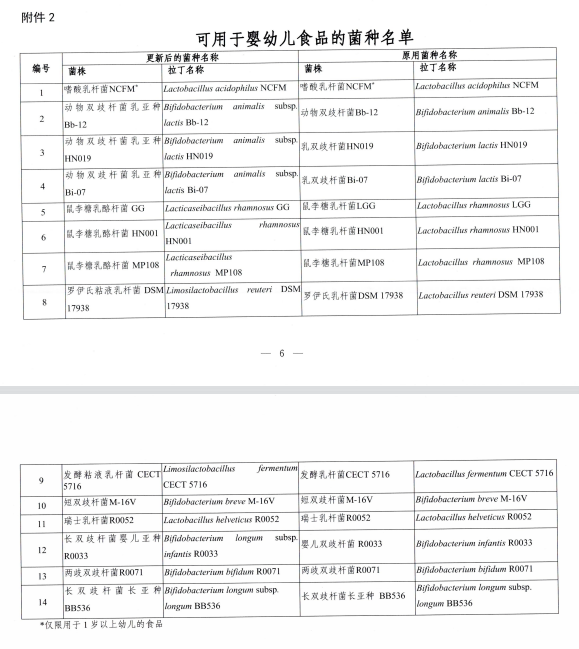

除了前面提到的“鼠李糖乳桿菌MP108”之外,其他13個菌種,全都是國外分離并市場化后才引入國內的。

可用于嬰幼兒食品的菌種名單