文|華夏能源網

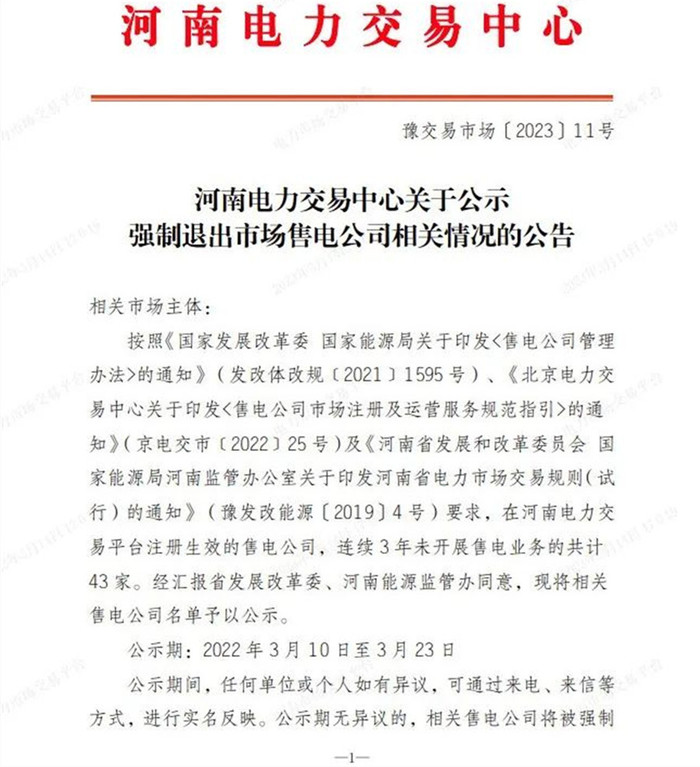

近日,河南電力交易中心發布公告稱,43家在河南電力交易平臺注冊生效的售電公司或將被強制清退。

對于被強制清退的原因,公告稱主要為連續3年未開展售電業務。

事實上,強制“僵尸”售電公司退市如今已屢見不鮮。

早在2021年11月,國家發改委印發的《售電公司管理辦法》明確了多項針對售電公司退市的門檻要求,除了連續3年未在任一行政區域開展售電業務外,如果售電公司未持續滿足注冊條件,且未在規定時間內整改到位,或者出現違反交易規則、擾亂市場秩序、詐騙等行為,也會被強制退市。

這份文件,成為了各地整頓售電公司的依據。不完全統計,2022年已有逾千家僵尸售電公司被強制退市。而今年以來,售電公司的整頓清退工作持續開展。

2023年1月10日,吉林電力交易中心暫停了55家連續12個月未進行實際交易的售電公司的交易資格;13日,江蘇電力交易中心暫停了117家售電公司的交易資格;31日,重慶電力交易中心暫停了94家售電公司的交易資格。

2月15日,湖南電力交易中心暫停了9家售電公司的交易資格;21日,內蒙古電力交易中心暫停了24家售電公司的交易資格。

大量售電公司被強制退市,如何讓售電公司實現良性發展也引起了人們的關注。

當前,售電公司是作為發電企業和電力用戶的媒介出現的,基本盈利模式是“賺價差”,即從電廠低買、向用戶側高賣,賺取二者之間的價差。

隨著售電側改革的不斷深入,單純的價差模式難以維系,售電市場競爭逐漸白熱化。加之售電市場的嚴格監管、現貨市場的價格波動,對于售電公司的交易盈利、風險防范水平有了更高要求,售電公司可持續發展壓力增加。

事實上,在一個成熟的電力市場,售電公司對接的是用戶,其盈利的空間應是為用戶創造規避現貨市場價格波動風險的價值,而不是在批發市場中倒賣拿“便宜的電量”,需要管理、預測負荷與風險。

在未來,售電公司除了交易業務外,還可以做些增值服務,比如開展綜合能源服務、節能、分布式光伏、多能互補等。這些新的方向和業務類型,可以為存活下來的售電公司提供了生存土壤,也留下了更大發展的可能。